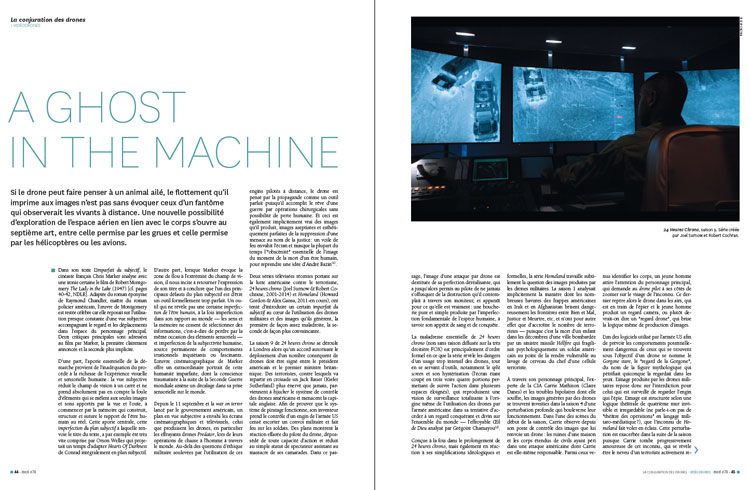

Si le drone peut faire penser à un animal ailé, le flottement qu’il imprime aux images n’est pas sans évoquer ceux d’un fantôme qui observerait les vivants à distance. Une nouvelle possibilité d’exploration de l’espace aérien en lien avec le corps s’ouvre au septième art, entre celle permise par les grues et celle permise par les hélicoptères ou les avions.

Dans son texte L’imparfait du subjectif, le cinéaste français Chris Marker analyse avec une ironie certaine le film de Robert Montgomery The Lady in the Lake (1947) [cf. pages 40-42, NDLR]. Adaptée du roman éponyme de Raymond Chandler, maître du roman policier américain, l’œuvre de Montgomery est restée célèbre car elle reposait sur l’utilisation presque constante d’une vue subjective accompagnant le regard et les déplacements dans l’espace du personnage principal. Deux critiques principales sont adressées au film par Marker, la première clairement annoncée et la seconde plus implicite.

D’une part, l’aporie essentielle de la démarche provient de l’inadéquation du procédé à la richesse de l’expérience visuelle et sensorielle humaine : la vue subjective réduit le champ de vision à un carré et ne prend absolument pas en compte la foule d’éléments qui se mêlent aux seules images et sons apportés par la vue et l’ouïe, à commencer par la mémoire qui construit, structure et suture le rapport de l’être humain au réel. Cette aporie centrale, cette imperfection du plan subjectif à laquelle renvoie le titre du texte, a par exemple été très vite comprise par Orson Welles qui projetait un temps d’adapter Hearts Of Darkness de Conrad intégralement en plan subjectif.

D’autre part, lorsque Marker évoque la zone de flou à l’extrémité du champ de vision, il nous incite à retourner l’expression de son titre et à conclure que l’un des principaux défauts du plan subjectif est d’être un outil formellement trop parfait. Un outil qui ne révèle pas une certaine imperfection de l’être humain, à la fois imperfection dans son rapport au monde — les sens et la mémoire ne cessent de sélectionner des informations, c’est-à-dire de perdre par la même occasion des éléments sensoriels — et imperfection de la subjectivité humaine, source permanente de comportements irrationnels inquiétants ou fascinants. L’œuvre cinématographique de Marker offre un extraordinaire portrait de cette humanité imparfaite, dont la conscience traumatisée à la suite de la Seconde Guerre mondiale amène un décalage dans sa prise sensorielle sur le monde.

Depuis le 11 septembre et la war on terror lancé par le gouvernement américain, un plan en vue subjective a envahi les écrans cinématographiques et télévisuels, celui que produisent les drones, en particulier les effrayants drones Predator, lors de leurs opérations de chasse à l’homme à travers le monde. Au-delà des questions d’éthique militaire soulevées par l’utilisation de ces engins pilotés à distance, le drone est pensé par la propagande comme un outil parfait puisqu’il accomplit le rêve d’une guerre par opérations chirurgicales sans possibilité de perte humaine. Et ceci est également implicitement vrai des images qu’il produit, images aseptisées et esthétiquement parfaites de la suppression d’une menace au nom de la justice : un voile de feu envahit l’écran et masque la plupart du temps l' »obscénité » essentielle de l’image du moment de la mort d’un être humain, pour reprendre une idée d’André Bazin (1).

Deux séries télévisées récentes portant sur la lutte américaine contre le terrorisme, 24 heures chrono (Joel Surnow & Robert Cochrane, 2001-2014) et Homeland (Howard Gordon & Alex Gansa, 2011-en cours), ont tenté d’introduire un certain imparfait du subjectif au cœur de l’utilisation des drones militaires et des images qu’ils génèrent, la première de façon assez maladroite, la seconde de façon plus convaincante.

La saison 9 de 24 heures chrono se déroule à Londres alors qu’un accord autorisant le déploiement d’un nombre conséquent de drones doit être signé entre le président américain et le premier ministre britannique. Des terroristes, contre lesquels va repartir en croisade un Jack Bauer (Kiefer Sutherland) plus énervé que jamais, parviennent à hijacker le système de contrôle des drones américains et menacent la capitale anglaise. Afin de prouver que le système de piratage fonctionne, son inventeur prend le contrôle d’un engin de l’armée US censé escorter un convoi militaire et fait feu sur les soldats. Des plans montrent la réaction effarée du pilote du drone, dépossédé de toute capacité d’action et réduit au simple statut de spectateur assistant au massacre de ses camarades. Dans ce passage, l’image d’une attaque par drone est destituée de sa perfection déréalisante, qui a jusqu’alors permis au pilote de ne jamais s’offusquer de la destruction qu’il contemplait à travers son moniteur, et apparaît pour ce qu’elle est vraiment : une boucherie pure et simple produite par l’imperfection fondamentale de l’espèce humaine, à savoir son appétit de sang et de conquête.

La maladresse essentielle de 24 heures chrono (non sans raison diffusée sur la très droitière FOX) est principalement d’ordre formel en ce que la série révèle les dangers d’un usage trop intensif des drones, tout en se servant d’outils, notamment le split screen et son hystérisation (l’écran étant coupé en trois voire quatre portions permettant de suivre l’action dans plusieurs espaces éloignés), qui reproduisent une vision de surveillance totalisante à l’origine même de l’utilisation des drones par l’armée américaine dans sa tentative d’accéder à un regard conquérant et divin sur l’ensemble du monde — l’effroyable Œil de Dieu analysé par Grégoire Chamayou (2).

Conçue à la fois dans le prolongement de 24 heures chrono, mais également en réaction à ses simplifications idéologiques et formelles, la série Homeland travaille subtilement la question des images produites par les drones militaires. La saison 1 analysait implicitement la manière dont les nombreuses bavures des frappes américaines en Irak et en Afghanistan brisent dangereusement les frontières entre Bien et Mal, Justice et Meurtre, etc, et n’ont pour autre effet que d’accroître le nombre de terroristes — puisque c’est la mort d’un enfant dans les décombres d’une ville bombardée par un sinistre missile Hellfire qui fragilisait psychologiquement un soldat américain au point de la rendre vulnérable au lavage de cerveau du chef d’une cellule terroriste.

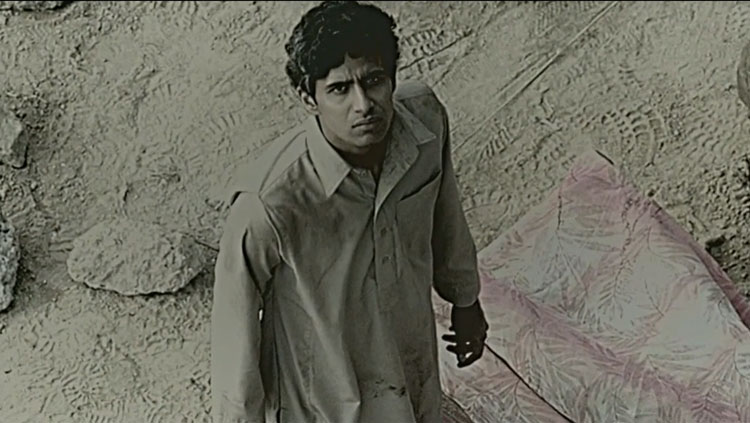

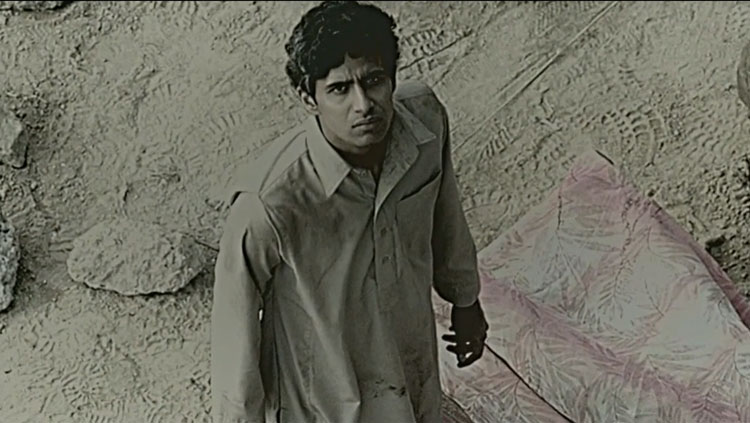

À travers son personnage principal, l’experte de la CIA Carrie Mathison (Claire Danes) et les troubles bipolaires dont elle souffre, les images générées par des drones se trouvent investies dans la saison 4 d’une perturbation profonde qui bouleverse leur fonctionnement. Dans l’une des scènes du début de la saison, Carrie observe depuis son poste de contrôle des images que lui renvoie un drone : les ruines d’une maison et les corps étendus de civils ayant péri dans une attaque américaine dont Carrie est elle-même responsable. Parmi ceux venus identifier les corps, un jeune homme attire l’attention du personnage principal, qui demande au drone pilot à ses côtés de zoomer sur le visage de l’inconnu. Ce dernier repère alors le drone dans les airs, qui est en train de l’épier et le jeune homme produit un regard caméra, ou plutôt devrait-on dire un « regard drone », qui brise la logique même de production d’images.

L’un des logiciels utilisé par l’armée US afin de prévoir les comportements potentiellement dangereux de ceux qui se trouvent sous l’objectif d’un drone se nomme le Gorgone stare, le « regard de la Gorgone », du nom de la figure mythologique qui pétrifiait quiconque la regardait dans les yeux. L’image produite par les drones militaires repose donc sur l’interdiction pour celui qui est surveillé de regarder l’engin qui l’épie. L’image est structurée selon une logique théâtrale de quatrième mur invisible et irregardable (ne parle-t-on pas de « théâtre des opérations » en langage militaro-médiatique ?), que l’inconnu de Homeland fait voler en éclats. Cette perturbation est exacerbée dans la suite de la saison puisque Carrie tombe progressivement amoureuse de cet inconnu, qui se révèle être le neveu d’un terroriste activement recherché. Le personnage féminin fait sortir les images de surveillance de leur neutralité clinique habituelle en les investissant d’un désir brûlant et irrationnel.

En termes deleuziens, la saison 4 de Homeland s’empare du drone, outil militaire de territorialisation colonialiste d’espaces à travers le globe, et déterritorialise les images produites par les engins, pour en faire non plus les productions d’une machine froide et guerrière, mais celles de cette machine désirante que constitue l’être humain selon le philosophe (3). Comme par un jeu de vases communicants, le personnage principal fait entrer le désir amoureux dans des images qui ne s’y prêtent pas et refuse l’investissement affectif que réclament certaines autres, puisqu’elle est incapable d’exprimer et de ressentir un quelconque amour maternel face à sa fille lorsqu’elle la voit sur Skype. De façon complexe, Carrie Mathison est une figure emblématique de notre époque en ce qu’elle révèle les perturbations des mécanismes machiniques du désir et de la subjectivité à l’ère de la guerre 2.0 et de la circulation toujours plus effrénée d’informations, d’affects et de preuves d’amour.

Le cinéaste allemand Werner Herzog produit également une inversion du fonctionnement du drone en tant qu’appareil d’origine militaire dans son documentaire La Grotte des rêves perdus (2010). Tourné en 3D, le film est consacré aux peintures rupestres préhistoriques de la grotte Chauvet et utilise plusieurs plans filmés en extérieur aux alentours de la grotte à l’aide d’un drone, qui créent des effets d’aération et de ponctuation, en particulier le premier plan et celui précédant le post-scriptum du documentaire. Le drone est implicitement placé dans la lignée de l’art rupestre de la grotte Chauvet, peintures artistiques d’animaux produites par une société de chasseurs, de la même manière que l’engin de chasse à l’homme que constitue à l’origine le drone devient ici source d’images d’une nature mystérieuse aux accents wagnériens.

La Grotte des rêves perdus se nourrit d’une série de paradoxes, en particulier de paradoxes temporels créés par la rencontre entre Préhistoire et époque contemporaine, ainsi qu’entre l’un des arts les plus récents, le cinéma en trois dimensions, et l’une de ses formes les plus anciennes, ces peintures rupestres destinées à être éclairées à la lueur mouvante des torches — ce en quoi elles représentent selon Herzog une sorte de « proto-cinéma ». Objet éminemment paradoxal, chasseur ne voulant plus chasser, à la fois œil humain amélioré et insecte pouvant virevolter dans les cieux comme Icare l’avait désiré autrefois, le drone renvoie l’être humain à son imperfection physique et sensorielle tout en y remédiant.

L’un des enjeux du cinéma d’Herzog a toujours été d’essayer de comprendre ce à quoi ressembleraient le monde et la société humaine s’ils étaient contemplés par une figure d’altérité, par exemple un animal. La Grotte des rêves perdus n’échappe pas à la règle puisque le documentaire se conclut par une fable à travers laquelle le cinéaste imagine la rencontre incongrue entre le regard d’un crocodile albinos vivant dans une serre à proximité de la grotte et les peintures rupestres. Que comprendrait-il des formes qui se dressent devant lui ? Manière subtile de se demander par ricochet ce que nous pouvons en comprendre nous, hommes du XXIème siècle. Grâce aux plans tournés par un drone qui commencent par montrer la nature ardéchoise et finissent par filmer l’équipe de tournage elle-même, le spectateur accède à un regard autre sous la forme d’une vision en perpétuel décalage sur l’étrange espèce humaine et son environnement.

Si l’engin peut faire penser à un animal ailé, la suavité de ses déplacements dans les airs et le flottement qu’il imprime aux images qu’il capte ne sont pas sans évoquer ceux d’un fantôme qui observerait les vivants à distance. Jean-Louis Leutrat a développé la très belle idée d’une essence fantastique du cinéma en ce que le septième art crée une version fantomale du réel en lui ôtant sa réalité matérielle et en le projetant sous forme d’analogon (4). Avec ces vues par drone, dont un modèle civil répandu porte précisément le nom de Phantom, Werner Herzog donne à voir la réalité contemporaine avec les yeux de fantômes, sûrement ces fantômes des hommes préhistoriques qui continuent de hanter par delà les âges la grotte Chauvet et ses environs.

Les mouvements de l’engin piloté à distance s’approchant des falaises ardéchoises dans La Grotte des rêves perdus, qui font écho aux mouvements sensuels de la caméra autour des peintures en relief à l’intérieur de la grotte, rapprochent le geste herzogien de celui d’un sculpteur et incitent à voir dans le drone un outil permettant de travailler le drapé de l’espace et du temps. Suzanne Liandrat-Guigues s’est intéressée au rapprochement entre cinéma et sculpture (5). Ainsi, l’utilisation du drone dans son rapport à l’art sculptural constitue peut-être l’un des défis les plus passionnants pour le cinéma et l’art contemporain. La distance en perpétuelle variation entre un drone équipé d’une caméra et une figure humaine peut et doit servir à produire, pour parler comme Levinas, une apparition épiphanique à l’image du Visage d’un être humain. Une nouvelle possibilité d’exploration de l’espace aérien en lien avec le corps est en train de s’ouvrir au septième art, entre celle permise par les grues et celle permise par les hélicoptères ou les avions. Le moment est venu de s’en emparer.

Guillaume Bourgois

publié dans MCD #78, « La conjuration des drones », juin / août 2015

Guillaume Bourgois est maître de conférences en études cinématographiques à l’université Stendhal-Grenoble 3. Auteur d’une thèse consacrée aux liens entre les œuvres d’Oliveira et Pessoa, il travaille principalement sur le cinéma portugais, les films de Jean-Luc Godard et le cinéma moderne américain (Welles, Hellman, Coppola).

(1) A. Bazin, Morts tous les après-midis, Paris, Cahiers du cinéma n°7, décembre 1951, pp. 63-65.

(2) G. Chamayou, Théorie du drone, Paris, La Fabrique, 2013, p. 57.

(3) Sur ce point, Homeland trouve des échos dans le travail du vidéaste britannique George Barber, qui imagine avec The Freestone Drone, de 2013, un conte moderne sur un drone militaire pouvant penser et parler. Véritable child in a machine fasciné par l’espèce humaine, l’engin refuse de faire la guerre, découvre la beauté du monde et devient pure machine désirante.

(4) JL. Leutrat, Vie des fantômes — Le fantastique au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 1995. Un Autre visible, Saint-Vincent-de-Mercuze, De L’Incidence Éditeur, 2009.

(5) S. Liandrat-Guigues, Cinéma et sculpture – Un aspect de la modernité des années soixante, Paris, L’Harmattan, 2002.