Détection, analyse, surveillance, reproduction, algorithme, génération… À la lecture de ces mots qui défilent sur la vidéo de présentation de l’exposition Le Monde selon l’IA, qui se tient au Jeu de Paume à Paris, on se surprend à se demander quel aurait pu être le regard sur l’intelligence artificielle de certains de nos maîtres à penser du siècle dernier comme Michel Foucault par exemple.

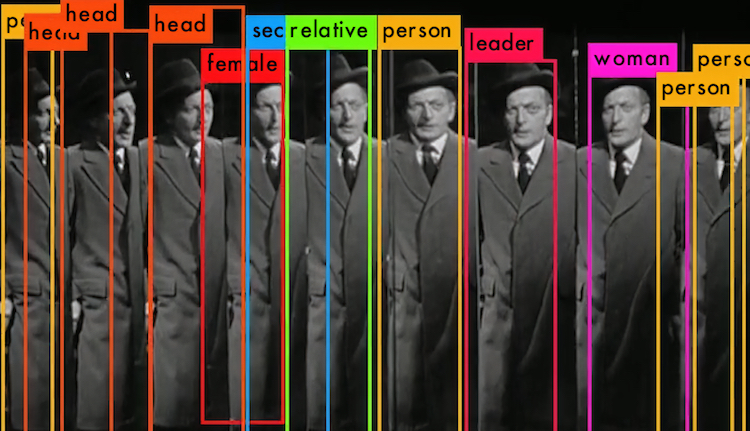

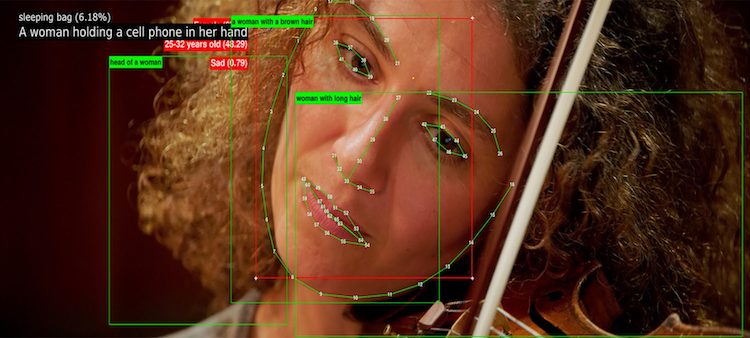

Taller Estampa, What do you see, YOLO9000? Photo: © Taller Estampa,.

Au travers d’œuvres « anciennes » par rapport au sujet, c’est-à-dire pour certaines datant d’une dizaine d’années, et d’autres inédites, cette exposition fait le point sur les deux principaux protocoles de l’IA. D’une part l’IA analytique, qui analyse et organise des masses de données complexes, d’autre part, l’IA générative capable de produire de nouvelles images, sons et textes. Mais sur l’ensemble, c’est surtout l’image, parfois horrifique, qui est centrale.

L’émergence de l’informatique puis l’omniprésence d’Internet ont déjà changé radicalement les pratiques artistiques, permettant aussi d’explorer de nouvelles formes créatives. L’IA marque encore une autre étape dans ce bouleversement des processus créatifs entraînant aussi la redéfinition des frontières de l’art. Plus largement, c’est tout notre rapport au monde qui se transforme avec l’IA ; une évidence qui transparaît aussi au travers des œuvres exposées.

Taller Estampa, What do you see, YOLO9000? Photo: © Taller Estampa,.

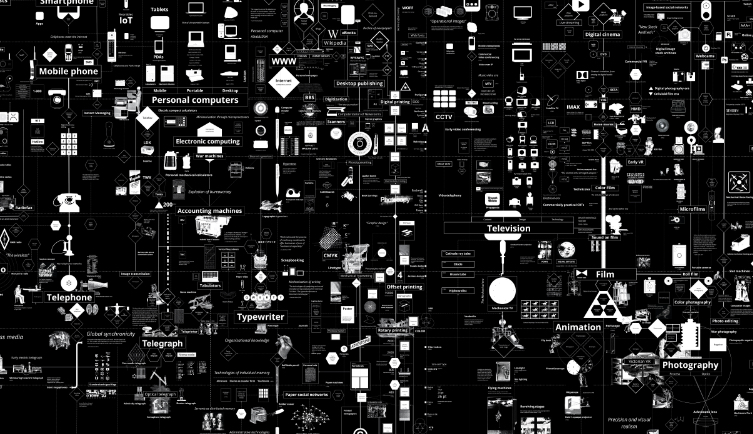

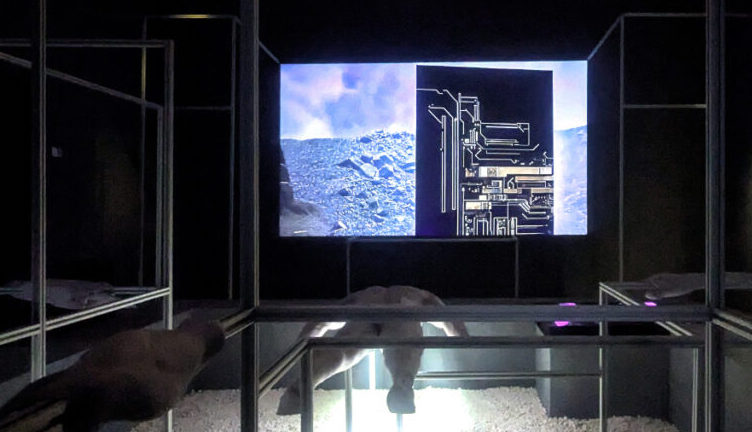

Avec Metamorphism, une concrétion où se fondent divers composants électroniques (cartes-mères, disques durs, barrettes de mémoire, etc.), Julian Charrière réinscrit les technologies du numérique dans leur matérialité en jouant ainsi sur leur dimension « géologique ». Autre préambule sous forme de rappel historique : Anatomy of an AI system et Calculating Empires de Kate Crawford & Vladan Joler. Deux diagrammes impressionnants dans lequel notre regard se perd, et qui retracent sur 500 ans la généalogie des multiples avancées scientifiques, inventions techniques et révolutions socio-culturelles qui préludent aux technologies actuelles.

En retrait, comme pour chaque partie de l’espace d’exposition, on peut découvrir un « complément d’objets » : appareils anciens, dessins, reproductions, livres (tiens, un Virilio sous vitrine…), maquette, etc. Des « capsules temporelles » qui accentuent encore le chemin parcouru par progrès technique et de la supplantation de ces anciens artefacts par le numérique…

Kate Crawford & Vladan Joler, Calculating Empires. Photo : D.R.

Avec Trevor Paglen, nous plongeons au cœur du problème que peut poser l’IA analytique notamment avec les procédures de reconnaissance faciale. Son installation vidéo, Behold These Glorious Times!, nous montre la vision des machines. En forme de mosaïque, on voit se succéder à un rythme effréné une avalanche d’images (objets, silhouettes, visages, animaux, etc.) qui servent pour l’apprentissage des IA…

Une autre installation vidéo interactive de Trevor Paglen, Faces Of ImageNet, capture le visage du spectateur qui se retrouve dans une immense base de données. Son « identité » est ensuite classifiée, catégorisée après être passée au crible d’algorithmes qui révèlent de nombreux préjugés (racisme, etc.). Ces biais sont aussi dénoncés d’une autre manière par Nora Al- Badri (Babylonian Vision) et Nouf Aljowaysir (Salaf). Une préoccupation également partagée par Adam Harvey avec son projet de recherche (Exposing.ai) autour des images « biométriques ».

Trevor Paglen, Faces Of ImageNet. Photo : D.R.

Hito Steyerl propose également une installation vidéo, spécialement conçue pour l’exposition, qui rappelle que l’homme n’a pas (encore) complètement disparu dans cet apprentissage des machines. Cette œuvre est intitulée Mechanical Kurds en référence au fameux « Turc mécanique », cet automate joueur d’échec du XVIIIe siècle qui cachait en réalité un vrai joueur humain. La vidéo montre « les travailleurs du clic », en l’occurrence des réfugiés au Kurdistan, qui indexent à la chaîne des images d’objets et de situations, contribuant à l’entraînement de véhicules sans pilotes ou de drones…

Même sujet et objectif pour les membres du studio Meta Office (Lea Scherer, Lauritz Bohne et Edward Zammit) qui dénoncent cet esclavage numérique dans la série Meta Office: Behind the Screens of Amazon Mechanical Turks (le pire étant sans doute que la plateforme de crowdsourcing du célèbre site de vente en ligne s’appelle bien comme ça…). Agnieszka Kurant s’intéresse aussi à ces « fantômes », ces ghost-workers basés dans ce que l’on appelle désormais le Sud Global, en les rendant visibles au travers d’un portrait composite (Aggregated Ghost).

Meta Office, Behind the Screens of Amazon Mechanical Turks. Capture d’écran. Photo: D.R.

Theopisti Stylianou-Lambert et Alexia Achilleos se penchent également sur d’autres travailleurs invisibles : ceux qui ont contribué aux grandes campagnes de fouilles menées par les archéologues occidentaux au XIXe siècle. Le duo d’artistes leur donnent symboliquement un visage à partir d’images générées par des GANs sur la base d’archives photographiques d’expéditions conduites à Chypre (The Archive of Unnamed Workers). Dans une autre optique, Egor Kraft présente une série d’objets archéologiques « fictifs », c’est-à-dire des sculptures et frises antiques (re)constituées en 3D à partir de fragments grâce à une IA générative (Content Aware Studies). Ce procédé, depuis longtemps utilisé par les scientifiques, déborde ici son champ d’application premier.

Toujours grâce à l’IA générative et un réseau neuronal, Justine Emard propose des sculptures et des nouvelles images inspirées des dessins immémoriaux de la grotte Chauvet (Hyperphantasia, des origines de l’image). Grégory Chatonsky explore toujours les émotions, les perceptions et les souvenirs au travers d’une installation intriguante et funèbre, véritable cénotaphe qui mélange textes, images et sons transformés en statistiques dans les espaces latents des IA (La Quatrième Mémoire). De son côté, Samuel Bianchini « ré-anime » les pixels d’un cimetière militaire. Il s’agit de la troisième version de Prendre vie(s). Une animation née d’une simulation mathématique appelée « jeu de la vie » qui engendre des « automates cellulaires » qui développant des capacités sensorimotrices non programmées.

Grégory Chatonsky, La Quatrième Mémoire. Photo: D.R.

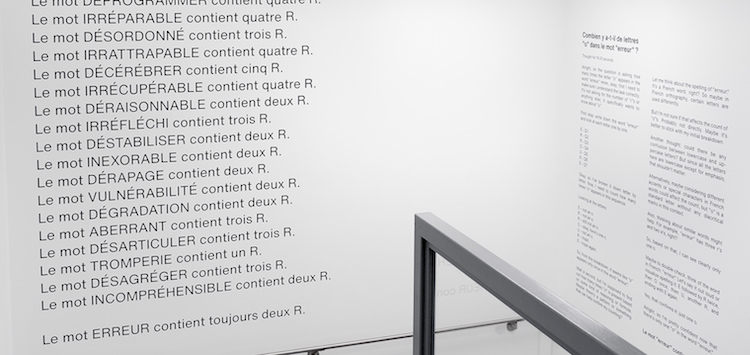

Julien Prévieux continue de jouer sur et avec les mots. L’IA ou, plus exactement, les failles et les dysfonctionnements cachés des grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT ou LLaMA, lui permettent de composer des textes et diagrammes vectorisés, des poèmes visuels que l’on découvre dans l’escalier reliant les 2 niveaux de l’exposition ; ainsi que des œuvres sonores, des poèmes lus ou chantés à partir de boucles et d’extraits de contenus collectés pour entraîner les chatbots (Poem Poem Poem Poem Poem). Comme le précise Julien Prévieux : dans cette nouvelle forme de poésie concrète, les directions vers le haut s’additionnent pour nous mener vers le bas, et le mot « erreur » contient définitivement un « o » et deux « r »…

Julien Prévieux, Poem Poem Poem Poem Poem. Photo : D.R.

Il est aussi question de poésie générative avec David Jhave Johnston. Initié en 2016, son projet ReRites fait figure de pionnier en la matière. À l’aide de réseaux neuronaux personnalisés et réentraînés périodiquement sur 600 000 vers, un programme crée des poèmes que David Jhave Johnston améliore et réinvente lors de rituels matinaux de coécriture. Cette démarche, mêlant IA et créativité humaine, a donné lieu à une publication en douze volumes et à une installation vidéo. Les textes sont aussi disponibles gratuitement en format .txt; .epub et .mobi sous license Creative Commons.

Sasha Stiles préfère parler de « poétique technologique » pour qualifier son poème coécrit avec Technelegy, un modèle de langage conçu à partir de la version davinci de GPT-3, et calligraphié par le robot Artmatr (Ars Autopoetica). Le collectif Estampa joue aussi sur les mots en utilisant des LED pour afficher des textes générés par des modèles d’IA générative et mettre en lumière leur logique récursive ainsi que leur tendance à la répétition délirante (Repetition Penalty).

Laurent Diouf

Samuel Bianchini, Prendre vie(s), 3e version. Photo : D.R.

> Le Monde Selon l’IA

> exposition avec Nora Al-Badri, Nouf Aljowaysir, Jean-Pierre Balpe, Patsy Baudoin et Nick Montfort, Samuel Bianchini, Erik Bullot, Victor Burgin, Julian Charrière, Grégory Chatonsky, Kate Crawford et Vladan Joler, Linda Dounia Rebeiz, Justine Emard, Estampa, Harun Farocki, Joan Fontcuberta, Dora Garcia, Jeff Guess, Adam Harvey, Holly Herndon et Mat Dryhurst, Hervé Huitric et Monique Nahas, David Jhave Johnston, Andrea Khôra, Egor Kraft, Agnieszka Kurant, George Legrady, Christian Marclay, John Menick, Meta Office, Trevor Paglen, Jacques Perconte, Julien Prévieux, Inès Sieulle, Hito Steyerl, Sasha Stiles, Theopisti Stylianou-Lambert et Alexia Achilleos, Aurece Vettier, Clemens von Wedemeyer, Gwenola Wagon…

> du 11 avril au 21 septembre, Jeu de Paume, Paris

> https://jeudepaume.org/