Il est vraiment très curieux que nos têtes contiennent toutes de la musique à des degrés divers. Quand les Suzerains d’Arthur C. Clarke atterrissent sur notre planète, l’énergie avec laquelle notre espèce s’applique à produire et à écouter de la musique ne manque pas de les surprendre ; ils auraient été encore plus stupéfiés d’apprendre que, même en l’absence de sources de stimulation externes, nous entendons pour la plupart une musique intérieure incessante. (Oliver Sacks, Musicophilia)

Que nous le voulions ou non, nous sommes tous des personnages de science-fiction vivant dans une époque de science-fiction. (Ray Bradbury)

Bach ne module jamais au sens conventionnel, et laisse l’extraordinaire impression d’un Univers en expansion infinie. (Glenn Gould)

Avant d’envisager les copulations naturelles et contre nature de la musique et de la science-fiction, il convient de définir cette dernière qui est souvent pour les uns ce qu’elle n’est pas pour les autres sans que l’inverse soit pour autant vérifié.

Dans les années 50, Jacques Sternberg avait titré un de ses ouvrages : Une succursale du fantastique nommée science-fiction. Un peu réducteur peut-être. D’autant que le fantastique est une conjecture romanesque non rationnelle, ce qui le situe d’emblée dans une autre niche conceptuelle que la science-fiction qui se veut quand à elle « plutôt » rationnelle. Pierre Versins, l’auteur d’une Encyclopédie devenue mythique publiée au début des années 70, pense quant à lui que la science-fiction est un univers plus grand que l’univers connu. Un peu excessif, par contre. Pierre Versins a dû s’en rendre compte, car il précisera plus tard : la science-fiction n’est pas un « genre littéraire », mais un état d’esprit (…) qui se révèle à travers tous les genres, du poème au cinéma, et sous toutes les formes de l’image au discours.

Voilà qui commence à être beaucoup plus intéressant, et Norman Spinrad, auteur des livres cultes Jack Baron et l’Éternité et Rêve de fer enfonce le clou : on peut seulement définir la science-fiction par la perception qu’on en a. La science-fiction est donc ce qui est perçu comme tel. Il ne fait ainsi aucun doute que L’Arc-en-ciel de la gravité (Thomas Pynchon), La maison des feuilles (Marc Danielewski), Glamorama (Bret Easton Ellis) ou Mantra (Rodrigo Fresàn), bien que ne l’étant pas de façon affichée, peuvent être perçus comme des romans de science-fiction, tout comme Donnie Darko (Richard Kelly), Element of Crime (Lars Von Trier) ou Mulholland Drive (David Lynch) peuvent être perçus comme des films du même genre.

Et du côté de la musique ?

Nous pouvons tout d’abord constater qu’elle a souvent puisé dans le registre science-fictionnel, et ce depuis le XVIIIème siècle au moins. Une des premières œuvres musicales assimilables à la SF est probablement l’opéra de Joseph Haydn, Il mondo della luna (1777), sur un livret de Goldoni, dans lequel un truand se fait passer pour un habitant de la Lune auprès d’un astronome un peu trop crédule. Plus tard, Leos Janacek s’intéresse lui aussi à notre satellite avec Les Aventures de monsieur Broucek (1917), qui visite d’abord la lune puis voyage dans le temps en se rendant au XVème siècle. L’opéra de science-fiction a tenté depuis de nombreux compositeurs néo-classiques ou post-modernes, comme Lorin Maazel (1984, d’après George Orwell), Philip Glass (The Making of the Representative for Planet 8, d’après Doris Lessing) ou Howard Shore (The Fly, d’après Georges Langelaan avec David Cronenberg à la mise en scène).

Le monde du jazz et surtout celui du rock, qui font partie de la même communauté culturelle, ou plutôt contre-culturelle, que Boris Vian, Philip K. Dick, Robert Silverberg, Philip José Farmer, Michael Moorcock ou James Ballard, ont établi plus naturellement de nombreuses passerelles avec la SF. Pour ne citer que les plus assidus : David Bowie avec une quantité imposante de titres comme Space Oddity (1969) inspiré de 2001, a Space Odyssey d’Arthur C. Clarke, ou carrément de concept-album : The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, qui narre les frasques d’une rock star extraterrestre et Diamond Dogs, une dystopie dans l’esprit de 1984.

On pourrait bien sûr recenser des dizaines de groupes, mais il faudrait pour cela consacrer un article exclusivement à ce sujet (1). Citons tout de même le groupe britannique Hawkwind qui a placé la quasi-totalité de leurs albums sous le signe de la SF, avec entre autres Warrior on the edge of time basé sur le Cycle du héros éternel de Michael Moorcock (ce dernier ayant écrit les paroles de trois chansons de l’album), et le groupe français Magma dont l’ensemble de la production s’articule autour des relations/conflits entre les terriens et la planète Kobaïa, les textes des chansons étant rédigés en kobaïen, langue inventée pour l’occasion.

Mais c’est du côté de la musique psychédélique que la composante SF est la plus prégnante dans l’optique évoquée par Norman Spinrad. Avec en première ligne le vaisseau spatial des Pink Floyd piloté par Syd Barrett qui délivre des titres crépitants d’étoiles et fleurants bon l’acide et la marijuana comme Astronomy Domine, Interstellar Overdrive, ou Set the Control for the Heart of the Sun, et toute la constellation « Krautrock » (rock allemand des années 60/70) avec les représentants emblématiques du courant « cosmiche musik » : Tangerine Dream (Alpha Centauri, Phaedra, Rubycon, Stratosfear), ou Klaus Schulze (Cyborg, Timewind, Moondawn, Dune) aux titres d’albums évocateurs d’immensités intersidérales sillonnées par des cargos interstellaires, et de planètes plus ou moins exotiques qu’un Gustave Holst a déjà célébré en son temps. Mais là où la musique du compositeur anglais ne fonctionne à plein rendement sur le plan de l’illustration sonore qu’une fois la thématique énoncée, il suffit de quelques notes aux cosmiche rockers allemands pour nous propulser dans l’espace.

Mais c’est du côté de la musique psychédélique que la composante SF est la plus prégnante dans l’optique évoquée par Norman Spinrad. Avec en première ligne le vaisseau spatial des Pink Floyd piloté par Syd Barrett qui délivre des titres crépitants d’étoiles et fleurants bon l’acide et la marijuana comme Astronomy Domine, Interstellar Overdrive, ou Set the Control for the Heart of the Sun, et toute la constellation « Krautrock » (rock allemand des années 60/70) avec les représentants emblématiques du courant « cosmiche musik » : Tangerine Dream (Alpha Centauri, Phaedra, Rubycon, Stratosfear), ou Klaus Schulze (Cyborg, Timewind, Moondawn, Dune) aux titres d’albums évocateurs d’immensités intersidérales sillonnées par des cargos interstellaires, et de planètes plus ou moins exotiques qu’un Gustave Holst a déjà célébré en son temps. Mais là où la musique du compositeur anglais ne fonctionne à plein rendement sur le plan de l’illustration sonore qu’une fois la thématique énoncée, il suffit de quelques notes aux cosmiche rockers allemands pour nous propulser dans l’espace.

Comment cet exploit est-il possible sans l’utilisation de mots ou d’images pour canaliser l’imagination de l’auditeur ? Avec David Bowie, ou Hawkwind la problématique SF est également engendrée par les textes et l’iconographie des pochettes de disque. Privée d’un référent textuel ou visuel, leur musique est incapable d’orienter à coup sûr l’imagination de l’auditeur vers des univers science-fictionnels. D’où la question :

Existe-t-il une musique de SF ?

En se référant à la définition de Norman Spinrad, on peut répondre, me semble-t-il, par l’affirmative : Phaedra, Rubycon, Moondawn, Dune, et la quasi-totalité des albums psychédéliques allemands « sonnent » SF et peuvent donc être considérés comme des musiques SF. Ce qui induit une autre question à laquelle il est beaucoup plus difficile de répondre :

Pourquoi — ou plutôt comment — certaines musiques sonnent SF ?

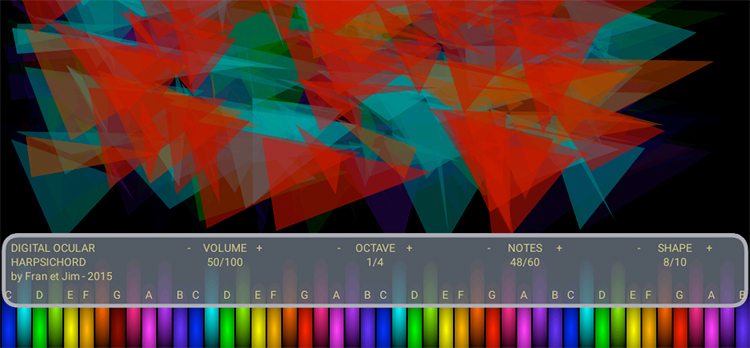

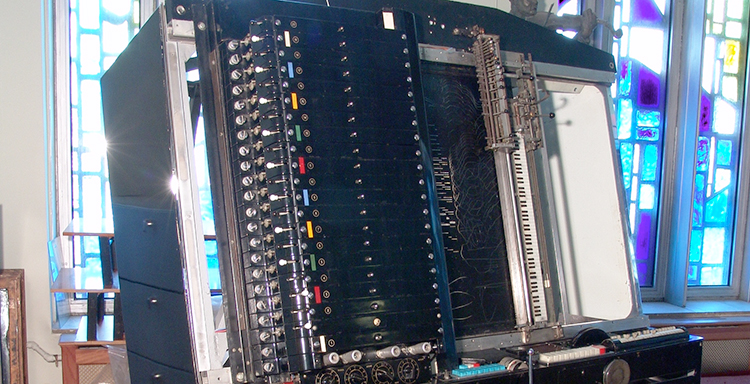

Les archétypes de la SF, comme les machines à remonter le temps, les transmetteurs de matière ou les machines spatiales bourrées d’électronique y sont sûrement pour quelque chose. En effet, les séquenceurs, les boîtes à rythmes, les échantillonneurs, et bien sûr les ordinateurs parés de logiciels musicaux ne sont plus des instruments, mais, eux aussi, des « machines », génératrices de son : elles n’étaient encore que pure « anticipation » dans la première moitié du XXème siècle, si l’on excepte les premières créations d’ingénieurs fous en la matière : telharmonium (1900) ou ætherophone (1919), plus connu sous le nom de thérémine, qui fleurent bon le steampunk.

Ces premiers instruments électroniques sont d’ailleurs souvent utilisés avant l’arrivée des synthétiseurs pour ajouter un caractère « d’étrangeté » aux bandes originales de films fantastiques ou de science-fiction. Il en va de même pour les Ondes Martenot (1928), ancêtre oh combien génial du synthétiseur, et steampunk à souhait, avec son clavier en bois et son électronique embarquée. Le groupe allemand Kraftwerk (qui utilise d’ailleurs l’Ondéa, version actualisée des Ondes Martenot) est celui qui a joué avec le plus de clairvoyance et d’efficacité de ces archétypes, surtout lors de ses prestations scéniques : musique électronique + textes minimalistes constitués de mots clefs agencés tels des brins d’ADN + mise en scène « hard science » avec des robots qui interprètent certains titres à leur place + projection de films sur des sujets clefs de la science et de la technologie… Ils sont ainsi indéniablement les précurseurs de l’esprit cyberpunk (2). Là où leurs collègues de la cosmiche music lorgnaient du côté du space opera, fut-il sophistiqué comme celui de Dune (inspiré du roman de Franck Herbert), ils établissent un pont entre William Burroughs (Festin nu, Nova Express) et James Ballard (Atrocity Exhibition, Crash) d’une part et William Gibson (Johnny Mnemonic, Neuromancien) et Bruce Sterling (Mozart en verres miroir, La Schismatrice), les papes du cyberpunk, d’autre part.

Mais les sons synthétiques ne déclenchent pas à eux seuls un cinéma mental aux couleurs du space opera ni même du cyberpunk. La « composition », le talent créatif du musicien, reste toujours — heureusement — une composante incontournable. Pour s’en convaincre, retournons un instant dans le passé (le voyage dans le temps est quand même une belle invention) :

Dans sa Dernière conversation avant les étoiles, (1982) Philip K. Dick nous parle d’un projet de nouveau roman The Owl in daylight dont une des composantes principales est la musique et nous rapporte que Pythagore a conclu que le fondement de l’univers était la combinaison de la mathématique et de la musique, parce que ce sont deux aspects de la même chose. Tel a été son enseignement — c’est de là que vient l’expression “musique des sphères”. Il a dit ensuite que les corps en mouvements émettaient de la musique, mais qu’on ne l’entendait pas parce qu’on baignait dedans depuis la naissance, donc qu’on n’en avait plus conscience. Pourtant, nous percevons une musique ininterrompue.

Cette musique que nous ne percevons pas, mais qui existe quelque part dans l’univers mathématique du monde, ne l’entendons-nous pas d’une certaine manière dans la B.O. d’Eraserhead « interprétée » par David Lynch & Alan Splet ? Cette réinvention d’une musique de la matière, du temps et de l’espace me paraît être, selon la définition de Norman Spinrad, incontestablement une musique de science-fiction, tout comme les images qui vont avec.

Cette musique que nous ne percevons pas, mais qui existe quelque part dans l’univers mathématique du monde, ne l’entendons-nous pas d’une certaine manière dans la B.O. d’Eraserhead « interprétée » par David Lynch & Alan Splet ? Cette réinvention d’une musique de la matière, du temps et de l’espace me paraît être, selon la définition de Norman Spinrad, incontestablement une musique de science-fiction, tout comme les images qui vont avec.

Nous pouvons également avoir une idée de cette intention explicitement science-fictionnelle en présence d’un choc créatif : lorsque Jean-Philippe Rameau parvient à traduire musicalement dans l’ouverture de Zaïs l’établissement d’un ordre progressif de la matière, véritable interprétation harmonique, avec deux siècles d’avance, de l’évolution (ou nucléosynthèse) de la matière intersidérale (3). ou bien avec Les Éléments de Jean-Féry Rebel (1721) qui choisit ses accords et leur agencement de façon à ce qu’ils expriment le chaos par eux-mêmes, sans recours à la voix ou à un décor. Le résultat, surprenant de modernité, aurait pu être signé Art Zoyd et, quelle que soit la perspective, d’un côté ou de l’autre du temps, des auditeurs de l’époque à ceux d’aujourd’hui, le choc créatif engendre un décrochement du réel et propulse l’œuvre dans la SF.

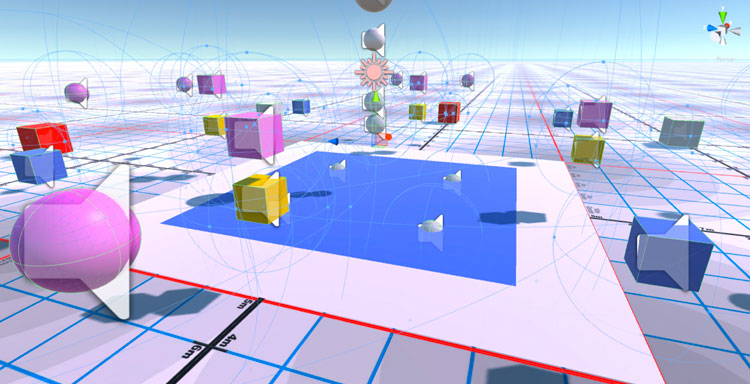

Ce “décrochement” s’est aujourd’hui “banalisé”. Nous vivons dans une bulle de présent expansée, boursouflée, qui lance des tentacules dans tous les sens du temps. Duplication accélérée, clonage, machines autosuffisantes. La technologie prend de plus en plus le pas sur la recherche fondamentale. La musique électronique, devenue numérique mène sa propre vie. Se régénère, se métamorphose, s’échantillonne se duplique, vit, meurt et renaît de ses samples. Compression-expansion. Toute l’histoire de la musique dans un loop d’une nanoseconde. Les nombres sont les nombres.

La première fois que Philip K. Dick a pris du LSD, il écoutait un quatuor de Beethoven et il l’a vu sous forme de cactus. À chaque progression, de mesure en mesure, le cactus gagnait en complexité ; c’était un processus d’accrétion, et non plus une succession. Il devenait de plus en plus gros, de plus en plus complexe. Par un processus synesthésique, Dick a vu le quatuor de Beethoven sous une démultiplication fractale, une suite de Fibonacci. Il a « naturellement » transformé le son en image comme un logiciel le ferait par numérisation. Sans en avoir probablement conscience, il anticipait la révolution numérique capable de « dématérialiser » des sons et de les « rematérialiser » en images.

Les nombres sont les nombres et aujourd’hui toute musique est science-fiction.

Jacques Barbéri

publié dans MCD #70, “Echo / System : musique et création sonore”, mars / mai 2013

(1) Se reporter, entre autres, au dossier Culture rock & science-fiction (revue Bifrost 69, janvier 2013)

(2) Dans la même mouvance (la touche électro-pop en moins), il convient de citer le groupe français Heldon et les albums solo de son leader, Richard Pinhas (à qui on doit un excellent ouvrage sur Deleuze et la musique : Les larmes de Nietzsche), précurseur dans les années 70 d’une musique cyber-électro faisant ouvertement référence à Philip K. Dick, Norman Spinrad ou Michel Jeury.

(3) In Astronomie et musique au siècle des lumières, Dominique Proust.

> English Version

Écrivain et musicien, Jacques Barbéri a notamment publié la trilogie Narcose — La Mémoire du Crime, Le tueur venu du Centaure (La Volte), et des recueils de nouvelles, Kosmokrim (Présences du Futur), L’homme qui parlait aux araignées et plus récemment Le Landau du Rat (La Volte). > www.lewub.com/barberi/

Jacques Barbéri fait également partie du groupe Limite, formé au milieu des années 80 avec d’autres écrivains comme Emmanuel Jouanne, Francis Berthelot, Jean-Pierre Vernay et Antoine Volodine, et la volonté d’expérimenter et de transgresser les codes d’écritures et de narration dans la science-fiction (cf. l’anthologie Malgré le monde, Présences du Futur). > www.rumbatraciens.com/limite/mecanique/m002.html

En parallèle, Jacques Barbéri s’illustre (saxophone, électronique, texte) au sein de Palo Alto emmené par Denis Frajerman. Dans la discographie de ce groupe expérimental et atypique, signalons Terminal Sidéral (CD + DVD sur Optical Sound), Cinq Faux Nids Six Faux Nez avec DDAA (Déficit Des Années Antérieures) sur le label Le Cluricaun et, bien sûr, Slowing Apocalypse; un tribute to J.G. Ballard paru aux éditions È®e, où figure Laurent Pernice avec qui Jacques Barbéri a aussi enregistré Drosophiles & Doryphores, un album electronica et mélodique sur le label slovène multimédia rx:tx.

Mais c’est du côté de la musique psychédélique que la composante SF est la plus prégnante dans l’optique évoquée par Norman Spinrad. Avec en première ligne le vaisseau spatial des Pink Floyd piloté par Syd Barrett qui délivre des titres crépitants d’étoiles et fleurants bon l’acide et la marijuana comme Astronomy Domine, Interstellar Overdrive, ou Set the Control for the Heart of the Sun, et toute la constellation « Krautrock » (rock allemand des années 60/70) avec les représentants emblématiques du courant « cosmiche musik » : Tangerine Dream (Alpha Centauri, Phaedra, Rubycon, Stratosfear), ou Klaus Schulze (Cyborg, Timewind, Moondawn, Dune) aux titres d’albums évocateurs d’immensités intersidérales sillonnées par des cargos interstellaires, et de planètes plus ou moins exotiques qu’un Gustave Holst a déjà célébré en son temps. Mais là où la musique du compositeur anglais ne fonctionne à plein rendement sur le plan de l’illustration sonore qu’une fois la thématique énoncée, il suffit de quelques notes aux cosmiche rockers allemands pour nous propulser dans l’espace.

Mais c’est du côté de la musique psychédélique que la composante SF est la plus prégnante dans l’optique évoquée par Norman Spinrad. Avec en première ligne le vaisseau spatial des Pink Floyd piloté par Syd Barrett qui délivre des titres crépitants d’étoiles et fleurants bon l’acide et la marijuana comme Astronomy Domine, Interstellar Overdrive, ou Set the Control for the Heart of the Sun, et toute la constellation « Krautrock » (rock allemand des années 60/70) avec les représentants emblématiques du courant « cosmiche musik » : Tangerine Dream (Alpha Centauri, Phaedra, Rubycon, Stratosfear), ou Klaus Schulze (Cyborg, Timewind, Moondawn, Dune) aux titres d’albums évocateurs d’immensités intersidérales sillonnées par des cargos interstellaires, et de planètes plus ou moins exotiques qu’un Gustave Holst a déjà célébré en son temps. Mais là où la musique du compositeur anglais ne fonctionne à plein rendement sur le plan de l’illustration sonore qu’une fois la thématique énoncée, il suffit de quelques notes aux cosmiche rockers allemands pour nous propulser dans l’espace. Cette musique que nous ne percevons pas, mais qui existe quelque part dans l’univers mathématique du monde, ne l’entendons-nous pas d’une certaine manière dans la B.O. d’Eraserhead « interprétée » par David Lynch & Alan Splet ? Cette réinvention d’une musique de la matière, du temps et de l’espace me paraît être, selon la définition de Norman Spinrad, incontestablement une musique de science-fiction, tout comme les images qui vont avec.

Cette musique que nous ne percevons pas, mais qui existe quelque part dans l’univers mathématique du monde, ne l’entendons-nous pas d’une certaine manière dans la B.O. d’Eraserhead « interprétée » par David Lynch & Alan Splet ? Cette réinvention d’une musique de la matière, du temps et de l’espace me paraît être, selon la définition de Norman Spinrad, incontestablement une musique de science-fiction, tout comme les images qui vont avec.