Comment faire comprendre à un maximum de personne des problématiques aussi complexes que le réchauffement climatique ou la constitution des exoplanètes ? L’usage des innovations technologiques, en particulier celles qui concernent la réalité virtuelle, est l’une des pistes envisagées. Panorama sur ces cas singuliers de médiation scientifique.

Zoom : balade entre les 2 infinis, exposition au Relais d’sciences, Caen (2012-2013). Photo: D.R. / Relais d’sciences

Il faut reconnaitre que si les technologies de la réalité virtuelle (VR), l’Oculus Rift en tête de gondole, n’ont pas encore révolutionné nos quotidiens, les progrès faits dans le domaine du BtoB sont assez époustouflants. La réalité virtuelle se déploie de façon exponentielle dans la médecine, lors de thérapies médicales, et dans certains secteurs industriels comme l’aéronautique dans lequel 3DExperience (Dassault Systèmes) et l’Institut Clarté se revendiquent les leaders. Cette mutation virtuelle concerne également les niches industrielles. Lors de l’édition Laval Virtual 2016, premier salon européen dédié à la VR, la société MiddleVR présentait une application de formation des techniciens du gaz. Ceux de Thalès ou Véolia bénéficiaient quant à eux d’une solution de télé assistance par lunette connectée. En analysant la réussite des exemples cités, il existe un point commun. Il semblerait que les technologies VR s’accordent plutôt bien avec l’idée de transmission des savoirs.

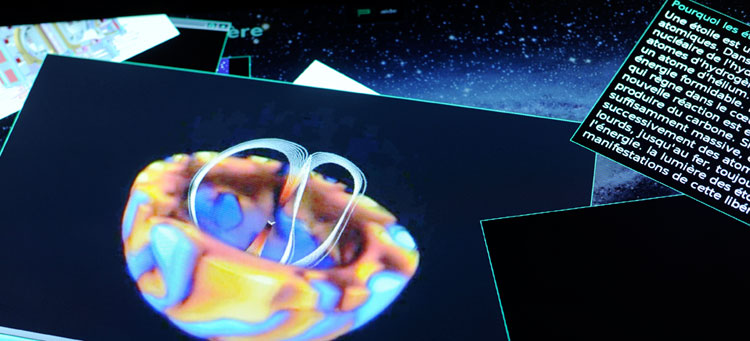

Exploranova 360. Capture d’écran. http://explornova360.com Photo: D.R. / CEA – Capacités SAS – Université de Nantes

Les scientifiques s’approprient les outils VR

La preuve : depuis quelques années les centres de recherches, laboratoires et institutions ont également pris le pas sur cette mouvance. Aujourd’hui, alors qu’il ne suffit que d’un clic pour accéder à l’information, la vulgarisation et la transmission sont devenues des enjeux majeurs pour les scientifiques. Désormais, le numérique est plus qu’un outil, il est devenu un usage dans lequel le débat scientifique peut avoir sa place. Certaines structures comme Relais d’sciences à Caen, dont la mission est de diffuser la culture scientifique, en ont d’ailleurs fait une spécialité. François Millet, chargé de programmation Living Lab, explique la naissance, en 2010, du premier projet VR de Relais d’sciences : nous avons mis le pied à l’étrier avec l’Odyssée verte. C’est une installation qui consistait à modéliser une jungle virtuelle guyanaise et quelques installations scientifiques du camp des Nouages du CNRS. Au cours de sa visite, le public avait accès à des contenus fournis par des chercheurs.

À l’époque le projet interactif, et peu immersif, est retranscrit à travers une table tactile et projeté sur un grand écran. Assez loin, donc, de ce que l’on peut imaginer en terme de déploiement hi-tech. C’est plus tard que les technologies convergentes et les dispositifs périphériques à la VR sont apparus (objets connectés, interfaces gestuelles, lunette 3D, effet de parallaxe, film 360°, etc.). La jungle virtuelle trouve aujourd’hui une seconde vie avec une version dotée d’un casque immersif. Désormais, on remarque que les scientifiques, toutes disciplines confondues, s’approprient l’outil virtuel. L’exposition Climat VR – Du virtuel au réel, présentée en décembre dernier à la Casemate à Grenoble, invitait le visiteur à s’équiper d’un casque Oculus Rift pour comprendre les préconisations proposées par le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat). Un sujet somme toute d’une extrême complexité et qui permettait pourtant d’aborder des problématiques de façon ludique et attrayante. Car, avant toute chose, il convient de se demander l’intérêt de ces nouveaux dispositifs virtuels de médiation scientifique.

Zoom : balade entre les 2 infinis, exposition au Relais d’sciences, Caen (2012-2013). Photo: D.R. / Relais d’sciences

Rendre tangible l’intangible

Traditionnellement, le virtuel a toujours été un outil indispensable pour les archéologues et historiens. Ces visualisations en image de synthèse permettaient de faire découvrir des sites remarquables et de médiatiser un patrimoine invisible pour le grand public. La collection multimédia des Grands Sites Archéologiques, éditée par le Ministère de la Culture, propose pas moins de neuf expositions virtuelles sur Internet, dont les grottes de Lascaux ou celles de Chauvet. Le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle de Caen (CIREVE) s’est même spécialisé dans la restitution d’environnement disparu. Aussi le projet Plan de Rome visait à rendre compte des différentes étapes chronologiques de la ville antique et appréhender les phases de construction ou l’évolution du tissu urbain… Même son de cloche pour le prestigieux Muséum d’Histoire Naturelle de Londres qui programmait en juin 2015 Sir David Attenborough’s First Life, une exploration sous-marine de quelques minutes. Sir Michael Dixon, directeur du Musée, déclarait : nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de contester la façon dont les gens pensent le monde naturel — son passé, présent et futur. Nous savons que la réalité virtuelle peut nous transporter dans des endroits impossibles.

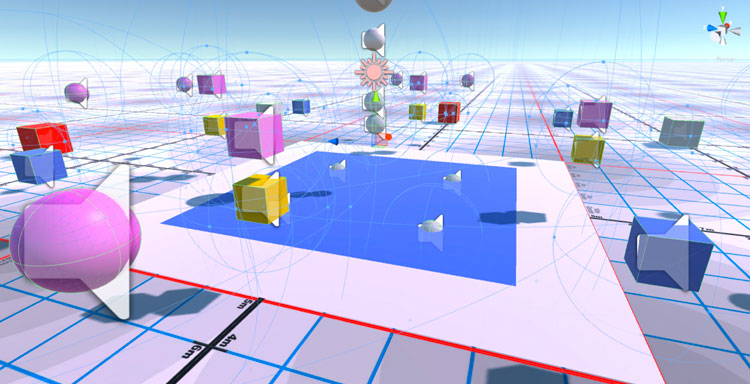

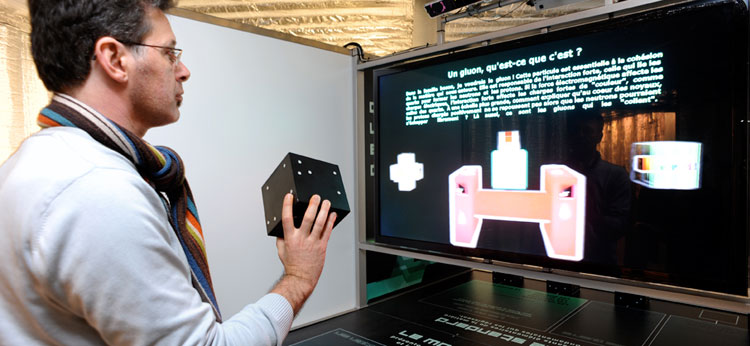

En se libérant des contraintes temporelles et spatiales, ces exemples de réalité virtuelle ont définitivement ouvert la porte à des projets plus ambitieux en matière de sensibilité et de savoirs transmis. Une autre exposition de Relais d’sciences, baptisée Zoom, devait ainsi permettre aux visiteurs d’accéder à l’infiniment petit comme à l’infiniment grand au travers de modèles virtuels allant de la super nova à la particule élémentaire. Différents modes de navigation et d’interaction étaient alors proposés : la manipulation d’objets en réalité augmentée, une Wii Board pour la navigation, la captation de mouvement via Kinect, etc. Plusieurs équipes de recherche ont contribué au projet, dont celles du GANIL à Caen et du CEA Saclay. Le célèbre centre d’étude atomique est d’ailleurs à l’origine d’ExplorNova, l’un des projets les plus intéressants qui existent aujourd’hui. Au-delà d’un dispositif de médiation scientifique, il s’agit là d’un axe de recherche précis : puiser dans les sciences spatiales qui permettent de comprendre l’univers et créer de nouveaux modes d’enseignement des connaissances. L’originalité du projet tient dans le mélange entre réflexion et imagination.

Zoom : balade entre les 2 infinis, exposition au Relais d’sciences, Caen (2012-2013). Photo: D.R. / Relais d’sciences

Vincent Minier, astrophysicien et coordinateur du projet, précise que si l’on souhaite donner des éléments de compréhension aux citoyens, les scientifiques doivent créer des outils de médiations qui touchent leurs sensibilités. Par exemple, lorsqu’on parle d’une exoplanète, on peut expliquer si l’onde caractéristique est proche de celle de la Terre, mais on peut aussi évoquer les textures, les couleurs, voire les odeurs présentes. Il en résulte un panel d’installations. Mars Expérience 3D propose aux visiteurs, installés face à un écran et munis de lunettes 3D, de partir en expédition sur la planète rouge aux commandes du rover Curiosity. ExplorNova 360° permet quant à elle une exploration spatiale avec plusieurs interfaces gestuelles possibles. À chacune de ces destinations est associée une vidéo didactique ainsi qu’une photothèque présentant davantage les aspects scientifiques des différentes thématiques.

Une efficacité contrastée

Pour autant ces nouvelles formes de médiation scientifique sont-elles efficaces ? À priori oui, si l’on se réfère au sondage réalisé en août 2015 par Cap Sciences (Bordeaux), auprès des participants du simulateur de navette spatiale. Sur 238, ils étaient 98% à déclarer avoir pris du plaisir, et 90% s’en souviendront pendant longtemps… La réponse est pourtant plus nuancée. D’abord au regard des contraintes techniques de la VR. Comment relater une expérience scientifique à un grand nombre de personnes (objectif de démocratisation), avec des dispositifs coûteux et donc peu déclinables massivement. Bien souvent ce sont des expériences 2D donnant l’impression d’une 3D qui sont déployées. Les scientifiques préfèrent donc parier sur la complémentarité des supports et la VR n’est parfois qu’un produit d’appel vers d’autres dispositifs moins superficiels. Les dispositifs de médiations VR s’imposent de plus en plus comme une évidence si l’on souhaite toucher une population jeune. Pour autant le numérique ne balaye pas non plus tous les modèles existants, précise Vincent Minier.

Adrien Cornelissen

publié dans MCD #82, “Réalités virtuelles”, juillet / septembre 2016