Bloggeuse, critique et commissaire d’exposition

Régine Debatty est commissaire d’exposition, critique d’art et fondatrice du blog We make money not art. Originaire de Belgique, elle vie entre Londres et Turin. Connue pour ses écrits à la croisée de l’art, du design, des sciences, technologies et problématiques sociales. Elle anime une émission radiophonique hebdomadaire et est co-auteur du livre New Art/Science Affinities et est aussi membre du Royal College of Art.

Régine Debatty. Photo: D.R.

Le succès de votre blog est-il imputable au fait que vous vivez réellement les multiples expériences que vous commentez en anglais en voyageant et en rencontrant ?

Probablement. Outre le contenu du blog, je suppose que les lecteurs apprécient l’honnêteté de mes commentaires et le fait que j’essaie toujours d’apporter un complément à une histoire au lieu de faire un simple copié/collé du communiqué de presse. Au fil du temps, j’ai aussi probablement acquis un ton singulier et mes centres d’intérêt sont clairement définis (même s’ils changent en permanence).

Votre statut de bloggeuse est-il apprécié partout de la même manière ou varie-t-il selon les contextes géographiques et culturels ?

Il varie, c’est certain, mais un peu moins à l’heure actuelle que par le passé. Le contexte géographique est, heureusement, devenu moins déterminant. À l’inverse, le contexte culturel compte toujours dès qu’il s’agit de nommer son activité. J’ai remarqué qu’avant beaucoup de gens me collaient l’étiquette de bloggeuse car cela donnait un côté critique et exotique (dans le monde de l’art). Maintenant, au contraire, ces mêmes personnes ont tendance à éviter de me qualifier de “bloggeuse” de peur de me vexer. Pourtant, je suis toujours aussi ravie d’être une bloggeuse. Il y a cette idée préconçue que l’activité de bloggeur n’est que le point de départ d’autre chose. C’est évidemment et heureusement le cas, mais je peux aussi exercer une activité de critique d’art ou de reporter en parallèle tout en me définissant comme bloggeuse.

En outre, ce qui a changé c’est que les départements marketing (se substituant aux services de presse ou aux commissaires) des grandes institutions culturelles se sont rendu compte que les bloggeurs constituaient une masse qui ne critique pas, ne pense pas et relaie volontiers et gracieusement les informations relatives à leurs événements. Je reçois régulièrement des emails complaisants de départements marketing qui se font « une joie » de me fournir des informations sur leurs expositions à venir, qu’ils m’exhortent à tweeter et à partager sans modération sur Instagram. Ne vous méprenez pas, je suis toujours ravie de promouvoir gratuitement des événements culturels indépendants si les organisateurs me le demandent gentiment et n’ont pas des budgets colossaux à consacrer à la publicité. En revanche, le fait de tweeter constamment au sujet d’une exposition qui n’a pas encore commencé en échange d’une réduction sur le prix de son catalogue ne correspond pas à mon idée d’une communication efficace.

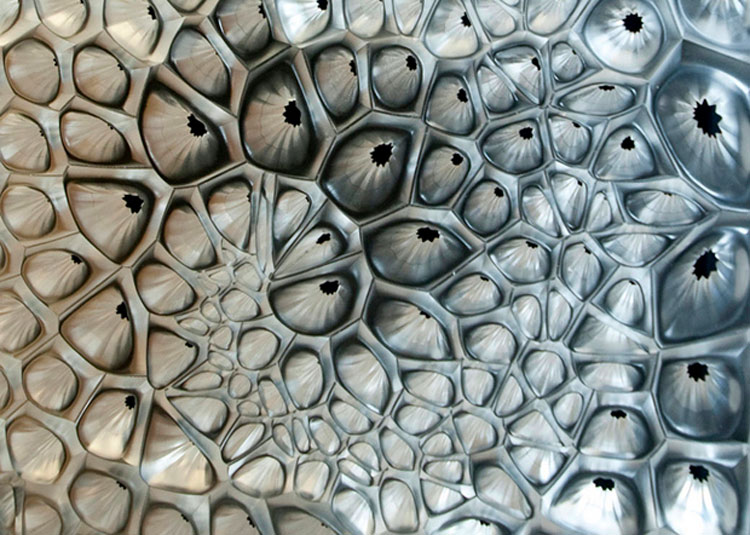

Frederik de Wilde, N0t a Cr1me n°1, 2012. Photo: D.R.

Les technologies numériques sont-elles plus naturellement admises dans la sphère du design ou dans celle de l’art ?

Je ne crois pas. Bien sûr, tout dépend de ce que vous entendez par « art ». Si vous voulez parler de l’art contemporain que l’on trouve, par exemple, à la Frieze Art Fair, alors il est certain que ce milieu ne se préoccupe pas beaucoup de technologie, pas plus qu’il ne se préoccupe vraiment des questions et phénomènes qui façonnent la société contemporaine. Toutefois, s’il s’agit de l’art en général, je dirais que les artistes s’intéressent à la technologie au moins autant que les designers. Certains peuvent utiliser la peinture pour commenter une innovation scientifique, d’autre une rangée de guitares pour explorer les possibilités des technologies du numérique, mais ça ne rend pas leur point de vue moins pertinent ou moins intéressant que celui d’un designer. Bien au contraire.

Les questions d’ordre éthique que soulèvent les pratiques biotechnologiques dans l’art ne sont-elles pas parfois plus intéressantes que les réalisations elles-mêmes ?

Vous avez tout à fait raison, mais il y a aussi des exceptions remarquables. En toute honnêteté, à ce stade, je me moque du déséquilibre entre la pertinence des questions soulevées et la valeur artistique d’une pièce parce qu’en dehors de ces œuvres, je n’ai pas souvent l’occasion de discuter, d’aborder ou d’approfondir les questions liées aux progrès scientifiques. Quoi qu’il en soit, il est encore difficile pour le public ou la critique de juger clairement la valeur artistique de ces œuvres parce qu’elles sont complexes, décalées et souvent tellement anxiogènes qu’on a tendance à se cramponner aux éléments scientifiques et éthiques qui paraissent plus digestes et plus faciles à analyser. Par ailleurs, à cet égard, je doute que les comportements issus de la pratique de l’art numérique soient vraiment plus dignes. Il s’agit souvent de s’amuser de manière superficielle avec tout ce qui entoure la technologie numérique, parce que c’est “cool” et que ça permet d’assurer sa place sur des blogs à succès.

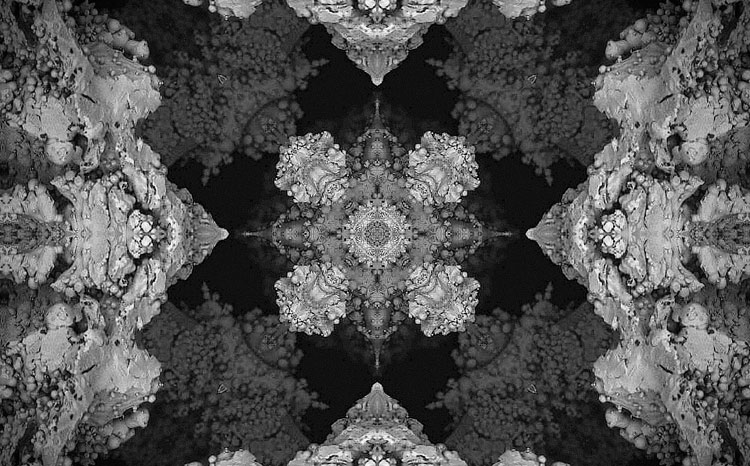

London Fieldworks, Null Object: Gustav Metzger Thinks About Nothing, 2012. Photo: D.R.

Quelle serait, selon vous, la création nano technologique la plus représentative de ces dernières années ?

Je dirais tous les travaux de Frederik de Wilde qui touchent à la nanotechnologie. Sans doute parce qu’à ma connaissance ce projet artistique semble être le seul qui aborde et utilise la nanotechnologie tout en ayant du sens. D’ailleurs, je l’ai interviewé récemment et il s’est avéré être un artiste singulier, intéressant et réfléchi.

Quelles sont les expériences les plus significatives quant à l’usage des neurosciences dans les champs de la création ces dernières années ?

J’essaie de réfléchir à cette question depuis un certain temps déjà, mais les avancées scientifiques en neurosciences m’impressionnent toujours tellement qu’il me serait difficile de choisir une seule expérience artistique pour vous répondre en étant juste. Cependant, je peux vous dire que j’ai beaucoup aimé la collaboration entre Gustav Metzger et London Fieldworks pour l’exposition Null Object: Gustav Metzger Thinks About Nothing que j’ai vu à Londres en 2012. Metzger est un artiste d’avant-garde qui a lancé le mouvement d’art « auto-destructif » en 1959.

L’idée de l’art « auto-destructif » consiste grosso-modo à démolir l’œuvre d’art et à reconfigurer l’acte lui-même en tant qu’œuvre. London Fieldworks a demandé à Metzger de s’asseoir sur une chaise pendant 20 minutes et de ne penser à rien. L’activité électrique de son cerveau était mesurée pendant qu’il était assis. Les électroencéphalogrammes ainsi obtenus ont été analysés et transformés en instructions envoyées à un robot industriel pour qu’il perce un trou dans un bloc de pierre. Il en a résulté un cube de pierre de 50 cm de haut contenant un « vide » qui représente ce qui se passe dans le cerveau de Metzger quand il ne pense à rien.

Régine Debatty, Claire L. Evan, Pablo Garcia, Andrea Grover, Thumb, New Art/Science Affinities, Miller Gallery, Carnegie Mellon University & CMU STUDIO for Creative Inquiry, 2011. Photo: D.R.

L’aspect in progress des projets de recherche présentés dans les événements d’art et de technologie n’est-il pas de nature à repousser le public de l’art contemporain ?

Vous croyez ? J’ai pourtant l’impression que ça produit l’effet contraire. Les œuvres en cours de réalisation offrent un aperçu de la démarche artistique (le concept de « processus » est assez répandu dans l’art). Elles vous permettent de réfléchir avec l’artiste à ce que pourrait devenir la dernière pièce. Je pense que le public de l’art contemporain connaît bien la notion du work in progress. Il faudrait peut-être chercher ailleurs l’explication du manque d’attrait de ce public pour les événements mêlant l’art et la technologie. Mais, là encore, je suis sans doute très naïve…

À la Biennale de Venise, doit-on se lamenter quant au manque évident de créations technologiques ou se réjouir de la présence d’un nombre croissant d’œuvres qui sont conséquentes au numérique ?

Je n’ai pas vu dernière édition de la Biennale de Venise, il me serait donc difficile de vous donner une réponse très éclairée à ce sujet. Cependant, lorsque je me rends à ce type d’événements, je ne cherche jamais exclusivement des œuvres liées, de près ou de loin, à la technologie. De toute façon, je suppose qu’il y en aurait très peu. Je recherche plutôt un art de qualité ou du moins qui me touche. C’est toujours ma démarche, que je sois à FutureEverything ou à la Biennale de Venise.

Dominique Moulon

(mars 2014, en ligne)

publié dans MCD #80, « Panorama », déc. 2015 / fév. 2016

> http://we-make-money-not-art.com