Directeur de la Galerie DAM

Wolf Lieser est l’initiateur du projet DAM – pour Digital Art Museum – qui regroupe un musée virtuel en ligne, un prix en partenariat avec la Kunsthalle de Brême et une galerie à Berlin. Sa stratégie : l’intégration des nouveaux médias dans l’art.

Dam Gallery. Photo: D.R.

Le grand public, aujourd’hui, n’est-il pas définitivement prêt à accueillir des œuvres numériques ?

Quand vous travaillez dans ce domaine depuis un certain moment, vous avez connu une période où elles étaient refusées. Les gens ne comprenaient pas les nouvelles technologies, ils ne comprenaient pas l’importance et l’influence qu’elles auraient sur la culture et l’art contemporains. Je fais ça depuis 20 ans, et maintenant on entre dans une période différente, ce qui m’a poussé à changer la stratégie de DAM.

Cette nouvelle période est « post-Internet »; selon le terme défini par Rachel Greene de Rhizome. Elle parlait de ces « digital natives » qui ont grandi avec Internet et ce genre de technologies qui font partie de leur vie quotidienne, de leur pratique artistique.

Cela se voit dans la façon dont les gens se servent des applications ou de petites choses ludiques sur leur iPads ou autre, des choses comme celles réalisées par l’artiste autrichienne Lia. S’agit-il d’art ou ne s’agit-il pas d’art ? Cela n’a pas d’importance. Ils le téléchargent, ils pensent que c’est génial, ils aiment bien jouer avec. C’est cela qui m’intéresse maintenant. Les peintres qui font des paysages dans un nouveau format ne m’intéressent pas.

Mais qu’en est-il des institutions muséales et du marché de l’art ?

J’ai toujours un pied du côté du marché, avec les gens qui n’y connaissent rien, et un pied du côté des gens qui réalisent des œuvres numériques. Je fais le pont entre les deux, et je trouve que le monde artistique en général, arrive tout juste à comprendre l’importance du numérique. C’est ma perception. Je vois que les musées implémentent des commissaires qui ont une petite idée (ceux d’avant n’en avaient aucune), qui essaient d’en apprendre plus et d’approfondir. Je réussis actuellement à trouver des collectionneurs qui commencent vraiment à comprendre et à voir l’avenir.

Comment est née l’idée de créer un musée virtuel en ligne ?

Quand j’ai commencé DAM, j’avais déjà une deuxième galerie à Londres en parallèle à celle que j’avais à Francfort, qui était consacrée à l’art numérique, de 1999 à 2002. La galerie londonienne n’était pas très connue. Je l’ai fait avec un associé, qui l’avait déjà commencé à l’origine avec quelqu’un d’autre… Ça n’a jamais marché. On payait chaque mois; lui gagnait de l’argent en faisant des sites web, et moi je gagnais ma vie avec la galerie près de Francfort en vendant des supports traditionnels (peintures, photographies).

Mais à l’époque je réfléchissais à un concept et à la possibilité de développer quelque chose autour des œuvres numériques pour le marché de l’art. C’est alors que j’ai eu l’idée du musée en ligne. Nous avons développé ce site web afin de faire connaître aux gens l’histoire de l’art numérique, de leur montrer que l’histoire a commencé dans les années 1960 et qu’il existe des pionniers qui travaillent encore, qui ont une carrière qui persiste depuis 30 ou 40 ans. Voilà pour le début. La deuxième étape a toujours été d’avoir une galerie pour développer le marché, parce tous ces artistes n’ont presque rien vendu.

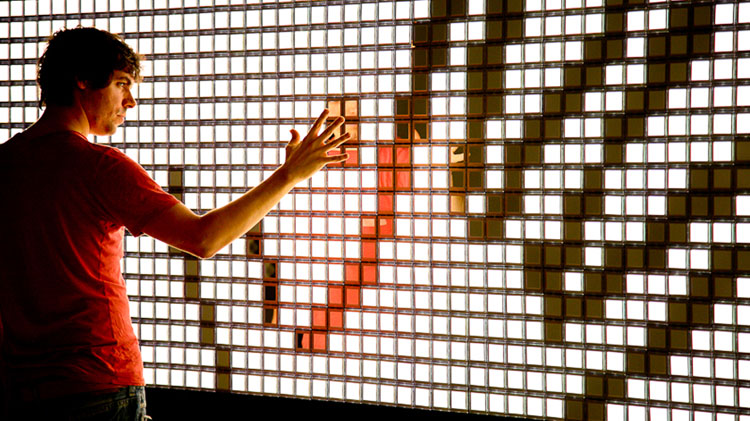

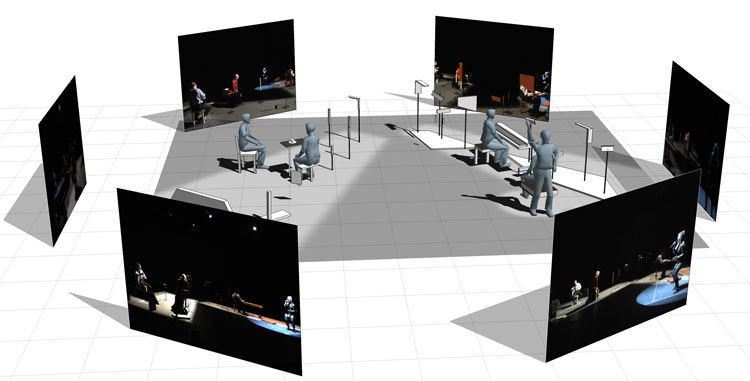

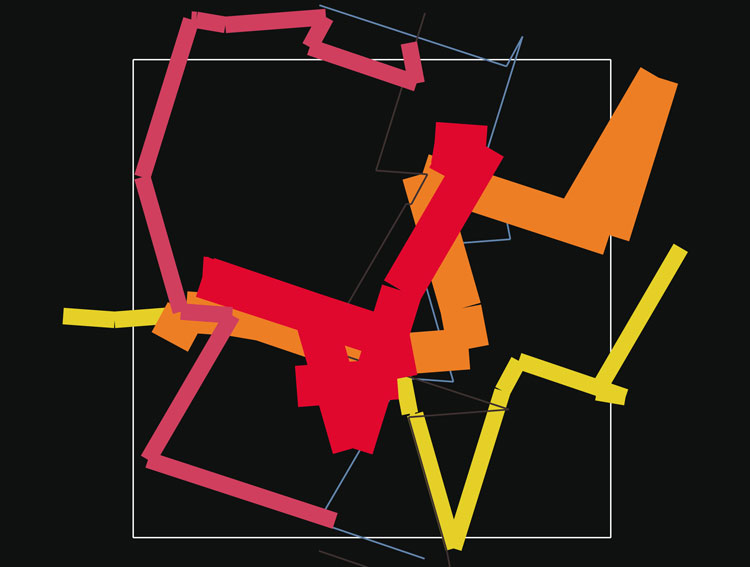

Manfred Mohr, P-1271_16627, 2007-2008. Photo: D.R. / courtesy DAM Gallery.

Comment gérer la question de l’original, donc de la rareté, quand il s’agit d’œuvres que l’on peut copier, coller ou télécharger ?

Nous savons tous qu’il n’existe pas d’original, puisque la copie est identique. Donc, les artistes ont adopté les stratégies habituelles du marché. Par exemple, Casey Reas ne réalise qu’une seule œuvre de logiciel. S’il réalise une nouvelle œuvre, elle est produite et vendue une seule fois. D’autres font 3 ou 5 éditions de l’œuvre, ce qui est la norme. Tout cela à cause du marché. Évidemment, ce serait facile d’en faire des centaines. Il y a d’ailleurs un nouveau site web qui commence à commercialiser des formats numériques dupliqués 500 ou 200 ou 300 fois. Mais d’après ce que je vois, c’est toujours plus facile de vendre une bonne œuvre d’art pour 5000 euros plutôt que de la vendre 200 fois pour 100 euros…

L’évolution du marché fera émerger de nouvelles façons de marchander l’art logiciel, ce qui revient essentiellement à des œuvres logicielles, parce qu’elles seront disponibles à un public plus large et seront diffusées sur d’autres réseaux, comme cela a été le cas avec la musique. Je pense qu’il se passera la même chose avec les expériences et œuvres visuelles qui reposent également sur le logiciel, à travers Internet et d’autres réseaux de distribution. Mais cela se passera probablement en parallèle au marché. Le marché de l’art existera toujours, parce que les gens ne voudront dépenser de grosses sommes d’argent que s’ils ont au moins la sensation d’une certaine d’exclusivité.

La plupart des artistes numériques se sont passés du marché, allant de résidences en festivals, de workshops en conférences. La mission essentielle du galeriste n’est-elle pas de les accompagner pour que leurs œuvres pénètrent le marché dont on sait la position dominante actuellement ?

C’est évident. Un bon exemple est Aram Bartholl, un artiste que je connais depuis des années à Berlin, j’ai suivi tout son développement. C’est comme ça qu’il vit : invité à des conférences, voyageant là-bas, résidences, bourses, et ainsi de suite. Il gagnait sa vie ainsi. Après tout, ce n’est pas une vie facile, et vous ne gagnez toujours pas assez, en fin de compte. Vous êtes toujours en train de bouger, de voyager, et en plus il faut que vous pondiez des idées extraordinaires entre les deux pour assurer que ça continue. Aram était doué pour ça, et il a fait de très bons projets qui l’ont rendu célèbre sur le plan international.

Dès le moment où vous arrivez à vous établir sur le marché de l’art, et c’est comme ça que ça fonctionne, les prix monteront au fur et à mesure que vous vendez vos œuvres, ce qui vous permettra de sortir de cette phase de voyage non-stop et de vous concentrer enfin sur votre travail artistique. Voilà qui est, évidemment, une bien meilleure prospective. Je n’ai rien contre le fait de donner une conférence, mais beaucoup de ces rencontres ou festivals n’ont finalement absolument aucune importance pour votre carrière.

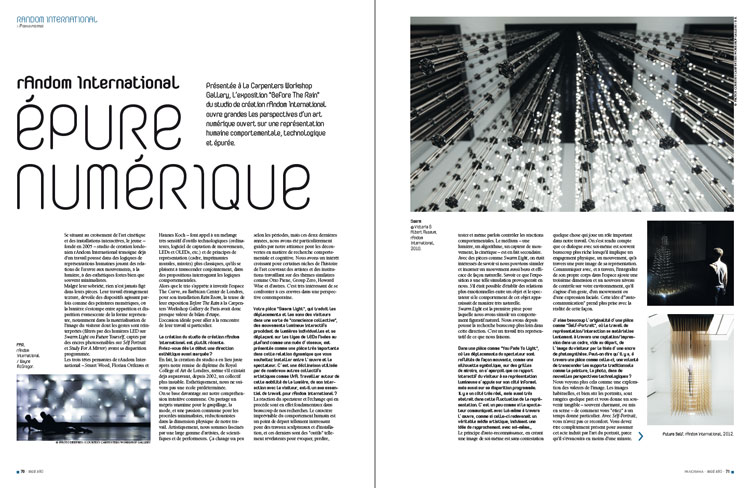

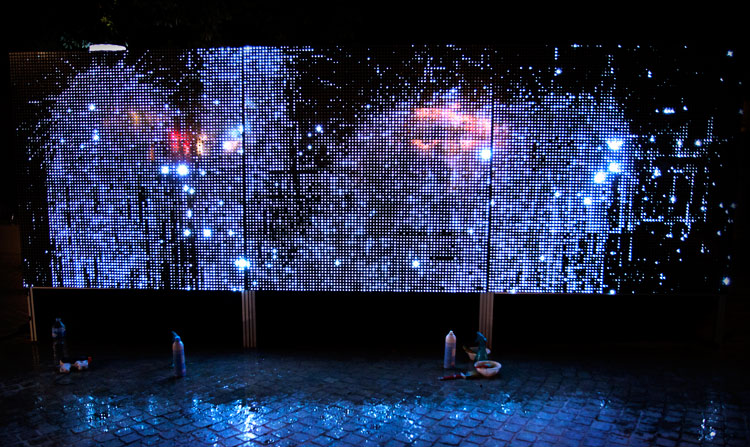

Casey Reas, Signal to Noise, 2012. Photo: D.R. / courtesy DAM Gallery.

J’imagine alors, quant à cet accompagnement vers d’autres territoires, que les artistes réagissent diversement ?

Certes, la meilleure façon de s’y prendre c’est d’avoir une bonne galerie qui travaille dur pour vous présenter aux collectionneurs. C’est ce qui s’est passé avec Aram. On a vendu plusieurs de ses œuvres, et ça va continuer, il fait du bon travail. On n’a rien changé sur ce qu’il fait, parce qu’il a déjà produit des œuvres qui se vendent. D’autres ne se vendent pas, mais ça va aussi. Je pense que c’est important de laisser les artistes faire leur travail, ce qu’ils veulent faire, même si c’est risqué.

Actuellement on fait une expo avec Casey Reas. Il a tout simplement abandonné l’esthétique de ses œuvres logicielles précédentes. Jusqu’à 2010-2011. Ses nouvelles pièces sont très dures visuellement, accompagnées d’une esthétique totalement différente. Il avait décidé de faire ça pour la prochaine exposition et il travaillait jusqu’au dernier moment, donc je ne savais pas ce qui allait venir, et je savais que ça pouvait être risqué : il se pourrait que le client, ses collectionneurs, disent, je n’aime pas ça, vous n’avez pas quelque chose d’avant ?

Récemment, j’ai vu une fresque murale de Casey Reas à l’Art Institute de Chicago. Mais c’était au sein des salles dédiées à l’architecture et au design. Est-ce la place d’un artiste numérique ?

Casey est très sensible à tout cet aspect design. Il essaie de l’éviter si possible. Mais d’un autre côté, il a eu tellement d’influence avec son Processing et tout ce qu’il a développé dans ce domaine, il est tellement renommé pour cela, qu’ils y reviennent toujours. Mais même s’il avait cette influence, à la fin ce ne sera pas important qu’il ait commencé par influencer le monde du design. Je connais beaucoup, beaucoup d’artistes qui travaillent avec Processing. À un certain moment dans l’avenir, il ne restera plus que ça. Cela n’a aucune importance à la fin. Maintenant il est parfois un peu mal à l’aise, mais à la fin, ce qui compte, c’est que son œuvre persistera. Vous avez vu sa longue fresque murale, c’est une pièce numérique qui a été réalisée sur place. On s’en fiche si quelqu’un déclare qu’il s’agit de design ou qu’il s’agit d’art. Les gens adorent la pièce. L’art, c’est ça.

propos recueillis par Dominique Moulon

publié dans MCD #80, « Panorama », déc. 2015 / fév. 2016