Les tapis de guerre — war rugs — sont apparus en Afghanistan au moment de l’invasion soviétique. Les armes y remplacent les motifs bucoliques traditionnels. Récemment, les drones ont fait leur apparition dans ces espaces tissés. Ces tapis, qui ne représentent qu’une infime partie de la production globale, connaissent un véritable engouement sur le marché américain.

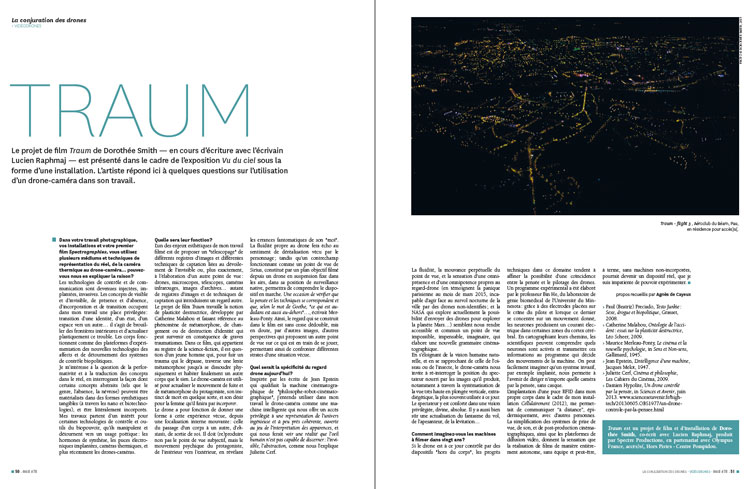

Tapis tissé à la main par des afghans turkmènes représentant le drone Predator, 2014. Photo : © Kevin Sudeith / courtesy of Warrug.com.

Au début des années 80, les moudjahidines combattent l’occupation soviétique. Les tapis se parent alors de chars, hélicoptères, lance-roquettes et Kalachnikov en place des fontaines et fleurs, renouvelant ainsi une tradition millénaire. Ces nouveaux motifs suscitent l’intérêt des Occidentaux et trouvent leur place sur le marché. Au centre de dispositifs d’artistes contemporains et dans une logique de dénonciation de la guerre, Michel Aubry les entasse au mur tels des trophées (Le grand jeu, 2000), Dominique Blain demande à des Pakistanais de réaliser un tapis illustré de mines anti-personnel (Rug, 2000).

Les motifs s’adaptent à l’évolution des conflits. L’iconographie de l’occupation soviétique fait place à l’attirail militaire des États-Unis à la suite des attentats contre le World Trade Center. Il existe par exemple une série 11 septembre. Les drones apparaissent sur ces tapis tissés par des réfugiés afghans au Pakistan, représentés avec précision : on distingue les modèles Reaper, Predator, ainsi que le Global Surveyor. En février 2015, le Bureau of Investigative Journalism (1) recense 413 frappes de drones au Pakistan depuis 2004 et évalue les pertes civiles entre 415 et 959, dont 200 enfants. Ces tapis traduisent un quotidien de terreur.

En 2004, Thomas Gouttiere, responsable du centre d’études afghanes de l’université du Nebraska, déclarait à la radio publique américaine que ces fabrications constituent pour les réfugiés afghans au Pakistan une industrie florissante… Kevin Sudeith, artiste et collectionneur, qui les vend via son site warrug.com, admet que la demande a probablement influencé la production. Les tapis les plus importants et/ou les plus chers sont reproduits dans un délai d’un an à dix-huit mois, mais chaque itération est différente de la précédente, assure-t-il.

Sudeith cite aussi le cas d’hybridations aux résultats fascinants : De la fin des années 70 au début des années 90, l’artiste italien Alighiero e Boetti a employé des Afghans pour réaliser des suzannis (broderies de soie) qui représentaient des pays ornés de leurs drapeaux. À partir des années 80, les tisserands ont créé eux-mêmes des tapis Atlas qui représentent des cartes du monde entourées d’une lisière de drapeaux. Je pense que ces tapis sont des œuvres d’art authentiques et que leur statut ne dépend pas de leur succès sur le marché.

Tandis que les motifs de drones s’incrustent sur les tapis de guerre afghans, l’artiste Moussa Sarr réalise Rising Carpet, un tapis de prière surmonté d’hélices, capable de décoller du sol. Dans ce « projet d’élévation spirituelle », selon ses mots, l’artiste convoque à la fois l’imaginaire du drone, machine militaire high tech et celle du légendaire objet volant. Quant à Samuel Rousseau, dans Jardins nomades, il utilise le tapis oriental comme surface de projection, où fourmillent des gens minuscules vus d’en haut, reproduisant la vision surplombante d’un drone.

Ce dialogue entre cultures d’Orient et d’Occident est précisément l’objet de l’exposition Le Paradis et l’Enfer, du tapis volant au drone, actuellement présentée à la Villa Empain à Bruxelles. Les tapis orientaux ont de tout temps bercé les imaginaires. Ils s’envolent dans les littératures persane, moyen-orientale, indienne, himalayenne et russe. En ces temps mythologiques, le tapis magique répond au rêve d’échapper à la pesanteur, de voler tel un oiseau. Il est un moyen symbolique de se libérer de l’adhérence du monde et de le parcourir, se déplacer dans l’imaginaire, dépasser les frontières du fini et de l’infini écrit le peintre Jean Boghossian (2).

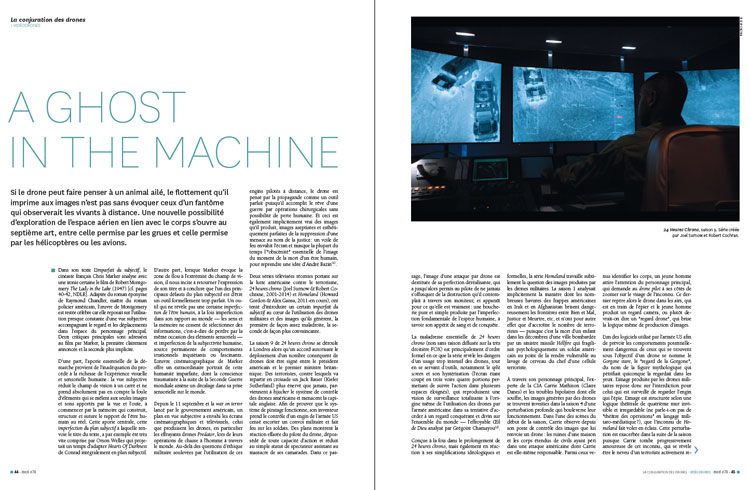

Tapis tissé à la main par des afghans turkmènes au Pakistan représentant le drone Reaper, 2014. Photo : © Kevin Sudeith / courtesy of Warrug.com.

On le retrouve encore dans l’œuvre Tapis volant (3) du duo HeHe qui en fait un moyen de transport zen en 2003, ou dans la performance Zero Genie (4) dans laquelle Jem Finer & Ansuman Biswas le testent en gravité zéro, en 2001. Dans ces deux œuvres, l’artiste en tailleur se laisse mener par l’engin, calmement ou de façon chaotique. Il ne semble pas être aux commandes, il se soustrait aux contraintes de la technique et jouit du simple transport. Selon la romancière Marina Warner, Le tapis volant que l’on retrouve dans plusieurs contes fait office de véhicule pour les transports des personnages (au sens propre comme au figuré, pour le voyage comme pour l’extase) (5).

Depuis le VI siècle, le tapis persan représente le jardin, lui-même figure d’un monde harmonieux, paradis pour les uns, condensé de la connaissance pour les autres. Foucault le désigne comme l’une des premières hétérotopies : Le jardin, c’est un tapis où le monde tout entier vient accomplir sa perfection symbolique, et le tapis, c’est une sorte de jardin mobile à travers l’espace. Le jardin, c’est la plus petite parcelle du monde et puis c’est la totalité du monde. Le jardin, c’est, depuis le fond de l’Antiquité, une sorte d’hétérotopie heureuse et universalisante (6).

Lorsque les tapis se couvrent de drones, ils s’éloignent de cette définition pour devenir reflets d’un ciel menaçant, empli de dieux mécaniques et impitoyables. A contrario de cette ascension personnelle que permet le tapis volant, la figure du drone militaire représente le pilotage à distance qui déréalise la cible, la technique au service de la guerre. Le ciel n’est plus le lieu du paradis (imaginé, souhaité), mais celui de la mort brutale.

L’esthétique de ces war carpets évoque aussi de façon troublante les écrans pixelisés des premiers jeux vidéo, comme le remarque également l’artiste Michel Aubry dans le livre Symétrie de guerre. La symétrie, associée à l’usage d’une figuration plate, bi-dimensionnelle, sans recherche de relief illusionniste, associée aussi à une insouciance totale dans les rapports d’échelle, me fait penser aux plus anciens jeux vidéo, aux jeux « primitifs » parus avant les raffinements de l’ordinateur et la maîtrise de la 3D : comme si les points pixels étaient l’équivalent des nœuds du tapis (7). Dans Carpet Invaders, Janek Simon transformait le tapis en écran du jeu vidéo Space Invaders. Il préfigure la position du pilote qui ne distingue plus la réalité de la fiction, à l’abri de ses interfaces technologiques, comptant les points.

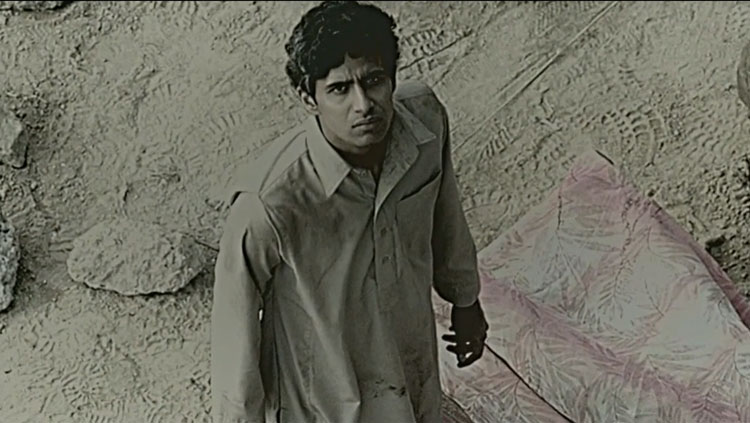

Au sol, le tapis s’enroule autour des corps anonymes, protection dérisoire et désormais inutile, comme dans cette photographie de l’artiste iranien Babak Kazemi, issue de la série Exit of Shirin & Farhad #4 (2012). Puis, à l’image de l’œuvre de Julien Leresteux, Tapis volant – hommage à Jan Rukr, il se fait à son tour trouer par l’ombre de la machine de guerre, ses restes exposés dans les salons et musées des vainqueurs (8).

Sarah Taurinya

publié dans MCD #78, « La conjuration des drones », juin / août 2015

Sarah Taurinya écrit et réalise des reportages vidéos sur les arts numériques dans divers médias spécialisés. Elle est aussi vidéaste performeuse pour Hey ! La Cie et Lsd room sous le nom de Sarah Brown. > www.enreportagepermanent.com

(1) www.thebureauinvestigates.com

(2) Catalogue de l’exposition Le Paradis et l’Enfer. Des tapis volants aux drones, Fondation Boghossian, 2015.

(3) http://hehe.org.free.fr/hehe/tapisvolant

(4) www.artscatalyst.org/zero-genie

(5) « Communiqués intimes : la tortue volante de Melchior Lorck », Marina Warner dans Vues aériennes, seize études pour une histoire culturelle (sous la direction de Mark Dorrian / Frédéric Pousin, MetisPresses).

(6) Michel Foucault, Des espaces autres. Hétérotopies. « Architecture, Mouvement, Continuité » 5, pp. 46-49. 1984.

(7) Symétrie de guerre (Sainte Opportune Édition), coécrit avec Remo Guidieri, 1997.

(8) Ces deux œuvres sont exposées dans Le Paradis et l’Enfer. Des tapis volants aux drones.