une chronologie personnelle

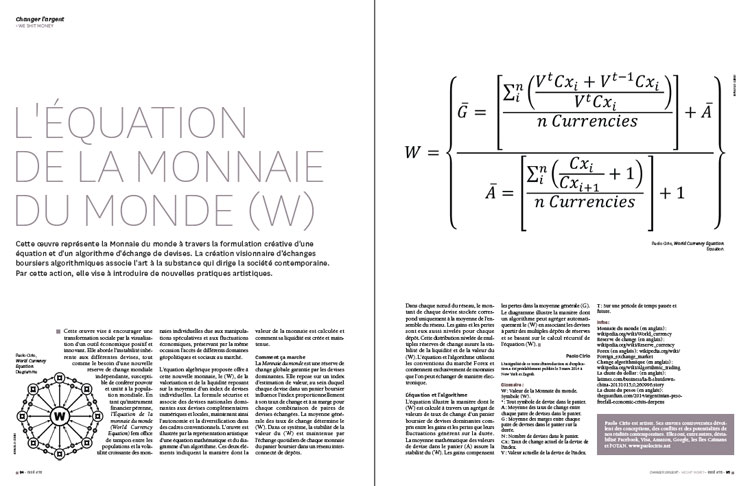

Pour expliquer l’évolution des rapports entre l’Internet et l’argent, le théoricien des médias néerlandais part de sa propre trajectoire intellectuelle. Le partage des ressources étant devenu une nécessité, explique Geert Lovink, les devises utilisées à ces fins sont à présent surveillées de près par un nombre croissant de spécialistes, d’artistes et d’activistes. Ainsi, nous nous devons d’examiner l’esthétique de l’argent post-crédit.

« Le personnel est politique ». Cet adage du mouvement féministe des années 1970 s’applique rarement à notre situation financière. L’argent est un destin privé. Que vous en ayez ou non, vous êtes perdants. Faire de l’argent (Ole Bjerg, 2014) est une compétence que seuls les jeunes loups de Wall Street possèdent en spéculant avec les économies des autres — le reste d’entre nous peine à amasser quelques pièces (1). Avec la récente stagnation des revenus de la classe moyenne, les finances quotidiennes se politisent de plus en plus. La dette est devenue une affaire publique. Depuis 2008, nous ne pouvons plus aisément déclarer : Wir haben es nicht gewusst.

Pouvons-nous enfin parler d’une conscience émergente de la « classe virtuelle » (2) ? Le partage des ressources étant devenu une nécessité, les devises utilisées à ces fins sont à présent surveillées de près par un nombre croissant de spécialistes, d’artistes et d’activistes. Comment gagner sa vie ? Qu’en est-il de l’esthétique de l’argent post-crédit. Auparavant, cependant, je souhaiterais examiner la manière dont la culture d’Internet et la financiarisation se sont unies au cours des dernières décennies et pourquoi, jusqu’ici, la Silicon Valley nous a empêchés d’utiliser des outils de redistribution des ressources.

La crise des années 1980

Au cœur du malaise économique sans fin des années 1980, je suis passé par une sorte de crise existentielle. Comme d’autres personnes de ma génération, je vivais d’allocations sociales, établissait domicile dans des squats et faisait de l’auto-stop entre Amsterdam et Berlin-Ouest, tout en étant confronté au retour de bâton néo-libéral de Reagan et Thatcher. Assistant au triste déclin des mouvements autonomes et ayant dit adieu au monde universitaire après un premier cycle, il y avait peu d’opportunités professionnelles pour nous autres post-hippies et pré-yuppies. Je me voyais trop comme un intellectuel indépendant pour m’identifier à un journaliste et en 1987, j’ai décidé d’adopter l’étiquette de « théoricien des médias », quelles qu’en soient les conséquences. J’avais récemment rejoint le mouvement des radios libres d’Amsterdam et m’intéressais à la théorie des médias suite à un diplôme en « psychologie des masses » à l’Université d’Amsterdam. Mais comment un « théoricien des médias » pouvait-il gagner sa vie?

Cinq bonnes années plus tard, ma situation professionnelle ne s’était toujours pas améliorée, mais je décidais, quoi qu’il en soit, de laisser tomber les allocations sociales pour vendre des papiers spécialisés en art des médias, donner des conférences, participer à la scène culturelle d’Amsterdam (dominée par les baby-boomers) et travailler à temps partiel à la VPRO, la compagnie de diffusion audiovisuelle néerlandaise, ce qui me rapportait à peine 700$ par mois et un chèque de la sécurité sociale. Le monde venait de plonger dans une nouvelle récession. Quoi qu’il en soit, les « nouveaux médias » ont commencé à prospérer sous des étiquettes spéculatives comme « le multimédia », « la réalité virtuelle » et le « cyberespace ».

Peu de temps après, début 1993, je me suis connecté à Internet. Avec l’aide d’amis pirates, j’ai mis en ligne mes archives de textes numériques, qui étaient déjà considérables puisque j’avais commencé à utiliser un ordinateur en 1987. C’est dans ce contexte que j’ai mené ma première discussion sur l’absence d’une « économie de l’Internet ». On m’a dit que le contenu allait être « libre ». Les utilisateurs devaient pourtant payer un fournisseur d’accès à Internet et continuer à acheter et mettre à jour leur matériel comme les ordinateurs, les écrans, les imprimantes et les modems. Pour ce qui est des logiciels, la situation est plus complexe. Dès le début, le shareware et le logiciel libre s’opposaient aux logiciels détenus par les corporations. Quant aux jeux, ils opéraient dans une autre zone floue.

Les années 1990 : le « texte » première victime

Mes amis geeks m’ont dit : si tu ne t’intéresses ni aux médias traditionnels, ni au milieu universitaire, essaie de trouver une subvention artistique, mais ne compte pas sur Internet pour t’assurer un revenu. Trouve un emploi ennuyeux pour la journée et exprime-toi comme tu le souhaites la nuit. Mets le feu au cyberespace. C’est la vocation de l’écriture et de toutes les formes d’art. Deviens un entrepreneur et démarre ta propre entreprise, apprends un peu de code et rejoins nos rangs. En 1993, on pouvait gagner beaucoup d’argent en faisant des sites Internet, mais là encore, il n’y avait pas de contenu et ça avait tout l’air d’une opportunité éphémère montée en épingle. L’écriture, qu’il s’agisse de journalisme, de fiction, de poésie ou de critique, allait devoir être financée par des fonds culturels ou des éditeurs traditionnels et se dé-professionnaliser ou se « démocratiser », pour employer des termes plus respectueux. Internet était sur le point de bouleverser tous les secteurs d’activité et le « texte » a été sa première victime — comme un Napster avant la lettre (3).

Le début des années 1990 est une période cruciale dans la saga du « dotcom ». Son esprit libertaire a été très bien décrit par Richard Barbrook et Andy Cameron dans leur article de référence The Californian Ideology (l’idéologie californienne), paru en 1995 (4), mais ce texte fait l’impasse sur quelques aspects essentiels comme l’économie du « free » et le rôle du capital-risque et de l’introduction en bourse dans un business plan. Les start-ups Internet ont toutes suivi la même stratégie : attirer en premier lieu une masse critique d’utilisateurs sur un court laps de temps. La part de marché importait davantage qu’un flux de revenus durables. Dans ce modèle cynique, il été entendu que la plupart des start-ups échoueraient et que leurs pertes seraient compensées par une ou deux réussites exemplaires d’entreprises revendues tôt ou placées sur le marché boursier.

Il m’a fallu des années pour déchiffrer Wired (vendu et « mis à l’écart » en 1998), Red Herring et Fast Company, pour arriver à comprendre vraiment ce que signifiaient les principes économiques de l’engouement de la bulle Internet. Les livres et la littérature critique sur le sujet étaient quasi-inexistants et avant même que nous ayons eu le temps de nous retourner, le marché s’était effondré. À l’époque, une multitude d’activistes opérait dans les mouvements opposés à la mondialisation et centrés sur le FMI et l’Amérique latine ; des combats d’une autre époque. Cyberselfish de Pauline Borsook, parue en 2000 (5), est une étude de référence (et qui vaut encore la peine d’être lue) sur la façon dont Internet a ruiné San Francisco.

On a ensuite pu lire des histoires drôles quotidiennes d’ascension et de chute de dotcoms sur le site Fucked Company. Dans ce brouillard, notre seule référence universitaire était Saskia Sassen. Elle avait établi un lien entre la finance mondiale et les réseaux informatiques. Son image macro complexe ainsi que La société en réseau, une analyse sociologique de Manuel Castells, procuraient des vues d’ensemble cohérentes. Cependant, personne n’abordait directement la fièvre de la culture dotcom suite à l’introduction en bourse de Netscape, en 1995. De 1997 à 2000, des milliards de dollars issus des fonds de pension, des fonds communs de placement, etc. se sont déversés dans les entreprises d’Internet.

Une partie seulement de ces investissements, comme pets.com et boo.com, a fini façon système de Ponzi, comme entreprises fictives de commerce électronique. La majeure partie des investissements institutionnels a disparu dans l’infrastructure de la fibre optique. Aucun n’a généré de revenus ; tout reposait sur les futurs programmes d’hyper croissance, alimentés par des capitaux extérieurs. Des dizaines de milliers de designers, de musiciens, d’ingénieurs et de chercheurs en sciences sociales se sont rapidement formés pour devenir des codeurs HTML, des agents de relations publiques et de communication ou des consultants informatiques, tout cela pour se retrouver à nouveau au chômage quelques années plus tard, quand la bulle a éclaté.

Un moyen de compenser les vagues impitoyables de la privatisation et de folie boursière était de désigner l’Internet comme une infrastructure publique. L’Internet, avec son passé militaire et universitaire, devrait garantir « l’accès pour tous ». Nous voulons de la bande passante était le slogan de notre semaine de campagne à la Documenta X, celle de Catherine David, dans le cadre du projet Hybrid Workspace (espace de travail hybride). Le même groupe, coordonné par Waag Society Amsterdam (où je travaillais alors comme stagiaire à temps partiel) avait mené une campagne similaire, Free for What? (libre pour quoi ?), devant le musée Kiasma à Helsinki, fin 1999.

Les retards de perception m’inquiétaient tout autant dans les « folles » années 1990 qu’elles m’inquiètent aujourd’hui. Qui profite du fait que nous ne comprenions pas le modèle économique de Facebook ? Quels sont les facteurs qui nous font passer d’héroïques sujets à consommateurs grincheux se contentant de cliquer ? Malgré nos efforts individuels et collectifs dans les réseaux et les groupes de recherche, pourquoi parvenons-nous seulement à comprendre la dynamique du capitalisme contemporain a posteriori ? Est-ce la vraie raison qui fait que nous manquons d’avant-gardes ?

À présent, nous ne pouvons que lutter contre les causes de la dernière récession. Des années plus tard, rien n’a changé et nous devons faire face aux retombées de la crise de 2007-2008 ; la compréhension des dérives fondamentales et du trading haute fréquence commence à se généraliser (grâce à Scott Patterson et au professeur Michael Lewis), tandis que le chômage provoqué par la crise de l’euro reste à des niveaux incroyablement élevés, que la stagnation devient permanente et que les coupes budgétaires qui ravagent les soins de santé, la culture et l’économie dans son ensemble sont maintenues, en attendant le prochain krach.

2000 : éclatement de la bulle

Depuis le lancement d’initiatives telles que la liste de diffusion nettime (en 1995), des efforts collectifs ont été menés pour développer une « économie politique d’Internet », puisant dans les perspectives culturelles, politiques et économiques au sein et en dehors du milieu universitaire. En février 2000, juste après la victoire sur le bogue du millénaire et l’annonce de la fusion entre AOL et Time Warner, la bulle a éclaté. L’événement de tulipomania.com (Amsterdam/Francfort, juin 2000), qui s’est tenu juste après l’effondrement du Nasdaq (mi-avril 2000) était une tentative sérieuse d’analyser la « nouvelle économie » et de rassembler les voix critiques des deux côtés de l’Atlantique. L’histoire des premières fièvres du marché boursier au début du XVIIème siècle, la bulle des mers du Sud et la crise de 1929 sont bien connues. Cela vient pourtant de se reproduire et de causer une vaste destruction sous nos yeux et dans notre propre secteur.

2000-2010 : ceci n’est pas une économie

Des projets comme tulipomania.com nous ont appris à observer l’image d’ensemble de la finance mondiale : Wall Street, les fonds (spéculatifs) souverains et le trading à grande vitesse. Pourquoi était-il impossible d’imaginer des sources de revenus durables pour des travailleurs non-techniciens si directement impliqués ? Pourquoi les nouveaux médias ont-ils exclu les artistes et les producteurs de contenu pour ne rétribuer qu’une poignée d’entrepreneurs et de techniciens ? À l’exception, peut-être, de quelques années fastes, rien n’a vraiment changé depuis plus d’une décennie. Ceci n’est pas une économie. En fait, peu de temps après l’explosion des « dotbombs », des armées de webdesigners et de chefs de projet Internet ont perdu leur emploi et sont retournées dans leurs villes d’origine pour exercer leurs anciens métiers. En fait, la pauvreté du « précariat » n’allait que s’aggraver.

En attendant, je devais me réorienter vers le monde universitaire, après avoir œuvré comme théoricien indépendant deux décennies durant, et passer un doctorat à Melbourne sur la base de mon travail sur la culture critique d’Internet. Ce dont les critiques des nouveaux médias, comme moi, avaient fait l’expérience dans les années 1990 se propagea bientôt aux professions voisines comme le théâtre, l’édition et la critique de film, le journalisme d’investigation, la photo et la radio indépendante, tous rejoignant la « classe créative » paupérisée : cool, mais pauvre. Avec le retrait des subventions de l’État, les emplois rémunérés restants se sont réorientés vers la publicité et les relations publiques.

De retour à Amsterdam, après avoir trouvé un emploi dans la recherche, j’ai pu lancer l’Institute of network cultures (l’Institut des cultures de réseau), en 2004 — un choix de carrière que beaucoup de mes collègues artistes et critiques ont été contraints de faire. Le premier événement d’envergure organisé en janvier 2005 par mon unité de recherche — qui venait de voir le jour à l’école Hogeschool van Amsterdam (HvA) — s’appelait « Decade of Webdesign » (une décennie de webdesign). Cet événement explorait les aspects économiques mouvants de cette jeune profession. Vint ensuite « MyCreativity » (ma créativité, en novembre 2006), un débat sur la misère des politiques des « industries créatives » venues du Royaume-Uni et d’Australie qui était en train d’atteindre l’Europe.

Avec l’essor des blogs et de la « culture des templates » (les thèmes graphiques) au lendemain de l’éclatement de la bulle Internet, il n’était plus nécessaire de construire un site web de A à Z. Les prix du design de sites web se sont effondrés. Les geeks qui ont inventé les logiciels de blog ont, encore une fois, omis d’intégrer un plan monétaire à leurs systèmes et bientôt les praticiens amateurs de la « culture participative » sont devenus la proie de la même vieille logique de la « culture libre », cette fois-ci menée par des visionnaires comme Henry Jenkins, qui était opposé à la professionnalisation de l’écriture sur Internet et qui a salué le caractère démocratique du « Web 2.0 » alors que celui-ci a si aisément été exploité par des intermédiaires émergents comme Google, Amazon, Apple et e-Bay.

Une poignée de blogueurs ont finalement réussi à vivre de la syndication de contenus associée à des bannières de publicité et des micro-revenus issus du nombre de clics vers Amazon, Google AdSense et AdWords. Au final, un nombre encore plus restreint de blogueurs a été embauché par les anciennes industries des médias, dont le Huffington Post, qui reste l’un des cas les plus intéressants : ses contributeurs blogueurs ont traîné sa fondatrice en justice, car elle avait encaissé des centaines de millions de dollars grâce à la vente de son métablog à AOL, refusant de partager les bénéfices avec les coproducteurs de contenus qui avaient contribué à forger sa réputation.

La période qui suivit, dans laquelle le « Web 2.0 » s’est consolidé en « réseaux sociaux », s’est caractérisé par la victoire de la logique du « meilleur l’emporte » des start-ups financées par le capital-risque. L’économie d’Internet ne s’est pas révélée un « marché libre », mais un lieu de reproduction des monopoles, les cartels libertaires régulant le consensus de la Silicon Valley. L’immobilier et les services financiers qui ont mené au krach de 2007-2008 n’ont pas affecté l’économie Internet. La croissance rapide a continué sur sa lancée, cette fois alimentée par de nouveaux utilisateurs en Asie, en Afrique et la montée des téléphones et tablettes tactiles.

L’économie d’Internet, qui reposait initialement sur l’informatique et les industries des médias, a commencé à s’immiscer dans d’autres secteurs économiques, du commerce de détail et des services aux soins de santé jusqu’à la logistique et l’agriculture. Le processus de socialisation, parfaitement défini en allemand par le terme Vergesellschaftlichung, a transformé Internet en une machine de traitement général, basée sur des protocoles largement inconnus (gardés par des organismes industriels dominés par les États-Unis) qui reproduisent l’idéologie du libre. Aucun individu, aucune profession, pas même la plus traditionnelle, ne peuvent échapper à son influence, essentiellement du fait de la miniaturisation et de la quasi-invisibilité des technologies de l’information (un autre obstacle à l’amélioration de la visibilité et des débats autour des aspects monétaires des flux de données).

En réponse à ce développement « totalisant » (de type orwellien ou hégélien), nous avons assisté à l’essor de la « critique d’Internet » dominée par des auteurs américains (l’accomplissement d’un vieux projet de nettime datant de 1995) et à une prise de conscience croissante des aspects liés à Internet dans les débats généraux (de la baisse de la faculté d’attention à ce qu’on a appelé le printemps arabe, en passant par l’utopie technologique de Morozov). Cette critique englobe les stratégies « parasites » de protection de la vie privée sur Facebook, Twitter ou Google. En réaction à cela, le public est devenu de plus en plus conscient que si vous ne payez pas, vous êtes le produit. Cependant, cette connaissance cynique, répandue parmi la masse des internautes, n’a pas conduit à des pratiques alternatives. Du moins, jusqu’à ce que le bitcoin et d’autres cyber-monnaies entrent en jeu…

Au début des années 1990, j’avais imaginé des lecteurs connectés à Internet qui auraient pu lire en ligne ou télécharger mes essais pour une somme modique, à l’aide d’un système intégré de micro-paiement en P2P adapté à la nature distribuée du réseau informatique. Si les données pouvaient circuler de manière décentralisée, alors pourquoi ne pas attribuer de micro-paiements numériques à celles-ci ? Une variante de la méthode de paiement direct aurait pu être un modèle d’abonnement ou une carte de micro-paiement.

Un groupe de pirates informatiques et de crypto-experts basés à Amsterdam ont travaillé sur cette même idée. J’ai également assisté à des conférences de l’Américain David Chaum, fondateur de Digi-Cash, qui était à l’époque basé à UvA Computer Science (CWI) à l’est d’Amsterdam, l’un des tout premiers centres névralgiques d’Internet en Europe. En 1993, j’ai réalisé une émission de radio d’une heure avec Chaum, dans laquelle il expliquait sa lutte contre les sociétés de cartes de crédit et les banques aux États-Unis, les brevets y afférant et l’importance de garantir l’anonymat et de crypter les données pour les futurs systèmes de paiement en ligne.

2013 : le MoneyLab et l’ère de l’expérimentation monétaire

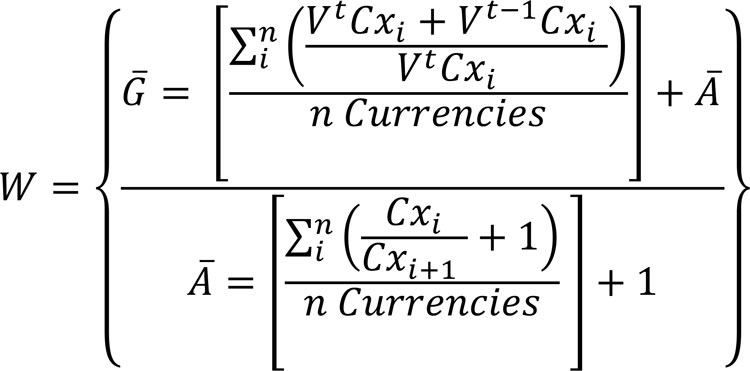

C’est précisément toutes ces idées qui ont commencé à réapparaître quand le bitcoin a émergé au lendemain de la crise financière mondiale, début 2009, bien qu’il ne s’agisse pas ici de parler du bitcoin. En 2013, l’Institute of Network Cultures a initié un réseau de recherche appelé MoneyLab (5). L’idée était d’instaurer des dialogues pluridisciplinaires entre activistes, artistes, chercheurs, geeks et designers, de créer des modèles P2P de revenus Internet pour les arts qui déjouent l’exploitation et œuvrent à une (re)distribution plus égalitaire de la richesse créée en ligne. Un système qui permet à ceux qui accomplissent le vrai travail de générer un revenu décent et que ce dernier ne soit plus concentré dans les poches des fondateurs et des participants du début.

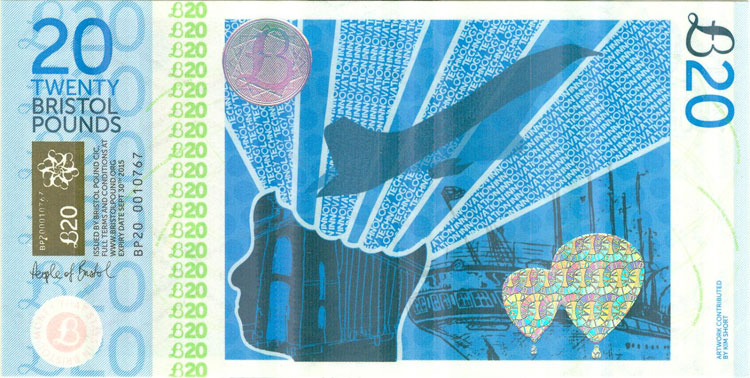

Une chose est claire : le moment est venu d’arrêter de se plaindre de sa précarité. Nous sommes maintenant à l’ère de l’expérimentation monétaire. Le principe fondateur du MoneyLab, ce numéro de MCD et maintes autres initiatives se penchent sur la multiplicité des modèles complémentaires de revenus qui ne sont pas tenus de fonctionner comme des alternatives soudaines aux systèmes de paiement hégémoniques.

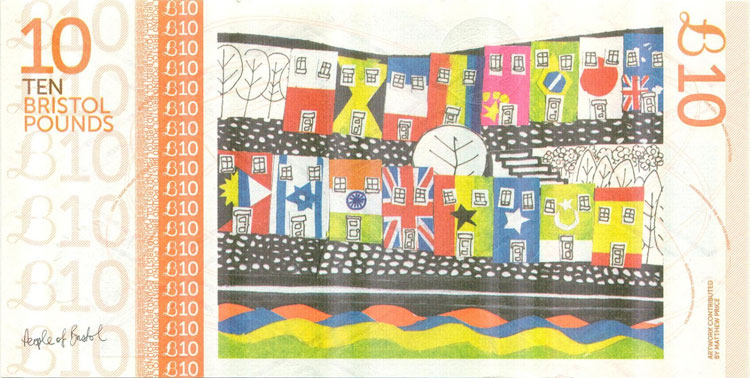

Si nous commençons par des systèmes d’échanges locaux, nous pourrons ensuite passer aux possibilités et aux écueils du financement participatif (avant que l’œuvre ne soit produite) puis au bitcoin et autres crypto-devises (des systèmes de paiement de l’œuvre produite) jusqu’aux paiements en direct en monnaies spécialement conçues pour les jeux en ligne. S’il vous plaît, participez aux débats concernant leurs architectures et ne laissez pas les geeks tous seuls ! Lançons des collectifs, des coopératives et autres formes d’organisation autonomes pour lutter contre le modèle néo-libéral de l' »entrepreneur ».

L’éventail de solutions alternatives ne peut se déployer que dans un contexte plus large luttant pour une redistribution globale des ressources. « Résister à la vie virtuelle » ne suffit pas. L’objectif devrait être de dissocier la Silicon Valley de la logique capitaliste. Une première étape pourrait être l’interdiction du capital risque et son obsession fatale d' »hyper croissance ». Jusqu’à présent, les Google de ce monde n’ont fait qu’enrichir les riches. La prochaine étape, après les manifestations encourageantes à San Francisco contre les bus urbains privés de Google, est Occupy Mountain View. Rendez le cyberespace aux 99%.

Geert Lovink

publié dans MCD #76, « Changer l’argent », déc. 2014 / fév. 2015

(1) Making Money, The Philosophy of Crisis Capitalism, Ole Bjerg, Verso, London, 2014.

(2) Cf. le texte de référence d’Arthur Kroker et Michael Weinstein, Data Trash, Theory of the Virtual Class (New York, St. Martins Press, 1994) qui a souffert, comme beaucoup d’études de la période, d’une surestimation spéculative d’une « politique du corps » liée à la « réalité virtuelle » et de la négligence relative des capacités réseaux de l’Internet et des téléphones portables parce que l’Internet n’entrait pas dans les catégories de la théorie française de l’époque.

(3) NdT : en français dans le texte.

(4) Cyberselfish: A Critical Romp through the the World of High-tech, Paulina Borsook, Little, Brown & Company, 2000.

(5) Cf www.imaginaryfutures.net/2007/04/17/the-californian-ideology-2/

(6) Le lecteur MoneyLab dont la sortie est prévue en mars 2015 peut être téléchargé ici : www.networkcultures.org/moneylab.

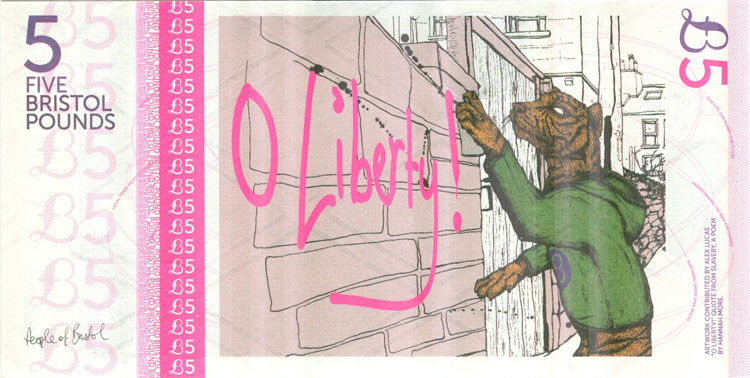

J’utilise le Dogecoin parce que le chien m’attire sur le plan affectif. Contrairement aux fossiles tels que la reine à l’air figé sur les billets de livre sterling, ce Shiba Inu est à la fois transcendant et abordable, autosuffisant, mais câlin. Il me regarde dans les yeux avec son regard en biais, comme s’il venait de remarquer ma présence et se demandait si je préfère jouer ou être laissé tranquille. Ce n’est pas un chien agressif ni, d’ailleurs, un chien surexcité qui tenterait à tout prix de me lécher. Son âme est autonome et atypique et il serait quasiment impossible d’imaginer que ce chien puisse être un connard.

J’utilise le Dogecoin parce que le chien m’attire sur le plan affectif. Contrairement aux fossiles tels que la reine à l’air figé sur les billets de livre sterling, ce Shiba Inu est à la fois transcendant et abordable, autosuffisant, mais câlin. Il me regarde dans les yeux avec son regard en biais, comme s’il venait de remarquer ma présence et se demandait si je préfère jouer ou être laissé tranquille. Ce n’est pas un chien agressif ni, d’ailleurs, un chien surexcité qui tenterait à tout prix de me lécher. Son âme est autonome et atypique et il serait quasiment impossible d’imaginer que ce chien puisse être un connard.