Interview du Professeur Joachim Sauter

Joachim Sauter est un artiste des médias et designer allemand. Dès le début de sa carrière, il se focalise sur les technologies numériques et expérimente la manière dont elles peuvent être utilisées pour exprimer du contenu, une forme ou une narration. En 1988, nourri par cette passion, il fonde ART+COM avec d’autres artistes, designers, scientifiques et technologues de l’Université des Arts de Berlin et les hackers du Chaos Computer Club.

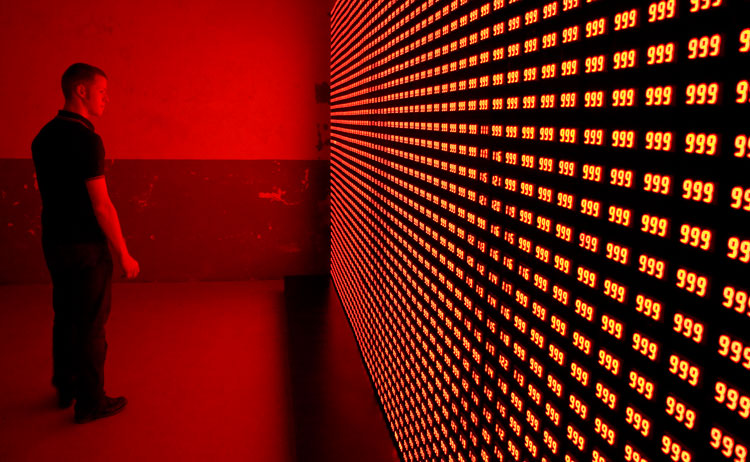

ART+COM, River Is…, Yeongsan, Corée du Sud, 2012. Photo: © ART+COM

ART+COM été fondé comme une organisation à but non lucratif pour explorer de nouveaux médias potentiels appliqués aux domaines de l’art, du design, de la science et de la technologie. Allant d’installations artistiques à des projets de design axés sur les innovations technologiques et des inventions, les travaux d’ART+COM se déclinent sur différents types de supports (objets et installations auto-actifs, réactifs et interactifs, environnements et architectures ayant recours aux médias). En 1991, Joachim Sauter est nommé professeur d’Art et de Design des Nouveaux Médias à l’Universität der Künste de Berlin, UdK (Université des Arts de Berlin) et depuis 2001 il est professeur associé à UCLA, à Los Angeles.

Marco Mancuso: ART+COM est un groupe interdisciplinaire de professionnels venus des arts des médias, du design, de la science et des milieux du hacking, ayant pour objectif d’explorer les possibilités des technologies numériques appliquées à la création, l’expression, la communication et la recherche contemporaine. Une telle attitude est assez claire et cohérente pour l’ensemble vos projets : l’esthétique n’est pas un simple outil voué à la satisfaction visuelle, mais c’est un principe menant à une œuvre intégrée à la fois comme un élément de design et comme un territoire de recherche technologique. Alors, comment une nouvelle commande née à ART+COM, dans une telle structure fluide, une telle attitude hybride face à la création, est elle attrayante (et offre-t-elle un quelconque potentiel) pour les industries qui recherchent et investissent dans la technologie, l’informatique et la science ?

Joachim Sauter: Il est vrai qu’ART+COM est « hybride » et interdisciplinaire en ce que tous nos projets sont développés par de petites équipes qui comprennent des designers, des ingénieurs et des programmeurs. Dans le contexte de cette étroite collaboration, la pensée créative peut dépasser les limites d’une discipline donnée. Ce type de créativité libre est prisé par nos partenaires dans les milieux de la recherche, de l’industrie et de l’université. On est loin des travaux classiques de recherche et de design appliqués à la technologie. Au fond, c’est assez simple : les entreprises et instituts de recherche qui nous approchent pour collaborer sur un projet de recherche le font parce qu’ils sont incapables de le mener tous seuls. Ils ont besoin d’une intervention extérieure pour repousser leurs propres limites et développer leur imagination. Le luminaire Manta Rhei en est un bon exemple.

ART+COM et Selux, Manta Rhei, 2012. Photo: Nils Krüger / © ART+COM

MM: Ce projet Manta Rhei date de 2012 et résulte d’une collaboration entre le studio ART+COM et l’entreprise Selux, qui fabrique des luminaires utilisant la technologie OLED. Je serais curieux de savoir comment un projet collaboratif entre un studio et un partenaire technologique peut voir le jour sans intermédiaire. Vous ont-ils contactés directement ou vice-versa ? Et comment la demande initiale et le projet ont-ils évolué ?

JS: Dans ce cas particulier, cette entreprise avait tout juste commencé à utiliser les OLED et était la recherche d’un nouveau type de luminaire qui puisse mettre en valeur les qualités de cette technologie d’éclairage innovant. L’objectif de Selux était de développer un luminaire hors du commun — un prototype susceptible de démontrer le potentiel de la technologie OLED pour la décoration intérieure et capable de susciter l’attention des médias. Le luminaire cinétique Manta Rhei a atteint cet objectif lors de sa présentation au salon Light + Building de Francfort, en avril 2012.

MM: Sur le plan technique, comment avez-vous travaillé avec leurs technologies et en quoi, selon vous, votre travail leur a été utile en termes de Recherche et Développement au regard de cette technologie spécifique ? En quoi la création de Manta Rhei a-t-elle résulté d’une collaboration cohérente entre votre studio et leur département technique ?

JS: Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Selux, mais sur des « blocs de travail » distincts: ART+COM a dessiné le dispositif, y compris son comportement et sa mécatronique, tandis que Selux s’est chargé du contrôle de la lumière. Nous avons ensuite intégré le tout au logiciel. Les membres d’ART+COM ont de grandes compétences technologiques, ainsi nous sommes capables de parler le même langage que les ingénieurs de SELUX et le processus s’est avéré fluide et bénéfique pour les deux parties en matière de transfert des connaissances.

ART+COM et Selux, Manta Rhei, 2012. Photo: Nils Krüger / © ART+COM

MM: Au cours des 25 dernières années, vous avez participé à de nombreux projets différents, allant de projets indépendants à des commandes plus institutionnelles (de la part d’entreprises ?), du privé au public, de l’art à la communication. Comment le processus de recherche et de création change-t-il en fonction de la relation avec un investisseur privé ? Comment l’artiste/le designer peut-il rester libre d’exprimer son travail, sa créativité et son message ? Comment la recherche peut-elle rester en phase avec l’idée de départ sans interférence de la part de l’investisseur ?

JS: Le terme « interférence » suggère déjà dans une mauvaise direction. Chez ART+COM nous sommes partisans du débat et de la culture de la controverse constructive. Dans tous les domaines, qu’il s’agisse d’art, de recherche ou de communication, nous nous efforçons d’instaurer un dialogue avec les personnes avec et pour lesquelles nous travaillons. Les projets qui émergent de ces conversations résultent d’un processus d’inspiration qui porte clairement notre signature et notre esprit. Ceci étant, les conversations ont évolué au cours des 25 dernières années, car la technologie fait à présent partie intégrante du travail de design. Cette évolution a non seulement simplifié la communication au sein de l’équipe ART+COM, mais aussi avec nos partenaires de recherche en matière de technologie.

MM:Avec Selux, vous envisagez de développer toute une gamme de luminaires cinétiques reprenant le concept de ce design. Pourriez-vous nous donner davantage de précisions à ce sujet ? Là encore, quelle est la différence entre répondre à la commande d’un investisseur industriel et travailler avec lui, c’est-à-dire développer des projets et des recherches ensemble ? Concrètement, qu’est-ce qu’ART + COM apporte à Selux et vice-versa ?

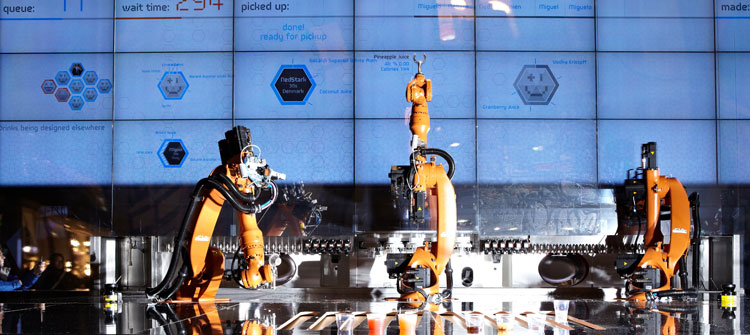

JS: En effet, nous prévoyons de développer plusieurs luminaires cinétiques dont le design s’inspire de modèles de comportement animaux, ou plus généralement des modèles de mouvement dans la nature. Le luminaire actuel s’est évidemment inspiré d’une raie manta. D’autres ébauches rappellent les mouvements orchestrés d’un vol d’oiseaux, ou associent la forme d’un serpent à la lueur des lucioles. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, s’agissant de partenaires de recherche, nous collaborons sur le plan technologique, alors que pour nos clients nous collaborons sur des aspects qui ne sont pas du ressort de la technologie. Par exemple, pour les musées, nous travaillons d’ordinaire en étroite collaboration avec les scientifiques du musée qui nous fournissent le contenu des installations. Ils sont experts dans leur discipline tout comme nous le sommes dans la nôtre, ce qui permet aux deux parties de travailler sur un pied d’égalité.

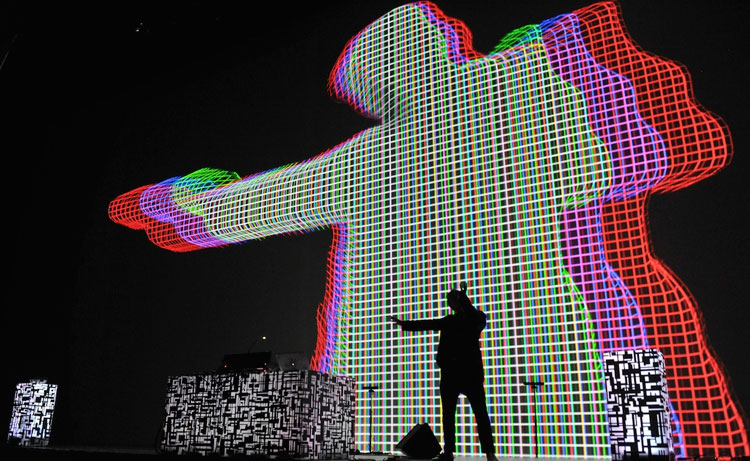

ART+COM, Mobility, World Expo Shangai, 2010. Mobility fait partie d’une exposition permanente à l’Ars Electronic Center à Linz, en Autriche. Photo: © ART+COM

MM: Quelles technologies et/ou recherches pourraient s’avérer fonctionnelles pour un nouveau genre d’expression créative dans les domaines de l’art des médias, du design et de la science ?

JS: Je dirais qu’actuellement les deux domaines qui nous intéressent le plus sont la robotique et l’optique informatique. Nous avons une connaissance pratique de la mécatronique, puisque toutes nos installations cinétiques nécessitent le mouvement précis et chorégraphié d’objets physiques dans l’espace. La robotique va encore plus loin et engendre davantage de complexité, tant au niveau matériel que logiciel. En raison de cette complexité, la robotique n’a pas encore été entièrement explorée comme moyen d’expression et de communication. Notre intérêt dans l’optique découle aussi de nos premières explorations de cette science à travers des œuvres comme River is… basée sur les caustiques, la façon dont la lumière se réfracte sur l’eau, ou Mobility où l’on fait référence à un moyen presque oublié de communication à longue distance qui utilise des miroirs et la lumière du soleil. Grâce à l’association du design informatique et des phénomènes optiques, les surfaces et les objets peuvent être transformés en outils de narration qui racontent des histoires ou transmettent des messages.

MM: En tant que professeur et pédagogue, pensez-vous que les nouvelles chaines de production culturelles (investisseur — agence — milieu universitaire — professionnel — artiste) sont en train de changer la manière dont les œuvres technologiques et scientifiques sont produites, si on les compare aux chaines traditionnelles (institution — financement — milieu universitaire — artiste) ? Comment les institutions peuvent-elles travailler dans ce nouveau système culturel ? Comment les commissaires d’exposition et les producteurs peuvent-ils superviser la production et la diffusion de projets artistiques si l’on prend également en compte la possibilité d’utiliser de nouveaux espaces publics comme les nouveaux aéroports, les immeubles commerciaux, les places publiques, etc. ?

JS: Le fait que les entreprises passent aujourd’hui commande pour des œuvres d’art élargit certainement l’éventail de l’art contemporain. Les musées et les collectionneurs suivent à la lettre le canon des beaux-arts tel qu’il est dicté par la critique et le marché habituel. Nos installations artistiques se développent cependant dans l’interstice entre l’art et le design et ne peuvent être aisément associées à une seule de ces pratiques. En vérité, cela ne semble pas poser de problème à nos clients. Ainsi, alors que le secteur privé fait preuve d’une grande ouverture au sujet de l’art basé sur la technologie, les institutions artistiques hésitent encore à cautionner ce genre de travail. Dans ce contexte, les commissaires engagés jouent un rôle important. Leur crédibilité en tant que spécialistes de l’art et leur voix sont pris en compte dans les commandes publiques et permettront, à la longue, de venir à bout des catégories obsolètes.

ART+COM, River Is…, Yeongsan, Corée du Sud, 2012. Photo: © ART+COM

MM: En conclusion, j’aimerais avoir votre avis sur la manière dont la scène internationale des évènements liés aux médias est en train d’évoluer. Se démarquant du format classique de grandes manifestations comme Ars Electronica ou transmediale, une nouvelle typologie de rencontres autour des arts des médias est en train d’émerger, au sein de laquelle les supports numériques sont également considérés comme des instruments permettant à des professionnels d’effectuer un travail commercial (à la frontière) entre l’art, le design, la communication et la créativité. Je veux parler d’évènements comme Offf ou Future Everything ou encore, plus récemment, Resonate qui ne sont pas si éloignés que ça d’évènements purement marketing comme les Ted Conferences, Momo Amsterdam, Seed Design entre autres …

JS: Cela fait maintenant un bon moment qu’Ars Electronica et transmediale existent, et ces manifestations ont été cruciales pour le développement de la pratique artistique liée aux nouveaux médias. Cependant, il est naturel qu’une différentiation naisse du progrès et de la prolifération technologique. Ces nouveaux festivals et conférences visent des nouveaux publics très ciblés, comme la scène du design par ordinateur, et traitent d’aspects précis des nouveaux médias. La raison de leur immense succès est qu’il y a toujours, de toute évidence, un grand engouement pour l’échange personnel, qui ne passe pas par un clavier ou un écran, mais aussi parce que de telles occasions donnent aux participants le sentiment gratifiant d’appartenir à une communauté à part.

interview par Marco Mancuso (DigiCult)

publié dans MCD #74, « Art / Industrie », juin / août 2014

> Édito

> Édito