Pour répondre à la question « qu’est-ce que l’archéologie des média » nous devons quelque peu l’adapter et penser en termes pluriels. L’archéologie des média est un domaine aux origines et contextes multiples : il serait difficile de la réduire à un seul format.

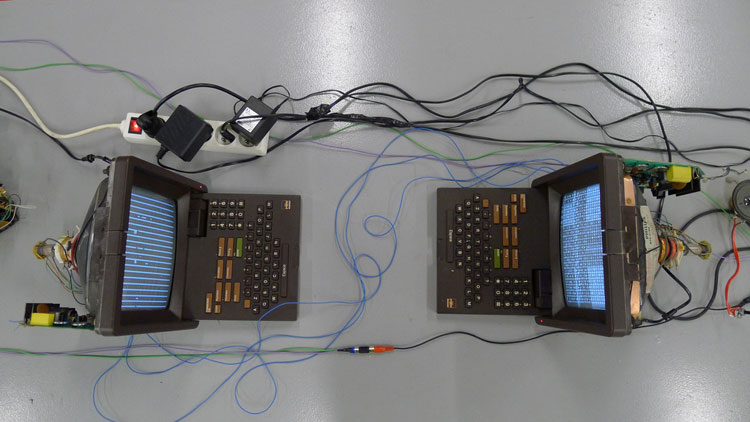

Paul Demarinis, Installation, Rome to Tripoli (2006). Photo: D.R.

La plupart du temps l’archéologie des média est perçue comme une recherche historique qui s’intéresse aux narrations alternatives, aux idées et aux technologies oubliées ainsi qu’aux corollaires et autres bizarreries de l’histoire des média (1). En tant que telle, elle s’est déployée en un riche corpus de travaux historiques et théoriques portant sur la culture pré-cinématographique et les inventions audiovisuelles alternatives qui interpellent notre compréhension de la culture des média dominants. Elle pose des questions à la fois empiriques et spéculatives recourant au « et si ? », ce qui suppose d’envisager non seulement le développement technologique réel, mais aussi l’imaginaire des média : la manière dont les technologies des média, de la médiation et de la communication sont constamment intégrées à un vaste imaginaire culturel. En effet, l’archéologie des média porte sur la matérialité de la culture contemporaine définie par la science et la technologie sans que ses méthodes négligent pour autant l’imaginaire.

Aucun médium ne meurt jamais vraiment

L’archéologie des média découle notamment des travaux de Michel Foucault sur l’archéologie du pouvoir et de la connaissance, des excavations anciennes de Walter Benjamin dans les ruines de la modernité, de la nouvelle histoire du cinéma et du nouvel historicisme des années 1980 ainsi que, dès les années 1960, de l’idée émise par Marshall McLuhan que nous abordons l’avenir à travers un rétroviseur : avançant dans le futur technologique tout en regardant en arrière avec une version déformée des mythes du progrès promus par l’industrie de la technologie, dont la Silicon Valley. Elle englobe également les différentes études qui depuis les années 1990 ont cherché à comprendre les cultures numériques et des logiciels à travers le prisme du passé, les couches de l' »inconscient » de la culture des média techniques qui revient sans cesse nous hanter. En termes de culture populaire, nous pourrions parler de l’aspect hantologique (au lieu d’ontologique) dans la culture audiovisuelle, si bien défini par Mark Fisher (2) et, naturellement, d’un élément issu de l’influence de Derrida. Le propos de Fisher renvoie aux étranges disjonctions temporelles qui amalgament constamment une pulsion apparemment nostalgique à la persistance des choses disparues (mais toujours présentes de manière virtuelle) et ce qui est sur-le-point-de-se-produire. Cela fait déjà plusieurs années que dans les contextes technologiques, l’archéologie des média défriche un terrain similaire, par intérêt pour cette disjonction temporelle constante qui fait bouger, amalgame et brouille les catégories bien trop simplistes du nouveau et de l’ancien.

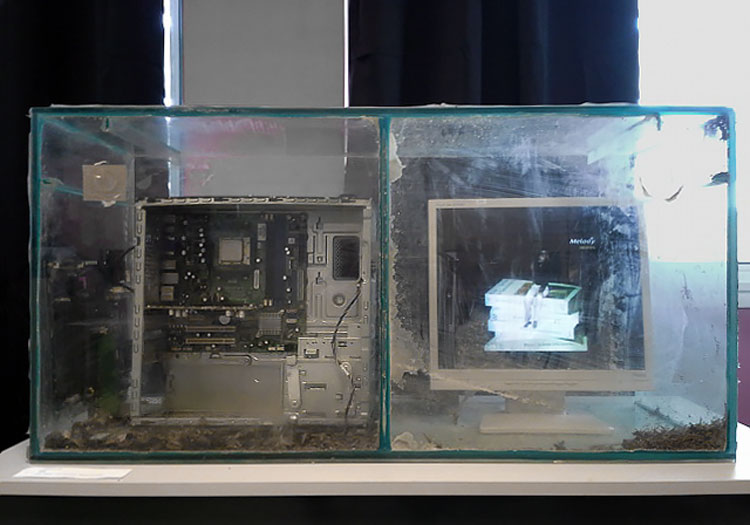

Nous vivons dans un contexte culturel qui s’enthousiasme pour le vieillot et le rétro. Du style des années 1980 remanié aux clubs d’écoute de vinyles en passant par les cassettes, les zines et autres discussions esthétiques sur des sujets tels que « le post-digital » tout cela signale que la résurgence de l’analogique est caractéristique de la culture contemporaine. En outre, l’archéologie des média fait écho au concept des « média morts » (dead media) forgé et développé par Bruce Sterling depuis la fin des années 1990 selon une cartographie paléontologique des fossiles des média culturels à laquelle s’ajoute une touche de « média mort-vivant », de « média zombies ». Cela permet d’arriver à la conclusion que les média ne meurent pas purement et simplement. Ils peuvent tomber en désuétude, être mis à l’écart et considéré comme obsolète — comme la disquette en tant que support de sauvegarde ou encore le théâtrophone en tant que système de communication —, mais ils ne disparaissent pas complètement. Par exemple, les montagnes de déchets électroniques agissent comme autant de rappels de la culture électronique, mais esquissent aussi des possibilités de réutilisation et de transformation des vieilles technologies des média à des fins artistiques (3).

Une anti-discipline

L’archéologie des média se positionne comme une discipline critique dans le champ de la production culturelle, mais il s’agit également d’une anti-discipline en ce qu’elle ne s’instaure pas dans un contexte spécifique : elle se meut et oscille entre les études sur le cinéma, les arts médiatiques, l’histoire culturelle de la technologie et la critique esthétique de la culture d’une manière qui en fait un outil dynamique pour comprendre les complexités du « nouveau » et de l’ »ancien ». En effet, on pourrait soutenir que l’archéologie des média nous permet de comprendre que nous ne vivons pas dans une culture des « nouveaux » médias, mais que des solutions resurgissent du passé et sont réinventées au cœur d’une culture aux temporalités multiples où l’obsolescence est en passe de devenir un facteur clé des technologies que nous utilisons — ou que nous avons cessé d’utiliser. De plus en plus, le vieux et l’usé forment le point de départ de nos réflexions sur la technologie et la culture à l’ère des média technique, mais aussi d’autres formes de réflexions comme, par exemple, ce qui touche aux imaginaires culturels tels que l’Afrofuturisme qui utilise l’idée de média imaginaires comme média de délivrance (4).

L’archéologie des média s’est développée grâce à de nombreux théoriciens, dont Erkki Huhtamo, Siegfried Zielinski, Wolfgang Ernst, Thomas Elsaesser et bien d’autres qui ne revendiquent pas forcément cette terminologie, mais dont la recherche a eu un impact significatif dans ce domaine. Ces chercheurs des média incluent par exemple Anne Friedberg, Lisa Gitelman et même Carolyn Marvin (5) qui, à travers sa recherche historique visionnaire sur la communication électrique, rappelle que les technologies anciennes ont elles aussi un jour été nouvelles. Ce renversement de la temporalité habituelle de la culture des média — traditionnellement obsédée par la nouveau avec une focalisation constante sur l’émergent — est devenu une caractéristique de l’archéologie des média. Wanda Strauven (6), théoricienne du cinéma basée à Amsterdam, a démontré que l’archéologie des média avait permis une critique de la temporalité en cartographiant différents ordres temporels à travers lesquels l’analyse des média peut s’opérer : 1) le vieux dans le nouveau; 2) le nouveau dans le vieux; 3) les topoï récurrents; ou 4) les ruptures et les discontinuités. Cette classification reflète les différentes « écoles » de l’archéologie des média d’Huhtamo à Zielinski, en passant par l’héritage de la Nouvelle Histoire du Cinéma d’Elsaesser.

Repenser la temporalité des média

Pour Huhtamo, par exemple, la notion de topoï récurrents — une expression qu’il emprunte à l’historien et archéologue E.R. Curtius — devient une manière d’interpréter les développements de la culture des média numériques à travers leurs formations antérieures. Même s’il reste un historien de la culture, Huhtamo tient à mobiliser les méthodologies propres à l’histoire pour comprendre le nouveau et l’émergent. L’existence des cultures de jeux interactifs est lue à la lumière d’innovations proto-interactives du 19ème siècle telle que le mutoscope; les discours relatifs à l’immersion sont réduits à leurs expressions premières au cœur de la stéréographie; le panorama mobile (7) est au centre de ses préoccupations en ce qu’il illustre une forme oubliée d’un médium dominant du passé. L’analyse de la culture des média ne devrait pas commencer par des évidences. On peut découvrir des éléments bien plus intéressants si l’on commence par un aspect étonnant et oublié qui, en tout état de cause, offre une nouvelle ouverture vers la situation culturelle de la modernité et les nouvelles technologies.

Au-delà d’Huhtamo ou, par exemple, des études historiques de Zielinski sur le « temps profond » (deep time) où les lieux de l’art rencontre la science et la technologie dans d’autres cultures non-occidentales, nous pouvons apprécier l’angle singulier adopté par la théorie allemande des média. Friedrich Kittler est souvent désigné comme le précurseur du concept des archéologies des média simplement pour une courte référence à la fin de son livre majeur Aufschreibesysteme 1800/1900 : toutes les bibliothèques sont des réseaux de discours, mais tous les réseaux de discours ne sont pas des livres (8). Ce que Kittler cherche à mettre en avant, c’est qu’une méthode archéologique à l’ère des média techniques doit absolument, si elle veut être crédible, concevoir les systèmes et dispositifs technologiques comme l’archive même qui conditionne les énoncés culturels. Ainsi, on ne « lit » pas simplement des conditions culturelles a priori, mais ces dernières sont comptées et calculées, ce qui renvoie à l’importance de l’ordinateur à l’ère de Turing. Kittler partage beaucoup avec Foucault, mais il ajoute une quantité considérable de détails techniques à l’analyse des épistémès de 1800 et 1900. L’archéologie peut même devenir une forme de piratage. La descente dans les profondeurs archéologiques qui définissent la culture contemporaine ne se fait plus seulement à travers l’archive historique, mais à travers l’archive technologique : en ouvrant le boîtier, en examinant les circuits imprimés, en recâblant, piratant et transformant.

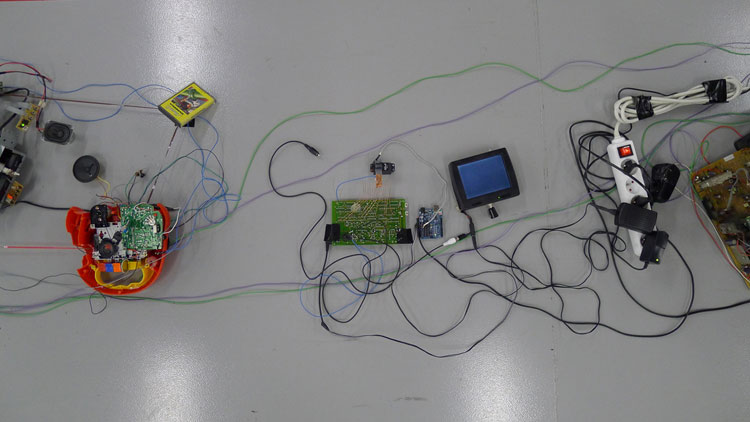

Gebhard Sengmüller, VinylVideo-project (1998). Photo: © VinylVideo Inc.

De manière connexe, autre écrivain basé à Berlin, Wolfgang Ernst affirme que cet aspect relatif au nombre et au calcul distingue l’archéologie des média de la « simple » histoire des média. Il s’agit en effet de l’intervention de la machine en tant que support des aspects non-sémantiques de la réalité culturelle traités par les média techniques. Ernst met l’accent sur le fait que l’archéologie des média devient un non-récit, une méthodologie non-linéaire qui perçoit la préservation des média technologiques comme s’inscrivant dans la durée de vie de la machine (9). En d’autres termes, au lieu du temps historique des média et des récits de l’action humaine parcourant les événements sur une échelle macroscopique, il s’intéresse à la micro-temporalité ainsi qu’à la nature critico-temporelle des média techniques. C’est ce qu’il appelle l’Eigenzeit de la machine : les machines ne s’inscrivent pas seulement dans le temps, mais elles produisent du temps. Les révolutions du disque dur, les pings de réseaux, les propres temporalités de la machine pourraient échapper à la perception humaine, mais elles n’en sont pas moins réelles. Une caractéristique qui s’impose dans l’archéologie des média de Wolfgang Ernst est la manière dont elle préconise la nécessité de comprendre les racines scientifiques des technologies des média. Il peut s’agir du tube électronique (pour la radio, les ordinateurs, etc) ou de tout autre élément essentiel, qui soutient son idée qu’au cœur de leur histoire, les technologies des média sont aussi des instruments de mesure.

L’archéologie des média mobilise des artistes, des collectionneurs, des chercheurs…

Il est clair, même à partir des brefs exemples exposés ci-dessus, que la question « qu’est-ce que l’archéologie des média » doit être posée ainsi : combien y a-t-il d’archéologies des média ? Nous devons être conscients des multiples étapes et des origines de l’archéologie des média en tant que champ étendu plutôt que méthodologie unique. Outre le travail textuel, historique et théorique une particularité s’ajoute à la prise de conscience du riche ensemble que constitue la pratique de l’archéologie des média. En un sens, on peut dire que l’archéologie des média est menée par des collectionneurs (souvent d’instruments pré-cinématographiques et autres collections allant de plaques de lanternes magiques à des appareils, mais aussi des informations contextuelles) qui comprend aussi des théoriciens comme Huhtamo ou, dans un autre genre, Wolfgang Ernst, dont l’institut berlinois accueille la collection des « fonds archéologique des média ».

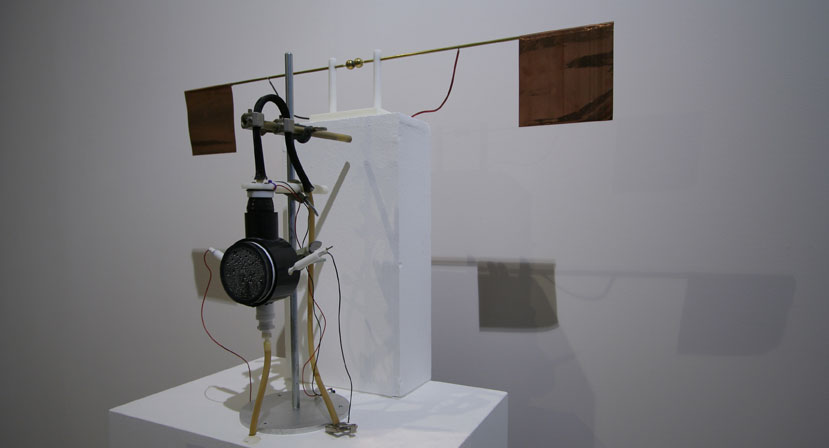

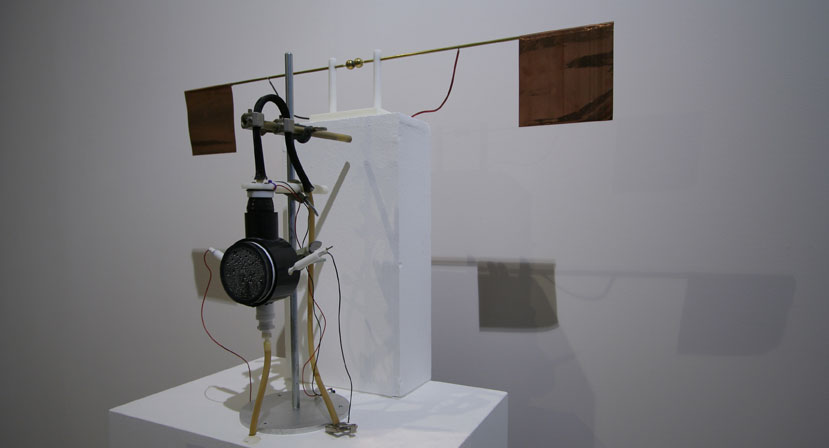

Par ailleurs, l’archéologie des média est mobilisée par les praticiens : les artistes et autres adeptes de l’ »ingénierie inversée » (reverse engineers) qui s’intéressent à la reconstruction de vieux outils technologiques pour explorer le passé des média dans le cadre d’une enquête a-temporelle : l’ancien et le nouveau perdent du sens lorsqu’ils sont dans des catégories distinctes. Parmi ces praticiens, on trouve Paul Demarinis, Jeffrey Shaw, Michael Naimark et Luc Courchesne qui ont exploré des outils anciens et des mondes imaginaires à travers leur travail artistique sur les média (10). De même, de récents projets réalisés par Gebhard Sengmüller, Garnet Hertz, Rosa Menkman et bien d’autres puisent explicitement leur inspiration dans l’archéologie des média pour explorer l’obsolescence, l’esthétique glitch des accidents technologiques, les remédiations de la perception technologique des média et d’autres formes de mondes temporellement désarticulés dans lesquels les arts médiatiques rencontrent les archives, qui elles-mêmes croisent la théorie culturelle. En effet, l’archéologie des média étudie aussi les redistributions pratiques du temps, comme cela se fait dans les arts médiatiques et la pratique créative, dans les archives traditionnelles et numériques, dans le DIY et le circuit bending qui recyclent, et remixent la technologie obsolète, tout comme ils étudient les conditions esthétiques, économiques et politiques des média techniques.

L’archéologie des média s’opère dans les laboratoires artistiques où le matériel et les logiciels sont piratés et en accès libre, mais aussi dans dans les laboratoires théoriques dédiés à l’expérimentation de concepts et d’idées. C’est l’une des richesses de l’approche qui ne se cantonne pas seulement à l’histoire des média ou du cinéma, à la théorie des média et aux arts médiatiques. En parallèle à d’autres discussions récentes portant par exemple sur l’écologie des média, le post-digital, l’accelérationnisme et le nouveau matérialisme, l’archéologie des média constitue l’un des domaines clés des média contemporains et des études culturelles. Ce qui la différencie d’une quelconque théorie polémique à la mode, c’est qu’elle produit également de la recherche historique tangible qui aura des conséquences durables : des fouilles dans le passé, mais aussi un héritage qui lie entre eux différents passés et futurs. Je crois qu’un excellent moyen de comprendre les complexités archéologiques des média de notre temps est donné, à partir d’un contexte différent, chez Michel Serres et sa discussion avec Bruno Latour.

Au-delà de l’axe « plus tôt, plus tard » du temps linéaire

Ce qui ressort de l’une des parties les plus intéressantes du débat, c’est que nous devons être outillés pour appréhender une vision complexe et poreuse du temps qui ne s’écoule pas dans une seule direction. Serres parle de la « variété multiplement pliable » comme d’une caractéristique de cette façon non-linéaire de comprendre la temporalité. C’est ce qui caractérise des technologies comme les voitures, par exemple, qui ne sont que contemporaines ou « nouvelles » en tant qu’agrégats de diverses idées scientifiques et technologiques temporellement disparates. De l’invention de la roue au Néolithique à l’électronique numérique récente, la voiture est en soi un assemblage. Nous imaginons que nos cultures technologiques sont modernes, contemporaines voire évoluées, mais ces approches ne sont que des simplifications. Au lieu de cela, Serres apporte un soutien philosophique important aux projets qui cherchent à complexifier les notions de temporalité : nous faisons sans cesse en même temps des gestes archaïques, modernes et futuristes. […] Cet objet, cette circonstance sont donc polychroniques, multitemporels, font voir un temps gaufré, multiplement plissé (11).

Serres n’est pas un archéologue des média, mais son enseignement reste crucial pour comprendre le potentiel de l’archéologie des média. Ce qu’il y a de positif dans les pratiques média-archéologiques, c’est qu’elles nous obligent à penser le temps comme étant plissé. Au-delà de l’axe « plus tôt, plus tard » du temps linéaire, le temps se propage dans toutes les directions. Ceci alors que la plupart des grands débats de société au sujet des machines et de la technologie consistent à dicter aux gens ce qui est nouveau et ce qui est obsolète et à trouver des moyens subtils pour imposer de telles catégories — à travers le marketing, la législation et la politique. Ainsi, pour résumer, l’archéologie des média a une mission plurielle qui consiste à démêler les nouveaux contextes des découvertes et des technologies des média passés afin de déjouer les vues trop simplistes du progrès technologique. C’est pourquoi des outils de communication issus des collections des jésuites ou les multiples inventions du XIXe siècle (comme les phénakistiscopes, les mutoscopes ou les zootropes) permettent de comprendre l’histoire des média autrement que comme la simple histoire des média de masse. De même, sa fonction philosophique réside dans le dépliage de nouveaux moments de temporalité complexe, comme exposé ci-dessus. C’est pourquoi encore l’archéologie des média oscille entre la recherche historique des média et la théorie culturelle de la vie technologique. Au cœur de ses multiples théories qu’elle produit en tant que moteur théorique des média, l’archéologie des média engendre une multiplicité d’archéologies qui circulent dans les contextes contemporains de la théorie et de l’art.

Jussi Parikka

professeur des cultures et esthétiques technologiques à l’Université de Southampton (École d’art de Winchester)

publié dans MCD #75, « Archéologie des médias », sept.-nov. 2014

(traduit de l’anglais par Valérie Vivancos, relecture par Emmanuel Guez)

(1) Cf. Huhtamo (E.) et Parikka (J.) (ed.), Media Archaeology. Approaches, Applications, Implications. Berkeley, University of California Press, 2011. Voir aussi Parikka, What is Media Archaeology ?, Cambridge, Polity, 2012.

(2) Cf. Fisher (M.), « What is Hauntology?” in Film Quarterly, vol. 66, No. 1, p. 16-24, 2012.

(3) Cf. Hertz (G.) et Parikka (J.), “Zombie Media: Circuit Bending Media Archaeology into an Art Method” in Leonardo vol. 45 (5), p. 424-430, 2012.

(4) Kluitenberg (E.), “On the Archaeology of Imaginary Media” in Media Archaeology, eds. Huhtamo and Parikka. Berkeley, University of California Press, p. 65.

(5) Cf. Marvin, (C.) When Old Technologies Were New. Thinking about Electric Communication in the Late Nineteenth Century. Oxford, Oxford University Press, 1988.

(6) Cf. Strauven (W.) “Media Archaeology: Where Film History, Media Art and New Media (Can) Meet” in Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives, ed. Noordegraaf (J.), Saba (C.), Le Maître (B.) & Hediger (V.). Amsterdam, Amsterdam University Press, p.59-79, 2013.

(7) Cf. Huhtamo (E.), Illusions in Motion : Media Archaeology of the moving Panorama, Cambridge, The MIT Press, 2013.

(8) Kittler (F.), Aufschreibesysteme 1800/1900, Wilhelm Fink Verlag 1987, p. 429.

(9) Cf. Ernst (W.), Digital Memory and the Archive. Ed. With an introduction Jussi Parikka. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013.

(10) Cf. Huhtamo (E.), « Art in the Rear-View Mirror: The Media Archaeological Tradition in Art” (à paraître en 2014).

(11) Cf. Serres, (M.) Éclaircissements : cinq entretiens avec Bruno Latour, François Bourin, 1992, p. 92.