les nouveaux pratiqueurs de l’innovation

Les principaux indicateurs économiques montrent depuis fort longtemps qu’en moyenne, dans la plupart des pays dits développés, la moitié environ du PIB est créée par des industries intégrant d’une manière ou d’une autre les résultats de la recherche. La croissance économique est donc étroitement liée avec la production de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Et pourtant, on ne cesse d’entendre dire que la recherche coûte cher et qu’on se demande à quoi elle sert… Dans ce contexte, la recherche en art et en design n’est pas un supplément de coût pour les entreprises, mais une chance pour décupler les recherches plus académiques.

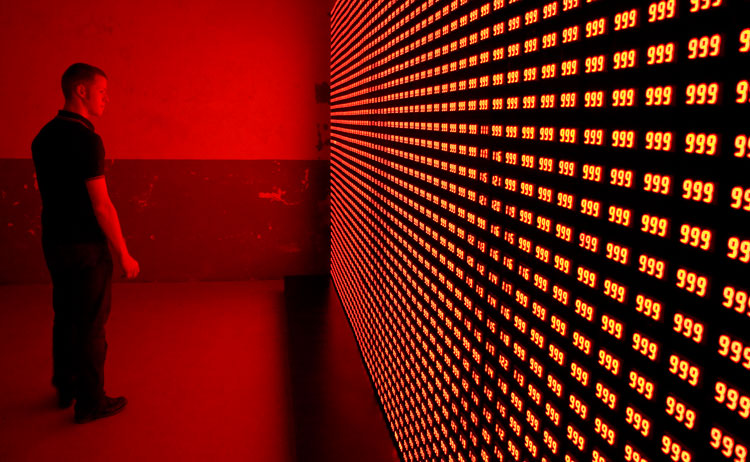

Samuel Bianchini, Valeurs Croisées, 2008. Installation interactive réalisée dans le cadre d’un contrat de recherche externalisée entre Orange Labs et le CiTu pour la Biennale d’art contemporain de Rennes, Valeurs Croisées en juillet 2008. Photo : © Samuel Bianchini – ADAGP.

Si la duplication ou la réplication massive (des idées, des modalités de production, des représentations de la réalité) est structurante dans le développement des industries tous domaines confondus, la remise en question et l’exploration systématique des nouvelles perspectives en sont le corollaire : c’est le double-bind des processus des innovations industrielles. La continuation et la rupture sont toutes deux inextricables. Il faut en effet penser simultanément la recherche fondamentale et le développement de l’innovation et ne plus les opposer. Les recherches en art et en design peuvent y aider, car elles combinent les phases ou les catégories que l’on oppose traditionnellement : on peut par exemple profiter de l’intensité créatrice pour hybrider l’injonction de l’accélération du marketing à celle des durées de réflexion par définition plus longues.

« Pratiqueurs » ?

Les arts technologiques ont amplifié le rôle du regardeur duchampien en celui d’expérimentateur de dispositifs artistiques : ce sont des spectateurs pratiqueurs. Cette pratique expérimentale et exploratoire s’est également et parallèlement développée chez certains artistes et designers qui, eux aussi, sont des pratiqueurs mais du processus même de leur création : ce ne sont pas seulement des pratiquants de l’innovation, mais bien des pratiqueurs. Ils ne produisent pas une œuvre esthétisante dont il faudrait trouver la place ensuite, ils contribuent à fabriquer des contextes de collaborations avec d’autres pratiqueurs de l’innovation : des juristes, des ingénieurs, des bricoleurs, des chercheurs…

Un nouveau type de chercheurs en art et en design ?

À l’instar des scientifiques, de plus en plus d’artistes et de designers se définissent aujourd’hui comme chercheurs en art ou en design. De nouveaux doctorats « practice based » se développent, comme par exemple le doctorat « Sciences Arts Création et Recherche » (SACRe) en France (1). Ces nouveaux types de chercheurs devraient par conséquent jouer un rôle accru en dehors de leur propre domaine. Le monde de l’art, débordant des murs des galeries et des musées depuis longtemps, continuerait ainsi sa lancée en s’infiltrant de plus en plus dans des organisations qui, a priori, lui étaient étrangères, comme le sont par exemple les industries et leurs composantes de Recherche & Développement (R&D) ou bien encore les laboratoires scientifiques.

En créant des percepts, ces créateurs produisent eux aussi de nouvelles représentations, de nouveaux modes de compréhension, de nouvelles connaissances, de nouveaux dispositifs relationnels et participent ainsi à créer différents types de valeurs : artistiques bien entendu, mais également des valeurs culturelles, économiques ou bien encore sociologiques, car ils participent à l’émergence d’écosystèmes d’activités diverses. L’introduction progressive de ces « nouveaux » (en réalité déjà anciens) acteurs dans des processus d’innovation et d’invention est cependant très largement méconnue dans le monde des entreprises.

Les entreprises doivent s’ouvrir davantage aux artistes et aux designers

Les grandes entreprises disposant de Centres R&D n’ont pas encore compris les rôles et fonctions que peuvent jouer ces créateurs dans le monde industriel. Au mieux, les créateurs sont perçus comme des démiurges apportant une sorte de supplément d’âme (en produisant par exemple des « contenus » culturels créatifs ou en esthétisant un produit quelconque), au pire ils sont enfermés dans la catégorie des égocentriques excentriques, peu enclins à intégrer des organisations pensées (à tort) comme étant rationnelles : les entreprises, et plus particulièrement les Centres R&D se sentent mal à l’aise avec ces nouveaux arrivants de l’innovation. Ils sont trop souvent relégués à la seule question de l’image de l’entreprise alors qu’ils devraient être intégrés dans le processus même de la R&D.

Cette résistance négative est peut-être le résultat d’un mouvement historique dont on peut repérer les prémices modernes dès le XVIIIème siècle où un certain type de recherche devient une fonction intégrée au sein de l’entreprise (dans l’usine) sous forme de laboratoire dont les objectifs se limitaient généralement à l’amélioration des outils existants, à des tests de matériaux, à des essais de nouvelles méthodes de production, etc. C’est ce qu’on nommerait aujourd’hui une « recherche appliquée » avec des objectifs précis, des délais restreints d’expérimentation et des obligations de résultat à court terme.

Le progrès par l’amélioration des acquis (qu’ils relèvent des techniques, des usages ou des savoirs) assure une forme de progrès continu tendant vers des gains de productivité (d’efficacité, de résolution de problèmes, etc.). C’est vital pour les entreprises, il ne s’agit pas de le contester, mais ce ne doit pas être le seul modèle. Le marketing renforce cette représentation linéaire en convoquant un imaginaire d’une l’évolution technologique par vagues successives de générations (iPhone 5s, G4+, etc.). Tout un vocabulaire du marketing se nourrit d’un imaginaire ancien du progrès continu et incrémental alors qu’ils ne cessent d’évoquer les ruptures et les révolutions ! Le progrès par rupture génère une vision hallucinatoire de la discontinuité qui se réalise en réalité sur la ligne continue et chronologique d’une temporalité de l’innovation datant du XIXème siècle, et probablement bien plus tôt !

Benoît Verjat (EnsadLab / Reflective Interaction), prototype de compte-fil numérique permettant de convoquer rapidement et intuitivement des images à l’écran à partir de planches contacts ou de toutes autres images sur support papier, 2013-2014. Projet réalisé dans le cadre d’une recherche sur les « Processus simultanés d’autoproduction d’outils graphiques et de leur documentation » dans le cadre du Labex ICCA (Industries Culturelles et Création Artistique) et de l’EnsadLab / programme Reflective Interaction dirigé par Samuel Bianchini. Photo: D.R. / Samuel Bianchini – EnsadLab

Penser autrement la R&D

On oppose souvent la temporalité longue de la recherche « amont » à la recherche dite « appliquée » alors qu’elles procèdent toutes deux d’une dynamique nouvelle hybridant l’invention à l’innovation, ce que Lucien Sfesz nomme l’innovention. La notion d’invention est centrale et est généralement rattachée à la « recherche fondamentale » : générer de nouvelles connaissances (chercher à trouver des solutions techniques, à développer des méthodes de fabrication, ou à créer des connaissances sans pour autant en avoir la certitude d’y parvenir). À l’inverse, la « recherche appliquée » est généralement liée au temps de l’innovation, c’est-à-dire à la transformation d’une (des) invention(s) par un processus d’innovation (in-novation).

Ces deux définitions de l’innovation et de l’invention sont une convention de vocabulaire, restrictive et historiquement construite, souvent convoquées pour différencier des temporalités de recherche différentes pour privilégier l’une sur l’autre suivant le contexte. Par exemple, le marketing stratégique d’une entreprise sera plus enclin à externaliser la première pour concentrer les efforts sur la seconde, c’est-à-dire laisser les laboratoires universitaires opérer la recherche fondamentale coûteuse pour se focaliser sur ce qui semble être plus rentable économique à court terme : la recherche appliquée en phase avec le « time to market », l’innovation répondant aux attentes fluctuantes. On imagine bien que, dans cette vision dualiste et simpliste, l’arrivée des arts expérimentaux et du design exploratoire au sein des entreprises n’est pas désirée par les décideurs, car elle semble ne pouvoir relever uniquement que de l’image, de la communication institutionnelle.

Sortir l’art et le design du seul rôle de faire-valoir

Un artiste ou un designer mécéné par une entreprise, sans lien direct avec le processus d’innovation, viendra consolider une image de marque de l’entreprise qui lui passera une commande ou lui achètera une œuvre pour intégrer sa vitrine ou sa collection d’art contemporain. Des artistes-chercheurs ou des designers plus exploratoires comme ceux issus du design critique ou du design fiction vont être présents beaucoup plus en amont du processus de l’innovation en y participant pleinement, en créant des situations d’usages réels et parfois des maquettes fonctionnelles ou des prototypes étranges. D’un côté, l’art et le design sont les simples faire-valoir (parfois magnifiques) d’une entreprise ou d’une institution, de l’autre, ils peuvent être les acteurs d’un processus plus complexe : de véritables pratiqueurs.

On n’intègre cependant pas un artiste ou un designer pour rendre le processus « créatif ». Il n’y a pas de gladiatifs, il n’y a que des gladiateurs ! Cette injonction que j’emprunte aux paroles de Chris Marker devrait figurer sur le fronton de tous les laboratoires pour bannir, une fois pour toutes, les séances de « brainstorming », de « créativité » ou de « design thinking » qui légitiment trop souvent les imaginaires les plus convenus et les idées reçues les plus plates. La question est d’inclure, non pas la créativité (tout le monde peut en avoir et c’est heureux), mais la création et la recherche en art ou en design (c’est plus rare, y compris en art et en design). Je prendrai un exemple concret de projet de recherche auquel j’ai participé comme pilote pour le compte des Orange Labs, lorsque j’y étais chercheur pratiqueur.

Valeurs croisées, une expérimentation collaborative

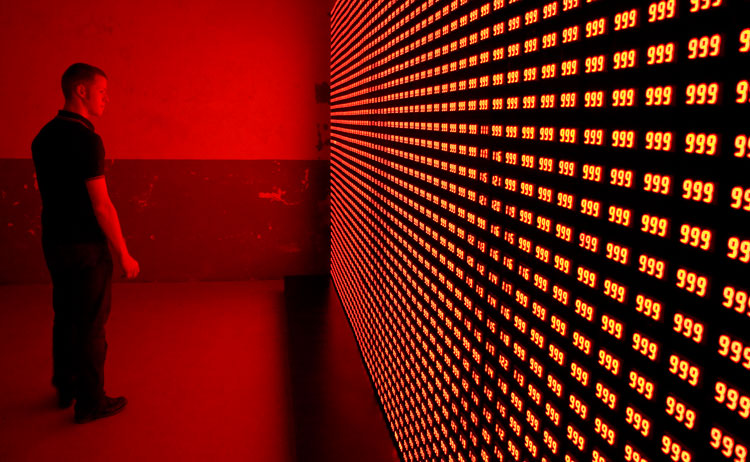

Une salle sombre est illuminée par plus de 2000 compteurs monochromes. De petites dimensions, ces afficheurs numériques à trois chiffres sont espacés régulièrement pour composer un grand tableau couvrant un mur de la salle d’exposition. Réagissant à la présence des spectateurs, ce mur de chiffres rend compte de leur activité en affichant en temps réel les distances qui séparent les compteurs des corps qui leur font face. Suivant les mouvements dans la salle, les compteurs varient et s’animent créant l’empreinte numérique des gestes des spectateurs, chaque partie de corps étant prise en compte par chacun des compteurs grâce à un système de captation vidéo innovant (2).

Valeurs Croisées est une œuvre interactive de l’artiste Samuel Bianchini, conçue et développée dans le cadre d’un partenariat mené en 2008 entre la R&D des Orange Labs, la Biennale d’Art Contemporain de Rennes et le CiTu, fédération de laboratoires des Universités de Paris 8 et de Paris 1. Ce projet avait un double objectif : proposer à l’artiste de s’approprier une ou des technologies proposées par la R&D pour créer une installation interactive artistique, et intégrer des chercheurs en ergonomie pour étudier le processus de création et les conditions d’interaction du public avec l’interface réalisée par l’artiste. Ce double niveau permettait de laisser l’artiste libre de créer ce qu’il souhaitait avec la seule contrainte d’être suivi tout au long du processus de création et de s’approprier une « brique technologique » parmi plusieurs proposées. Cette expérimentation a permis de délinéariser le processus de recherche et d’intensifier l’innovation en préservant cependant la durée essentielle à la maturation et au développement d’une idée.

Le juridique comme outil et non comme cadre

Loin d’être une contrainte nécessaire à la contractualisation, la négociation juridique a été une phase essentielle dans la qualification des résultats attendus principalement centrés sur le processus et non pas sur le « résultat final », une œuvre artistique. Cette focalisation sur les méthodes de création a permis de libérer l’artiste de la contrainte d’une commande d’œuvre. Paradoxalement, le fait que ce contrat n’était pas une commande a été un élément central pour qu’une œuvre originale soit ainsi conçue puis réalisée. L’œuvre d’art était secondaire dans le contrat, ce qui a permis paradoxalement de jouer à plein son premier rôle.

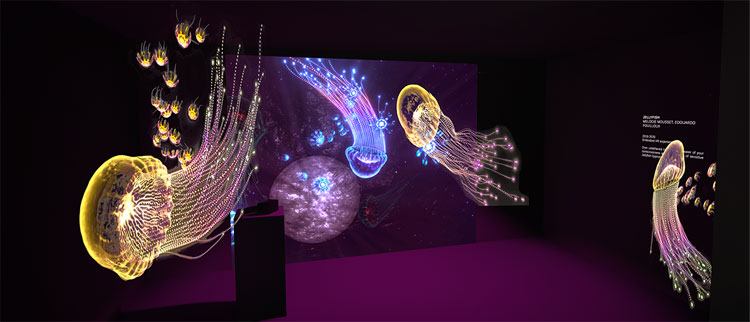

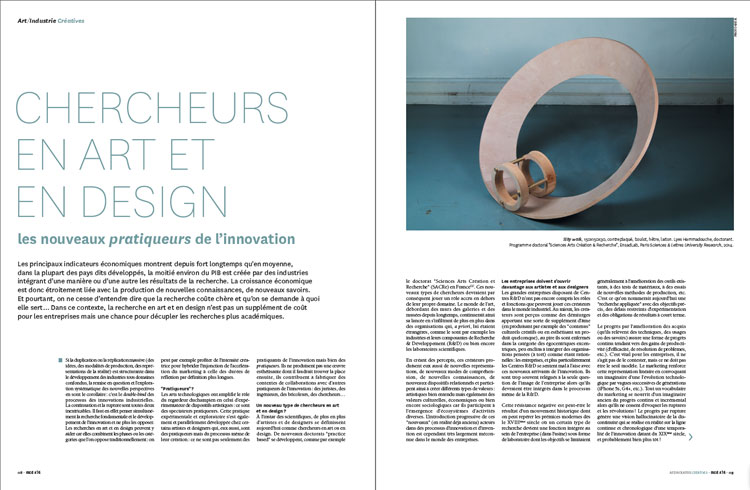

Silly walk, 150x150x30, contreplaqué, boulot, hêtre, laiton. Lyes Hammadouche, doctorant. Programme doctoral « Sciences Arts Création & Recherche », EnsadLab, Paris Sciences & Lettres University Research, 2014. Photo: D.R.

Voici un extrait du contrat de recherche : le résultat attendu de cette collaboration est le processus créatif (aboutissant à une installation artistique exposée au public) : l’appropriation de deux briques technologiques et la création d’une situation expérimentale permettant d’observer le comportement des utilisateurs et leurs usages. Ce contrat […] n’est donc pas une commande d’œuvre, mais la « commande » d’un processus d’innovation, tant du point de vue du concepteur et des collaborateurs (l’artiste et les ingénieurs associés) que de celui du public qui découvrira et « pratiquera » l’installation produite.

Une tribologie créatrice

Dans un projet comme celui-ci, il faut toujours composer avec l’artiste bien sûr, mais aussi avec les acteurs de la R&D comme les juristes, les ingénieurs, les chercheurs, les managers… Ces acteurs, externes ou internes, ne partagent pas tous la même vision et attendent parfois d’un même projet des résultats ou des attentes contradictoires : ça frotte. La science des frottements, la tribologie, trouve ici un terrain d’application inédit dans le management de l’innovation ! La conjugaison de ces contradictions peut conduire à deux formes d’échec : le compromis dans lequel plus personne ne s’y retrouve ou l’agrégation sommaire d’éléments disparates qui ne conduira à rien. Ce sont deux manières de diluer une coopération. Il faut au contraire combiner sans réduire, écarter des aspects sans les interdire, formaliser en laissant des non-dits productifs, faire croire sans mentir, orienter sans diriger, se mettre d’accord sur des « délivrables » sachant que les résultats inattendus s’épanouiront à côté, accepter et intégrer les finalités hétérogènes des différents acteurs.

Pour Valeurs Croisées, nous avions donc focalisé la contractualisation sur la création non pas d’une œuvre interactive (c’était pourtant le cas), mais d’une situation de création et d’exposition qui servait à enrichir les méthodologies de chercheurs en ergonomie à Orange Labs, Anne Bationo et Moustapha Zouniar. La question de l’exposition était importante et ne correspondait pas à la simple phase finale de monstration ou de valorisation. Le temps d’exposition était intégré dans le temps de la recherche : l’exposition devenait une extension du laboratoire, car des tests y ont été menés en public. Les temporalités et les espaces traditionnellement séparés étaient alors connectés.

Un seul projet, des temporalités et des finalités différenciées

La persistance de ce projet va bien au-delà des seules bornes chronologiques contractuelles entre les partenaires (de sept. 2007 à août 2008). Valeurs Croisées a été probablement pour l’artiste une étape importante dans sa manière de travailler, mais aussi dans une forme de radicalisation de sa démarche artistique et technologique. En ce sens, le projet coopératif a été bénéfique pour la R&D mais aussi pour l’artiste.

Plusieurs catégories de « résultats » se sont ainsi combinées dans un seul projet, au moins trois : d’une part l’installation elle-même (le « dispositif » artistique compris dans son double sens, à la fois foucaldien et sociotechnique : l’œuvre artistique et ses « solutions » techniques), les recherches qui l’ont prise comme objet d’étude et comme terrain (notamment par les chercheurs en ergonomie), et, enfin, sa qualité de symbole communicationnel dans un contexte à la fois culturel et scientifique (valorisation en termes d’image). Il est très difficile d’en démêler les temps de conception puis de réalisation ou les phases incrémentales des seuils de rupture, car il s’agissait d’un processus d’innovention, l’invention et l’innovation étant totalement liées et non chronologiques.

Le processus a était fait de ruptures et de continuités, l’une s’appuyant sur l’autre pour se déployer. Par exemple, l’amélioration des technologies utilisées par l’artiste s’est réalisée par la rupture avec leurs usages habituels : les caméras 3D n’ont pas été utilisées pour créer une installation vidéo, mais un dispositif chiffré, codé. La rupture d’usages permettait de décaler les points de vue usuels tout en améliorant les « briques » technologiques. Il n’y a pas opposition entre le temps de la rupture (recherche) et celui de la continuité (développement), mais une impérative nécessité de les associer inextricablement. L’accélération de l’innovation est ici en réalité une condensation de l’innovation. La durée n’est pas seulement courte, elle est agencée autrement.

Les pratiqueurs doivent remplacer les pratiquants

Cet exemple de projet de recherche montre que les acteurs de l’innovation doivent devenir des pratiqueurs de l’innovation et pas seulement de simples pratiquants, c’est-à-dire pratiquer le processus lui-même dans toutes ses composantes pour le critiquer et le mettre en tension : créer non seulement des œuvres ou des dispositifs nouveaux dans les domaines du design et de l’art, mais pratiquer, à comprendre dans le sens presque sportif du terme, les processus de collaboration eux-mêmes, imaginer de nouveaux modes d’organisation. Ces nouveaux pratiqueurs de l’innovation, de tailles et de finalités pourtant différentes, voire contradictoires, peuvent alors coexister : des grandes entreprises aux petits maillons des agences d’innovation; des artistes ou des designers exploratoires aux marketers ; des ingénieurs aux juristes; des laboratoires scientifiques aux ateliers; des écoles d’art et de design aux universités… C’est l’émergence de nouvelles constellations dont tous les éléments sont indispensables les uns aux autres : une société créatrice.

Emmanuel Mahé

publié dans MCD #74, « Art / Industrie », juin / août 2014

Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Emmanuel Mahé est directeur de la Recherche de l’EnsAD Paris, codirige le programme doctoral « SACRe » de Paris Sciences & Lettres University et est chercheur associé à Décalab.

(1) Le programme doctoral intitulé « Sciences Arts Création et Recherche » a été créé en 2012 par les grandes écoles et conservatoires d’art réunis au sein de Paris Sciences et Lettres Research University. Ces recherches doctorales sont financées et s’intègrent dans des nouveaux environnements de recherche (pour plus d’informations : www.ensad.fr/recherche/ensadlab – www.univ-psl.fr/ ). D’autres doctorats de ce type existent à l’université du Texas à Dallas, au Royal College of Arts et à la St Martin’s à Londres.

L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs a développé une ambitieuse politique de recherche, en créant dès 2007 son Laboratoire de Recherche, EnsadLab, comprenant deux projets ANR, un programme européen et six programmes de Recherche dirigés par des artistes, des designers et des chercheurs. En moyenne cinquante étudiants-chercheurs en art et en design se forment en participant aux activités. Infos: www.ensad.fr.

(2) Plus d’informations sur le site de l’artiste : www.dispotheque.fr

> Éditorial :

> Éditorial :