L’essence de la vie

La Nature, la Vie, le Vivant : des concepts philosophiques au cœur de la création artistique, de la poétique et des sciences. Depuis la fin des années 1980-début des années 1990, l’art a quitté le domaine de la représentation pour créer avec la dynamique même du vivant ce que l’on nomma alors le « bio-art ». Quelque vingt-cinq ans plus tard, les techniques et les formes ont évolué et se sont diversifiées, le bio-art s’écrit désormais au pluriel.

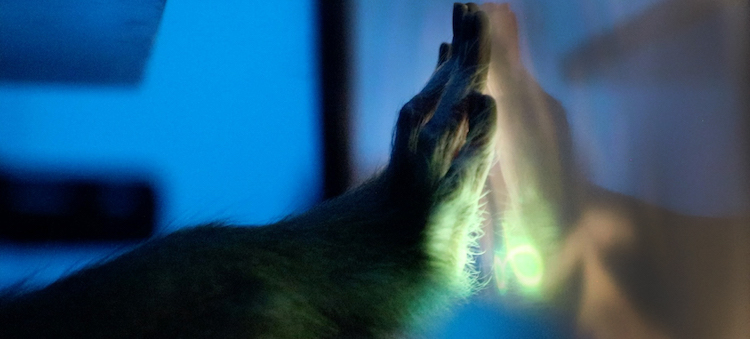

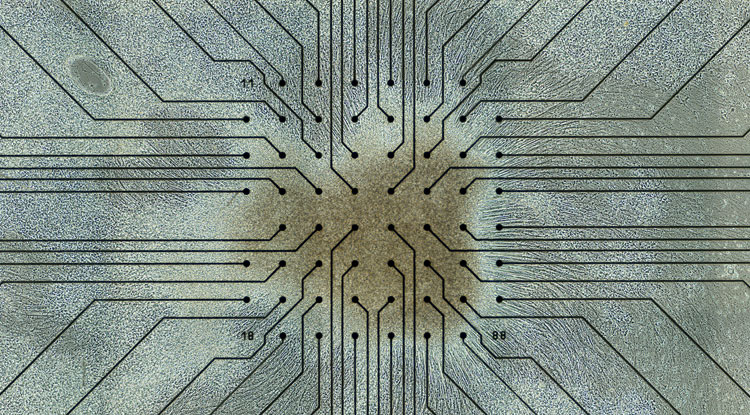

Guy Ben-Ary, cellF. Interface du réseau neuronal. Photo: D.R.

Dans son ouvrage phare de 1964 Understanding Media: The Extensions of Man, (« Pour comprendre les médias : les prolongements technologiques de l’homme »), Marshall McLuhan donne une belle définition de l’artiste dont il reconnait le rôle décisif : L’artiste est l’homme qui dans tout domaine, scientifique ou humaniste saisit les conséquences de ses actes et des nouvelles connaissances dans son propre temps. C’est l’homme de la conscience intégrale. Et interroge : si les hommes pouvaient être convaincus que l’art est la connaissance précise et anticipée de la manière de faire face aux conséquences psychiques et sociales de la prochaine technologie, deviendraient-ils pour autant des artistes ?

Dans leur recherche les artistes ont toujours utilisé les techniques et les technologies de leur époque, adoptant les outils qu’ils pensaient être les plus aptes à exprimer leur poétique. Aujourd’hui, on trouve parmi les technologies émergentes, une catégorie qualifiée de « bio », c’est-à-dire qui fait appel à des technologies relevant du règne organique, de la biologie, du vivant, de la vie. Traiter de la vie peut sembler éloigné de l’art, cependant l’art est à même de dialoguer avec la science et d’aborder la vie de manière inédite, retrouvant une fonction de questionnement critique et une aura innovante.

Il est temps de repenser la Nature et la Vie, comme le montrent aujourd’hui la philosophie et la culture. L’ensemble des activités humaines a été inspiré ou influencé par la Nature et la Vie. L’art les a toujours abordées, bien que par le seul biais de la représentation, depuis les peintures rupestres jusqu’à la nature morte en passant par le portrait ou le paysage. Par ailleurs, des disciplines telles que la vie artificielle, l’intelligence artificielle, la robotique, la vie de synthèse, la biologie de synthèse s’inspirent de la Nature et de la Vie en ce qu’elles simulent l’apparence ou le comportement du vivant.

En raison de leur complexité croissante, les artefacts créés par les humains imitent les formes, les fonctions et la dynamique de la Nature et de la Vie. Le Vivant fait office de modèle en ce qu’il a résisté aux épreuves depuis l’origine de la vie et qu’il a fait l’expérience du monde. Aujourd’hui, l’art peut collaborer avec une science traitant de la Nature et de la Vie de manière plus intime qu’à travers la représentation, en agissant directement sur la dynamique de la Vie. L’art peut ainsi agir sur le Vivant pour engendrer un impact culturel de questionnement critique d’un point de vue aussi bien éthique, politique, écologique que social.

La “dimension organique”, sur laquelle repose la vie, n’est pas un nouveau topos de l’art, pensons par exemple à l’Architecture Organique (Lloyd Wright, Bruce Goff, Alvar Alto et leurs disciples) et à sa relation au design. Dès la seconde moitié des années 1980 en particulier, les sujets liés à l’“organique”, au “bio”, ont pris un essor considérable sur un terreau culturel qui a vu l’avènement de mouvements culturels et politiques centrés sur la remise en question des relations avec l’environnement et les êtres vivants et l’importance accrue de disciplines comme la biologie et la génétique devenues des paradigmes, y compris en dehors de leur domaine spécifique (par exemple dans les travaux de Maturana et Varela, Dawkins, Cavalli-Sforza). Les “technologies du vivant” sont devenues de véritables modèles et terminus ad quem pour les technologies de pointe. Aujourd’hui, elles constituent la base d’un nombre croissant de dispositifs et de disciplines qui utilisent le préfixe “bio” (la biochimie, la biomécanique, la bio-informatique, les biotechnologies, la bio-ingénierie, la bionique, la biorobotique…).

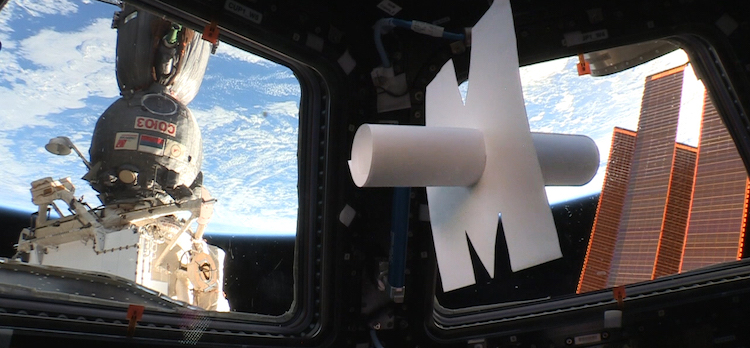

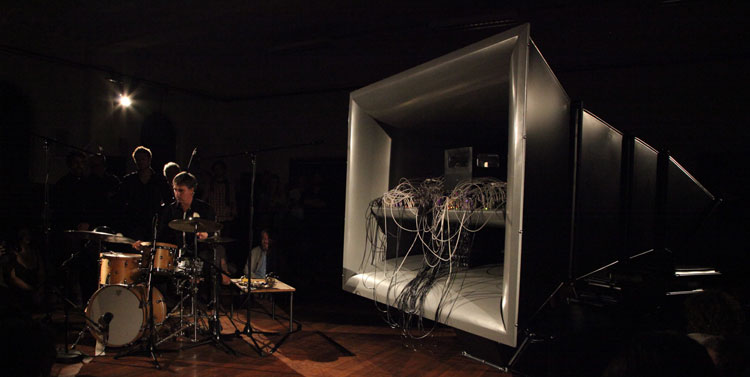

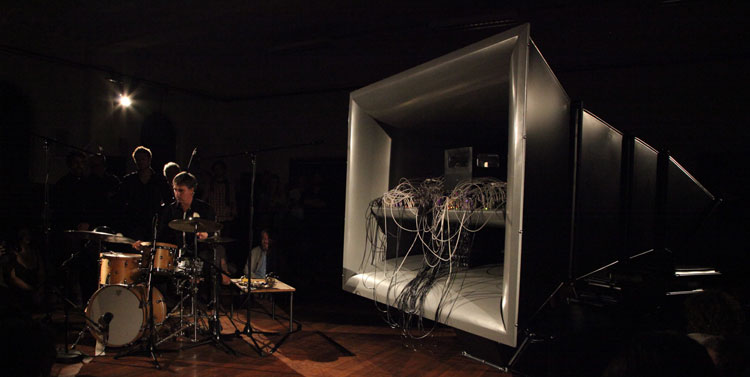

Guy Ben-Ary, cellF. Installation finale. Photo: D.R.

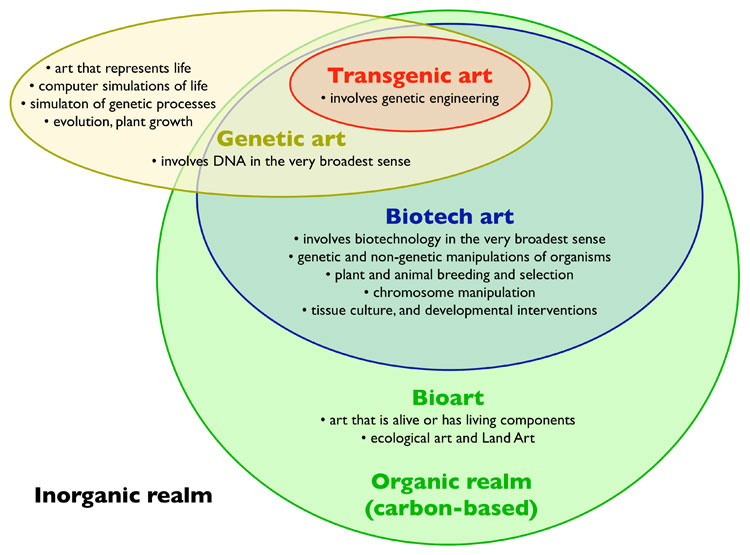

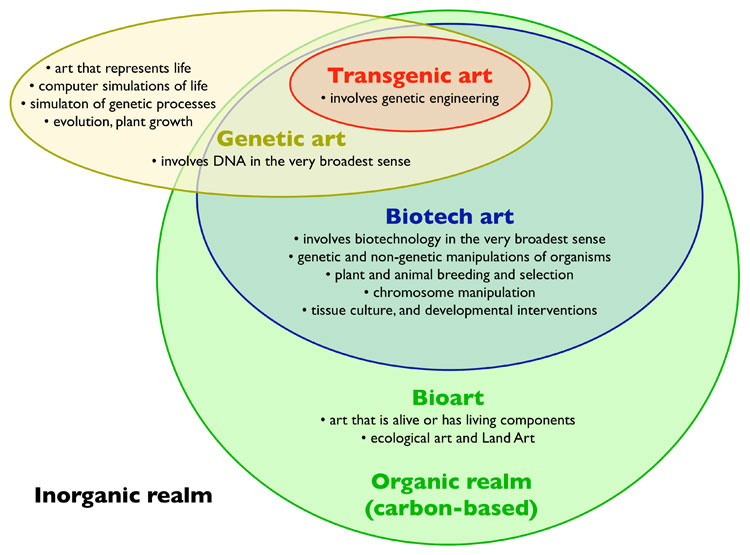

Le domaine des Bio-Arts est complexe, comme on peut le voir sur le schéma basé sur un texte de George Gessert (1), un artiste et théoricien qui travaille dans le champ de l’Art Génétique et dont l’œuvre, depuis la fin des années 1970, consiste à élaborer des plantes. Son travail est également une critique de la prévalence contemporaine du kitsch dans la sélection et la création actuelle de plantes. Étant donné que les plantes ont besoin de temps pour pousser et se développer — certaines n’arrivant à floraison qu’après plusieurs années — Gessert déclare que peut-être après l’architecture, la culture de plantes est la forme d’art la plus lente (Hauser 2003). Depuis les années 1980, Gessert consacre son travail aux relations entre art et génétique, exposant des installations d’hybrides et de la documentation de projets de culture de plantes.

Comme on peut le voir sur l’image, excepté pour le Genetic Art (Art Génétique), toutes les formes relèvent de la catégorie Bio-Art qui comprend des courants d’art historiques comme le Land Art et la performance. L’image montre également que le Genetic Art a des rejetons importants dans le domaine non-organique : en réalité, cette « passerelle » entre l’organique et le non-organique révélé par l’art, reflète l’échange actuel entre différentes disciplines de la science et de la technologie et récapitule l’évolution puisque, selon la biogenèse, la vie a surgi de la matière non-vivante, il y a environ quatre milliards d’années.

Dans les Bio-Arts, la matière, la présence matérielle, est fondamentale, par opposition à la tendance vers l’immatérialité de l’art, initialement décrite par Lucy Lippard (1973) et Jean-François Lyotard (1985) et mise en exergue aujourd’hui par l’imagerie numérique et les technologies de communication. Ainsi les Bio-Arts ne peuvent être considérés comme une évolution de formes artistiques reposant sur la vie artificielle, l’art généré par ordinateur, la robotique, l’intelligence artificielle, l’art génératif, l’art des nouveaux médias ou le numérique : c’est un art différent, même lorsqu’il est hybridé à ces derniers.

Depuis les années 1990, de nombreux artistes se sont aventurés sur ce terrain (Marta De Menezes, Joe Davis, Jun Takita, Adam Zaretsky, Brandon Ballengée, CriticaI Art Ensemble, Polona Tratnik, Julia Reodica, Marcello Mercado, Niki Sperou pour n’en citer que quelques uns), instaurant une forte collaboration entre l’art et la science. On compte parmi eux le Brésilien Eduardo Kac qui en 2000 a présenté GFP Bunny (Alba), la célèbre lapine albinos à qui l’on avait transplanté une mutation synthétique du gène fluorescent de la méduse Aequorea Victoria. Alba, une lapine transgénique, devenait sous une lumière particulière une chimère fluorescente, et pas seulement du point de vue biologique. Alba est issue d’une expérience somme toute ordinaire menée à l’INRA (l’Institut National de la Recherche Agronomique à Paris) et sans doute dans d’autres structures de ce genre à travers le monde, qu’Eduardo Kac a rendue publique par une sorte de performance médiatique.

En réalité, Alba était un projet/performance à l’intérieur d’un système médiatique développé par l’artiste, qui comprenait des affiches, des interviews, des performances, des annonces; un projet qui critiquait l’hermétisme de la science, l’aspect secret et l’éthique des expériences scientifiques et qui était centré sur le rôle social de l’art et sur le droit de l’art de s’approprier des instruments scientifiques. Alba, qui a suscité une très grande attention sur la scène culturelle et dans les médias internationaux, fut également une chimère en ce qu’assujettie à une perpétuelle censure elle n’a jamais pu être montrée en public.

SymbioticA, The Tissue Culture & Art Project (projet d’art et de culture de tissus). Worry Dolls. Photo: D.R.

Une autre approche est celle de SymbioticA, un collectif basé à l’Université d’Australie occidentale à Perth, qui a créé un centre de recherche et un programme de Bio-Arts. Leur travail constitue une critique sévère de l’approche humaine du vivant. Il insiste sur les contradictions de la relation entre humain et animal et sur la fluidité de la frontière entre le vivant et le non-vivant. Selon Oron Catts et Ionat Zurr de SymbioticA, la capacité à manipuler la vie ne crée pas seulement de nouvelles formes de vie et d’éléments de vie, mais nous force aussi à réexaminer différentes interprétations de ce qu’est la vie et la dissolution des frontières dans le continuum de la vie (Hauser 2003). Dans The Tissue Culture & Art Project, initié en 1996, des êtres “semi-vivants” sont créés à l’aide de techniques similaires à celles utilisées pour la production d’organes bio-artificiels (ingénierie des tissus).

Ils sont “semi-vivants”, car les cellules, extraites d’organismes vivants et cultivées sur des supports en polymère biodégradable, ne peuvent vivre et se multiplier que dans des bioréacteurs, protégées du monde extérieur, nourries et maintenues dans une « vie partielle » non-autonome. L’une de leurs œuvres, Disembodied Cuisine (« Cuisine désincarnée », 2000), présente des steaks particuliers, obtenus à partir de biopsies de muscles de grenouilles que l’on cultive dans des biopolymères au sein d’un bioréacteur. Pour le finissage de l’exposition, dans la performance finale, les steaks furent mangés par le public dans une sorte de banquet collectif rituel, tandis que les grenouilles nageaient bien à l’abri dans leur aquarium. Cette technique pourrait être utilisée pour obtenir de la viande de consommation courante sans devoir tuer des animaux, même s’il s’agit encore d’une illusion d’absence de victimes. En effet, jusqu’à ce que des alternatives soient trouvées, la culture du steak in vitro nécessite un sérum créé à partir de plasma d’animaux, ce qui implique le sacrifice de veaux ou d’embryons bovins pour l’obtention de cet ingrédient.

En 2011, l’artiste française Marion Laval-Jeantet, membre du duo Art Orienté Objet, a fait, avec la performance Que le cheval vive en moi !, une auto-expérience médicale radicale et extrême destinée à gommer les frontières entre les espèces, à établir un dialogue inter-espèces (ou trans-espèces). Durant plusieurs mois Marion Laval-Jeantet s’est fait injecter des immunoglobulines de cheval, y développant ainsi une tolérance. Au cours de la performance, on lui a injecté du plasma de cheval rendu compatible sans qu’elle souffre de choc anaphylactique et les immunoglobulines du cheval ont contourné son système immunitaire pour s’associer aux protéines de son corps agissant ainsi sur toutes les fonctions majeures de son organisme.

Après la performance, l’artiste a ressenti des altérations de son rythme physiologique et de sa conscience, une sensibilité et une nervosité accrues. Des prélèvements de son sang hybridé ont ensuite été congelés. Cette performance illustre également la possibilité de soigner des maladies auto-immunes en utilisant de l’immunoglobuline étrangère. Ainsi, selon l’artiste, “l’animal devient l’avenir de l’humain.” Cette œuvre, qui en 2011 a remporté le Prix Ars Electronica, représente en outre une version contemporaine du mythe du centaure, l’hybride humain-cheval, “l’animal dans l’humain” qui est l’antithèse du cavalier, l’humain dominant l’animal. Il en découle alors un questionnement sur l’anthropocentrisme, sur la pyramide du vivant avec l’humanité au sommet.

Aujourd’hui, grâce à la biologie de synthèse et l’ingénierie génétique, il est possible de modifier et de créer des formes de vies synthétiques, de nouveaux organismes vivants, voire de faire renaitre des espèces animales disparues (ce que l’on appelle la “dé-extinction”). Ainsi, la prochaine étape des disciplines du vivant est la création de formes de vies générées et développées à partir de la culture humaine. En octobre 2015, la conférence NeoLife, organisée par Oron Catts et SymbioticA à l’Université d’Australie occidentale à Perth, présentait un vaste panorama dans des domaines variés : les disciplines liées à la biologie, l’anthropologie, l’art et l’esthétique, le post-humanisme, l’éthique, le bien-être animal et végétal, l’hybridation, les interventions corporelles, la prosthétique, le droit, la littérature, forts d’une vaste participation internationale.

Art Orienté Objet (Marion Laval Jeantet & Benoît Mangin), Que le cheval vive en moi ! Photo: D.R.

Selon le texte de présentation de la conférence, […] de nouvelles formes de vie sont en train d’émerger dans les labos, les ateliers d’art et les workshops. Avec la promesse d’une exploitation pour la santé et la prospérité, nous assistons à l’apparition d’une vie telle qu’elle n’a jamais existé auparavant, si ce n’est enfouie sous des hyperboles, de la rhétorique et des spéculations. […] Cette rencontre va s’efforcer de présenter les perspectives occidentales et non-occidentales liées à la vie telle qu’elle se manifeste aussi bien que celle transformée en matériau brut pour l’ingénierie.

Nous sommes en passe d’assister à une extension de l’idée même de la vie, y compris au-delà du royaume organique, par des formes de vie organiques, inorganiques et mixtes. On pourrait qualifier ces formes émergentes, qui vont au-delà de l’humanité, de “Troisième Vie” dans la mesure où la vie organique constitue la “Première Vie” et que la “Seconde Vie” appartient au domaine symbolique (à ne pas confondre avec le célèbre métavers « Second Life »). Ceci constituait l’un des points principaux de mon exposé à cette occasion.

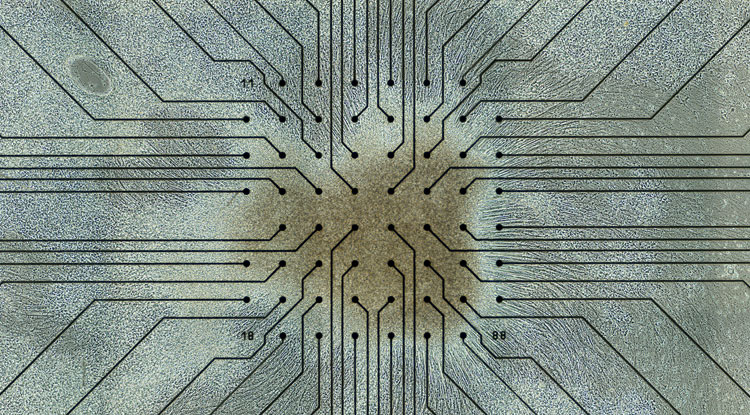

En parallèle à NeoLife se déroulaient de nombreux événements, ateliers et expositions liés à l’art, dont cellF (se prononce comme “Self” — soi en anglais), l’installation de l’artiste australien Guy Ben-Ary. L’artiste avait cultivé un “cerveau externe” par la technique des cellules souches pluripotentes induites (CSPi), qui avait fait retourner à leur état embryonnaire quelques cellules de sa peau, extraites par biopsie, et les avait transformées en un réseau neuronal opérationnel. Ensuite, Ben-Ary a construit un corps robotique qui produisait du son grâce à tout un ensemble de synthétiseurs modulaires analogiques constituant l’interface de son “cerveau externe” permettant un fonctionnement en synergie et en temps réel. Les synthétiseurs ont été assemblés dans une sculpture avec le biolab contenant le “cerveau externe”.

Selon l’artiste, les réseaux de neurones et les synthétiseurs fonctionnent de manière similaire : dans les deux cas, du courant passe à travers les composants pour générer des données ou du son. Les réseaux de neurones produisent des ensembles de données considérablement vastes et complexes et, de par sa nature intrinsèque, le synthétiseur analogique est parfait pour rendre par du son la complexité et la quantité de l’information. cellF peut être perçue comme une œuvre performative, un musicien/compositeur cybernétique. Des musiciens humains jouent avec cellF, la musique produite par les humains est envoyée aux neurones du cerveau externe qui répond en contrôlant les synthétiseurs analogiques. Il en résulte des œuvres sonores jouées en direct qui ne sont pas entièrement humaines, qui nous mène au-delà de l’humanité.

Pier Luigi Capucci

traduction: Valérie Vivancos

publié dans MCD #81, “Arts & Sciences”, mars / mai 2016

(1) Les graphiques sont basés sur un texte de George Gessert posté sur Yasmin, une liste de diffusion dédiée aux interactions entre art, science et technologie dans le pourtour méditerranéen.

Pier Luigi Capucci, The Bioarts realm, le 25 mars 2006. Photo: D.R.

Références

Jens Hauser (Dir.), L’art biotech. Le Lieu Unique, Nantes, Filigranes Édition, 2003.

Dmitry Bulatov (Ed.), Evolution Haute Couture. Art and Science in the Post-Biological Age, Kaliningrad, BB NCCA, 2013.

Site de la conférence NeoLife

http://www.symbiotica.uwa.edu.au/activities/symposiums/neolife-slsa-2015