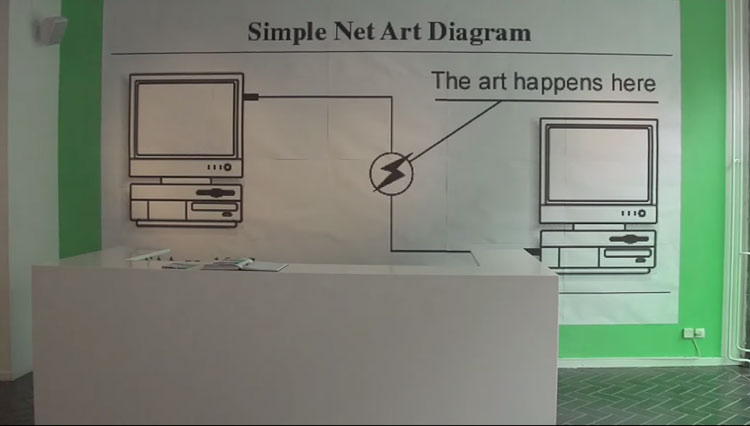

AGIR (ET NON PAS RÉAGIR)

un point de vue sur la conservation des arts numériques

Le caractère performatif et contextuel des œuvres numériques est indissociable de la matérialité de leurs supports. Dans ce cadre, comment conserver à la fois cette matérialité et le comportement de l’œuvre de la manière la plus authentique possible ? La règle d’or : anticiper.

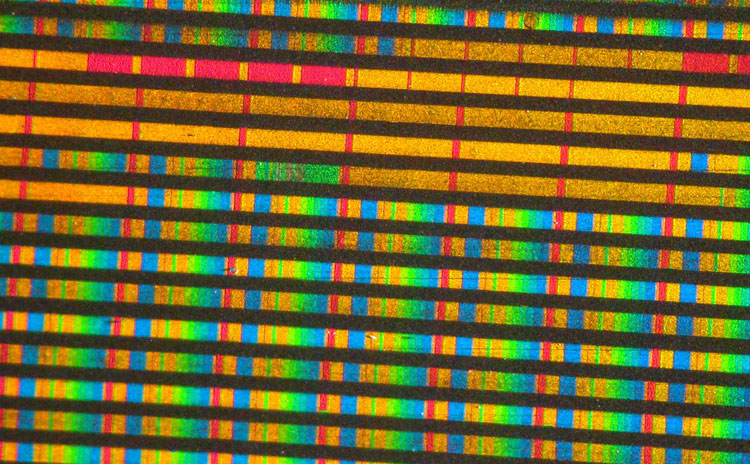

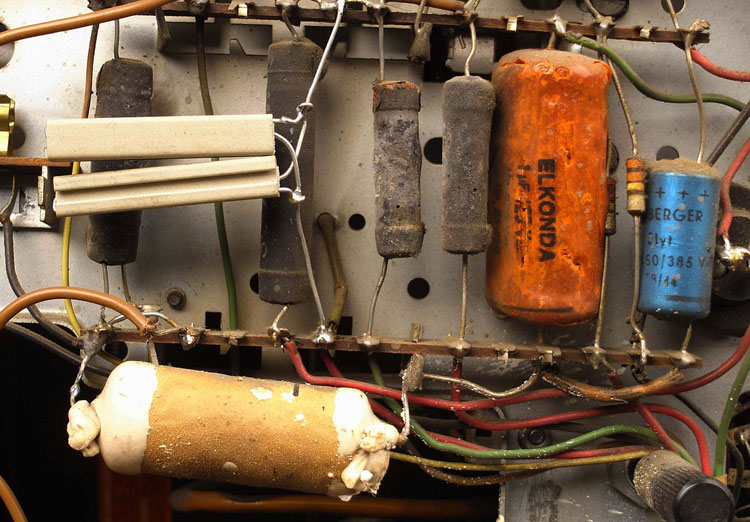

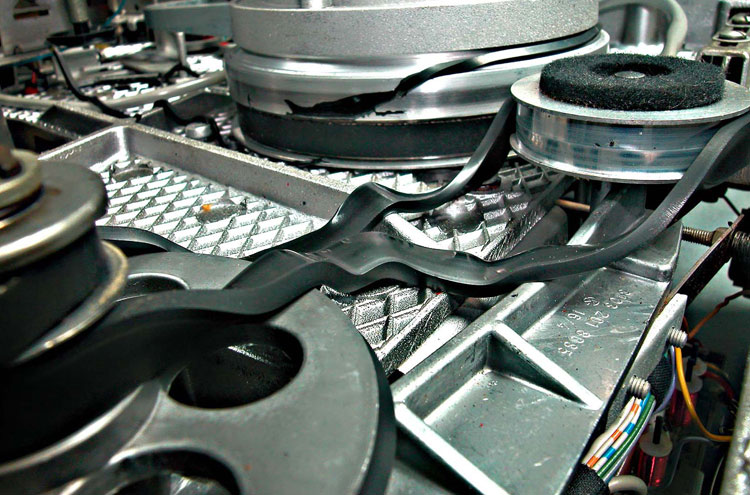

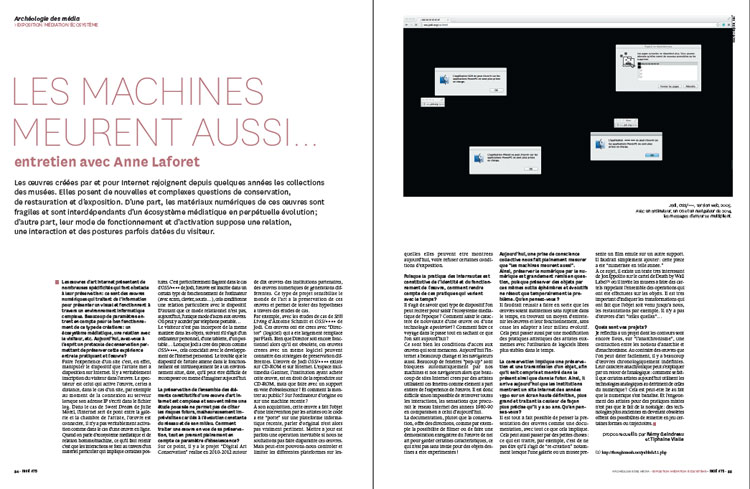

Acquisition d’équipements de remplacement par le ZKM, série de SGI indigo, 2014. Photographies des réserves du ZKM où sont entreposées une vingtaine d’ordinateurs de type SGI Indigo destinés à la conservation des œuvres de sa collection permanente. Photo: Morgane Stricot / © ZKM, Karlsruhe.

Les matériels et logiciels dont les œuvres numériques sont tributaires pour véhiculer leur discours sont des supports indispensables, mais instables. L’obsolescence confère à la matérialité initiale de ces œuvres une date limite de conservation. La seule solution à long terme, désormais largement acquise, est la mise à jour continuelle et systématique de cet environnement technologique. Seulement les mises à jour matérielles entrainent bien souvent des remaniements logiciels et des modifications plus ou moins légères du comportement ou de l’esthétique des œuvres. C’est pourquoi ces stratégies de conservation préconisant le changement technologique comme seul moyen de préserver l’art numérique se mêlent à un intérêt historique, prônant une archéologie des média et une culture de la réparation. Ces deux approches sont tout à fait légitimes, et à mon sens, fortement complémentaires, tant qu’elles sont réalisées au bon moment, à la lumière d’une documentation solide.

Réagir, c’est souvent déjà trop tard

Avec comme ennemi n°1 un phénomène socio-économique incontrôlable, réagir n’est pas une option. Si on agit, ou plutôt on réagit, au moment où un problème survient, c’est qu’il est déjà trop tard. C’est pourquoi l’anticipation est un prérequis indispensable à la préservation des œuvres numériques.

À la question « quand doit-on agir ? », ma réponse est simple : quand tout va bien. C’est-à-dire lorsque l’œuvre fonctionne correctement dans son contexte technologique d’origine. C’est à ce moment-là que des mesures peuvent être entreprises en prévision des changements technologiques à venir. En effet l’œuvre dans sa version 1.0 nous fournit un point de référence nécessaire avant toute intervention de conservation ou d’actualisation. Sa documentation approfondie et son maintien, notamment grâce à de bonnes conditions de stockage et à la duplication, permettent d’envisager des scénarios d’actualisation et de comparer le comportement et l’esthétique de l’œuvre tout au long de ce processus. La perte de la version initiale consécutive à un temps d’attente trop long rend tout effort de conservation à long terme risqué en termes d’authenticité.

La duplication et le versioning, entrepris simultanément, permettent d’apporter des solutions de préservation viable à court et à long terme. Ces deux concepts de conservation se composent des différentes stratégies de conservation existantes à l’heure actuelle. Ces stratégies, souvent issues des sciences de l’information et de la communication, ont été théorisées et mises en pratique par des organisations comme le DOCAM (1), Forging the future (2) ou encore les projets Matters in Media Art de la Tate (3) et Digital Art Conservation du ZKM (4).

Dupliquez, dupliquez, il en restera quelque chose…

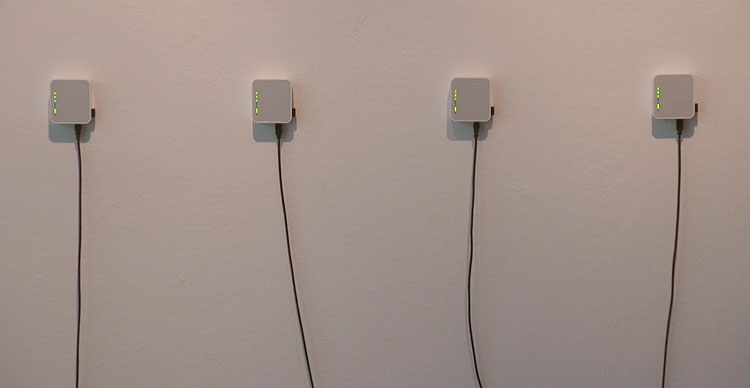

La façon la plus simple de préserver le comportement et l’esthétique d’une œuvre numérique est de conserver le plus longtemps possible son environnement technologique historique. C’est-à-dire de faire fonctionner son dispositif matériel original ou un dispositif identique (même époque, même modèle) avec l’environnement logiciel d’origine ou les données initiales.

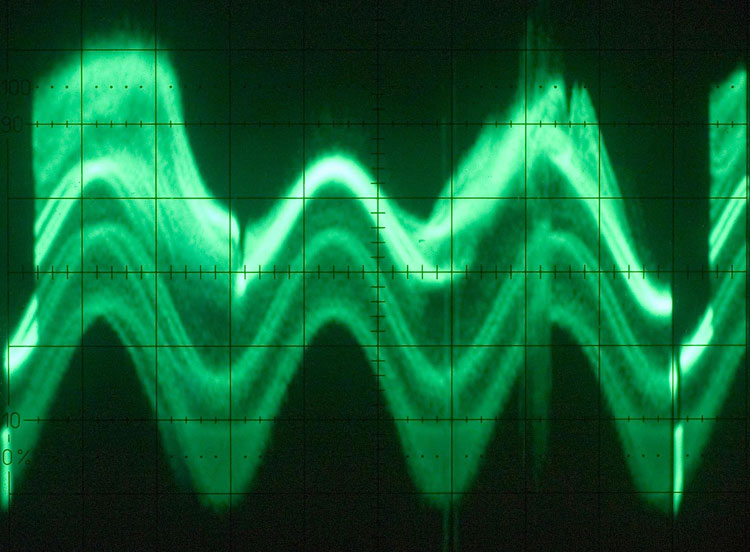

TV-BOT 1.0 (2005) et TV-BOT 2.0 (2010), Marc Lee, 2011. Mise en regard de deux versions de l’œuvre TV-BOT lors de l’exposition Digital Art Conservation au ZKM | Medien Museum en 2011. TV-BOT 1.0, étant aujourd’hui inaccessible dans sa version originale à cause de problème de compatibilité avec les navigateurs web actuels, a été exposée sous forme de documentation vidéo sur un écran cathodique aux côtés de sa version migrée. Cette version « figée » donnait alors à voir le comportement et l’esthétique d’origine de l’œuvre. Photo: ONUK / © ZKM, Karlsruhe.

Il existe plusieurs stratégies et pratiques visant à prolonger la durée de vie des œuvres numériques dans leur contexte technologique historique : la réparation du dispositif avec l’aide de pièces détachées, le remplacement par un modèle identique, l’inspection régulière de l’état de marche, la sauvegarde redondante des données et enfin l’entreposage et la manipulation dans de bonnes conditions.

La duplication est une méthode de conservation par anticipation combinant toutes ces stratégies. Il s’agit ici d’implémenter la copie des données propres à l’œuvre réalisée lors des sauvegardes (dans leur format d’origine (5)) sur les équipements de remplacement (ce qui implique d’avoir acquis ces équipements avant leur indisponibilité sur le marché). Tout ceci dans le but de dupliquer X fois l’œuvre dans son ensemble et ainsi créer plusieurs exemplaires identiques et fonctionnels.

Avoir plusieurs exemplaires fonctionnels permet de gagner du temps pour d’éventuelles mesures d’actualisation, d’avoir une connaissance documentaire et technologique approfondie du dispositif et du comportement de l’œuvre et enfin d’éviter des problèmes d’incompatibilité en testant les copies et données avec le matériel qui leur est dévolu.

…enfin, pas à long terme…

La duplication ne permet pas toutefois de conserver une œuvre à long terme puisque même si un entreposage effectué dans les meilleures conditions possible prolonge la durée de vie des composants, ils finiront fatalement par être défectueux et introuvables sur le marché. C’est pourquoi le versioning peut être envisagé.

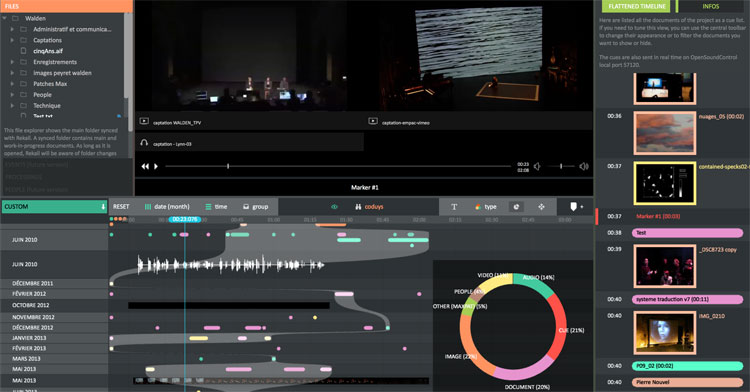

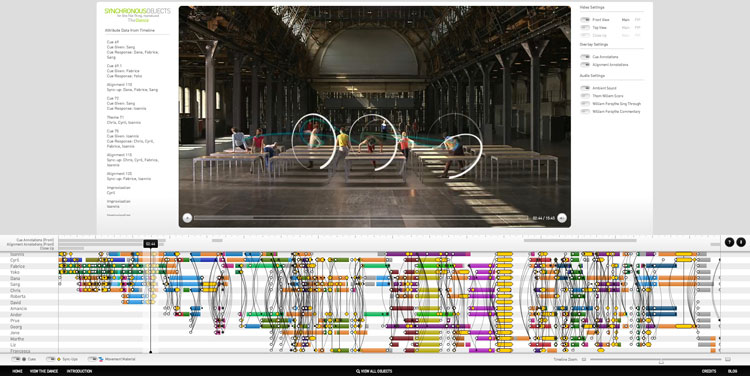

Le versioning (6) consiste en la création d’une ou plusieurs versions mises à jour de l’œuvre. C’est-à-dire tous les exemplaires résultant de l’actualisation de l’environnement technologique de l’œuvre, se référant à l’exemplaire 1.0. Ce concept de conservation regroupe un panel de stratégies allant de la migration sans changement discernable du comportement de l’œuvre jusqu’à la réinterprétation de l’idée qui la sous-tend.

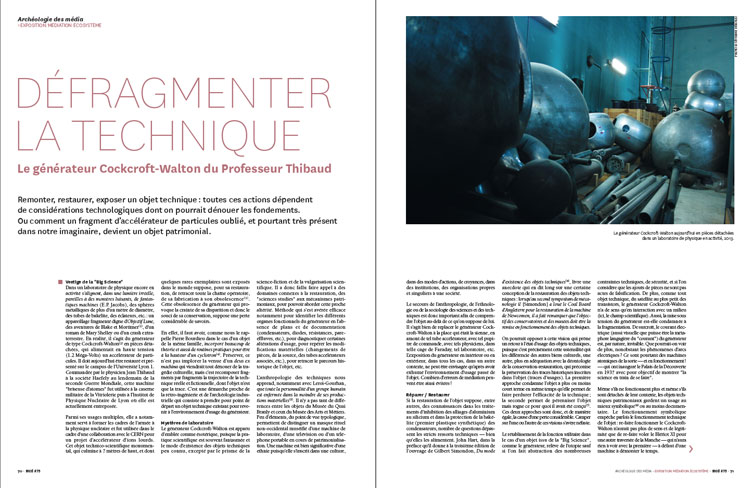

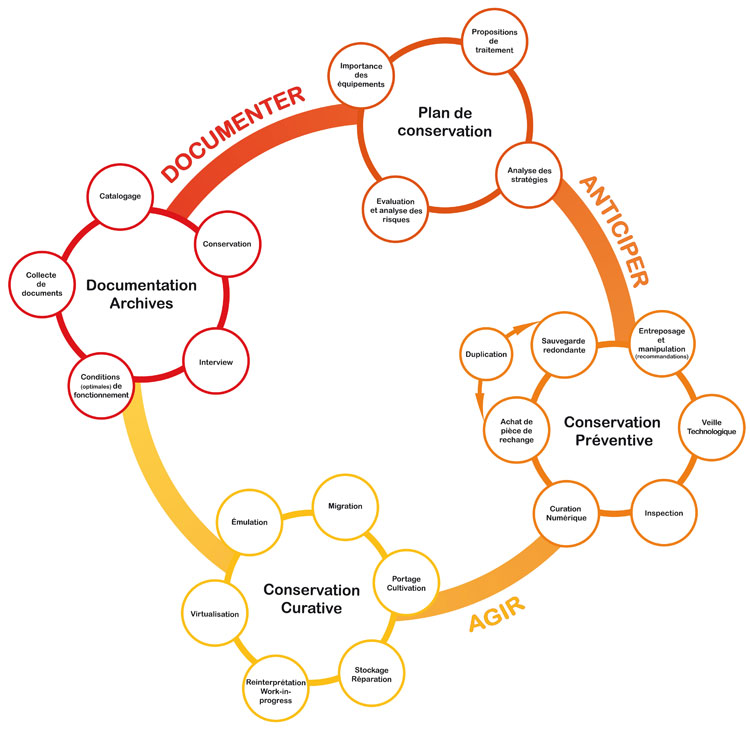

Diagramme Digitalis (diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes), 2014. Le projet Digitalis a commencé en 2012, dans le cadre du projet de fin d’étude de Morgane Stricot à l’École Supérieure d’Art d’Avignon. Ce diagramme est accessible en trois langues (français, allemand et anglais). Photo: Morgane Stricot / D.R.

Quelle que soit la stratégie choisie, on apportera ici une modification plus ou moins sévère du code source, des données ou des artefacts de représentation. La migration, la virtualisation, l’émulation et le portage n’apportent la plupart du temps qu’une actualisation du « contenant » alors qu’avec la réinterprétation on passe à l’actualisation du « contenu », c’est-à-dire de l’idée, à l’écosystème médiatique contemporain à chaque nouvelle exposition. Le versioning est une manière d’accompagner l’évolution naturelle du concept de l’œuvre.

Certains comportements sont conditionnés par les matériels historiques et d’autres comportent des éléments contextuels, c’est pourquoi une bonne documentation et surtout une collaboration active entre domaines de compétences et le ou les artistes sont primordiaux afin de définir une limite claire entre évolution naturelle et amélioration technique ou esthétique.

Une réserve cependant. Une actualisation du « contenant » apportera souvent des modifications du comportement et de l’esthétique de l’œuvre, même si bien souvent, c’est de manière bénéfique ou du moins contrôlable (8). Une utilisation excessive et arbitraire de la réinterprétation donnerait alors lieu à un work-in-progress sans fin, ne laissant plus de place à l’historicité et à la chronologie et surtout empêchant ainsi les futures générations d’artistes numériques de s’inscrire dans le paysage technologique qui leur est propre.

Digitalis, un diagramme pour agir

Il est clair qu’il n’existe pas une méthode unique applicable à tous les cas, mais plutôt que chaque cas vient nourrir des méthodes différentes. Fort de ce constat, j’ai mis sur pied un diagramme méthodologique expérimental en ligne, appelé Digitalis (7). Normatif, il donne une vue d’ensemble des phases contribuant à la préservation d’objets numériques complexes en milieu muséal. Il a pour principal but d’aider les différents acteurs à définir les paramètres d’instanciation d’une œuvre afin de prendre une décision qui préserve son comportement et donc son authenticité. Il leur permet également de se poser les bonnes questions afin de maintenir cette authenticité malgré les divers changements technologiques.

Enfin, en étant le plus objectif possible, il aide à comprendre les potentiels risques et bénéfices de chaque stratégie de conservation, afin d’en choisir une en toute connaissance de cause. Ce diagramme tente d’apporter une approche plus scientifique et systématique de la conservation de l’art numérique. Sa forme circulaire illustre la nature proactive de la conservation : aucune solution n’est durable, il faut en permanence agir. Digitalis fait d’ailleurs l’objet d’une amélioration et d’une adaptation constante liée à l’évolution des pratiques numériques. Toute participation est la bienvenue.

Morgane Stricot

conservateur-restaurateur, ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie), Karlsruhe, Allemagne.

publié dans MCD#75, « Archéologie des médias », septembre / novembre 2014

(1) L’Alliance de recherche DOCAM (Documentation et Conservation du patrimoine des Arts Médiatiques) a été initiée par la Fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie (FDL) en 2005. www.docam.ca/ (consulté le 23 février 2014)

(2) Forging the future : nouveaux outils pour la préservation des médias variables. http://forging-the-future.net/ (consulté le 23 février 2014)

(3) Ce projet collaboratif, lancé en 2005 par le New Art Trust (NAT), le Museum of Modern Art (MoMA), le San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) et la Tate, a pour but d’aider ceux qui collectent et conservent les œuvres à obsolescence technologique (time-based media artworks). www.tate.org.uk/about/projects/matters-media-art (consulté le 09 mars 2014)

(4) ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. Ce projet de recherche (2010-2012) a été consacré à l’exploration de stratégies de conservation de l’art numérique. www02.zkm.de/digitalartconservation/ (consulté le 23 février 2014)

(5) Image disque (système d’exploitation, programmes, données et pilotes), CD, DVD, cassette ou cartouche de jeux vidéo par exemple.

(6) Terme habituellement utilisé en développement logiciel. La définition est ici étendue à l’environnement matériel de l’œuvre.

(7) Digitalis, diagramme méthodologique de la préservation d’objets numériques complexes. http://digitalis.litchio.com

(8) Par exemple, le passage d’un vidéoprojecteur CRT à un vidéoprojecteur HD apporte bien souvent une meilleure lisibilité de l’artefact de représentation (luminosité, contraste et rendu des couleurs). Autre exemple, l’ajout d’une portion de code permettra de pallier au problème de vitesse lors d’une migration vers un ordinateur de plus forte puissance.