déconstruction sonore

Julien Ottavi est un intellectuel contemporain hybride très intéressant, capable d’explorer et d’associer un activisme médiatique à la composition sonore, à la poésie, au cinéma expérimental et à l’anarchitecture. Il est membre fondateur du collectif Apo33 (une association prolifique dans les domaines interdisciplinaires de l’art et de la technologie alliant recherche, expérimentation et intervention sociale) dont l’ADN se situe dans la fusion de l’art sonore, du live-vidéo, des nouvelles technologies et des performances physiques et dans le développement d’outils matériels et logiciels destinés à des projets créatifs,

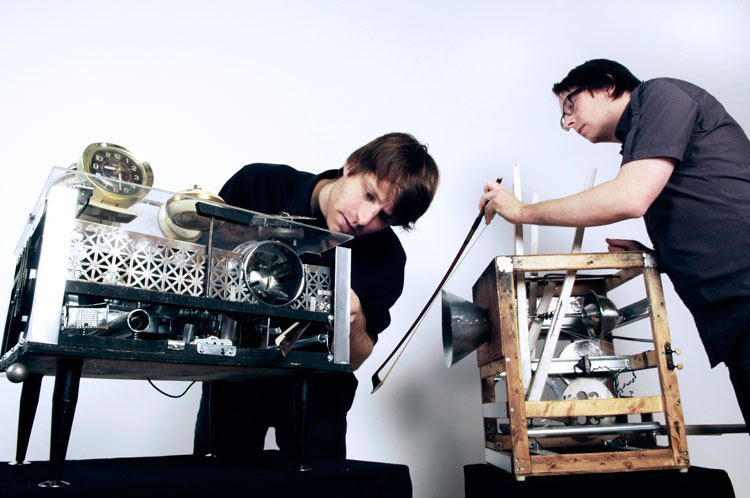

Julien Ottavi – The Noiser. Photo : Julien Ottavi/Apo33 (Copyleft)

Depuis 1997, Ottavi développe un travail de composition qui utilise la déconstruction de la voix et la fragmentation de processus grâce au montage numérique. Durant de nombreuses années, en tant que développeur audio et vidéo par le biais de Pure Data, il a fouillé les réserves de l’électronique et construit à partir de matériaux non-conventionnels ou obsolètes, tout en maintenant une posture « militante » quant au partage des connaissances sur le développement technologique, un cheminement qui a conduit à la création d’APODIO, un système d’exploitation Gnu/Linux dédié à l’art numérique. Il suit de manière inconditionnelle la philosophie de l’open source, interprétée comme une ouverture complète, libérée du carcan de la propriété intellectuelle, des idées classiques de l’auteur en tant que créateur individuel et des œuvres d’art issues de talents uniques et individuels. Parti de la scène underground de Nantes jusqu’à atteindre une dimension mondiale, son travail se caractérise par une approche fluide qui se démarque par l’émancipation constante des catégories stylistiques et de fonctionnelles.

Comment est née l’idée d’Apo33 ? De nos jours, un collectif lié à un contexte artistique militant qui guide son travail sur les nouveaux médias n’est plus exceptionnel, mais peut-être l’était-il lorsque vous avez commencé ?

Apo33 a débuté en 1996. L’idée originale était d’apporter à Nantes la musique bruitiste et expérimentale, les performances, tous ces genres qui n’étaient pas représentés dans les médias grand public. Au début des années 2000, nous avons évolué vers la production, la recherche et la promotion de nos propres œuvres d’art. Lorsque nous avons commencé à hybrider l’art, les technologies, l’écologie, la philosophie et la théorie, c’était absolument nouveau en termes d’organisations transdisciplinaires. Nous collaborions alors beaucoup avec des organisations militantes, des médias et associations politiques alternatifs, des collectifs d’art, des organisations travaillant autour des logiciels libres, des nouvelles technologies, du copyleft et, enfin, d’autres groupes versés dans la théorie et la philosophie. Cependant, il était rare que ces organisations mélangent tous ces éléments de manière non-hiérarchique. Aujourd’hui, ces pratiques sont plus répandues et on trouve plusieurs collectifs comme Apo33 dans le monde entier. Cela nous réjouit parce qu’il est important que ces modes d’organisation se multiplient de manière virale et sèment de nouvelles graines dans le quotidien des gens.

Je trouve particulièrement intéressant de lier les changements technologiques et socio-économiques de l’ »information / communication / économie » aux concepts de production et de consommation qui excluent la participation directe de l’argent. Je pense à ces soi-disant « activités économiques non-monétaires » qui sont difficiles à quantifier à travers des indicateurs monétaires, mais susceptibles d’être mieux expliquées par les catégories des médias numériques, des réseaux et de l’esthétique du flux (1).

À vrai dire, ce n’était pas le premier lien, mais à un moment donné il a pris de l’importance parce que nous voulions survivre grâce à notre art, sans avoir pour autant à vendre notre âme. Nous voulions, et voulons encore, rester cohérents par rapport à nos aspirations. Tu produis de l’art, des logiciels, du savoir, des outils que tu partages avec ta communauté, tu ne vends pas de produits dans le but de dégager un bénéfice. Si tu vends quelque chose, ce sera lié à des services, des processus de production, etc. Le mouvement du copyleft apporte de nouveaux paradigmes d’échange économique basés sur les relations sociales et des échanges de « principe », par opposition au capitalisme dont les objectifs sont l’exploitation des travailleurs et le profit issu de tout produit possible, y compris de l’argent (en tant qu’objet virtuel), des productions de masse, de l’épuisement de la nature (terre, ressources, animaux, etc.) et des activités humaines (art, agriculture, énergies, sciences, logement, etc.).

Depuis quelques années, les logiciels libres sont impliqués dans la pratique de réseau. C’est par le biais de ces réseaux originels que le code source a pu circuler; il a été partagé, copié, modifié. Le logiciel libre n’a pu être développé qu’à partir d’un effort collaboratif, de projets, programmations, corrections et beta-tests multi-auteurs. Dès le départ, le projet du « libre » s’est intégré à la pratique d’Internet et du réseau. Sans les logiciels libres et les options de licences affranchies du droit d’auteur, la notion de réseaux numériques se serait trouvée elle-même limitée à des sites payants ou contrôlés par des sociétés privées. Alors que ces sociétés sont manifestement présentes dans le système actuel, elles doivent rivaliser avec des structures plus ouvertes, qui s’ajoutent à une variété de produits issus de la libre circulation, telle que des logiciels, des textes, des idées, de la documentation, des outils de distribution, de communauté, d’entraide, des forums, des modes de partage, etc. Plusieurs formes de création associées à des notions contemporaines de réseaux, de partages et de collaborations ont été mises au point à l’intérieur et en dehors d’Internet…

Lorsque l’auteur se démultiplie, dix fois, mille fois, lorsque la machine (prothèse de l’être humain) devient créatrice autonome et quasi-indépendante, nous pourrions y voir une nouvelle société en pleine émergence où des visions neuves se mêlent et s’entremêlent, s’accumulent et explosent, de nouveaux espoirs surgissent menant à des transformations. Les transformations machiniques ont mené au chaos, à des comportements étranges et inouïs. À présent, nous courrons dans l’obscurité avec la peur comme seul éclairage; peut-être vers notre extermination, comme Icare visant le soleil, essayant de disparaître dans le soleil. Mais en quoi cela est-il lié à des pratiques artistiques ? Peut-être que ces pratiques ne font que refléter nos champs de vision, nos désirs, nos fantômes ? Le désir est peut-être nécessaire à notre transformation, et nous avons besoin de créer des machines, par le biais de réseaux, de participer collectivement à une œuvre d’art incommensurable et interminable, avec des réseaux agissant comme autant de multiplicateurs d’une myriade de permutations.

Que pensez-vous de la scène musicale actuelle du glitch ? Ce type d’expression est souvent basé sur une esthétique de l’erreur avec une matrice post-structurale et trouve son orientation conceptuelle dans le slogan de Deleuze et Guattari : Les machines désirantes ne marchent que détraquées (2). Est-ce que cela exprime également votre point de vue politique ?

Il est intéressant de se pencher sur la question de l’erreur dans l’art en général, de la musique improvisée au cinéma expérimental. Le glitch, l’erreur numérique, le bug, la saleté sont très importants pour les modes d’expression émergents : ils créent de nouvelles façons de jouer avec le medium ou donner des outils à l’artiste. Dans le cas de l’ordinateur, tout le monde est confronté à sa limite. Sa technologie est loin d’être parfaite et, en ce moment, il se multiplie sans fin, ce qui a pour résultat des décharges en Inde, en Afrique ou en Chine, où les pauvres et les enfants sont intoxiqués par le recyclage de composants dangereux qui forment ces outils. Nous devons non seulement aller au-delà de l’idée de simplement faire de la musique ou de l’art numérique, mais aussi il nous faut prendre en compte l’aspect du recyclage. La philosophie GNU/Linux et les nouvelles pratiques de recyclage des machines pour de nouvelles utilisations devraient pouvoir inspirer des artistes dans leur musique et dans leur production artistique.

Apo33, L’oiseau et l’autre, installation sonore basée sur des chants d’oiseaux, 2012. Photo : Julien Ottavi/Apo33 (Copyleft)

La formation des personnes impliquées dans ces disciplines est nécessairement hétérogène : elle est souvent située à la croisée de l’éducation artistique et musicale, ou dans un champ complètement différent. De quel domaine votre univers s’inspire-t-il ?

Depuis de nombreuses années, je développe une pratique de recherche artistique basée sur les nouvelles formes d’écriture musicale utilisant l’ordinateur, les outils audio et les réseaux. À partir de l’interprétation musicale de partitions graphiques telles que Treatise de Cornelius Cardew, December d’Earle Brown ou Cartridge Music de John Cage, j’ai axé mon travail sur l’idée d’une composition programmatique, de recherches dans le domaine du code en tant que partition, mélange de partitions, instrument et direction. Par conséquent, lorsque j’écris un morceau de code ou un « patch » (j’utilise PureData comme principal outil de code) en mettant l’accent sur des idées précises telles que « l’étude de fréquences » ou « la musique de bruit blanc », le programme fait glisser l’interprétation vers une zone avancée dont le musicien suit les chemins indéterminés : la partition graphique, à travers laquelle son interprétation est étroitement liée à l’ouverture de la composition.

L’ordinateur est devenu pour moi un domaine musical où musiciens, interprètes, compositeurs, programmeurs et autres praticiens fusionnent avec de nouveaux outils où s’opèrent des potentialités musicales infinies. Plus qu’un instrument, l’ordinateur offre une toute nouvelle compréhension de la composition musicale. Je peux simultanément construire mon instrument et réaliser une composition, au moment même où j’interprète et joue la musique en public tout en enregistrant et diffusant ce qui en résulte à travers le monde. Je peux contrôler l’ensemble de la chaîne de la production artistique, de son écriture et de sa conception à sa production et sa distribution.

Les ordinateurs portables et autres technologies mobiles, tels que les enregistreurs numériques, apportent un autre niveau à ces pratiques musicales. Nous ne sommes plus limités par notre positionnement spatial : l’espace du studio. La caverne/refuge du musicien/compositeur peut devenir tout aussi nomade que son utilisateur. Nous pouvons presque écrire et composer/jouer/diffuser de la musique aussi souvent que nous le voulons. Ces réalités ont changé ma pratique musicale, offrant une plus grande liberté de mouvement par rapport aux restrictions spatio-temporelles ou aux limitations géographiques dans le cadre de ma production musicale.

En même temps qu’une plus grande mobilité était offerte par l’ordinateur, transformant radicalement ma relation à l’atelier, le World Wide Web est arrivé et avec lui une autre dimension de ma pratique musicale. Je peux à présent jouer à distance avec d’autres musiciens et compositeurs dans des salles de concert, sans avoir à m’y trouver physiquement. Cela m’a conduit à produire et participer à des festivals de musique en ligne ou des concerts à distance, ainsi qu’à collaborer avec différents musiciens dans un contexte où le public, comme les musiciens, ne sont plus dans un espace donné, mais sont dispersés à travers le monde, à l’échelle globale et font l’expérience simultanée de ces productions. Nous pouvons transférer des sons de très haute qualité sur Internet à l’aide des technologies du stream.

En fin de compte, cela signifie que pour explorer ces nouvelles pratiques et collaborations musicales, je peux maintenant travailler avec les musiciens avec qui je souhaitais jouer sans avoir à planifier de voyage, de vol, de visa, etc. Ceci a également contribué à renforcer la communauté et a ouvert les frontières pour les musiciens de pays comme l’Amérique du Sud, l’Afrique ou l’Asie, dont le travail n’était ni diffusé ni connu en Occident. J’ai également commencé à mettre en place mes propres serveurs pour expérimenter avec des studios de musique en ligne, où j’ai enregistré un album entier en collaboration avec un autre musicien à New York, sans jamais être dans le même pays au cours de la production de ce travail. En utilisant la fonction traditionnelle du studio (postproduction), l’enregistrement audio, le mixage multi-canal, etc. avec cette plateforme en ligne, on a travaillé pendant un mois, sur quelques heures d’enregistrements récents et terminés de nouvelles compositions destinées à un CD de 45 minutes.

Mon travail est hanté par un rêve : celui de pouvoir écouter la musique que j’ai dans la tête, paradoxalement sans la fabriquer. Cela vient de l’idée que je suis avant tout un auditeur dont découle le musicien/compositeur. Quand je joue/crée de la musique, j’aime pouvoir l’écouter en même temps que l’auditoire qui la reçoit, plutôt que de me focaliser sur le processus de composition. L’enregistrement ne suffisait pas, car son évolution organique est figée. Je voulais écouter de la musique avec des éléments incontrôlables/imprévisibles, qui intègrent des sources sonores externes (externes à la synthèse, l’algorithme ou la logique informatique). J’ai donc décidé de créer un compositeur automatisé, prenant le relais à partir du point où se situe la Musique, comme le proposait John Cage, c’est-à-dire : une série d’événements sur une ligne chronologique, la Musique est l’écriture du temps, la Musique est temps…

Ce système d’automation doit pouvoir mélanger des sons grâce à un système de samplers, de contrôles de volume et d’effets gérés par différentes horloges effectuant des traitements selon des valeurs aléatoires, y compris des réactions échappant aux contrôles de données comme les entrées fondamentales, les fréquences et les enveloppes. Cette musique peut être créée de n’importe où, en captant du bruit dans la rue, dans un champ ou dans un immeuble, puis en le mixant, le transformant, l’envoyant sur Internet et le diffusant en stream en temps réel à n’importe quel auditeur du cyberespace.

À ce jour, j’ai pu écouter ma « propre » musique chez moi, sans la fabriquer et je suis en mesure d’écouter les transformations subtiles des mouvements sonores et inattendus provenant des changements issus de la source sonore liée aux activités qui se produisent dans les rues et bâtiments et champs où le son est capté : […] une communauté crée des utilisations possibles de la technologie. L’ »utilisateur » de la technologie, n’est donc pas un individu, mais un membre de la communauté ayant une pratique qui utilise la technologie en question. L’utilisateur unique est impliqué dans les pratiques de la communauté et donne du sens à la technologie dans le contexte de ces pratiques. Quand l’innovation transforme ces pratiques, de nouvelles manières d’agir créent de nouvelles interprétations du monde. Si l’innovation est technologique, la technologie s’intègre de manière nouvelle dans la pratique sociale et acquiert un nouveau sens (3).

Interview par Pasquale Napolitano

publié dans MCD #68, « La culture du libre », sept. / nov. 2012

(1) Manuel Castells, Internet Galaxy (Oxford, Oxford University Press, 2001).

(2) Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe (Minuit, 1972).

(3) Ilka Tuomi, Networks of Innovation, change and meaning in the age of the Internet (Oxford, Oxford University Press, 2002)

> http://apo33.org/

> Préambule :

> Préambule :