électronique 2017

L’édition 2017 de Présences électronique a débuté sur une « note » assez triste, avec un morceau de Mika Vainio, disparu prématurement quelques heures plus tôt. Il avait partagé l’affiche du festival en 2006, pour son célèbre projet Pan Sonic formé avec son complice Ilpo Väisänen, puis il était revenu en solo en 2009, programmé avec Philip Jeck, Erik-M & FM Einheit, KK.Null, David Toop, Pita…

Photo: © INA / Aude Paget.

Au croisement des musiques expérimentales et d’expérimentation, le festival Présences électronique porté par l’INA/GRM (Groupe de Recherches Musicales) rassemble aussi bien des artistes de la scène électroacoustique, adeptes d’une musique improvisée ou composée, écrite, « savante », que des musiciens issus de l’electronica « radicale » et post-industrielle, qui s’est affirmée en marge du circuit techno. Cette 13ème édition qui se déroulait une fois encore au Cent-Quatre en attendant de réintégrer les studios de Maison de la Radio ne dérogeait pas à cette règle en proposant à un public curieux et exigeant un panel d’artistes souvent méconnus.

C’est avec une courte pièce d’Ivo Malec joué par Daniel Teruggi, directeur du GRM, que le festival a donc vraiment commencé. Moins abrasif que Mika Vainio, ce premier mouvement de Triola ou Symphonie pour moi même (1978) est néanmoins chargé de bourdonnements, de uhulements synthétiques et de bruits parasites. Une pallette de sons assez large, restituée avec précision par l’acousmonium, le fameux dispositif sonore composé de nombreux haut-parleux qui permettent une écoute spatialisée. Plus lumineux, plus « symphonique » par son jeu de nappes, le morceau de Kara-Lis Coverdale contrastait ensuite avec cette effervescence bruitiste. La compositrice canadienne a sans aucun doute livré le concert le plus « accessible » de la soirée. On devrait la retrouver au programme du festival Mutek en août prochain.

Jana Winderen. Photo: © INA / Didier Allard.

Avec la performance de Thomas Ankersmit, retour à des sonorités bourdonnantes qui alternent basses et hautes fréquentes, laissant apparaître des moments d’apaisements entre deux stridences. La soirée se termine sur le grand bric-à-brac sonore dispensé par Cannibal, formation de circonstances réunissant le plasticien Cameron Jamie, Cary Loren (Destroy All Monster) et Denis Tyfus. Parfois brouillonne, leur prestation alignait les télescopages de sources, des boucles au lancement qui semblait aléatoire, des samples parfois improbables (Sorry angel…), des gargarismes et une rythmique en retrait qui a fini par émerger après de longues digressions guitaristiques…

Le lendemain, on retrouve cette sensation de cacophonie organisée avec L’ocelle Mare, le projet solo de Thomas Bonvalet (par ailleurs guitariste du duo post-rock expérimental Cheval de Frise). Objets, instruments acoustiques, corps, machines : Thomas Bonvalet livre une œuvre composite qui emprunte au « bruit-collage » et à la performance. Lui succèdant, Jana Winderen nous immergent avec ses field-recordings dans un univers sonore naturaliste et aquatique (cris d’oiseaux, ressac de l’océan, souffle du vent, etc). À la manière de Chris Watson qu’elle côtoie sur le label Touch, ses captations dessinent un paysage tout en étant offrant un dépaysement… Un moment de grâce avant de replonger dans des méandres plus bruitistes.

François Bayle. Photo: © INA / Didier Allard.

En début de soirée, François Bayle, ancien directeur du GRM, prend les commandes de l’acousmonium qu’il a conçu dans les années 70s comme un « orchestre de haut-parleurs » destiné à répondre aux exigences acoustique de la musique concrète, perfectionné au fil des années et de l’évolution des techniques de son. Comme on a pu s’en rendre compte lors de l’interprétation de La Fin du bruit, courte pièce de son répertoire où se répercute des sons granuleux ou grésillants et des voix transformées dont on ne (re)connaît pas l’origine, l’acousmonium permet d’en déployer toute la richesse sonore et de renforcer ainsi le plaisir de l’écoute.

Stephan Mathieu — dont le travail souvent collaboratif est inscrit depuis longtemps sur des plateformes comme Ritornell, 12k, Spekk, Line et désormais Schwebung, son propre label — avait choisi d’interpréter December 52, une pièce d’Earle Brown qui se caractérise notamment par sa partition graphique et une lattitude assez large dans son interprétation. Adepte de l’electronic-music plutôt glitch et expérimentale, il a délivré un set très ambient, mais avec un certain relief, doté d’un son ample avec du corps, très unitaire et non pas « fragmenté » comme la plupart des autres pièces proposées.

Stephan Matthieu. Photo: © INA / Didier Allard.

Changement d’ambiance avec l’arrivée de Hild Sofie Tafjord, musicienne accomplie qui évolue aussi au sein de nombreuses formations à géométrie variable (dont Zeitkrazer et le Trondheim Jazz Orchestra). Drôle d’impression en la voyant débarquer sur scène avec son cor d’harmonie (plus gros et complexe qu’un cor de chasse). Au début, on entend qu’un souffle « discontinu », presque asthmatique. Dans un second temps quelques sons cuivrés finissent par sortir de l’instrument rutilant et sont aussitôt retravaillés, « bidouillés », ce qui rend encore plus difficile à suivre sa proposition.

Passage de témoin ensuite avec le duo Demdike Stare qui concluait cette deuxième soirée avec un mix en hommage au GRM baptisé Cosmogony, initiallement prévu l’année dernière. Grand consommateur de vynils, Sean Canty et Miles Whittaker ont été jusqu’à presser quelques dubplates après avoir farfouillé dans les archives du GRM. Des galettes qu’ils combineront à d’autres raretés vyniliques piochés dans leur trésor personnel. Pour autant, les loops (parfois un peu trop flagrants) mêlés à quelques effets disloqués ne nous ont pas « ensorcellés », on attendait autre chose. Si la composante dark-drone était bien présente, il y manquait, à notre sens, la dimension « dub/breakbeat » qui ont fait leur réputation.

Leafcutter John. Photo: © INA / Aude Paget.

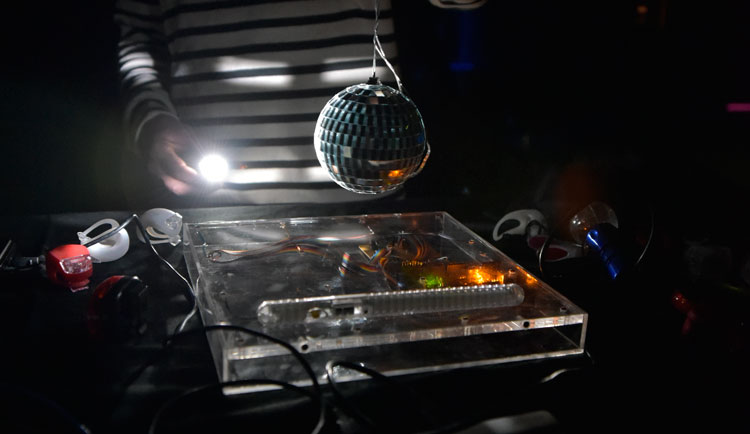

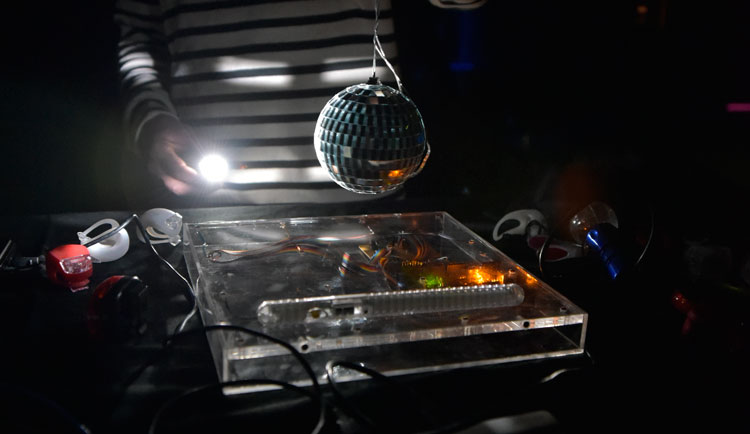

Dernier round le dimanche 16 avril, qui s’est ouvert avec Meryll Ampe. Si l’on parle souvent de « sculpture sonore » en commettant un abus de langage, force est de constater que ce n’est pas le cas avec cette artiste qui pratique à la fois la musique et la sculpture. Pour le festival, elle a conçu une pièce comme un jeu de construction, à partir d’enregistrements et traitements qui interagissent et délimitent un espace et une plastique sonore inédite. Leafcutter John est aussi, à sa manière, un sculpteur de sons. Mais c’est la lumière qui lui sert d’outil pour commander et moduler les éléments musicaux. Multipliant les sources lumineuses, de lampes-gadgets à une mini-boule à facette qu’il agite au-dessus d’une interface comme un pendule, il se révèle le plus inventif de cette programmation. Petite pause personnelle pour conjurer, le temps d’une manifestation, l’ordre noir qui nous menace, et nous revenons au Cent-Quatre pour la dernière session du festival.

Se saissant à son tour de l’acousmonium, François Bonnet (directeur artistique du festival et du GRM) nous fait découvrir un extrait de l’œuvre de James Tenney (1934-2006), pionnier de la musique électronique avec Max Mathews, qui prend une tonalité particulière sous l’effet de spatialisation. Ensuite Andrew Pekler, adepte du found-sounds et qui a renouvellé l’expérience du piano préparé à l’ère du téléphone portable, proposait une Description of an island, comme un reportage audio imaginaire. Cet aspect narratif était poussé à l’extrême avec Akira Rabelais qui, sur une musique ténue, nous contait l’histoire lancinante de La femme sans tête…

Minibus Pimps. Photo: © INA / Jean-Baptiste Garcia

Le dernier set de cette édition revenait au combo Minibus Pimps, soit Helge Sten (alias Deathprod et Supersilent) et John Paul Jones (le bassiste de Led Zepellin qui a aussi produit, arrangé et joué avec La Fura Del Baus, Peter Gabriel, Brian Eno, Diamanda Galas, Sonic Youth…!). Comme on pouvait le pressentir, le duo nous a entraînés — et parfois perdu — dans un long corridor de « guitare noise » chargé d’effets, hésitant entre drone/indus et libre improvisation selon les aléas de leur performance. Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres explorations sonores.

Laurent Diouf

> https://inagrm.com/fr