de l’accès à l’excès

Conférences-performances sur des thèmes scientifiques, étude des processus de création d’une chorégraphie par les neurosciences, développement de nouveaux agrès pour le cirque… Les relations entre sciences et spectacle vivant sont variées et fécondes. Tour d’horizon et focus sur les démarches de deux chorégraphes, Kitsou Dubois et Gilles Jobin.

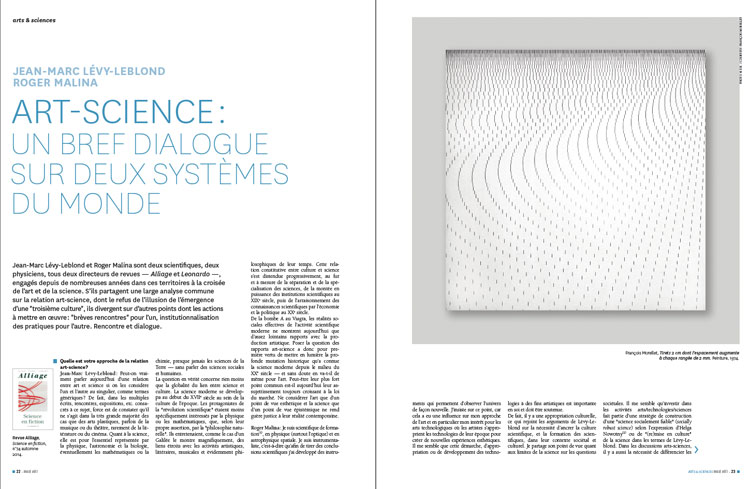

Quantum, chorégraphie de Gilles Jobin. Photo: © Gregory Batardon / Courtesy: Gilles Jobin.

L’histoire des arts de la scène est hantée par les sciences. Les exemples abondent et peuvent être regroupés en trois axes principaux : la science comme sujet (avec pour tête de proue La vie de Galilée de Brecht); la nécessaire connaissance du corps dans toutes ses ramifications (celui du danseur comme celui de l’acteur); les techno-sciences, dont l’évolution imprègne l’évolution de la scénographie et des salles de spectacle. Nous n’évoquerons ici que quelques-uns des avatars contemporains de ces trois continuums (1).

Depuis la fin des années 2000, l’essor de la conférence-performance offre la promesse d’une rencontre avec le réel, d’une explication – si ce n’est d’une démonstration, d’un théâtre de la preuve. Donnée dans un contexte théâtral, elle offre parfois la possibilité de transmettre autrement et ailleurs un savoir scientifique (Ten Billions, mis en scène par Katie Mitchell en collaboration avec le scientifique Stephen Emmot, présent sur scène, sur les conséquences de l’évolution de la population mondiale; Space Travelling d’Agnes Meyer-Brandis sur la question de l’apesanteur). La rigueur du raisonnement laisse parfois libre cours à la fantaisie et à l’absurde, comme dans la série des Cartographies de Frédéric Ferrer, sous-titrées petites conférences théâtrales sur des endroits du monde.

Liliane Campos, dans Sciences en scène dans le théâtre britannique contemporain (2) montre que chez nos voisins d’outre-Manche les sciences sont à la fois thème et langage pour des auteurs et des compagnies tels que Tom Stoppard, Caryl Churchill, Sarah Kane, On Theatre ou le Théâtre de Complicité. Malgré l’essor des conférences-performances, la science comme sujet est plus rare en France. D’où la publicité autour du projet binôme, initié en 2010 par le metteur en scène Thibault Rossigneux, directeur artistique de la compagnie Les Sens des Mots (3), avec rendez-vous annuel lors du festival d’Avignon. Le protocole est ainsi défini : deux mois après un entretien de 50 minutes entre un auteur de théâtre et un scientifique, le premier livre une lecture publique d’une pièce issue de la rencontre avec le second. De son côté, la base de données en ligne Scènes de méninges (4) recense dans l’hexagone les pièces de théâtre en lien plus ou moins direct avec les sciences.

La connaissance scientifique du corps et du cerveau accompagne l’évolution des théories de l’interprétation, et vice versa. La médecine, la psychologie, la biologie, la neurophysiologie sont autant de portes directement ouvertes sur la compréhension du mouvement dont chorégraphes et danseurs s’emparent tout au long du 20e siècle. À rebours, la connaissance empirique du danseur, son haut degré de maîtrise corporelle mêlé à des processus mentaux et émotionnels complexes en font un partenaire de choix pour des études scientifiques. Le récent film de Julien Prévieux, Patterns of life (2014), produit pour la « troisième scène » de l’Opéra de Paris, retrace une partie de cette histoire tout en la mettant en pratique. Julien Prévieux reconstruit six expériences de capture du mouvement avec cinq danseurs du Ballet de l’Opéra, des lapins, du scotch et une tortue. Les danseurs exécutent des chorégraphies à partir de protocoles et résultats scientifiques préalablement recensés et décrits dans un article du philosophe Grégoire Chamayou, « Une brève histoire des corps schématiques » (5). L’étude scientifique du mouvement (chorégraphié si ce n’est chorégraphique) devient dans Patterns of life prétexte à chorégraphie. La boucle est bouclée.

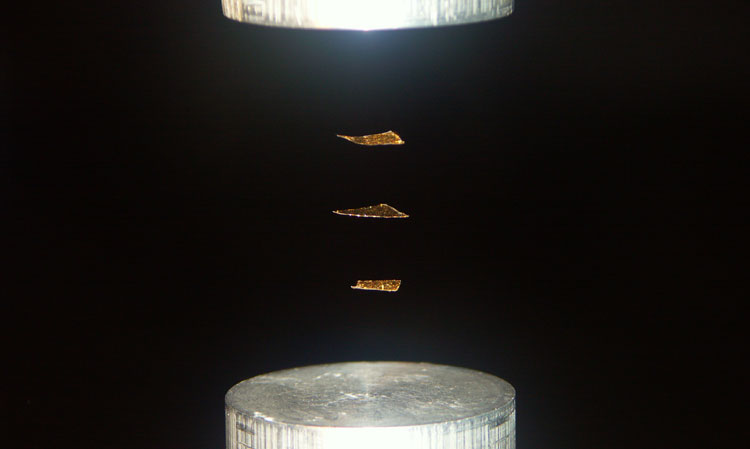

Kitsou Dubois, danseurs lors d’un vol en apesanteur effectué en 2009. Photo: © Loïc Parent / Courtesy: Kitsou Dubois.

Depuis une décennie environ, les sciences cognitives et les neurosciences retiennent tout particulièrement l’attention de la danse. Le chorégraphe Wayne McGregor a ainsi mis en œuvre un véritable laboratoire de recherche sur le corps au sein même de sa compagnie (6). Depuis 2001, avec Scott deLahunta, il invite des scientifiques dans son studio, dont Philip Barnard, spécialiste de sciences cognitives (7). Wayne McGregor leur propose alors d’étudier son processus de création afin de susciter une nouvelle compréhension de la pratique chorégraphique. Il s’agit de rechercher des connexions entre la créativité, la chorégraphie et l’étude scientifique du mouvement et du cerveau. Ce champ s’avère particulièrement fécond pour la danse. Un premier colloque international est organisé par Ivar Hagendoorn dès janvier 2004. Intitulé Dance and the Brain, il est accueilli par les ballets de Francfort, dirigés par William Forsythe. Comme le note Scott deLahunta, la curiosité personnelle de Forsythe pour les neurosciences provient de son désir de préciser une intuition sur la perception de ses œuvres par les spectateurs au travers de la compréhension des mécanismes cognitifs de l’attention (8).

En 2005, Johannes Birringer publie Dance and Cognition (9). À la fin des années 2000, Alain Berthoz, titulaire de la chaire de physiologie de la perception et de l’action au Collège de France, entreprend des recherches sur le geste à partir de la biomécanique de Meyerhold (10). Depuis 2013, le labodanse, autour de la chorégraphe Myriam Gourfink, poursuit une collaboration innovante entre des chercheurs en neurosciences cognitives, une chorégraphe et des spécialistes en Interaction Homme Machine, pour former une plateforme partagée destinée au développement en ligne de mesures physiologiques et neurophysiologiques des interactions danseur-danseur, danseur-chorégraphe et danseur-spectateur. Cette plateforme servira à étudier les processus cognitifs qui sous-tendent la production et la réception artistiques, ainsi que comme outil de recherche et composition chorégraphique (11).

Les collaborations entre arts de la scène et (techno)sciences sont également à l’origine d’innovations scénographiques et architecturales. L’impact des technologies numériques sur le spectacle vivant depuis la seconde moitié du 20e siècle est la partie immergée de l’iceberg (12). Des travaux moins connus concernent les matériaux. Ainsi, le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) et l’Institut International de la Marionnette développent actuellement un axe de recherche sur les matériaux (nouveaux revêtements, nouvelles cordes, textiles sensibles, à mémoire de formes, matériaux composites, etc.) aussi bien pour des enjeux de sécurité (résistance, protection vis-à-vis des brûlures de frottement) qu’artistiques. De telles recherches, en collaboration avec des scientifiques et des ingénieurs, devraient permettre le développement de nouveaux agrès ou de nouveaux procédés de conservation des matériaux.

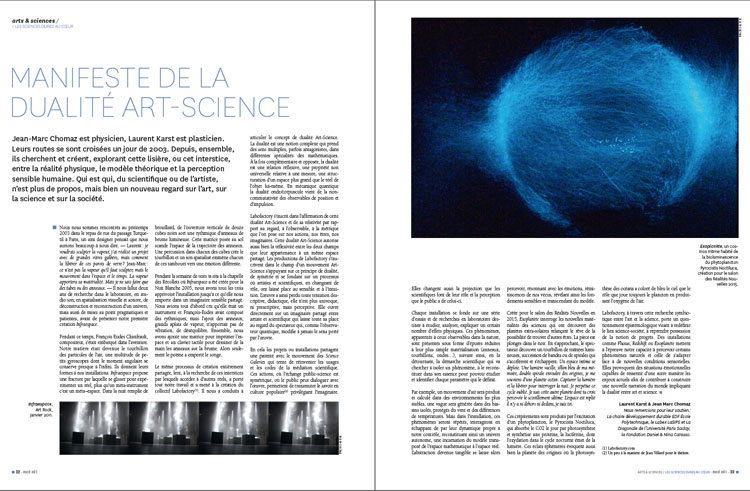

Gilles Jobin, Quantum, présentation au CERN, devant l’accélérateur de particules LHC. Photo: © Gregory Batardon / Courtesy: Gilles Jobin.

Mais il ne faut pas s’y tromper : l’objet de ces conversations n’est pas de mener à des conversions (la science en spectacle, le spectacle en science), mais à des œuvres et à des connaissances scientifiques. Au théâtre, la figure de Jean-François Peyret, metteur en scène co-signant plusieurs de ses spectacles avec des scientifiques (Jean-Didier Vincent, Alain Prochiantz), s’est imposée comme une référence majeure (13). Il décrit en ces termes la nature de la collaboration : chacun reste l’autre de l’autre, et nous ne tâchons pas de combler le fossé entre l’Art et la Science. Il ne s’agit pas d’un dialogue : le scientifique ne se fait pas artiste (du dimanche) et l’homme de théâtre scientifique d’occasion, de seconde main. […] Le scientifique vient faire de la science autrement, sur un autre tempo, et l’homme de théâtre essaie de faire un théâtre un peu autre… Chacun rit dans sa barbe. Altérité radicale plutôt qu’interdisciplinarité administrative ou diplomatique (14).

Quelques institutions ont essayé de graver dans le marbre ce type de collaboration, par essence fragile. Ainsi en France, l’Atelier Arts Sciences, une « plateforme » commune à la scène nationale de Meylan et au CEA, associés depuis 2007 pour créer « un laboratoire commun de recherche aux artistes et aux scientifiques » (15). Des laboratoires de recherche de haut niveau ouvrent également leurs portes aux arts de la scène. Nous présenterons ici deux démarches : celle de Gilles Jobin avec le CERN et celle de Kitsou Dubois en lien avec le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).

Se présentant comme « chorégraphe de l’apesanteur », Kitsou Dubois (16) a été l’une des premières chorégraphes à effectuer un vol en apesanteur, en 1990, après acceptation de son projet par le comité scientifique du CNES. Son interlocuteur est alors le département communication. L’Observatoire de l’Espace prendra le relai pour les vols effectués à partir de 2000 (17). Fondamental, irréversible (18), ce premier vol fait basculer la danseuse dans des sensations paradoxales. L’espace intérieur devient concret, la liberté de mouvement est totale, le corps (alors qu’il semble s’évanouir, disparaître) se révèle d’une absolue nécessité. Auparavant, Kitsou Dubois avait commencé à collaborer avec des scientifiques, dont Alain Berthoz, alors directeur du laboratoire de physiologie sensorielle du CNRS, l’un des tout premiers centres à conduire des travaux de neurophysiologie sur le corps humain. Suite à son expérience de la microgravité, la neurophysiologie, et en particulier les questions de perception de l’espace et du temps, passionne Kitsou Dubois. Le passage à la création chorégraphique demandera 10 années, à l’exception d’un spectacle, Gravité Zéro, en 1994, qu’elle décrit comme un spectacle nostalgique sur le vol. Après le choc initiatique, il faut un temps de maturation, d’incarnation, d’écriture.

Pour prendre du recul, la chorégraphe rédige alors une thèse sur son expérience : Application des techniques de la danse à l’entraînement du vol en apesanteur : une danseuse en apesanteur, soutenue en 1999 (19). Puis en 2002, un premier spectacle, Trajectoire Fluide. Depuis, tous ses spectacles concernent l’apesanteur et la microgravité, thèmes inépuisables qui engagent le rapport à la matière, à l’espace, au temps, à l’autre. Le processus de création est bouleversé. Tout nouveau projet s’inspire d’une réflexion scientifique, par exemple sur le comportement des fluides en 0G, et entraîne des rencontres avec des chercheurs. L’expérimentation de la microgravité devient un préalable au travail avec les danseurs. Kitsou Dubois leur fait effectuer des vols en apesanteur et/ou leur propose des milieux analogues, comme l’eau, afin de mettre en évidence des états de corps. Pour occuper le volume du plateau, elle engage des circassiens. La place de l’image devient fondamentale, dans un premier temps pour réactiver la mémoire sensible du vol (systématiquement filmé) puis pour essayer de transmettre l’expérience des sensations éprouvées au spectateur, jusqu’à l’immerger dans l’image (20).

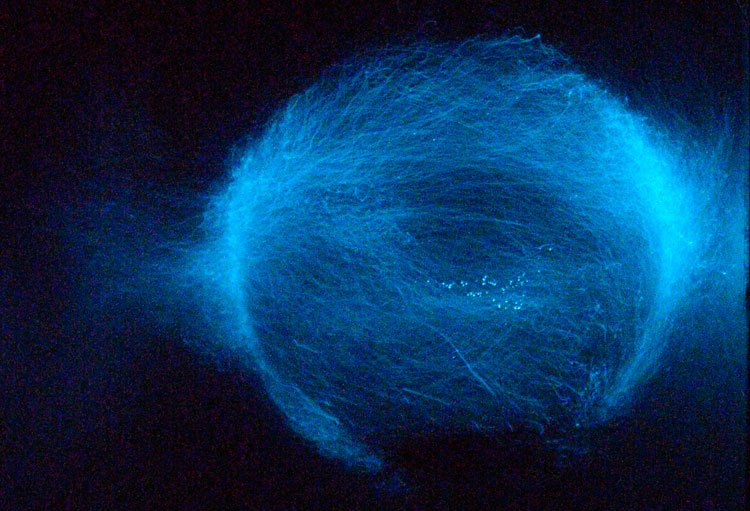

Julien Prévieux, Patterns of Life (Jeune fille du 16e #1), 2015. Photos de tournage. Photo: © Julien Prévieux / Courtesy galerie Jousse Entreprise, Paris.

En 2012, Gilles Jobin (21) est le premier chorégraphe à avoir été accueilli en résidence dans le cadre du programme Arts@CERN (22), avec pour devise Great Art for Great Science. Rejoignant les propos de Jean-François Peyret, le chorégraphe résume ainsi cette expérience : on nous pose beaucoup la question de savoir si cela aide les scientifiques dans leurs découvertes. Ce n’est pas la question : aucun scientifique ne m’a amené des solutions chorégraphiques. Et je n’ai amené aucune solution scientifique à des scientifiques. Par contre, j’ai eu un dialogue qui a stimulé ma créativité. C’est pareil dans l’autre sens, j’imagine (23). La rencontre avec les chercheurs en physique des particules marque une rupture dans sa carrière et lui permet de sortir d’un fantasme de science. La résidence au CERN a un impact en termes d’inspiration, mais aussi et surtout de méthode de travail. Concernant l’inspiration, la résidence est l’occasion de trouver des références au-delà des mondes de la danse et de l’art, de sortir d’une réflexion auto-centrée, caractéristique de la danse des 30 dernières années. Lui-même se sent plus proche des sciences dures, de la physique, des mathématiques ou de la biologie que de la littérature ou de la poésie.

Sa rencontre avec la physique des particules implique un changement d’échelle. Comment faire pour ramener à l’échelle de la danse des phénomènes inobservables et abstraits ? Comment sortir de l’organique ? Plus fragmentée, moins holistique, sa représentation du monde bascule. Du point de vue des méthodes de travail, alors qu’il pensait être un artiste expérimental, Gilles Jobin prend conscience que la recherche fondamentale, sans obligation de résultat, est très rare pour un chorégraphe. Son travail est orienté vers la production d’une œuvre, ce qui laisse peu de marge à l’imprévu. La rencontre théorique n’est pas suffisante. L’expérimentation, dans un même espace-temps, est beaucoup plus décisive. Ainsi, l’invitation de deux physiciens dans le studio de danse, où ils assistent au travail des danseurs, amène les premiers à présenter aux seconds les diagrammes de Feynman, lesquels permettent de décrire des collisions entre des particules. Les danseurs se les sont appropriés pour écrire des interactions entre eux, à la base d’un premier spectacle né de la résidence au CERN, Quantum, en 2013. Un second, Força forte, est prévu pour 2016.

Les relations entre science et spectacle ne sont pas uniquement sous le signe de l’accès à la connaissance (pour le metteur en scène, le chorégraphe, l’interprète ou encore le public). Elles ressortent aussi du dépassement de chacun des domaines. De l’accès (aux sciences) à l’excès (des disciplines) : telle pourrait être résumée l’aventure des collaborations entre arts de la scène et sciences.

Clarisse Bardiot

publié dans MCD #81, « Arts & Sciences », mars / mai 2016

(1) Deux revues francophones ont offert un panorama de la question dans les années 2000 : Nouvelles de danse, avec le numéro Scientifiquement danse en novembre 2004, puis en 2009 Alternatives théâtrales, avec l’opus Côté sciences, inspiré par le travail du metteur en scène Jean-François Peyret.

(2) Liliane Campos, Sciences en scène dans le théâtre britannique contemporain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012.

(3) www.lessensdesmots.eu/

(4) www.scenesdemeninges.fr/

(5) Grégoire Chamayou, « Une brève histoire des corps schématiques », Jef Klak, « Bout d’ficelle », mai 2015, http://serpent-libertaire.over-blog.com/2015/09/une-breve-histoire-des-corps-schematiques-par-gregoire-chamayou.html.

(6) www.randomdance.org/

(7) Le projet Choreography and Cognition est décrit sur le site internet www.choreocog.net.

(8) Scott Delahunta, Phil Barnard, Wayne McGregor, « Augmenting Choreography: Insights and Inspiration from Science », in Jo Butterworth and Liesbeth Wildschut (Eds.), Contemporary Choreography: a critical reader, Londres; New York, Routledge, 2009, pp. 431-448.

(9) Johannes H. Birringer, Josephine Fenger (Eds.), Tanz im Kopf: Dance and Cognition, Münster, Lit, 2005.

(10) Alain Berthoz, La simplexité, Paris, Odile Jacob, 2009.

(11) http://labodanse.org

(12) Clarisse Bardiot, Arts de la scène et technologies numériques : les digital performances, Boulogne, Leonardo/Olats, Les Basiques, 2013 www.olats.org/livresetudes/basiques/artstechnosnumerique/basiquesATN.php.

(13) Cf. notamment Jean-François Peyret, Alain Prochiantz, Les variations Darwin, Paris, Odile Jacob, 2005.

(14) Jean-François Peyret, « Le théâtre et la recherche scientifique » (entretien), Hermès, La revue, n° 72, L’artiste, un chercheur pas comme les autres, 2015, p. 141.

(15) www.atelier-arts-sciences.eu

(16) www.kitsoudubois.com/

(17) L’Observatoire de l’Espace, qui conduit les projets Arts-Sciences au sein du CNES, a été créé en 2000.

(18) Interview de Kitsou Dubois par Clarisse Bardiot, le 13/10/2015. Idem pour les propos qui suivent.

(19) Des extraits de la thèse de Kitsou Dubois sont publiés sur le site de Leonardo/Olats : http://olats.org/space/colloques/artgravitezero/t_Dubois.html

(20) Pour une description plus détaillée de la démarche de Kitsou Dubois, cf. Jean-Luc Soret, « Les variations légères de Kitsou Dubois » in All Aliens – Cabarets de curiosités 4, Les Solitaires Intempestifs, en coédition avec Subjectile et Le Phénix, scène nationale-Valenciennes, 2014, p. 80 87.

(21) www.gillesjobin.com/

(22) http://arts.web.cern.ch/

(23) Interview de Gilles Jobin par Clarisse Bardiot le 8/10/2015. Idem pour les propos qui suivent.