conserver, restaurer, préserver les œuvres médiatiques et numériques

Après des études en histoire de l’art, philosophie et linguistique générale et une pratique en électronique, vidéo et photographie, Johannes Gfeller, né en 1956, a été professeur à la Haute École des Arts de Berne (2001-2011) et depuis 2011 à l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart, où il dirige le Master de « Conservation des nouveaux média et de l’information numérique ».

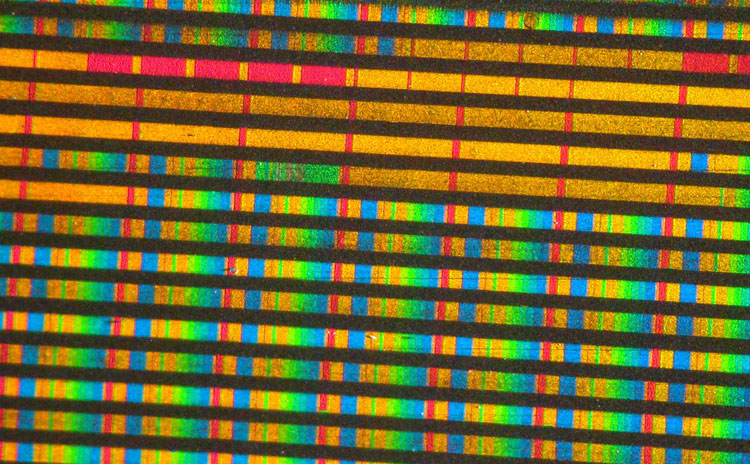

Les pistes hélicoïdales d’une bande vidéo demi-pouce, rendues visibles par le ferrofluide. Photo: © Johannes Gfeller.

Vous êtes conservateur-restaurateur spécialisé dans la conservation-restauration des Nouveaux média, est-ce que ce nouveau champ a changé l’approche traditionnelle de la conservation ?

Je crains que ni à Berne ni à Stuttgart (1), les spécialisations en conservation-restauration des Nouveaux média n’ont, ou ne vont, pour beaucoup changer les approches traditionnelles de la conservation. Si les deux approches ont en commun le soin apporté à l’œuvre d’art (ou du bien culturel dans l’archive), elles n’ont rien de commun au niveau technologique. Le monde des pigments et des liants couvre un autre continent que celui des électrons dans un semi-conducteur. Si la conservation était un peu moins « conservatrice », elle créerait une spécialisation « art contemporain, biens culturels électriques et électroniques » ou quelque chose de ce genre.

Le fait que les spécialisations plus traditionnelles utilisent des appareils d’analyse de haute technologie, et que ces derniers soient devenus des appareils numériques avec des données à structurer et à conserver à long terme, peut rapprocher les « traditionalistes » et les « modernes » (numériques). Le programme de Stuttgart couvre la photographie, l’audiovisuel et les données numériques. Si ce programme avait une Licence et un Master comme les quatre autres programmes, une fécondation de ces programmes par conservation numérique serait beaucoup plus facile. Malheureusement il est difficile de trouver des horaires communs.

Plusieurs théoriciens distinguent la conservation de la préservation des nouveaux média, que pensez-vous de cette distinction ? Quelle est sa signification ?

Dans les domaines plus traditionnels de la conservation-restauration, on s’est mis d’accord sur le fait que la ligne de démarcation est située quelque part entre la documentation, la conservation préventive, le nettoyage d’un côté et de l’autre côté la restauration, invasive si nécessaire avec toutes les implications d’une réversibilité des interventions. La restauration doit être fondée sur une expérience et un savoir plus large que les premiers, pour éviter des traitements inadéquats de l’œuvre en question. Le domaine de la restauration scientifique, qui n’existe que depuis quelques décennies, digère et souffre encore des dérives certes bien intentionnées du 19ème siècle.

Dans le domaine des média, qu’ils soient analogiques ou numériques, les « traitements » ont un caractère différent. Du côté des objets à conserver, par exemple une installation vidéo — mais on peut déjà l’élargir aux objets numériques —, il y a toujours cette contradiction entre conservation de la substance et conservation de la fonction. L’impossibilité même de répondre aux exigences des deux besoins à la fois a mené à la notion de l’obsolescence de l’original, avec tous ses effets qui conduisent à une « culture » d’échange d’appareils originaux (dans la mesure où ils sont gardés ou conservés) contre des modèles plus récents. Parfois ces derniers ont non seulement une apparence toute différente, mais il leur manque aussi les fonctions « primitives » de l’original propre à une époque révolue.

Cette pratique va créer des œuvres SDF, dépourvues de leurs « boîtes » typiques. Celles-ci pourtant racontent beaucoup de l’ère de leur création. C’est d’ailleurs un grand jeu de dupes malhonnêtes de priver toutes les générations à venir d’une expérience aussi authentique que possible d’une époque du passé. La question initiale (conservation et/ou préservation) n’a ici plus tellement de pertinence. Il est plus important de considérer la fusion entre la conservation-restauration et l’ingénierie électronique pour développer de nouveaux modèles et pratiques de pérennisation qui ne seraient pas guidés par un corset idéologique tel que la « variable media initiative » (2) (à laquelle a succédé le projet Forging the Future (3)).

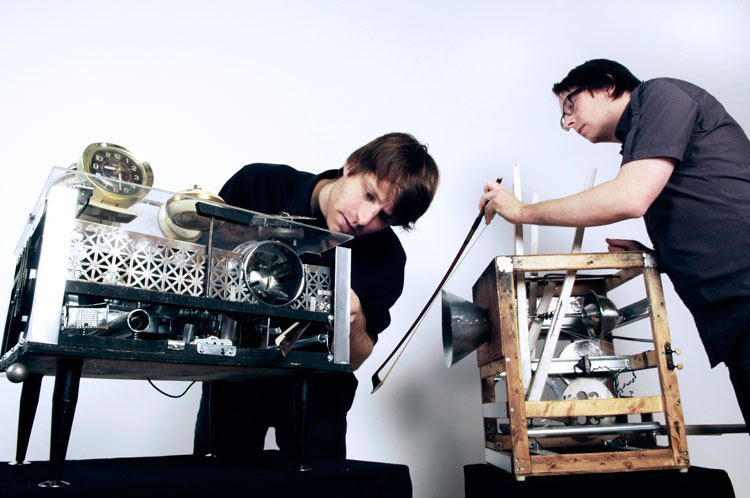

Gérald Minkoff, L’envers à L’endroit, 1971. Reconstruction 2008 par Johannes Gfeller. Photo: © Johannes Gfeller.

Ce projet semblait marqué par un nouveau type d’artiste-curateur, auquel la conservation, restée trop longtemps dans son milieu pigments-liants, n’était pas préparé du tout. Pour sortir de ce déficit, la conservation a développé une culture de documentation (qui était bien nécessaire), mais absolument pas une culture de l’intervention que l’époque réclamait. La « variable media initiative » cachait son propre manque par une sorte de « il faut être absolument moderne », en appliquant des termes techniques de la science informatique, telle que la migration et l’émulation sur toutes les matérialités de l’art contemporain, que cela soit approprié ou non. Pour être juste, il faut dire que plus les œuvres étaient numériques, plus les différents niveaux d’intervention, tels qu’ils sont proposés par la « variable media initiative », gagnaient en pertinence.

Pour revenir à la question initiale, on a bien sûr non seulement à traiter des objets, mais aussi des supports d’information. Comme la conservation préventive demande une haute responsabilité dans son niveau d’intervention — qui est réelle : une conservation préventive sans effet possible sur les œuvres et les supports ne mériterait probablement pas qu’on s’y arrête —, le traitement des supports doit se fonder sur des expériences. Mais ces expériences sont fondées davantage sur le savoir de la communauté de ceux qui les pratiquent tous les jours, de nombreuses heures, face à des milliers d’objets, que sur les résultats des scientifiques, qui choisissent un corpus particulier qui est limité et maniable. Il y a certes des « do’s » et des « do not » dans la migration des supports, qui peuvent toucher à l’intégrité physique de l’objet, mais ils sont autant du côté du savoir (degré des études) que de la (mal)adresse. Le succès et la qualité d’une migration dépendent donc de divers facteurs, dont le degré atteint par les études n’est qu’un élément.

Pensez-vous que la théorie de l’archéologie des média (et en particulier le point de vue matérialiste de Friedrich Kittler, chez qui le hardware est fondamental) est pertinente pour aborder la conservation-restauration des nouveaux média ?

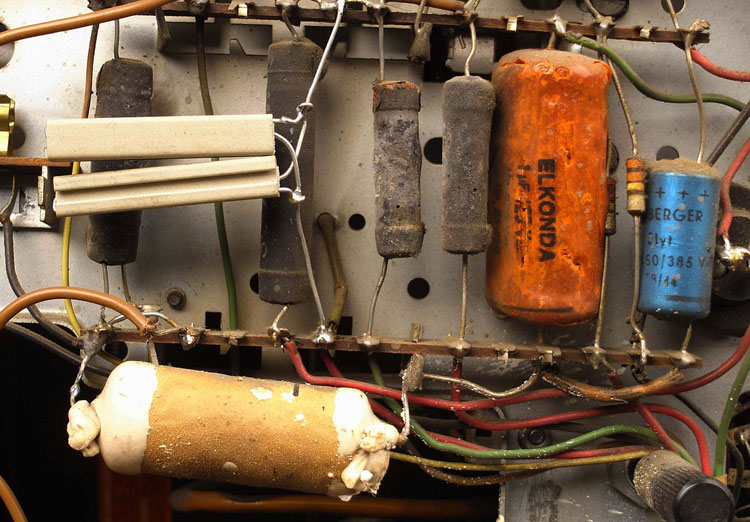

Absolument. Si déjà on parle d’archéologie, on s’est probablement mis en accord que cela comprend aussi les média analogiques. Ceci n’est pas évident, parce que pour beaucoup de personnes de ce milieu, les nouveaux média ne commencent qu’avec l’apparition du numérique (au mieux, dans la première moitié des années 1970). Pour la description de la fonction d’une œuvre numérique, on peut bien négliger ses composants électroniques, du moins si on se contente d’une approche plus philosophique, voire informatique. On peut donner une description minutieuse de la fonction et du comportement de l’œuvre sans entrer dans le niveau technique des signaux et des composants. Mais dès que se posent les questions de sa pérennisation, la connaissance du hardware devient indispensable. Beaucoup de défauts, même dans un objet considéré comme étant numérique, sont de caractère analogique : trop de chaleur implique des défaillances. Le vieillissement des condensateurs électrolytiques, la corrosion des platines et des contacts, les soudures dites froides, etc.

Tout ce savoir s’est accumulé pendant des décennies — s’en priver par une décision, selon laquelle il ne faudrait considérer que la technologie numérique serait une grosse bêtise. Ceux qui la propagent montrent que leur connaissance en hardware — qui est tout de même la base du trafic d’électrons et des valeurs de tensions analogiques ou numériques (qui, soit dit en passant, sont passées de deux valeurs à huit par cellule dans les récents disques durs solides SSD — la renaissance de la richesse analogique en quelque sorte), est fort restreinte. Adopter un tel point de vue est peut-être suffisant pour une discussion philosophique de salon reflétant nos temps modernes, mais pas pour une recherche professionnelle qui doit considérer tous les effets possibles.

Les média sont certes toujours issus d’une situation socio-culturelle, mais aussi techno-culturelle. Nier la base technologique de notre socialisation contemporaine n’est peut-être pas politiquement conservateur, mais philosophiquement. Le juste chemin de la compréhension et de la responsabilité dans l’usage des nouveaux média ne peut donc, dès lors que l’on se place sur la route de leur pérennisation, n’être que matérialiste, non pas au nom d’un choix volontaire, mais par une vue nourrie d’expériences techno-historiques qui alimentent le long chemin vers le virtuel. La connaissance de la matérialité est de la plus grande importance dans le virtuel à venir, dans lequel une grande partie de nos œuvres et idées vont finir. Néanmoins les deux notions « matérialisme » et « matérialité » ont des origines toutes différentes… Et nous ne les aborderons pas ici…

Des composants électroniques dégradés dans la télévision de Wolf Vostell, TV für Millionen, 1959/67. Photo: © Johannes Gfeller.

Pouvez-vous donner un exemple emblématique des difficultés de la conservation des œuvres d’art numériques ?

Au lieu d’un seul exemple, je préfère ici esquisser ses difficultés principales. Si l’ordinateur, sur lequel une œuvre est installée, n’est plus réparable, on peut essayer de trouver le même modèle. Probablement la migration sera un succès. Mais, tôt ou tard, le remplaçant devra lui aussi être remplacé. Ici sonne l’heure de l’émulation : un ordinateur plus moderne fait comme si, grâce à un logiciel appelé « émulateur », il était l’ordinateur obsolète et à remplacer. Le logiciel original, peut-être programmé par l’artiste(-ingénieur), va « reconnaître » son environnement initial et se mettre en marche comme jadis. Mais tout cela a un coût. L’élaboration d’une émulation de tout un système (par exemple une Silicon Graphics Indigo2) est un travail de plusieurs mois d’un informaticien spécialisé. Ce peut être un cas pour un crowdsourcing : mais qui sont les bénéficiaires ? Les visiteurs de l’exposition ? L’artiste ? …

Une œuvre existant uniquement sur internet ne connaît pas ces difficultés du bas-fond technologique. Mais elle dépend d’un changement encore plus rapide : celui des formats de données, des protocoles de transmission et des fonctions des navigateurs. La conservation d’une telle œuvre nécessite une reprogrammation permanente, si elle veut la maintenir en ligne. Nous pouvons essayer de la garder hors ligne, mais nous entrons alors de nouveau dans la problématique générale de la conservation des ordinateurs et de leurs logiciels, une problématique augmentée d’un problème d’ordre philosophique : si l’œuvre en ligne se nourrissait de données pour en faire son propre contenu, elle est littéralement mise en état de « conservation » dès lors qu’elle est mise hors ligne. Elle est alors sa propre documentation, et non plus l’œuvre en état de fonctionnement. Probablement elle nécessite même un succédané fini au lieu du réseau infini, mis à disposition sur un serveur qui peut être connecté par une « documentation » au lieu du réseau réel. Même si le visiteur de musée ne s’en rend pas compte, il y a dans ce cas plusieurs changements sinon des altérations profondes de l’œuvre initiale.

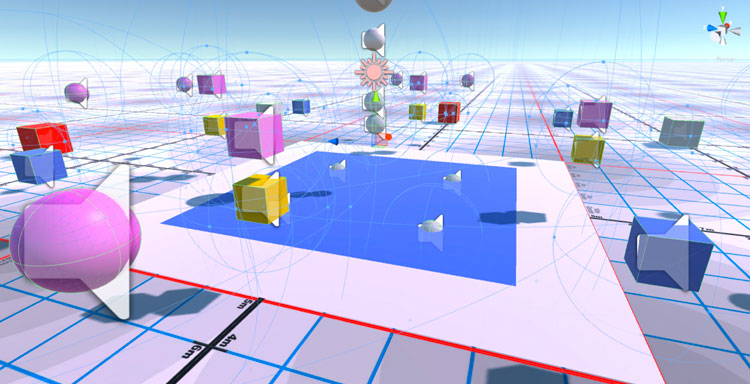

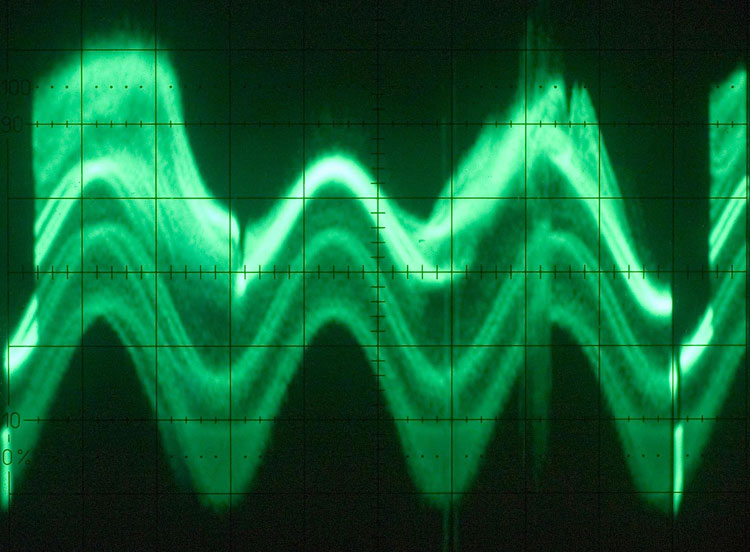

Signal vidéo perturbé volontairement dans un but créatif par Jean Otth, Hommage à Mondrian, 1972. Photo: © Johannes Gfeller.

Vous dirigez le Master de « Conservation des nouveaux média et de l’information numérique » au sein de l’Académie des Beaux-Arts de Stuttgart : quel bilan dressez-vous de cette formation? Quelles sont les disciplines les plus importantes ? Y a-t-il vraiment des débouchés ?

La durée totale de notre master est de 2 ans, stages professionnels et projets (pratiques) de conservation inclus. Si on en décompte le dernier trimestre qui est uniquement réservé au mémoire, il reste un an et 9 semaines pour les cours, qui se partagent entre la photographie, l’audiovisuel et l’information numérique. Quand j’ai pris en charge la direction du programme en 2011, il y avait peu d’équipement disponible pour les étudiants, à part des ordinateurs achetés en 2006, un scanner et une imprimante, et quelques caméras et lecteurs vidéos anciens. J’ai investi dans une collection d’appareils obsolètes surtout dans le domaine de l’audiovisuel, qui nous permettent de migrer des formats audio depuis le cylindre en cire jusqu’à un vaste nombre de formats de bandes magnétiques amateurs ou studio.

Dans le domaine de la vidéo, nous lisons presque une quarantaine de formats analogiques et numériques différents et nous sommes capables de les transférer en fichier non-compressé et sans drop-outs. J’ai acheté des outils de toute sorte, des microscopes, des sources lumineuses normalisées, des scanners de négatifs et de diapos de haut de gamme, des appareils pour le color-management, etc. Les étudiants et étudiantes ont beaucoup apprécié ce « material turn », qui leur a permis de découvrir des appareils, non plus seulement à l’occasion de visites dans des institutions avec lesquelles nous avons une collaboration, mais aussi dans les cours pratiques d’atelier que j’ai introduits dans l’académie.

Les études sont denses et nous nous demandons régulièrement si les trois spécialisations ne mènent pas à une trop grande superficialité des connaissances dans chacune des trois spécialisations. En retour se contenter d’une seule discipline les deux années ne permettrait pas vraiment d’avoir une connaissance approfondie. L’argument pour ne pas laisser tomber la photographie, qui est le médium le moins technique de notre programme, est double : non seulement la production s’est complètement tournée vers le numérique, mais de plus ce défi va changer pour beaucoup le profil professionnel des conservateurs. Dans notre programme, l’informatique possède un rôle clé, d’une part comme outil de convergence de média et d’autre part comme medium concerné lui-même par l’obsolescence. Jouer ce double rôle, en laissant ouvertes en permanence les portes de l’analogique — d’où viennent les données, est l’essence du programme de Stuttgart. Avec cette diversité, les diplômés trouvent des emplois dans des archives, des bibliothèques, des musées, et des programmes de recherche.

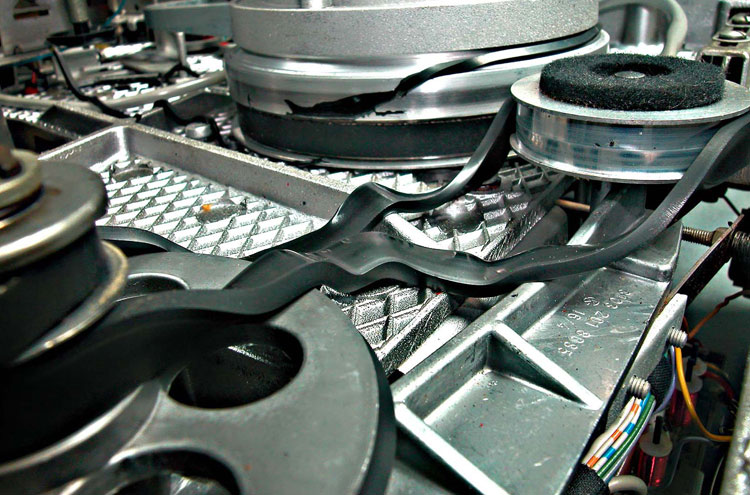

Des courroies complètement dégradées dans un magnétoscope vidéo Philips, env. 1967. Photo: © Johannes Gfeller.

Comment, en quelques mots, décririez-vous le travail du conservateur-restaurateur d’œuvres d’art numériques ?

Comme il n’y a pas encore ce type de professionnel, regardons dans le futur : cela devra mener à une fusion entre l’ingénierie (pour deux parts), la science de l’art contemporain et des media (pour une part) et la conservation (pour une part), la répartition exacte entre ces parts étant variable. Bien sûr on peut continuer la voie de la conservation comme discipline centrale qui engage des professionnels spécialisés, mais je crois qu’il est temps aujourd’hui d’inverser les rôles. Selon ce modèle, ce sont d’excellentes connaissances techniques et informatiques qui doivent être enrichies par les principes élémentaires de la conservation et par des études culturelles. Pourquoi l’ingénierie et non pas seulement l’informatique ?

Les œuvres d’arts numériques ne sont que rarement des produits standards installés et programmés dans un but artistique. Très souvent elles comportent des ajouts mécaniques et/ou électroniques réalisés spécialement pour elles. Les grands principes de l’émulation ou de la virtualisation ne sont pas capables à eux-seuls de manier ces cas spéciaux, pour lesquels l’ingénierie est nécessaire. Pour les œuvres purement virtuelles, qui ne dépendent pas d’un hardware dédié, la répartition tourne en faveur de l’informatique (une à deux parts).

propos recueillis par Emmanuel Guez

publié dans MCD #75, « Archéologie des médias », sept.-nov. 2014

(1) Il s’agit des deux endroits d’enseignement de conservation des nouveaux média que je connais bien et qui sont en même temps les deux programmes principaux dans les pays de langue allemande. Pour une comparaison des deux programmes voir : Johannes Gfeller, À propos de la formation dans la discipline « conservation des média », in Bernhard Serexhe, Conservation de l’art numérique : théorie et pratique – Le projet digital art conservation, Walter de Gruyter, 2013, p. 567-584.

(3) http://forging-the-future.net/