LES SOMBRES RÊVES DE LA TECHNOLOGIE

Luttes fratricides entre réalités actuelle et virtuelle dans la série Black Mirror

Schopenhauer considérait dans Le Monde comme volonté et comme représentation que la réalité qui nous entoure n’est rien d’autre que le rêve d’un esprit démoniaque. Le propos extrêmement pessimiste de la série britannique Black Mirror, créée en 2011 par Charlie Brooker et diffusée sur la chaîne Channel 4, a en un sens des accents schopenhaueriens.

Série organisée en deux saisons de six épisodes indépendants, auxquelles il faut ajouter un épisode spécial de Noël (un christmas special dans la tradition des séries anglaises), Black Mirror entend révéler en quoi les avancées technologiques et l’apparition d’une réalité virtuelle de plus en plus présente pourraient, dans un futur si proche que cela fait froid dans le dos, se retourner contre une humanité qui se comporte en démiurge et crée (ou a déjà créé) les conditions de sa propre annihilation. L’être humain s’est toujours efforcé de rêver un monde meilleur et de faire naître les outils nécessaires à améliorer ses conditions de vie. C’est peut-être aujourd’hui la technologie elle-même, à laquelle il est de plus en plus et irrémédiablement dépendant (ces black mirrors des écrans d’ordinateur, de smartphone ou de télévision à l’ère du numérique), qui rêve le monde futur à sa place et l’entraîne dans son inquiétant cauchemar.

Si le premier épisode intitulé National Anthem, dans lequel un terroriste arty enlève un membre de la famille royale, une princesse adorée du grand public, et demande au Premier ministre de commettre un acte zoophile à la télévision en guise de rançon, est le plus connu et a récemment refait parler de lui en raison des révélations sur un moment particulier de la vie personnelle de David Cameron, chaque nouvel épisode de Black Mirror présente un univers dystopique différent dans lequel certaines dynamiques du monde 2.0 contemporain sont exacerbées, souvent en raison de l’invention d’un nouvel outil technologique — à l’image de ces puces permettant d’enregistrer chaque instant de son existence dont sont équipés les personnages du troisième épisode de la première saison, ou de ce système permettant de créer des avatars numériques de l’esprit d’un individu dans le christmas special ; avatars pour la plupart destinés à devenir des sortes de lares modernes gérant pour vous votre maison et votre agenda. Comme le résume Charlie Brooker : Chaque épisode a un casting différent, un décor différent, et montre même une réalité différente. Mais ils parlent tous de la façon dont nous vivons aujourd’hui — et de la façon dont nous pourrions vivre dans dix minutes si nous sommes maladroits. Et s’il y a bien une chose dont je suis sûr, c’est que l’humanité est maladroite.

Le tout premier épisode montre bien que l’un des enjeux principaux de Black Mirror n’est pas de développer un discours technophobe ou de condamner les diverses formes de réalités virtuelles présentes dans la société contemporaine, mais de pointer les dangers d’un dérèglement dans les rapports entre actualité et virtualité — et il faut se rappeler avec Deleuze que l’expression « réalité virtuelle » n’est pas oxymorique, contrairement à ce que l’on considère habituellement ; il ne s’agit pas d’opposer la « vraie réalité » matérielle à la « fausse réalité » virtuelle, la réalité virtuelle n’étant que le complément de la réalité actuelle. Deux diagrammes apparaissent sur des écrans télévisés au cours de l’épisode initial, montrant l’évolution de l’opinion publique au sujet de l’attitude à adopter par le Premier ministre face aux demandes du kidnappeur : sur le premier, l’opinion publique s’oppose fermement à l’effectuation de l’acte obscène qui est réclamé ; sur le second, par un effet de vase communicant, les statistiques sont inversées et ceux qui sont interrogés se prononcent massivement pour que le Premier ministre accepte de se prêter à la dégradante relation zoophile.

Les deux diagrammes mettent en évidence le glissement menaçant qui hante la société contemporaine, où l’obscénité physique et matérielle d’un acte peut être gommée sous l’influence d’Internet et des réseaux sociaux, univers de défouloir, de truchement du réel, des identités et des opinions, selon un phénomène par lequel la réalité virtuelle prend le pouvoir sur le monde actuel qui l’a fait naître afin de le mettre à mort, et de mettre à mort avec lui les signes les plus élémentaires d’humanité. Comme pour contrer visuellement, ou du moins retarder la progression de cette menace croissante, le montage fait souvent alterner des séquences montrant le traitement de l’affaire à la télévision et sur Internet avec des séquences montrant la souffrance physique et morale du Premier ministre à mesure que le temps passe, afin de faire surgir le réel corporel et matériel dans toute sa brutalité et de pousser à lire l’épisode comme une véritable tragédie, comme le récit tragique de l’exécution de la réalité actuelle par son double virtuel — et c’est peut-être précisément pour aller dans le sens d’un rapprochement avec la tragédie que le premier épisode, et avec lui pratiquement tous les autres, est divisé en plusieurs parties que l’on doit comprendre comme différents actes d’une pièce de théâtre.

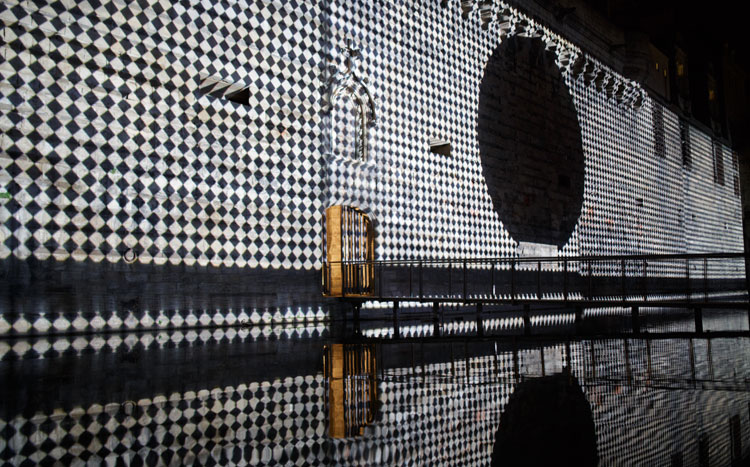

Les personnages de Black Mirror ne cessent de se demander où se trouve la réalité actuelle, quelles sont les marques qui permettent d’identifier un événement ou un élément comme réel et surtout comment arriver encore à provoquer quoi que ce soit de réel, de vraiment réel comme il est dit à un moment. C’est bien cette rupture, cette brèche dans la complémentarité et le rapport de forces entre réalité actuelle et réalité virtuelle qu’explorent la plupart des épisodes, brèche magnifiquement symbolisée par la surface de cet écran se lézardant au générique. Le deuxième épisode de la première saison, Fifteen Million Merits, le plus traditionnel dans son imagerie futuriste, mais non le moins intéressant, dépeint une société dictatoriale dans laquelle la grande majorité des individus vivent comme des esclaves habillés de la même manière et sont contraints de pédaler sans relâche pour produire de l’énergie et obtenir des crédits nécessaires à leur survie.

Ils sont surtout esclaves du monde virtuel qui les entoure en permanence sur de vastes écrans qui tapissent les murs, puisqu’ils possèdent chacun un avatar numérique dont ils peuvent modifier le look en utilisant des crédits, doubles virtuels qui se trouvent ainsi chargés d’endosser pour eux les marques d’une individuation ayant disparu de la réalité actuelle. Le personnage principal cherche à faire voler en éclat l’univers totalitaire dans lequel il vit, en menaçant de se suicider sur le plateau d’une des trois ou quatre émissions de télévision destinées à uniformiser les goûts des esclaves à vélo qui composent la société, c’est-à-dire en menaçant de produire un événement actuel qui pourrait détruire l’univers virtuel médiatico-numérique de simulacre qui se dresse face à lui. Avec une ironie grinçante, il finit par se voir offrir une émission de télévision grâce à laquelle il pourra faire entendre des discours contestataires à sa guise — sorte de génial coup d’échec de la part de la réalité virtuelle qui vide le geste du personnage principal de la possibilité de son actualisation et intègre en elle sa propre critique pour mieux la rendre inoffensive.

En parallèle, le troisième épisode de la deuxième saison, The Waldo Moment, exacerbe certaines implications politiques des rapports de force entre réalités actuelle et virtuelle. Dans une Grande-Bretagne ressemblant à s’y méprendre à celle du début des années deux mille dix, le récit suit une élection à laquelle se présente, en plus des candidats traditionnels de l’establishment politique britannique, un personnage virtuel nommé Waldo, petit ours bleu extrêmement ordurier conçu initialement pour basher les puissants sur un plateau de télévision. D’abord amusé par le projet, le comédien qui se cache derrière Waldo et contrôle ses faits et gestes prend conscience (bien trop tard) de la violence et de l’horreur du populisme sur lequel reposent la candidature et la popularité croissante de la figure virtuelle.

La chaîne pour laquelle il travaille le remplace, ce qui produit une déconnexion dramatique entre le corps du comédien et celui de la marionnette informatique, permettant à Waldo d’acquérir une vie propre, de se libérer des entraves de l’actualité, et, même s’il ne remporte pas les élections, de saper définitivement les fondements du discours politique. Au fil de l’épisode, l’image de la figure virtuelle est de plus en plus monstrueuse : d’abord minuscule sur les écrans du plateau télévisé, elle est énorme lors des séquences montrant la campagne, où elle occupe toute la surface latérale d’une camionnette recouverte d’écrans plats, pour finir par être gigantesque lorsqu’elle apparaît reproduite sur plusieurs avions. Visuellement, elle donne ainsi l’impression de dévorer tout ce qui l’entoure, de s’adonner à un festin par lequel c’est avant tout la réalité actuelle qu’elle phagocyte, pour faire basculer le réel dans un univers où tout élément est destiné à devenir blague virtuelle, simulacre, et à perdre toute possibilité d’avoir encore un sens.

Shakespeare faisait dire à l’un des personnages de As You Like It que All the world’s a stage, And all the men and women merely players, phrase qui défend un lien indestructible entre la réalité actuelle qui nous entoure et la réalité virtuelle qui se dresse sur scène. Certains personnages de Black Mirror, à commencer par le comédien de The Waldo Moment constatent avec stupeur que le monde virtuel est devenu une scène de théâtre sur laquelle se joue une version farcesque de la vie actuelle, version farcesque qui vise au final à travestir et à détruire la vie actuelle. La série produit implicitement un commentaire pessimiste de la formule shakespearienne en l’appliquant à notre société 2.0. En effet, pauvres de nous si le monde ne devient que la scène de théâtre virtuelle sur laquelle se déroule une représentation grotesque et hideuse de la vie elle-même et si nous ne pouvons échapper au fait d’en être les players, à la fois acteurs et joueurs !

Ce n’est peut-être pas par hasard qu’il est fait référence à la série Downton Abbey (Julian Fellowes, ITV1, 2010-2015) dans le premier épisode et que des acteurs de Downton Abbey (dont Jessica « Lady Sybil » Brown Findlay) jouent dans Black Mirror. Les deux séries reposent sur des miroirs temporels inverses. Avec Downton Abbey, la Grande-Bretagne actuelle contemple son passé à travers un miroir extrêmement flatteur, alors qu’avec Black Mirror c’est précisément le contraire. Plus généralement, les questions temporelles sont centrales dans la série créée par Charlie Brooker pour penser de façon complexe le dérèglement des rapports entre réalités actuelle et virtuelle. Commentant les thèses principales de la philosophie bergsonienne, Deleuze établit dans L’Image-temps, deuxième volet de son diptyque sur le cinéma, qu’il existe une relation d’actualité/virtualité entre présent et passé — chacun fonctionnant comme l’actualité ou la virtualité de l’autre. Deux épisodes de Black Mirror, le troisième de la première saison intitulé The Entire History of you et le premier de la deuxième saison intitulé Be Right Back, modélisent de façon deleuzienne la prise de pouvoir de la réalité virtuelle en termes temporels, en ce que les avancées technologiques font à chaque fois disparaître le présent et la possibilité même du hic et nunc.

Dans The Entire History of You, les puces dont sont équipés les personnages leur permettent de revoir de manière onaniste les moments passés et plus heureux de leur existence, en procédant à ce qu’ils appellent des re-do. L’une des scènes les plus frappantes commence par montrer une relation sexuelle passionnée entre l’homme et la femme au centre du récit. Puis, par un jeu de montage, le spectateur comprend que ces images qu’il croyait au présent sont en fait des images passées de leur premier rapport que se repassent les deux membres du couple pour pimenter leur triste et mécanique relation sexuelle présente — les terrifiants yeux blancs des personnages, signes visuels qu’ils procèdent tous les deux à un re-do, fonctionnent également comme les signes d’un présent, d’un être au monde actuel et d’une ouverture à l’aléatoire futur devenus impossibles pour des individus qui se contentent désormais d’une seule expérience satisfaisante et la revivent ad vitam aeternam.

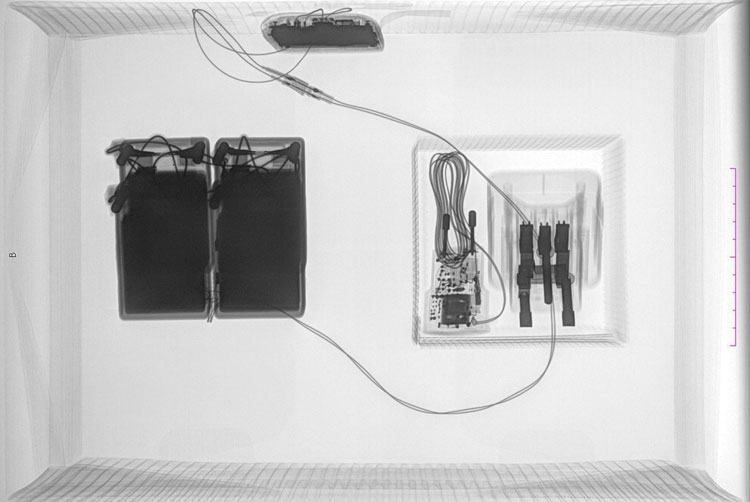

Be Right Back traite quant à lui de la question du deuil en imaginant un logiciel qui glanerait toutes les informations laissées par quelqu’un qui vient de mourir sur les réseaux sociaux et reconstituerait sa voix ainsi que sa façon de parler, jusqu’à ses expressions les plus caractéristiques, offrant la possibilité de lui téléphoner après sa mort — processus censé officiellement accompagner et adoucir le travail de deuil, mais au résultat totalement inverse, puisque la figure féminine centrale finit par sacrifier la réalité actuelle et présente de la mort de son compagnon à l’idée toute virtuelle et contre-nature de sa survie à travers une intelligence artificielle. Comme pour définitivement accomplir ce geste de remplacement de l’actualité présente par la virtualité, le personnage principal accepte la dernière étape proposée par la société d’aide au deuil et commande un robot à l’effigie de son compagnon, se comportant exactement comme lui, auquel il ne manque que des empreintes digitales, c’est-à-dire auquel il ne manque que les signes d’une identité actuelle.

Le robot de Be Right Back étant une version parfaite, bêta et sans défauts du disparu, qui ne s’énerve jamais ou ne connaît jamais de panne sexuelle, il faut comprendre que Black Mirror s’intéresse d’une part à la manière dont la technologie exacerbe les pires défauts de l’humanité, avec les épisodes les plus directement politiques où le monde virtuel des réseaux sociaux sert de défouloir à la haine et la bêtise, et d’autre part à la manière dont elle se révèle également dangereuse lorsqu’elle cherche à créer une version virtuelle et plus parfaite de l’être humain, puisqu’elle entend alors nier l’imperfection individuelle pourtant essentielle à la définition même de l’humanité — et ce précisément parce qu’elle se veut elle-même parfaite.

Les œuvres du vidéaste Jacques Perconte répondent d’une certaine manière aux conclusions pessimistes de Black Mirror en ce que Perconte fait justement du défaut numérique un moteur esthétique. Plusieurs de ses vidéos présentent des plans-séquences de paysages filmés en travelling et retravaillés afin de créer progressivement des bugs de plus en plus marqués, des défauts volontaires de lecture du fichier numérique, jusqu’à ce que la surface de l’écran soit remplie de formes et de couleurs abstraites. Héritier contemporain des impressionnistes, le peintre Perconte adresse aux sombres miroirs lézardés de Black Mirror des miroirs solaires, où l’actualité de la Nature et son image virtuelle sont mises à égalité et entament avec joie une danse serpentine digne de la Loïe Fuller des premiers temps.

Guillaume Bourgois

publié dans MCD #82, « Réalités Virtuelles », juillet / septembre 2016

Maître de conférences en études cinématographiques à l’université Grenoble Alpes, Guillaume Bourgois travaille principalement sur le cinéma portugais, le cinéma moderne américain, les films de Jean-Luc Godard et les séries américaines et britanniques

Photos: Black Mirror. Saison 1. Capture d’écran. Photo: D.R.