Objet : Re : questions pour entretien

Date : samedi 3 décembre 2011 00:43

De : Jean-Pierre Balpe <xxx@xxx>

À : emmanuel guez <xxx@xxx>

Jean-Pierre Balpe ou les Lettres Dérangées, 2005. Photo: D.R.

Vous êtes l’un des pionniers de la littérature électronique mondiale. Elle demeure encore aujourd’hui peu connue du grand public. Pourquoi ?

La littérature n’existe pas vraiment en dehors des institutions qui la commercialisent, la vulgarisent, l’enseignent, la défendent, la promeuvent, etc. Or la littérature électronique est, sur ce plan, orpheline puisqu’elle n’entre pas dans les circuits institutionnels traditionnels. La montée en puissance des tablettes de lecture aurait pu faire évoluer cette situation, si ce n’est qu’elles ont été prises en main par les institutions du livre de façon d’ailleurs presque caricaturale puisqu’un acheteur de tablette Amazon, par exemple, ne peut commander que sur Amazon. Or ces institutions, toutes dirigées par des personnels de formation classique, non seulement ne savent pas que faire avec la littérature électronique mais, de plus, ne savent même pas qu’elle existe. De toute façon, le « grand public » ne s’intéresse qu’à la mauvaise littérature, celle qui se vend et obéit aux critères de sélection des institutions littéraires en place. Mais au fond, peu importe…

Concernant l’écriture générative, où se situe le travail de l’écrivain ? Au niveau du code informatique ? Dans ce cas, ne s’agit-il pas plus d’une rhétorique que d’une poétique ?

Aussi automatisée qu’elle soit, il n’y a pas de littérature sans écrivain, c’est-à-dire sans auteur fixant les règles, définissant les univers et pilotant la programmation. Seulement le travail de cet écrivain est alors autre, il est ce que j’appelle un « méta-auteur », un auteur analysant ses désirs d’écriture pour en créer des modèles et les faire exploiter par un ordinateur. Je ne vois pas en quoi cela concerne une différence « rhétorique-poétique », ces deux composantes, s’il y a réellement une différence, n’ont jusque-là servi qu’à essayer d’analyser les textes en dégageant des concepts relativement abstraits. Or la programmation des textes ne s’appuie pas du tout sur ces approches qui se sont révélées non-pragmatiques. Par exemple, la notion de « métaphore » permet de décrire des manipulations dans la langue des textes, mais elle ne dit en rien comment programmer ces manipulations car elle est de niveau trop générale et non opératoire. La générativité de textes doit s’appuyer sur d’autres approches radicalement différentes. De même, la notion de grammaire, qui semble si importante dans la description des langues, ne permet en rien une approche programmatique. Quant au travail du code, il ne représente qu’un niveau de l’approche programmatique qui est, en fait, indépendante de tel ou tel langage de programmation. Le code est un outil contraignant, mais il n’entre que pour une faible part dans la conception de la modélisation du texte.

Poèmes de Marc Hodges à Gilberte. Traitement numérique des images de Jean-Blaise Évequoz : Gilberte. Générateur automatique : Jean-Pierre Balpe. Photo: D.R.

Écrire à partir de générateur, n’est-ce pas reconnaître implicitement que les supports d’écriture et les machines d’écritures déterminent les contenus ?

Il y a TOUJOURS eu une relation entre les technologies de l’écriture et les contenus : la poésie orale n’est pas la poésie écrite, la littérature antérieure au livre n’obéit pas aux mêmes critères que celle du livre et la relative normalisation des formats de livre influe fortement sur leurs contenus. Donc, écrire avec un générateur ne fait qu’obéir à cette règle générale et le but essentiel n’est pas de la mettre en évidence même si, évidemment, c’est aussi le cas.

Des étudiants du MIT ont récemment mis au point le SCIgen, un générateur destiné à produire des articles qui répondent aux appels à communications scientifiques, dans l’esprit de l’affaire Sokal. Avez-vous été attiré par l’art du faux et de la mystification, une pratique très présente sur l’Internet ?

Non, ce n’est pas ce qui m’intéresse…

Quand vous écrivez un blog, dans le cadre d’une hyperfiction (La Disparition du Général Proust), n’êtes-vous pas auteur et personnage à la fois ?

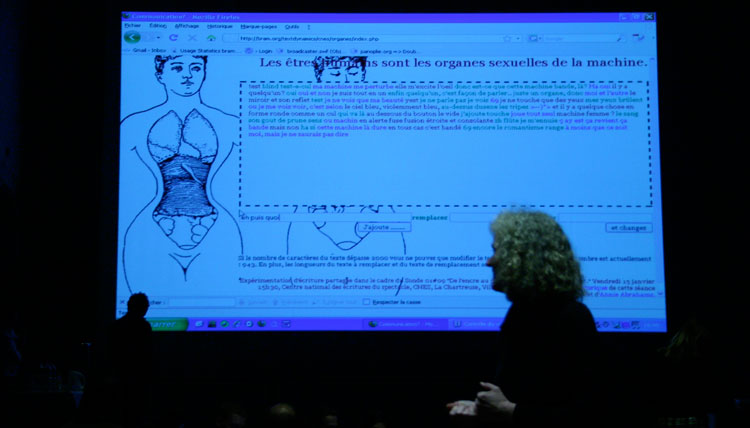

L’hyperfiction est à destination de l’espace web où se déroulent sans cesse des jeux de cache et d’exhibitionnisme, les uns n’étant pas contradictoires des autres. Il me semble donc intéressant de jouer cette corde là en utilisant toutes les possibilités techniques du web : personnages ayant leurs propres pages Facebook ou leurs blogs, renvois constant des uns aux autres, jeux sur les biographies réelles ou fictives, jeu avec la publicité, renvois à d’autres sites externes à l’hyperfiction, recours aux images réelles ou modifiées, etc. Je suis donc auteur de l’ensemble du dispositif et un des personnages possibles à mon nom, ce qui ne veut pas dire que ce soit vraiment moi. Pas plus, dans ce cas que l’investissement personnel que chaque auteur « classique » dépose dans ses personnages (Flaubert, Mme Bovary, c’est moi…, etc.). Je joue sans cesse sur la notion d’identité telle que rendue opératoire par Internet. On sait que Facebook essaie de lutter contre les fausses identités, qu’il n’y parvient pas et que cependant il archive toutes les données. Il serait intéressant de savoir quel pourcentage de ces données est fictif. Je pense que les « jeux de rôle » y occupent une grande place.

Dans La Disparition du Général Proust, vous avez demandé à un certain nombre d’artistes d’intervenir (Nicolas Frespech, Grégory Chatonsky…). Accueillez-vous aussi des écrits d’internautes qui vous sont inconnus ?

Il y a de tout dans cette hyperfiction qui essaie d’imaginer modestement une littérature propre à l’espace chaotique et multipolaire d’internet, y compris l’accueil de propositions extérieures volontaires ou involontaires. Les poèmes de Marc Hodges à Gilberte, par exemple sont réalisés à partir de dessins de Jean-Blaise Évequoz qui subissent des traitements informatiques dont il n’est pas le maître. À partir du moment où vous déposez quoi que ce soit sur Internet, ce dépôt devient un objet commun soumis à une forme d’intelligence, de créativité collective. C’est bien pour cela que la notion de « propriété » n’y est pas adéquate.

Poèmes de Marc Hodges à Gilberte. Traitement numérique des images de Jean-Blaise Évequoz : Gilberte. Générateur automatique : Jean-Pierre Balpe. Photo: D.R.

Ne craignez-vous pas que ces blogs disparaissent avec les sociétés qui supportent leur hébergement ? Quelles solutions avez-vous adopté pour la conservation de vos textes ?

Nous sommes mortels et je n’ai pas la prétention de croire que mes élucubrations littéraires ne le soient pas. D’ailleurs certains des sites que j’avais créés ont déjà disparu, on trouve des traces de ces disparitions dans d’autres. Disparaître sur Internet est étrange car ce qui a disparu sur tel site peut, on ne sait comment, se retrouver sur d’autres. J’ai déjà fait plusieurs fois cette constatation en ce qui me concerne. Je suis profondément matérialiste et, si la générativité m’intéresse, c’est pour la possibilité d’éternité particulière qu’elle permet. Mes générateurs devraient continuer à produire au-delà de ma mort si quelqu’un les active quelque part. Je n’ai donc cherché aucune solution à l’archivage de mes textes qui est moins important que l’archivage des générateurs. Mais je sais, par ailleurs que l’I.N.A et la B.N.F archivent en continu un certain nombre de sites. Peut-être suis-je dans ceux-là…

Des publicités y apparaissent, est-ce que cela vous dérange ?

Elles font partie de cet espace et j’ai donc aussi le droit de jouer avec elles.

Avec Grégory Chatonsky, vous projetez de créer un générateur dramatique qui donnerait des consignes aux acteurs. Quelle forme prendra ce générateur ? Sera-t-il plus auteur ou plus metteur en scène…?

Pourquoi voulez-vous assigner des rôles précis ? L’intérêt du modèle informatique est justement de pouvoir mixer, transformer, déplacer les rôles. J’ai déjà fait ce genre de spectacle à la Maison de la Poésie en 2010 ou antérieurement avec la compagnie de danse Palindrome. Ce qui m’intéresse dans ce cas, c’est de voir comment il est possible de faire jouer l’ambiguïté acteur-auteur-ordinateur. Donc le générateur sera tout à la fois…

Vous accordez-vous avec ceux qui soutiennent que l’Internet produira autant de bouleversements littéraires et artistiques (je pense notamment aux arts de la scène) que l’invention de l’imprimerie ?

Oui, bien sûr… et nous n’en sommes qu’aux débuts.

Emmanuel Guez

publié dans MCD #66, « Machines d’écritures », mars / mai 2012