petite histoire du temps radiophonique

Vitesse, hypnose et suspens, inventaire et classification encyclopédique, politique, sont des objets utopiques réinventés, à travers l’expérience radiophonique, par les mots et les sons. Petite histoire de ces temps radiophoniques, littéraires, poétiques.

Bologna Centrale est un film de Vincent Dieutre (2003), mais aussi une bande-son qui a donné lieu à une pièce de L’Atelier de Création Radiophonique de France Culture diffusée le 30 mars 2003. L’auteur y énonce, confie, murmure, ou tout simplement dit, en voix-off et dans un espace-temps renouvelé, son initiation amoureuse et sa découverte des drogues. Le film s’arrête sur l’attentat de la gare de Bologne du 2 août 1980 en même temps qu’il invite, dans cette catastrophe, le narrateur à une nouvelle histoire, élégiaque et en devenir. Fragment d’une autobiographie sonore, la voix (le grain de la voix) est aussi bien le miroir inversé du corps qui la porte, qu’un labyrinthe d’images mentales dans lequel l’auditeur se perd, bref, au plus près du micro comme d’une nouvelle peau, la voix enregistrée est une autre. L’une des utopies de la voix radiophonique y prend alors place : elle donne accès à une dimension spatio-temporelle, tout à la fois, mélancolique et visionnaire.

Or, il faudrait en faire l’inventaire, de ces utopies possibles de la radiophonie telles que les activent donc la voix, les mots, l’écrit, en l’espèce la littérature et la poésie. L’arborescence des limites, toujours repoussées, de l’exploration du temps du langage et du temps sonore y apparaîtrait, d’abord, comme l’enjeu en creux de leur aventure commune. Et elle décline, cette arborescence, au moins quatre figures de l’utopie du temps : le temps réel et la vitesse, l’hypnose et le suspens, l’inventaire et la classification encyclopédique, un temps politique.

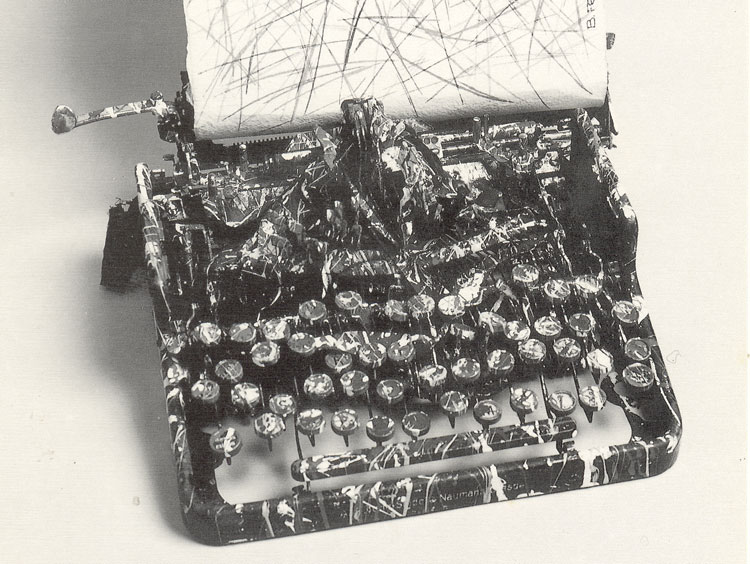

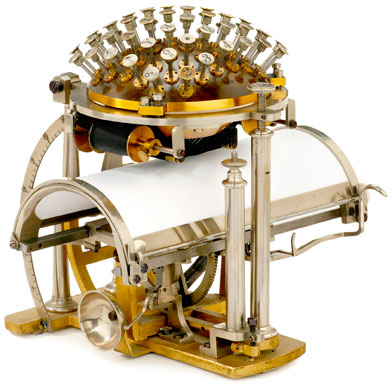

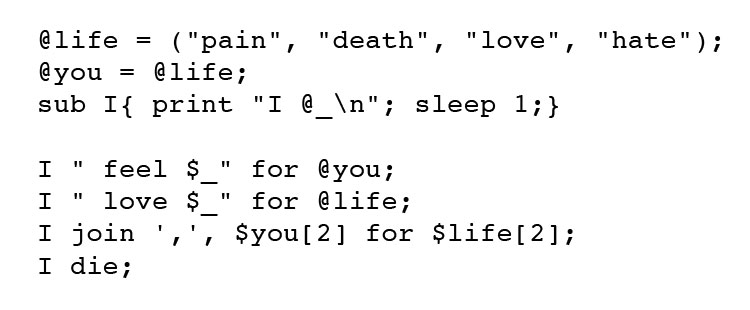

Le temps réel, tel que Paul Virilio l’a étudié dans L’Espace critique (1984), la vitesse, portée par la technique des médias et l’électricité du médium, offrent une première approche d’un temps, radiophonique, qui trouve sa poétique et son esthétique dans la perception appréhendée comme une succession de présents, d’instantanéités, dans une écriture du fragment qu’une littérature d’avant-garde explore immédiatement (Jeu radiophonique n° 2 de Peter Handke, 1970). Discontinuité du langage entre mot-signal et signe-son dont William Burroughs et Brion Gysin avaient fait, dès les années soixante, le sel de leur cut-up : l’expression spatiale et hallucinatoire de la part sonore (et plastique) des mots.

Toutefois, en contrepoint de cette approche brisée du langage fait sons, il y a, inversement, un temps radiophonique qui conçoit celui-ci comme générateur d’une écoute en suspens, hypnotique, contemplative, qui entrecroiserait les sons et les mots dans une bulle d’éther, à l’instar de la nouvelle de Victor Segalen, Dans un monde sonore (1907). Dans ce texte, le narrateur est invité chez un couple d’amis dont il remarque la séparation sensorielle : la femme s’exprime à travers les phénomènes du visible, tandis que l’homme communique avec le monde par les sons. Cette version moderne et atypique du mythe d’Orphée et Eurydice devait être le livret d’un opéra de Claude Debussy, elle restera comme l’envoûtement hypnotique et atemporel que produit une littérature éversée dans le monde sonore, perçue par l’écoute, constructrice d’espaces à entendre. Expérience de l’écoute poétique, donc, où le son a conduit le temps en marge de lui-même, dans l’imaginaire.

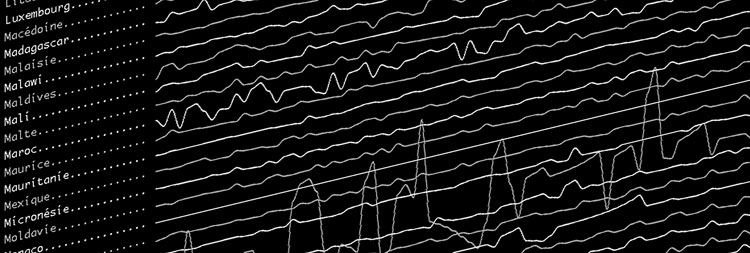

Parallèlement à ces esthétiques et à ces poétiques d’un temps expérimentable dans l’écoute, il y a aussi l’asymptote du temps accumulé, superposé, stocké : les archives du vingtième siècle, ses voix fixées sur bandes magnétiques, supports digitaux ou immatériels, ses événements, du plus banal au plus sophistiqué. Le temps des archives est un temps compilé jusqu’à produire une figure de l’utopie qui, dans son essai d’exhaustivité, demeure irréelle. Théoriquement : elle demeure le temps des signes à inventorier, à classer… Dans Tentative de description de choses vues au carrefour Mabillon le 19 mai 1978, l’écrivain Georges Perec, installé dans un studio mobile posté à ce carrefour de Saint-Germain-des-Prés, décrit à haute voix, nomme, énonce, pendant plus de six heures, le spectacle de la rue, la circulation, les véhicules, les passants… L’inventaire est à l’œuvre dans l’enregistrement sonore puisque, le 25 février 1979, cette performance, après avoir été réduite à un peu plus de deux heures, est diffusée dans le cadre de l’Atelier de Création Radiophonique de France Culture. Essai de complétude des signes en un lieu, à l’instar d’une bibliothèque borgésienne, universelle et sonore, dont le théoricien des médias Pierre Schaeffer aura souvent articulé la poétique sur celle du temps radiophonique.

Enfin, si l’histoire de la radiophonie traverse, mieux que celle d’autres médias (et de la télévision en particulier), le vingtième siècle avec une aussi grande rigueur, emportant avec elle l’histoire des artistes et des idées, enregistrant et diffusant les pages sonores du monde, c’est moins parce qu’elle est mémoire, que parce qu’elle a une mémoire. Des Français parlent aux Français, émission radiophonique de la BBC (Radio Londres, 1940-1944) qui diffusait les messages des Alliés, à Radio Free Europe pendant la guerre froide, la radio a souvent été une arme de résistance et de combat. Certes, elle a été, aussi, une chronologie des dictatures, des propagandes et de la désinformation, mais, le fait demeure, la dissidence et la résistance, les combats justes et les soulèvements des populations y ont trouvé un relais clandestin, opératoire, fidèle. Dès lors, une histoire des écrivains, des poètes, des journalistes pour la liberté, est aussi inscrite dans l’histoire du son politique de la radiophonie dont le passage, de l’analogique au numérique, sera la nouvelle courroie de transmission. Ensuite, le réseau virtuel, visuel et sonore mondial, fait d’un temps tout à la fois déréalisé, épidermique et tactile, conséquent et viral, y apparaîtra comme l’espace d’une autre utopie, l’ère des possibles.

Alexandre Castant

publié dans MCD #66, « Machines d’écritures », mars / mai 2012

Alexandre Castant est professeur à l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges où il enseigne l’esthétique et l’histoire des arts contemporains. Essayiste, critique d’art, il a notamment publié Planètes sonores, radiophonie, arts, cinéma (Monografik, coll. Écrits, 2007 – nouvelle édition augmentée, 2010), un ouvrage sur la création sonore dans le champ des arts visuels. Site: www.alexandrecastant.com

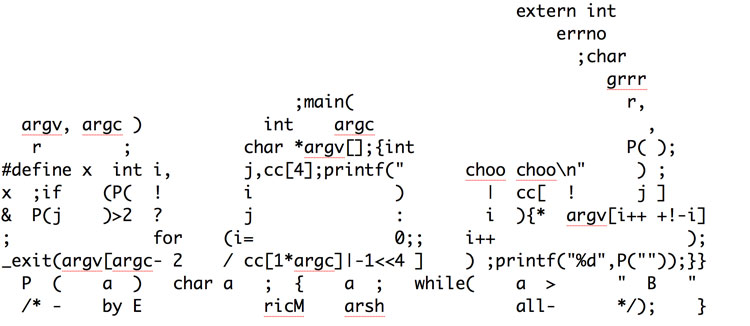

Pour finir, un mot sur les QR (Quick Response) codes, ces codes-barres en deux dimensions que l’on trouve un peu partout, sur les pubs en tout genre et les affiches électorales. Les QR (sous licence libre) sont lisibles par tous les mobiles de la dernière génération. Encapsulant des textes, des sons ou des images, les QR sont un nouveau support et un nouveau média pour les poètes adorants jouer avec les matérialités de l’écrit. Mettre un poème dans un QR, c’est jouer avec son invisibilité. En France, on relève quelques rares tentatives avec plus ou moins de bonheur (chez Stéphane Bataillon, par exemple). Venant du graphisme et du design, l’artiste américain Peter Ciccariello pousse le jeu un peu plus loin en dispersant un QR (contenant un poème et une première image) dans une seconde image modelée par ordinateur. Fasciné par le rapport entre les mots et les images, Ciccariello produit des œuvres visuelles qui comprennent généralement des poèmes devenus quasiment illisibles dans leur linéarité par leur insertion dans des collages sophistiqués, à l’esthétique des années 1980/90. Dans QR Poem, l’artiste américain réitère ainsi le geste mallarméen, qui fait que les poèmes se décryptent, se dé-(QR)-codent plus qu’ils ne s’interprètent. Ou comment, par un coup de dés, écrire un poème avec une technologie initialement destinée à faciliter la gestion des stocks !

Pour finir, un mot sur les QR (Quick Response) codes, ces codes-barres en deux dimensions que l’on trouve un peu partout, sur les pubs en tout genre et les affiches électorales. Les QR (sous licence libre) sont lisibles par tous les mobiles de la dernière génération. Encapsulant des textes, des sons ou des images, les QR sont un nouveau support et un nouveau média pour les poètes adorants jouer avec les matérialités de l’écrit. Mettre un poème dans un QR, c’est jouer avec son invisibilité. En France, on relève quelques rares tentatives avec plus ou moins de bonheur (chez Stéphane Bataillon, par exemple). Venant du graphisme et du design, l’artiste américain Peter Ciccariello pousse le jeu un peu plus loin en dispersant un QR (contenant un poème et une première image) dans une seconde image modelée par ordinateur. Fasciné par le rapport entre les mots et les images, Ciccariello produit des œuvres visuelles qui comprennent généralement des poèmes devenus quasiment illisibles dans leur linéarité par leur insertion dans des collages sophistiqués, à l’esthétique des années 1980/90. Dans QR Poem, l’artiste américain réitère ainsi le geste mallarméen, qui fait que les poèmes se décryptent, se dé-(QR)-codent plus qu’ils ne s’interprètent. Ou comment, par un coup de dés, écrire un poème avec une technologie initialement destinée à faciliter la gestion des stocks !

Medium et message

Medium et message

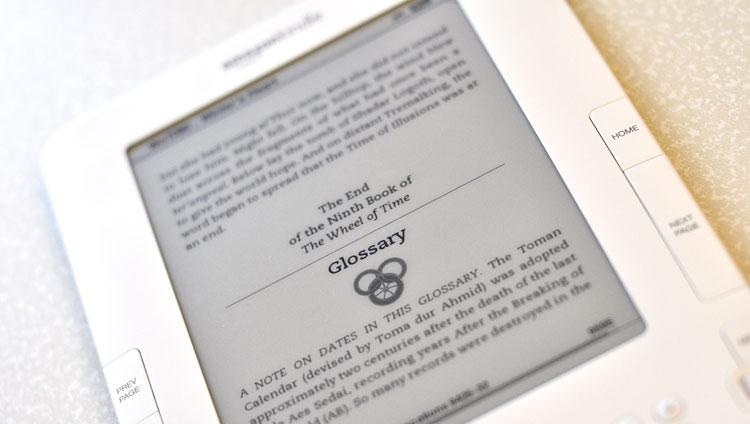

Nous voici dans l’univers pirate du Déchronologue de Stéphane Beauverger (1). François Le Vasseur, corsaire devenu gouverneur de l’Ile de la Tortue, est littéralement obsédé par ces maravillas arrachées au futur : cartes géographiques plus vraies que nature, platines, lampes électriques, émetteurs radio et autres tubes de quinquina. Henri Villon, flibustier dont le navire repousse hors de son siècle les ingérences temporelles de flottes d’autres époques, propose à l’autocrate un cadeau empoisonné : un livre venu des temps à venir pour témoigner du destin des illustres personnages qui feront l’histoire caraïbe et où figure, en bonne place, François Le Vasseur, gouverneur de Tortuga depuis l’an 1640, avec l’année, le lieu, le jour et la manière de sa mort. Conséquence fatale : après une nuit de souffrances mentales face à l’annonce de l’inéluctable par l’encre sur le papier, l’impétrant se tire une balle dans la tête, enfin soulagé de s’être inventé un autre trépas que celui que l’histoire lui avait promis.

Nous voici dans l’univers pirate du Déchronologue de Stéphane Beauverger (1). François Le Vasseur, corsaire devenu gouverneur de l’Ile de la Tortue, est littéralement obsédé par ces maravillas arrachées au futur : cartes géographiques plus vraies que nature, platines, lampes électriques, émetteurs radio et autres tubes de quinquina. Henri Villon, flibustier dont le navire repousse hors de son siècle les ingérences temporelles de flottes d’autres époques, propose à l’autocrate un cadeau empoisonné : un livre venu des temps à venir pour témoigner du destin des illustres personnages qui feront l’histoire caraïbe et où figure, en bonne place, François Le Vasseur, gouverneur de Tortuga depuis l’an 1640, avec l’année, le lieu, le jour et la manière de sa mort. Conséquence fatale : après une nuit de souffrances mentales face à l’annonce de l’inéluctable par l’encre sur le papier, l’impétrant se tire une balle dans la tête, enfin soulagé de s’être inventé un autre trépas que celui que l’histoire lui avait promis. D’une certaine façon, le collage sur YouTube rejoint par son patchwork cette scène du deuxième roman de la trilogie des Danseurs de la fin des temps de Michael Moorcock, où un dandy du futur le plus lointain et des extraterrestres à mousquets foutent le brin à Londres, dans le Café Royal fréquenté par H.G. Wells à la fin du XIXe siècle londonien. Littérature de série B pour feuilletons de fantastique ou de science-fiction, l’uchronie ne cherche pas pour autant à révolutionner la forme même du texte imprimé à la façon désormais légendaire d’un Raymond Queneau ou des expérimentations de l’Oulipo. On y trouve certes de jolies idées, comme ces extraits de romans plus ou moins inventés qui semblent vivre leur propre vie en caractère gras au cœur de L’Affaire Jane Eyre de Jasper Fforde (4). Mais la double page blanche qui rompt soudainement l’édition d’origine du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë, suite à une infraction à la fiction, est mise en scène, non au cœur du livre… mais sur le site Internet de Jasper Fforde !

D’une certaine façon, le collage sur YouTube rejoint par son patchwork cette scène du deuxième roman de la trilogie des Danseurs de la fin des temps de Michael Moorcock, où un dandy du futur le plus lointain et des extraterrestres à mousquets foutent le brin à Londres, dans le Café Royal fréquenté par H.G. Wells à la fin du XIXe siècle londonien. Littérature de série B pour feuilletons de fantastique ou de science-fiction, l’uchronie ne cherche pas pour autant à révolutionner la forme même du texte imprimé à la façon désormais légendaire d’un Raymond Queneau ou des expérimentations de l’Oulipo. On y trouve certes de jolies idées, comme ces extraits de romans plus ou moins inventés qui semblent vivre leur propre vie en caractère gras au cœur de L’Affaire Jane Eyre de Jasper Fforde (4). Mais la double page blanche qui rompt soudainement l’édition d’origine du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë, suite à une infraction à la fiction, est mise en scène, non au cœur du livre… mais sur le site Internet de Jasper Fforde !