Plus qu’une crise environnementale, l’Anthropocène signale une bifurcation de la trajectoire géologique de la Terre. Depuis ladite « révolution » industrielle, l’Anthropocène, c’est notre époque. Notre condition. C’est le signe de notre puissance, mais aussi de notre impuissance. Habiter de façon plus sobre, plus équitable et moins barbare la Terre est notre enjeu. Mais qui est cet « anthropos indifférencié » du discours de l’Anthropocène ? N’y a-t-il pas là le langage d’un nouveau géopouvoir ?

HeHe, Fleur de Lys, 2009. Réalisé en collaboration avec Antoine GARCIA & Jean-Marc Chomaz du Laboratoire Hydrodynamique (Ladhyx) de l’École Polytechnique. Photo: D.R.

Cette nouvelle époque géologique, débutant avec la révolution thermo-industrielle et succédant à l’Holocène, a été proposée en 2000 par Paul Crutzen, prix Nobel de chimie spécialiste de la couche d’ozone. Depuis, le concept d’Anthropocène est devenu un point de ralliement entre géologues, écologues, spécialistes du climat et du système Terre, historiens, anthropologues, philosophes et militants écologistes, pour penser ensemble cet âge dans lequel le modèle de développement actuellement dominant est devenu une force tellurique, à l’origine de dérèglements écologiques profonds, multiples et synergiques à l’échelle globale.

En termes d’extinction de la biodiversité, de composition de l’atmosphère et de bien d’autres paramètres (cycle de l’azote, de l’eau, du phosphore, acidification des océans et des lacs, ressources halieutiques, déferlement d’éléments radioactifs et de molécules toxiques dans les écosystèmes…), nous sortons en effet, depuis deux siècles, et surtout depuis 1945, de la zone de relative stabilité que fut l’Holocène pendant 11.000 ans et qui permit la naissance des civilisations. Dans l’hypothèse médiane de +4°C en 2100, la Terre n’aura jamais été aussi chaude depuis 15 millions d’années. Quant à l’extinction de la biodiversité, elle s’opère actuellement à une vitesse 100 à 1000 fois plus élevée que la moyenne géologique, du jamais vu depuis 65 millions d’années.

Cela signifie que l’agir humain opère désormais en millions d’années, que l’histoire humaine qui prétendait s’émanciper de la nature et la dominer, télescope aujourd’hui la dynamique de la Terre et se retrouve prise dans les contraintes de mille rétro-actions avec celle-ci. Cela implique aussi une nouvelle condition humaine : les habitants de la Terre vont avoir à faire face dans les prochaines décennies à des états que le système Terre auxquels le genre Homo, apparu il y a deux millions et demi d’années seulement, n’avait jusqu’ici jamais été confronté, donc auxquels il n’a pas pu s’adapter biologiquement, ni nous transmettre une expérience par la culture.

Mais l’Anthropocène, méga-objet dramatique qui envahit l’espace public, n’est-il pas vecteur d’apathie et arme de dépolitisation ? Le sublime de l’Anthropocène pourrait désarmer toute velléité de changement radical des modes de production, de vie et de consommation. Pour sortir de la complaisance fataliste et post-démocratique, il s’agit de « repeupler les imaginaires » (Stengers), de nous approprier politiquement les enjeux de ce basculement géologique. Un premier pas en ce sens est de décoder les récits dominants et dépolitisants de l’Anthropocène, et de multiplier les récits alternatifs et féconds.

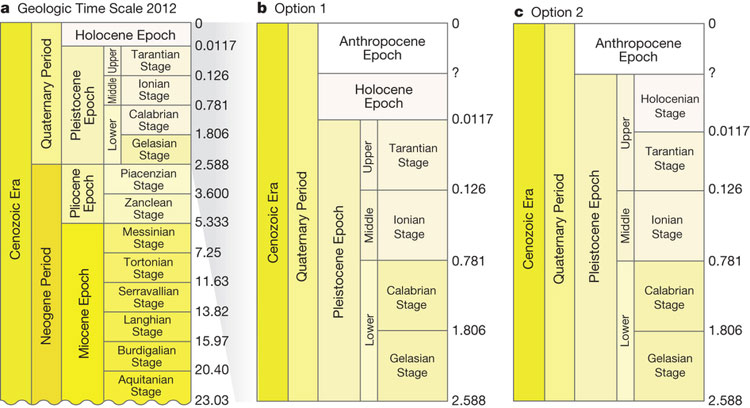

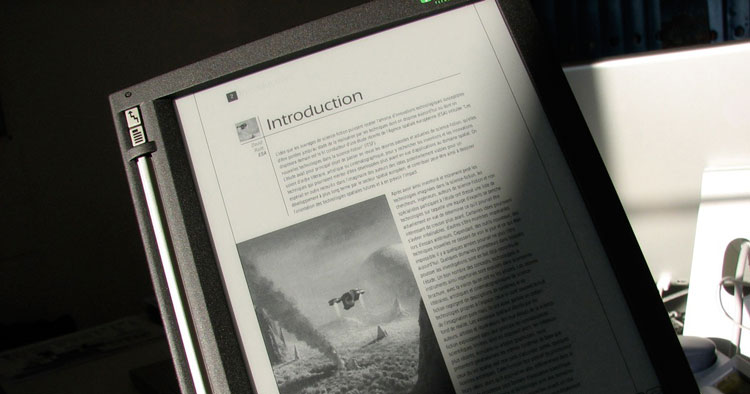

Différentes tables d’échelle des temps géologiques en fonction de la décision de faire de l’Anthropocène une époque et de rétrograder (ou pas) l’Holocène en étage holocénien du Pleistocène. Gradstein, F. M., Ogg, J. G., Schmitz, M. D. & Ogg, G. M. The Geologic Time Scale 2012 (Elsevier, 2012). Photo: D.R.

L’Anthropocène naturaliste et technocratique des institutions internationales

Le premier type de discours, naturalisant, est celui qui domine dans les arènes scientifiques internationales. Les scientifiques qui ont inventé le terme d’Anthropocène n’ont pas simplement avancé des données fondamentales sur l’état de notre planète, ni simplement promu un point de vue systémique sur son avenir incertain. Ils en ont aussi proposé une histoire qui explique « comment en sommes-nous arrivés là ? ». Ce récit peut être schématisé ainsi : Nous, l’espèce humaine, avons depuis deux siècles inconsciemment altéré le système Terre, jusqu’à le faire changer de trajectoire géologique. Puis vers la fin du XXe siècle, une poignée de scientifiques nous aurait enfin fait prendre conscience du danger et aurait pour mission de guider une humanité égarée sur la mauvaise pente (1).

Ce récit du passé, qui met en avant certains acteurs (« l’espèce humaine » comme catégorie indifférenciée) et certains processus (la démographie, l’innovation, la croissance…), pré-conditionne une vision de l’avenir et des « solutions », qui place les scientifiques comme guides d’une humanité désemparée et ignorante et fait du pilotage du « système Terre » un nouvel objet de savoir et de pouvoir. Mais qui est cet anthropos indifférencié ? Le Grand Récit officiel de l’Anthropocène orchestre le retour en fanfare de « l’espèce humaine », unifiée par la biologie et le carbone, et donc collectivement responsable de la crise, effaçant par là même, de manière très problématique, la grande variation des causes et des responsabilités entre les peuples, les classes et les genres : jusque récemment, l’Anthropocène fut un Occidentalocène !

La catégorie d’espèce ne peut servir de catégorie explicative qu’à des ours polaires ou des Orang-Outan qui souhaiteraient comprendre quelle est donc cette autre espèce qui menace ainsi leurs conditions de vie (2)… Et encore, il s’agirait là d’Orang-Outan ou d’ours mal formés en « humanologie », qui ne sauraient discerner les « mâles dominants », les asymétries de pouvoir, le long de la chaîne qui relient le recul de la banquise aux sources majeures d’émission de gaz à effet de serre (seules 90 entreprises sont ainsi responsables de plus de 63% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1751) (3), ou qui relient les bûcherons et travailleurs indonésiens des palmeraies, les consommateurs européens et les géants de l’agro-alimentaire.

Certes la population humaine a grimpé d’un facteur dix depuis trois siècles, mais que signifie cette hausse globale impactant un « système Terre » lorsqu’on observe qu’un Américain du Nord possède une empreinte écologique 32 fois supérieure à celle d’un Éthiopien, que la consommation énergétique d’un soldat américain a été multipliée par 228 entre la Première et la Seconde Guerre mondiale (4), ou que la moitié la plus pauvre de l’humanité ne détient que 1 % des richesses mondiales (contre 43,6 % pour les 1 % les plus riches) (5).

Et comment croire que ce n’est que depuis quelques décennies que nous « saurions » quels dérèglements nous imprimons à la planète ? Une amnésie sur les savoirs, les contestations et alternatives passées de l’industrialisme ne sert-elle pas une vision politique particulière, dépolitisante de la situation actuelle, qui place les scientifiques et leurs sponsors comme guides suprêmes d’une humanité, troupeau passif et indifférencié ? Or, l’histoire nous apprend au contraire que les alertes scientifiques sur les dégradations environnementales globales et les contestations des dégâts de l’industrialisme ne datent pas d’aujourd’hui, ni même des décennies post-1960 : elles sont aussi anciennes que le basculement dans l’Anthropocène.

Il existait autour de 1800 une théorie largement partagée d’un changement climatique global causé par la déforestation alors massive en Europe de l’Ouest (6). Certes ces théories sont aujourd’hui largement complétées et corrigées (de même que la science du climat du XXIIe siècle corrigera celle du XXe); certes, les données scientifiques d’aujourd’hui sont plus denses, massives, globales, mais il est historiquement faux et politiquement trompeur de faire passer les sociétés du passé comme inconscientes des dégâts — environnementaux, sanitaires et humains — du capitalisme industriel.

Ceux-ci furent contestés par mille luttes; non seulement par les romantiques ou les classes assis sur la rente foncière, mais aussi par des lanceurs d’alerte scientifique, des artisans et ouvriers luddites, et par les multitudes rurales au Nord et au Sud qui perdaient alors les bienfaits des biens communs agricoles, halieutiques et forestiers appropriés, marchandisés, détruits ou pollués (7). Ainsi un précurseur du socialisme, Charles Fourier écrivait-il en 1821 un essai sur la Déterioration matérielle de la planète dont l' »industrie civilisée » (son terme pour désigner le nouveau capitalisme industriel libéral auquel il opposait un stade supérieur plus juste et harmonieux, l' »association ») était considérée comme la cause agissante.

Plutôt qu’un « on ne savait pas », nous devons donc penser l’entrée et l’enfoncement dans l’Anthropocène comme la victoire de certains intérêts qui ont fabriqué du non-savoir sur les dégâts du « progrès », comme le déploiement de grands dispositifs (idéologiques et matériels) et de « petites désinhibitions » (8) par lesquels les oligarchies productivistes de différentes époques ont pu jusqu’ici réprimer, marginaliser ou récupérer les contestations socio-écologiques.

Et plutôt qu’une vision du monde où la société est passive et ignorante attendant que les scientifiques sauvent la planète (avec la géo-ingénierie, les agro-carburants, la biologie de synthèse ou les drones-abeilles remplaçant la biodiversité naturelle, et autres « solutions » techno-marchandes « vertes »), il convient de reconnaître que c’est dans l’ensemble du tissu social et des peuples que se trouvent les savoirs, les initiatives et les « solutions » qui « sauveront la planète ». En somme, ce premier récit de l’Anthropocène pose d’importants constats, mais surtout d’immenses obstacles à toute perspective d’éco-politique émancipatrice; il s’apparente par son caractère technocratique et dépolitisant à ce qu’André Gorz avait appelé « éco-fascisme » ou à ce que Félix Guattari avait nommé « écologie machinique ».

La Porte de l’Enfer est un champ de gaz naturel situé à Derweze au Turkménistan. La porte de l’enfer est appelée ainsi à cause de son foyer de gaz naturel brûlant en permanence depuis qu’il a été allumé par des scientifiques soviétiques de la pétrochimie en 1971. Photo: Tormod Sandtorv (CC BY-SA 2.0).

Le « bon Anthropocène » piloté des post-environnementalistes technophiles

Un deuxième grand récit, post-environnementaliste, célèbre l’Anthropocène comme l’annonce (ou la confirmation) de la mort de la nature comme externalité. Ce récit est intéressant en ce qu’il questionne le dualisme nature / culture fondateur de la modernité occidentale et qu’il critique certaines idéologies de « protection de la nature » qui excluaient de fait les populations d’une nature supposée « vierge ». Il ouvre aussi le chantier philosophique d’une nouvelle pensée de la liberté qui ne soit pas l’illusion trompeuse d’un arrachement à tout déterminisme naturel ou d’une domination de la nature. Une pensée de la liberté qui assume ce qui nous attache et nous relie à notre Terre et qui réconcilie l’infini de nos âmes à la finitude de la planète.

Par contre, en célébrant l’ingénierie généralisée d’une techno-nature, les tenants de cette vision (de certains sociologues et philosophes post-modernes à certains idéologues du Think-Tank post-environnementaliste états-unien du Breakthrough Institute (9) en passant par certains écologues post-nature) prônent non pas une humilité à l’âge de l’Anthropocène, mais un nouveau « pilotage planétaire ». Avant on a fait de la géo-ingénierie sans le savoir, mal, nous disent-ils en substance; mais maintenant on va gérer la planète avec toute notre technoscience et forger un « bon Anthropocène ». Ainsi, pour Bruno Latour, qui a fortement inspiré cette pensée post-environnementale, le pêché de Victor Frankenstein ne fut pas d’avoir créé un monstre, mais de l’avoir abandonné inachevé (10).

On va donc réparer le monstre de Frankenstein et, « promis juré », il va mieux fonctionner que le monstre initial et permettre à l’humanité d’accomplir plus avant son destin de pilote de la planète. Prolongeant le techno-optimiste du premier grand récit, le post-environnementalisme s’éloigne de son naturalisme par son constructivisme radical. Il conçoit la nature, mais aussi l’espèce humaine, comme un construit socio-technico-économique, ouvrant la porte au trans-humanisme. Cette vision prométhéenne et manipulatrice s’accommode également fort bien du capitalisme financier contemporain, de sa « croissance verte » et de la privatisation-marchandisation en cours des « services écosystémiques » de toute la planète. Quoi de plus constructiviste en effet que le marché, si habile à couper les objets et les sujets de leurs attachements sociaux et écologiques pour les reformater indéfiniment en marchandises circulant dans de nouveaux réseaux ?

Mais que gagnera-t-on et que perdra-t-on à dénier toute altérité à la nature, toute antériorité engeandrante à la Terre sur l’humanité ? Et à poursuivre le culte des monstres de laboratoire et à accélérer la déconstruction-reconstruction marchande du monde ? Cette idéologie post-environnementaliste et techno-béate de l’anthropocène participe donc plus du projet néolibéral de faire du système Terre tout entier un sous-système du système financier que d’un projet d’émancipation des peuples de Gaïa et de transition juste et démocratique.

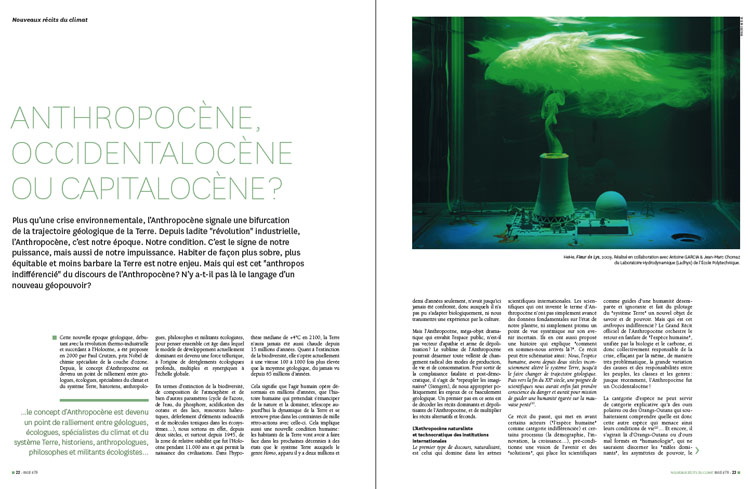

L’en-dehors. Carte postale. Bois gravé de Louis Moreau, 1922. Photo: D.R.

L’anthropocène comme effondrement et politique de décroissance

Une troisième lecture de l’Anthropocène, catastrophiste, insiste sur l’intangibilité des limites de la planète, à ne pas outrepasser sous peine de basculement. Cette lecture reprend les alertes des travaux des scientifiques (11) et leur appréhension non linéaire de l’évolution des systèmes complexes. On sort du régime d’historicité progressiste forgé par la modernité industrielle du XIXe siècle (12) : l’histoire n’est plus celle d’un progrès, d’une croissance indéfinie ou d’un Fatum innovateur; elle est discontinue et « désorientée » (13), faite de points de basculement et d’effondrements à anticiper collectivement (cf. l’importance des travaux sur la résilience sur la pensée politique du mouvement des villes en transition et sur la permaculture).

Cette vision fait également écho aux travaux de la « théorie politique verte » (14) et au projet politique de la décroissance, qui renouvellent la pensée de la démocratie et de l’égalité à partir du constat de la finitude. Si l’on prend au sérieux l’Anthropocène dans cette perspective, on ne peut plus penser la démocratie sans ses métabolismes énergétiques et matériels et l’on ne peut plus, dans un monde fini, différer la question du partage des richesses par le rêve d’un gâteau économique grossissant sans fin.

Si elle reprend les constats scientifiques des dérèglements écologiques globaux, cette 3e vision ne partage pas la foi en des « solutions » techno-scientifiques pour sauver la planète des deux premières visions. Elle insiste au contraire, pour éviter un Anthropocène barbare, sur la nécessité de changements vers la sobriété des modes de production et de consommation : c’est donc d’initiatives alternatives, de savoirs et de changements dans tous les secteurs de la société, et non pas uniquement par en haut (techno-science, green business, ONU), que dépend l’avenir commun. Ce qui n’exclut pas la planification écologique démocratique, du local au global, d’une résilience et d’une décroissance assumée, équitable et joyeuse si possible, de l’empreinte écologique (15).

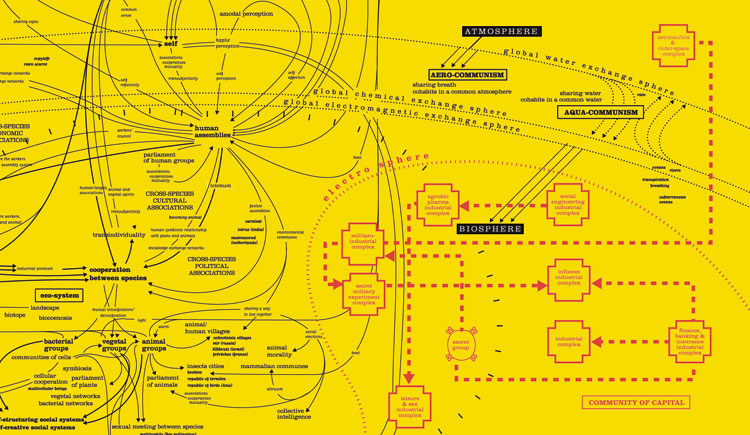

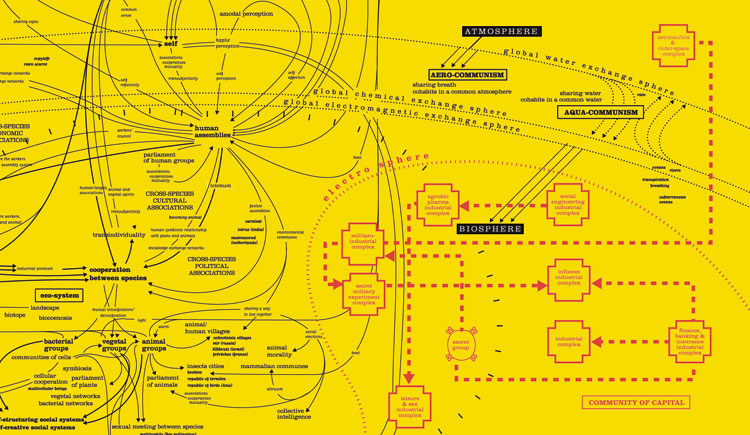

Bureau d’études, Communismes, 2010. Extrait de Atlas of agendas – mapping the power, mapping the commons, Bureau d’études, Onomatopee, 2015.

L’Anthropocène de l’éco-marxisme : un capitalocène

Une 4e lecture de l’Anthropocène, éco-marxiste, consiste à relire l’histoire du capitalisme au prisme non seulement des effets sociaux négatifs de sa globalisation comme dans le marxisme standard (cf. la notion de « système-monde » d’Immanuel Wallerstein et celle d' »échange inégal »), mais aussi simultanément de ses métabolismes matériels insoutenables (fait de fuites en avant récurrentes vers l’investissement de nouveaux espaces préalablement vierges de rapport extractivistes et capitalistes) et leurs impacts écologiques.

Que nous apporte cette vision plus matérielle (comme la 3e et la 1ère) et plus politique (comme la 3e) de l’Anthropocène ? Prenons tout d’abord la question du basculement dans l’Anthropocène au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Le récit institutionnel-naturaliste (1er) et le récit constructiviste-technophile (2e) mettent en avant l’inventivité d’un Watt créant des machines à vapeur plus puissantes, techniquement supérieures à toutes les autres sources d’énergie et qui les auraient donc « naturellement » supplantées requérant alors des quantités croissantes de charbon. Pourtant on peut opposer à ce récit simpliste un autre récit, plus empiriquement fondé et plus politique.

Dans Une grande divergence, Kenneth Pomeranz explique pourquoi l’Angleterre, et non la région chinoise du delta du Yangzi, a pris la voie de l’industrialisation et l’hégémonie mondiale. Les deux sociétés qu’il compare montraient un niveau de « développement » économique et technologique équivalent vers 1750 et furent confrontées à des pressions analogues (plus forte en Angleterre) sur leurs ressources (terre, bois). Une double contingence favorable explique selon Pomeranz la voie anglaise : la proximité de gisement de charbon utilisable (alors qu’ils étaient distants de plus de 1500km de Shanghai) et la situation de l’Europe au carrefour géographique de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie. Situation qui avait permis une accumulation primitive aux XVIe et XVIIe siècles et qui autour de 1800 permettait à l’Angleterre d’importer/capturer des ressources cruciales à son développement industriel : de la main-d’œuvre esclavagiste cultivant le coton (évitant ainsi des millions d’hectares de prairies pour des moutons pourvoyeurs de laine), du sucre (4% de l’apport énergétique alimentaire en Angleterre en 1800), du bois, puis du guano, du blé et de la viande.

Kenneth Pomeranz montre les liens — aux incidences écologiques majeures — entre essor industriel britannique et mise au travail d' »hectares fantômes » de la périphérie de l’empire. Ainsi en 1830, la consommation de sucre (antillais) du pays correspond à l’apport de 600.000 hectares de bonnes terres à céréale ou pomme de terre, celle de coton (américain) à 9,3 millions d’hectares de pâturages à ovins en les ressources et celle de bois (Amérique et mer Baltique) à plus de 400.000 hectares de forêts domestiques. Au total (bois, coton esclavagiste, sucre, etc.) d’une Angleterre maîtresse des mers. On atteint ainsi plus de 10 millions d’hectares (soit l’équivalent de la surface agricole utile anglaise) de production annuelle drainés vers l’Angleterre (16).

C’est cet échange écologique inégal, qui a placé la Grande-Bretagne au centre d’un flux de ressources qui permit son entrée dans l’ère industrielle. Ce basculement dans l’Anthropocène n’est pas sans lien, également, avec les guerres napoléoniennes qui inaugurèrent, en réponse au blocus continental le transport massif à grande distance de bois d’Amérique du Nord, rendant ainsi possibles en retour l’émigration de masse vers l’Amérique du Nord, autre facteur clé de l’augmentation de l’empreinte écologique humaine. Enfin, les guerres napoléoniennes jouèrent un rôle clé vers la dérégulation des pollutions qui permit la naissance d’un capitalisme chimique (17) qui joue depuis deux siècles un rôle « anthropocénique » considérable (acides, colorants, engrais chimiques, biocides, aérosols…).

Ainsi appréhendée, la « révolution industrielle » n’est pas le processus linéaire poussé par le génie technologique de quelques savants et entrepreneurs européens (1er récit), mais plutôt le nœud d’une configuration géopolitique globale. D’ailleurs, l’adoption des machines à vapeur n’avait rien d’évident ni de nécessaire. Au début du XIXe siècle, il n’existe que 550 machines à vapeur contre 500.000 moulins à eau en Europe et le charbon est plus cher que l’énergie hydraulique. Ce n’est que lors de la récession de 1825-1848, couplé au métier à tisser automatisé comme réponse patronale aux « indisciplines » et aux revendications ouvrières, ainsi que dans une logique de concentration de la main d’œuvre, que la machine à vapeur fut adoptée dans l’industrie textile. Plutôt que le produit abstrait et indifférencié d’une « entreprise humaine », l’Anthropocène résulte de choix technico-économiques faits par certains groupes sociaux, en vue d’exercer un pouvoir sur d’autres, qui souvent résistèrent (18). Et ce basculement initié par une poignée de personnes (en 1825, la Grande-Bretagne est responsable de 80% des émissions mondiales de CO2) entraîna l’humanité et la Terre dans un devenir anthropocénique par le jeu de la concurrence économique, de la guerre et de la domination impériale.

Prenons comme deuxième exemple la pétrolisation du monde au XXe siècle : elle est encore le résultat de choix politiques opérés pour maintenir et stabiliser le capitalisme. Tout au long du XXe, le pétrole est plus cher que le charbon, qui passe pourtant de 5% de l’énergie mondiale en 1910, à plus de 60% en 1970. Cette pétrolisation est tout d’abord le fait de la suburbanisation et de la motorisation. Ce processus a été activement encouragé par les dirigeants américains conservateurs dès 1920 : la maison de banlieue leur paraissait être le meilleur rempart contre le communisme en redéfinissant l’environnement politique et social du travailleur, elle casse les solidarités ethniques et sociales qui avaient été le support des solidarités ouvrières. La maison individuelle et la voiture qui l’accompagne jouent aussi un rôle essentiel de discipline sociale par l’intermédiaire du crédit à la consommation : dès 1926, la moitié des ménages américains sont équipés d’une voiture, mais les deux tiers de ces voitures ont été acquis à crédit.

À l’époque où dominait le charbon, les mineurs possédaient le pouvoir d’interrompre le flux énergétique alimentant l’économie (cf. le succès de la première grève générale anglaise de 1842). Acteurs clés du mouvement ouvrier, les mineurs et cheminots contribuèrent à l’émergence de syndicats et de partis de masse, à l’extension du suffrage universel et à l’adoption des lois d’assurance sociale. Dès lors, la pétrolisation de l’Amérique puis de l’Europe prend un sens politique : affaiblir les mouvements ouvriers et les luttes sociales. Le pétrole est beaucoup plus intensif en capital qu’en travail, le travail humain d’extraction se fait en surface (et en grande partie dans ce qui était le « Tiers-monde »), il est donc plus facile à contrôler que les puissants syndicats de mineurs ou de cheminots. Un des objectifs du plan Marshall était ainsi d’encourager le recours au pétrole afin d’affaiblir les mineurs et leurs syndicats et d’arrimer ainsi les pays européens au bloc occidental (19).

Plus généralement, dans la lecture éco-marxiste, l’Anthropocène apparaît comme la « seconde contradiction » du capitalisme, son incapacité à maintenir les conditions écologiques d’une vie sur Terre. Cette perspective présente l’intérêt d’inscrire la matérialité des flux de matière et d’énergie et des processus écologiques dans une histoire critique du capitalisme. Mieux que la catégorie naturalisante d’espèce humaine du discours dominant de l’Anthropocène, la catégorie de « système-monde » permet un dialogue équilibré entre sciences du système Terre (repolitisées) et sciences humaines et sociales (rematérialisées).

Elle permet de repenser la croissance occidentale des deux derniers siècles en termes d’échange écologique inégal selon lequel les économies dominantes du centre du système-monde capturent non seulement des heures de travail, mais aussi des hectares et des ressources finies à la périphérie tout en externalisant des dégâts écologiques et de l’entropie. Elle permet aussi de sortir du fétichisme technologique (qui fut longtemps partagé et propagé par le marxisme) en reliant les gains de productivité technique au centre du système-monde à une dégradation environnementale et sociale au plan planétaire.

Ainsi pour un éco-marxiste comme Alf Hornborg, le développement technique est le produit d’une accumulation au centre du système-monde permis par un échange écologique inégal avec la périphérie (dans le cadre d’un « jeu à somme nulle » sur une planète finie) : dans le capitalisme fossile, le « progrès technique » au centre est la contre-partie d’une perte d’efficacité globale et d’une dégradation écologique et thermodynamique de la planète (20) (on rejoint ici la 3e lecture, post-progressiste et technosceptique, de l’Anthropocène). Enfin, la lecture éco-marxiste offre des prises théoriques et politiques pour décoder les stratégies actuelles de l’oligarchie mondiale pour « néolibéraliser » la nature et faire du système Terre dans son entier un sous-système du système financier (pénétration généralisée de l’action environnementale publique — nationale, européenne et ONUsienne — par les intérêts privés, durcissement de la propriété intellectuelle sur le vivant, approches néolibérales de la résilience et des « risques » environnementaux, green bonds, marchés du carbone, REDD, marchandisation compensation écologique…).

HeHe, Is there a horizon in the deep water ?, 2011. Recréation en miniature de la catastrophe pétrolière sur la plateforme Deep Water Horizon dans le Golfe du Mexique en 2010. Action réalisée au Jesus Green Lido, Cambridge, UK pendant le Cambridge Science Festival en mars 2011. Photo: D.R.

Pluriversaliser l’Anthropocène

Mais ces différents récits de l’Anthropocène ne suffisent pas. Même les deux derniers, les plus critiques, restent encore trop prisonniers d’une vision du monde « mono-naturaliste » de la modernité occidentale, trop pris dans un géo-savoir-pouvoir surplombant sur la Terre héritier d’une posture de domination-extériorité ? Le point de vue du long terme géologique et du « système » Terre considéré de l’extérieur (au moyen de la technosphère spatiale notamment) ne tendent-ils pas à placer au pouvoir global certains groupes et à marginaliser certains peuples, certaines voix et certaines visions de la Terre ? Plutôt qu’un seul récit universaliste du match de l’espèce humaine (ou du capitalisme) contre le système Terre, plutôt qu’une hégémonie du global, de la mobilité et d’un regard dé-terrestré sur la Terre, la crise écologique n’appelle-t-elle pas au contraire à une réhabilitation du lieu et des liens ? N’appelle-t-elle pas chacun à habiter et parler de quelque part ? D’avoir une Zone à Défendre ?

De plus, que l’on sépare une nature-extérieure de la société ou que l’on nie cette séparation au nom d’une cyber-nature-culture-hybride (comme dans le 2e récit et la tarte à la crème qu’est devenue la critique de la coupure nature/culture), on reste finalement enfermé dans le même espace ontologique. Le perspectivisme amérindien, par contre, offre un exemple d’habiter le monde qui attribue aux différents êtres un statut réflexif de personne analogue aux humains (d’ailleurs au commencement des temps il n’y avait que des humains — et peut-être des tortues de mer — avant que n’en dérive la diversité des êtres), mais aussi une altérité (de chaque espèce d’être par rapport à chaque autre plutôt qu’un dualisme nature/culture), un agir et un point de vue propre sur le monde qui devient alors un plurivers. On sort ainsi, si l’on suit Viveiros de Castro, de l’alternative infernale entre altérité-séparation et constructivisme-sans-altérité qui hante et enferme l’imaginaire écologique occidental, celui des « hommes sans monde ». S’ouvrent alors d’autres perspectives, d’autres récits mobilisateurs sur les problèmes écologiques planétaires (21).

Christophe Bonneuil

publié dans MCD #79, « Nouveaux récits du climat », sept.-nov. 2015

Christophe Bonneuil est historien des sciences, chargé de recherche au CNRS et membre du Centre Alexandre-Koyré. Il dirige la collection Anthropocène au Seuil et est l’auteur avec Jean-Baptiste Fressoz de L’événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Seuil, 2013.

(1) Cette synthèse caricature à peine les positions exprimées dans : Paul J. Crutzen, « Geology of mankind », Nature, vol. 415, 3 janv. 2002, p. 23; Will Steffen, Jacques Grinevald, Paul Crutzen et John McNeill, « The Anthropocene: conceptual and historical perspectives », Philosophical Transactions of the Royal Society A, vol. 369, n° 1938, 2011, 842–867.

(2) Cf. Andreas Malm et Alf Hornborg, « The geology of mankind? A critique of the Anthropocene narrative », The Anthropocene Review, publié en ligne le 7 janvier 2014.

(3) Richard Heede, « Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854-2010 », Climatic Change 122 (2014), pp. 229-241. Pour une ébauche d’histoire différenciée et politique des émissions de gaz à effet de serre, voir Bonneuil et Fressoz, op. cit., p. 115-140.

(4) Pour les données, voir Fressoz et Bonneuil, L’événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Seuil, 2013, p. 89 et 166-167.

(5) Rapport Global Wealth Databook du Crédit Suisse, 2012, p.89, consulté le 15 avril 2013.

(6) Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, « Le climat fragile de la modernité. Petite histoire climatique de la réflexivité environnementale », La Vie des idées, 20 avril 2010. www.laviedesidees.fr/Le-climat-fragile-de-la-modernite.html

(7) François Jarrige, Technocritiques, La Découverte, 2014.

(8) Jean-Baptiste Fressoz, L’apocalypse joyeuse, Seuil, 2012.

(9) www.thebreakthrough.org

(10) Bruno Latour, “Love your monsters”, dans M. Shellenberger et T. Nordhaus (dir.), Love your monsters. Post-environmentalism and the Anthropocene, Breakthrough Institute, 2011, 16-25.

(11) A. Barnosky et al., « Approaching a state shift in Earth’s biosphere », Nature, vol. 486, 7 juin 2012, 52-58.

(12) François Hartog, Régimes d’historicité, Présentisme et Expériences du temps, Paris, Le Seuil, 2003 ; Marcel Gauchet, L’Avènement de la démocratie, I : La révolution moderne, Paris, Folio, 2013, 163-198.

(13) Cf. le numéro 15 de la revue Entropia, « L’histoire désorientée », 2013.

(14) Cf. les travaux d’Andrew Dobson, Bruno Villaba, Luc Semal, Mathilde Szuba…

(15) Agnès Sinaï (dir.), Penser la décroissance. Politiques de l’Anthropocène, Presses de Sciences Po, 2013 ; Michel Lepesant (dir), L’antiproductivisme : un défi pour la gauche ? Parangon, 2013 ; Paul Ariès, Le socialisme gourmand, La Découverte, 2013.

(16) Kenneth Pomeranz, Une grande divergence. La Chine, l’Europe et la construction de l’économie mondiale, Paris, Albin Michel, 2010.

(17) Fressoz, 2012, op. cit.

(18) Andreas Malm, Fossil Capital. The rise of steam power in the Brittish cotton industry, c. 1825-1848, and the roots of global warming, Lund Univ., 2014.

(19) Timothy Mitchell, Carbon Democracy, La Découverte, 2013.

(20) Alf Hornborg, Global ecology and unequal exchange, London, Routledge, 2013.

(21) Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques Cannibales, PUF, 2005 ; Philippe Descola, Par delà nature et culture, Gallimard, 2005 ; Davi Kopenawa et Bruce Albert, La chute du ciel, Plon, 2010.