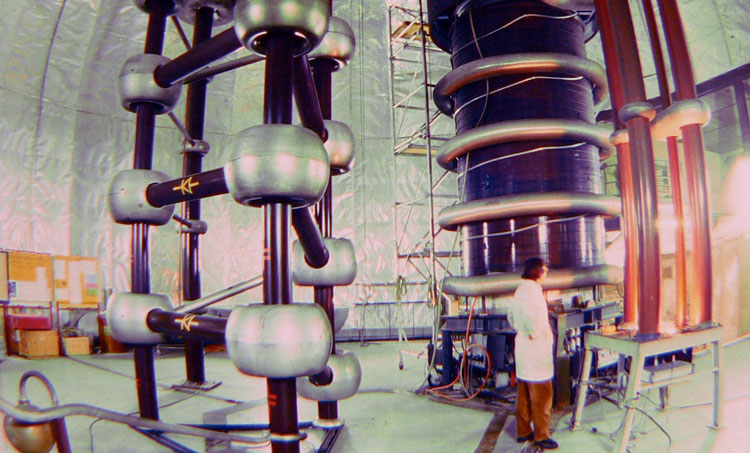

des machines à l’exposition : une affaire de protocole

L’intérêt des artistes pour la machine n’est pas propre aux arts médiatiques et numériques. Au 20ème siècle, il est directement le produit de l’industrialisation non seulement des biens, mais aussi de la communication et de l’information. Avec comme effet, une mutation du processus créatif lui-même qui s’incarne désormais moins dans l’objet que dans la partition et le protocole, auxquels n’échappe pas l’exposition elle-même.

Life Writer. Laurent Mignonneau & Christa Sommerer, 2006. Photo: D.R. / © Laurent Mignonneau & Christa Sommerer.

L’artiste est le maître des objets ; il intègre dans son art des objets cassés, brûlés, détraqués pour les rendre au régime des machines désirantes dont le détraquement fait partie du fonctionnement même ; il présente des machines paranoïaques, miraculantes, célibataires comme autant de machines techniques, quitte à miner les machines techniques de machine désirantes. Bien plus, l’œuvre d’art est machine désirante elle-même (1).

Outils, machines mécaniques, ordinateurs, logiciels, programmes, objets scientifiques… se retrouvent au cœur de dispositifs plastiques et composent l’univers d’un grand nombre d’œuvres contemporaines. Ainsi, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, des expositions témoignent de cet engouement et des recherches qui ont pu être effectuées. Elles s’enracinent pour la plupart d’entre elles dans une époque charnière, celle qui voit l’émergence des nouvelles technologies liées aux théories de l’information, au développement de l’art en réseaux et qui se manifestent notamment par la présence d’ordinateurs renvoyant la machine — digne héritière de la révolution industrielle — à une certaine forme d’obsolescence. Mais elle n’est pas morte pour autant : si elle est malmenée, voire parfois vouée à l’autodestruction, elle peut également être sublimée, muséifiée telle une relique des temps passés.

Nous envisagerons les expositions clés, qui ont profondément modifié le rapport du spectateur aux œuvres d’art, tout en considérant le corollaire qui incombe à ces processus plastiques : le protocole ou la partition. Ces notions peuvent prendre l’apparence de codes informatiques, de définitions ou d’énonciations d’idées interprétées ou développées de multiples manières par un tiers ou par la machine, ce qui tend à élargir la définition allographique (2) de l’œuvre.

La machine dans tous ses éclats

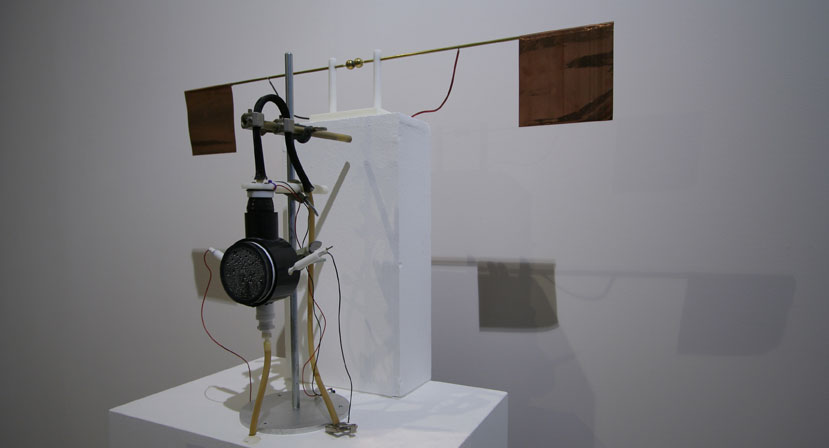

L’une des œuvres les plus radicales incluant la machine est probablement Hommage à New York de Jean Tinguely. Cet artiste bricoleur précise : j’ai senti qu’avec Hommage à New York, j’avais fait quelque chose en avance sur son temps, parce que la conscience de l’autodestructivité de notre société n’était pas tout à fait élaborée. Les machines à dessiner et l’ »Hommage à New York » se placent dans le contexte de l’après-guerre (3).

Cette œuvre a été réalisée en 1960 à partir de divers objets et machines récupérés, collectés et assemblés : une baignoire, un piano, des roues de vélo et de voitures d’enfants, des pièces de moteur, des poulies, des postes de radio, des minuteries, une machine Méta-matic, tout ce qui peut composer notre quotidien en terme d’objets techniques et mécaniques… L’ensemble est animé par des dizaines de moteurs reliés notamment à une machine à imprimer les adresses. Elle a été intégralement repeinte en blanc — à la dernière minute, juste avant d’activer son processus d’autodestruction — comme les tableaux reliefs de Niki de Saint Phalle qui sont recouverts d’un blanc virginal avant d’être mis à mort, exécutés par le tir d’une carabine.

Installé dans les jardins du Moma, Hommage à New York — qui refuse à la machine tout statut rationaliste et utilitariste – est en quelque sorte une œuvre collaborative qui met à contribution les artistes Robert Rauschenberg, Robert Breer, mais également un ingénieur, Bill Klüver, qui a développé le dispositif de mise à feu de la machine (4). Tinguely repousse les limites de l’art et de la technologie et s’octroie le droit de vie et de mort sur la machine. Il aura fallu à peine vingt-huit minutes pour anéantir complètement cette machine/installation dont le protocole d’élaboration incluait la mise à mort. Cet Hommage à New York saisit la machine dans ce qu’elle a de plus imprévisible, entre création et destruction. Klüver précise que finalement l’autodestruction ou l’auto-élimination de la machine est le mode opératoire idéal de la bonne machine (5).

Cette œuvre sera présente dans le catalogue d’une exposition emblématique des connexions qu’ont su établir l’art et la machine, The Machine at the end of the Mechanical ages, réalisée au Moma à New York en 1968 par Ponthus Hulten. Ici les œuvres présentées prenaient la machine comme référence ou comme thème. Ainsi sont évoqués les premières recherches faites par Léonard de Vinci, les dessins des premières machines volantes, les jouets mécaniques, les automates du XVIIIème siècle de Vaucanson, mais également les téléviseurs que Nam June Paik — comme Wolf Vostell — avait introduits dès la fin des années cinquante dans ses œuvres. Intégrées comme simple objet ou pour leurs images captées, puis détournées afin de mieux les interroger, ces machines à montrer, à écouter et à communiquer sont des outils, autant que des médias qui inscrivent pleinement Vostell et Paik dans leur époque.

Avant d’avoir mis au point cette installation, Jean Tinguely avait réalisé des Méta-matic, des machines à peindre, comme la n° 6 qui date de 1959 et se compose d’un ensemble d’éléments hétérogènes, tels un trépied en fer, des roues en bois, des feuilles métalliques façonnées, des courroies en caoutchouc, des tiges métalliques, le tout peint en noir, et mu par un système de moteur électrique. Je mets la machine en doute, je crée un climat de critique, de « ridiculisation ». J’introduis de l’ironie. Mes machines sont ridicules ou alors elles sont belles, mais elles ne servent à rien (6). Mis sous tension, le moteur se met en branle et actionne un bras, la machine dessine seule et de manière complètement aléatoire sur la feuille. Elle est bricolée par Jean Tinguely pour peindre des œuvres abstraites qui évoquent, d’une manière critique et non dénuée d’ironie, les tableaux tachistes et lyriques présentés dans les galeries à cette époque.

La Méta-matic n’est pas sans rappeler la machine à peindre mise au point par Louise Montalescot dans le roman de Raymond Roussel, Impressions d’Afrique (7), même si cette dernière devait produire, quant à elle, des copies parfaites de paysages réalisés d’après nature. Soudain un léger frisson agita, en face du chevalet, le bras automatique (…) Le bras se tendait lentement vers la palette, pendant que la roue horizontale et sans jante créée à son extrémité par l’étoile des pinceaux s’élevait (…) Les deux mouvements combinés conduisirent la pointe d’un des pinceaux sur une épaisse provision de couleur (…) Le bras pivota doucement et s’arrêta en haut, devant l’angle gauche de la toile soudée au chevalet. Aussitôt le pinceau imprégné de nuance délicate traça automatiquement sur le bord du futur tableau une bande de ciel mince et verticale. Bientôt, plusieurs couleurs primitives, mélangées à une autre portion de la palette, composèrent une teinte (…) qui, transposée sur le tableau, continua le ruban vertical déjà commencé (8).

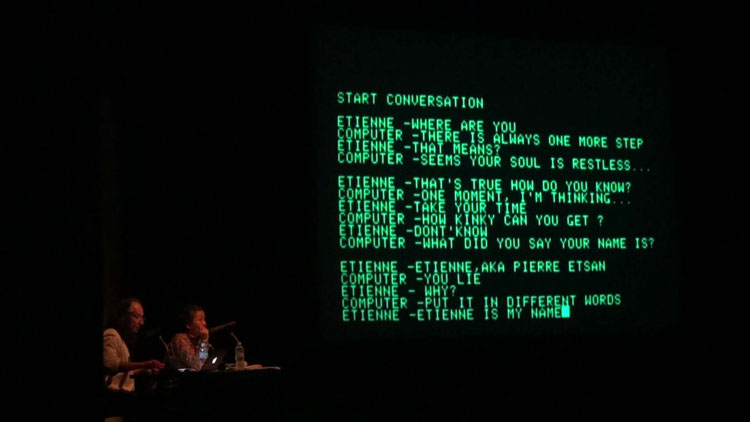

Substitut de l’artiste, la machine à peindre et/ou à écrire développe sa propre autonomie et supplante son utilisateur. Elle crée. Dans le roman de William Burroughs, Le Festin nu, elle va même jusqu’à s’hybrider, parfois se métamorphoser en cafard, et dicter à l’écrivain ce qu’il doit écrire : je voudrais que vous tapiez quelque chose sur moi, des mots que je vais vous dicter (9). L’auteur est alors complètement dépassé par sa machine. L’outil se transforme, s’incarne en une autorité supérieure qui se soustrait à toute forme de pensée ou de libre arbitre. Cette machine évoque les affres de la création et s’entend comme la métaphore de la difficulté d’écrire.

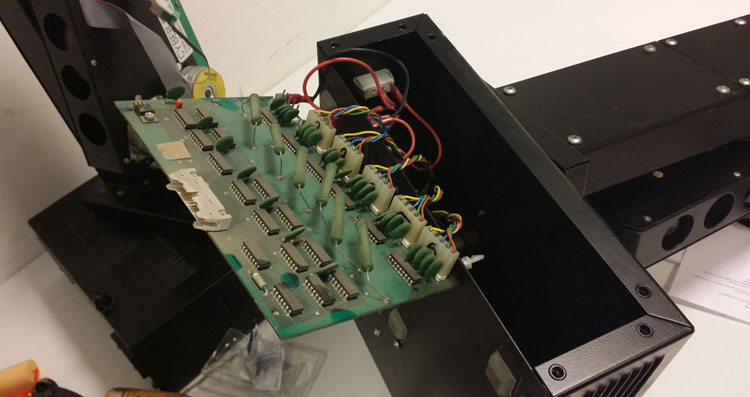

La machine à écrire vintage, type Remington, est encore au cœur du processus créatif développé par Crista Sommerer et Laurent Mignonneau en 2006 dans Life Writer. Cette fois elle est soumise à un programme informatique qui va conditionner et décider de ce qui apparaîtra. Adeptes de l’art interactif, ces deux artistes proposent au spectateur, devenu acteur, de faire une expérience singulière : assis à une table de travail, il se met dans la posture de l’écrivain et commence à écrire son texte. Une fois tapées sur la machine, les lettres se métamorphosent très rapidement en de petites créatures artificielles, noires et blanches, qui prolifèrent et s’animent sur le papier devenu, pour l’occasion, écran de projection. Ces créatures se nourrissent alors des autres lettres produites, les avalent pour mieux se multiplier. Le texte fonctionne ici comme un code qui détermine le comportement et le mouvement de ces créatures artificielles. Écriture poétique en mouvement, il n’en demeure pas moins que la production de l’auteur est de fait réduite à néant par cette forme d’intelligence artificielle qui le contraint à accepter cette transposition.

La machine et son protocole

L’utilisation de la machine comme moyen de produire une œuvre d’art fait paradoxalement émerger la prééminence de l’idée sur l’objet et suppose que l’œuvre est avant tout élaborée selon une partition, un protocole. L’une des premières expositions à avoir intégré ce paramètre est Art by telephone — proposée par Jan van der Marck — qui s’inscrit dans le contexte de la fin des années 1960 où l’art conceptuel tient un rôle important. Art by telephone est la seconde exposition, après Quand les attitudes deviennent formes, qui pose la question de l’œuvre comme concept, comme idée ou partition et pouvant être réalisée par un tiers.

À la suite de ces deux expositions seront présentées notamment Information dont le commissaire est Kynaston McShine et Software organisée par Jack Burnham en 1970. Cette dernière est éclectique, hybride, car elle réunit des artistes essentiellement conceptuels comme Vito Acconci, John Baldessari, Robert Barry, Hans Haacke, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Nam June Paik, Laurence Weiner… ainsi que des scientifiques et des chercheurs. L’une des visées de Jack Burnham est de faire transiter le concept de programme vers le champ artistique, et donc de mettre en parallèle des propositions faisant appel à des dispositifs de transmission d’information (télécopieurs, téléscripteurs, systèmes de diffusion audiovisuels), et celles qui emploient le langage comme matériau sans avoir recours à la technologie (10).

Philippe Parreno, exposition Anywhere, anywhere out of the world, — L’automate, 2013, Palais de Tokyo, Paris. Photo: D.R. Palais de Tokyo / © Aurélien Mole.

À l’occasion de l’exposition Art by telephone au Musée d’art contemporain de Chicago en 1969, la machine, en l’occurrence le téléphone, est considérée comme le seul outil à partir duquel l’œuvre peut être élaborée. Il se fait à la fois réceptacle et lieu d’énonciation du protocole, de sa diffusion. Trente-sept artistes vont répondre à cet appel et proposer des pièces par téléphone; certaines seront réalisées, d’autres non. Jan van der Mack précise que les œuvres proposées ont moins de matérialité ou de substance durable et se lisent plus comme des processus, des situations et des systèmes d’informations.

Un précédent existe dans l’histoire de l’art, il s’agit des Telephon bilder de Laszlo Moholy-Nagy. Dans ce cas, le protocole ou la partition est au cœur du processus créatif et reprend le statement de Lawrence Weiner : la pièce peut être réalisée par quelqu’un d’autre. En effet, Laszlo Moholy-Nagy est l’un des premiers artistes à avoir approché cette pratique, en faisant une peinture qui établit une distinction entre les phases de conception et de réalisation. Il précise à ce sujet : je voulais me mettre au service de la communauté en tant que médiateur anonyme (11). En 1922, Laszlo Moholy-Nagy se détourne du tableau de chevalet et fait fabriquer cinq tableaux en porcelaine émaillée par une usine d’enseignes industrielles de Weimar à partir d’indications données par téléphone (12). Il réalise ainsi l’une des premières tentatives de peinture allographique, une œuvre faite par un tiers, à partir d’instructions (13).

Commençant par renoncer à « la touche personnelle », il peint avec un pistolet et refuse de signer ses œuvres afin d’atteindre, au-delà de la vanité, le rayonnement de l’évidence objective (14). Ce processus créatif s’inscrit dans la démarche de l’artiste ingénieur tel que Rodchenko l’a définie dans ses écrits : l’artiste doit s’exprimer grâce à la matière, à la technique industrielle, pour être utile du point de vue de la société. Ces tableaux ont été présentés pour la première fois à la galerie der Sturm en février 1924. Ils proposaient une alternative à la peinture traditionnelle en la remplaçant par des formes picturales reproductibles conformes à l’esprit de l’époque industrielle qui s’annonçait.

De plus, la délégation de l’exécution à une tierce personne, ainsi que le principe mécanique qui présidait à leur élaboration, offrait une conception totalement novatrice de l’œuvre d’art. La partition et les moyens techniques dont on use pour la matérialiser et l’accomplir — le téléphone — s’avèrent un moyen rationnel, objectif et efficace pour parvenir à désacraliser l’œuvre et à faire coïncider au plus juste l’art et la vie.

Au regard de cette expérience, considérons à présent les différentes propositions faites pour Art by telephone. Celle de Siah Armajani consiste à donner des instructions de programmation par téléphone. Sa communication se développe sous la forme d’une énumération de datas, de chiffres, de codes informatiques… Cette pièce ne sera pas réalisée, mais sa trace sonore est enregistrée sur un disque vinyle — « l’objet-catalogue » de l’exposition — qui ne peut se passer de la machine, une platine, pour être écouté.

Quant à Mel Bochner, qui travaille sur les possibilités qu’offre le langage, il lit au téléphone un texte en italien qui doit être traduit en allemand par un premier opérateur, puis en suédois, en anglais et en américain. Passant successivement d’une langue à une autre, traduit plusieurs fois, il revient enfin à Mel Bochner. L’artiste délègue ainsi son autorité en donnant ses instructions afin que des opérateurs puissent activer la pièce et participer à sa transformation sémantique. George Brecht, dans un esprit similaire, établit le postulat que l’Angleterre se déplacerait au niveau des îles Canaries et met le public à contribution en lui demandant de réagir, d’élaborer une sorte de récit fictionnel à partir de cette idée.

Quant à John Baldessari et Richard Hamilton, ils invitent un peintre amateur et un artiste à réaliser chacun une peinture. John Baldessari va revendiquer la paternité du résultat et Richard Hamilton la position de co-auteur. Ce qui se joue dans cette énonciation relève également de l’autorité de l’œuvre. Toutes ces pièces sont accompagnées d’un protocole et posent la question de l’hapax, de l’unicité de l’œuvre. Le public, l’opérateur qui interprète l’énoncé ou la partition peut actualiser et décider de faire advenir ou non l’œuvre. À travers ces statements conceptuels, nous retrouvons en quelque sorte une forme d’écologie de la pensée créatrice qui se satisfait pleinement d’un énoncé sans attendre la réalisation matérielle d’une œuvre (15).

La machine comme organe vital

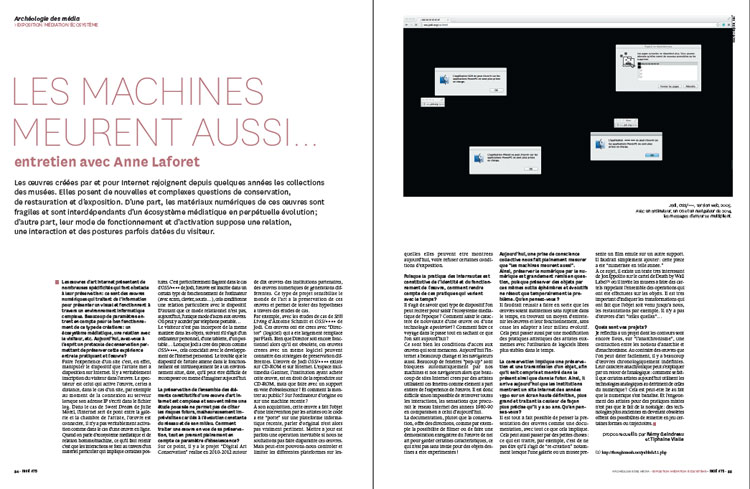

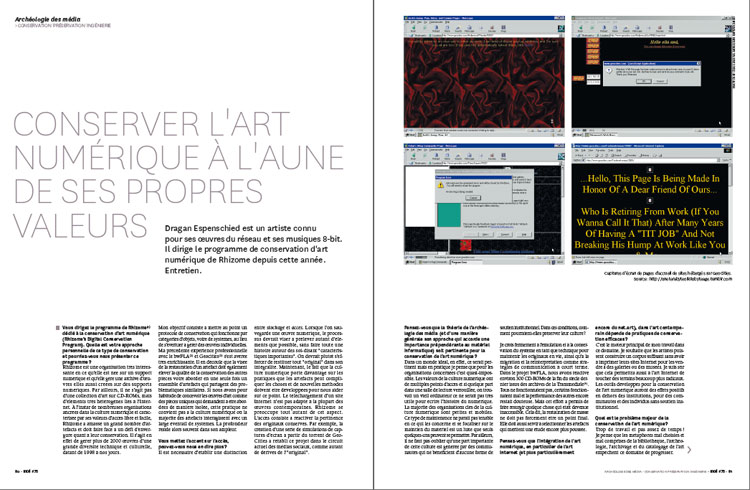

Intégrée au processus créatif, la machine est encore au cœur du dispositif des expositions de Philippe Parreno. Dans Anywhere, anywhere out of the world — titre emprunté à Baudelaire, N’importe où, pourvu que ce soit hors du monde —, Philippe Parreno envisage le concept de son exposition à l’aune d’un programme informatique. Placé sous les auspices d’un ordinateur central, un piano automate joue la Symphonie de Petrouchka de Stravinsky, puis s’interrompt, reprend. Ce « marqueur de temps » va alors permettre aux différentes séquences de l’exposition de s’enchaîner, d’être ponctuées par des événements stimulant les sens. Ainsi pilotés, le piano joue, un automate griffonne sans cesse les mêmes mots, les lumières des marquises s’activent, s’allument et dialoguent entre elles, un écran de LED sur lequel est projeté un film laisse apparaître nos silhouettes en ombres chinoises…

Installée derrière une paroi vitrée dans l’un des sous-sol du Palais de Tokyo, la machine visible et mystérieuse à la fois se définit comme l’organe majeur, celui par lequel tout peut advenir. Elle orchestre nos déplacements, nos expériences, nos interrogations. Dans cette exposition, je voulais qu’on pénètre dans l’antre d’un automate, qu’on se sente pris en charge. Quand je parle de « créer l’attention », c’est à cela que je fais référence : quelque chose nous guide dans l’espace de manière non autoritaire. J’ai donc essayé de trouver des principes d’automation (16). Ainsi l’ensemble des machines mécaniques s’anime et joue la partition dictée par l’ordinateur central.

La déambulation que nous propose Parreno dans l’exposition du Palais de Tokyo en 2013 est à l’image de celle que nous opérons de manière virtuelle sur la toile. Une navigation obscure, hasardeuse, qui génère des fictions, ouvre sans cesse de nouveaux espaces de lectures, de nouvelles perspectives et des confrontations parfois inattendues. L’exposition se déploie comme une sorte de matérialisation de nos pérégrinations mentales. Nous sommes dans les méandres de cette exposition labyrinthique comme dans ceux de nos pensées.

D’une autre manière, Magali Desbazeille semble elle aussi inscrire son œuvre dans cette problématique. Développant un art participatif, elle propose en 2012 une externationalisation de la mémoire dans son installation Le Vrai-musée d’Arts et Traditions Populaires (17) qui se compose d’éléments récupérés, usés et usités, témoignant des différentes évolutions technologiques : téléphone à cadran, machine à écrire, minitel, fax, ordinateur, téléphone portable… Les différentes machines sont disposées, mises en situation dans une sorte d’appartement témoin. Une voix off nous conte l’histoire et l’utilité de ces différents outils-machines. L’artiste nous plonge dans un 20ème siècle révolu et questionne notre mémoire et son principe de fonctionnement, l’oubli, la conservation des machines; certains éléments comme le Minitel et ses codes — tels le 3615 — s’avèrent des mystères pour une nouvelle génération.

Ces machines technologiques rassemblées s’articulent autour d’une performance et d’un documentaire rétro-fiction. Elles font partie de notre patrimoine et se retrouvent ainsi muséifiées, témoins de nos habitus, de notre rapport aux autres. En 2137, dans un musée des arts et traditions populaires, une salle présente l’over-modernité. Après l’antiquité (invention de l’écriture) et la modernité (primauté de la raison), la mémonuité (externalisation numérique de la mémoire humaine) dont l’avènement date de la fin du 20ème siècle, est une époque de transition vers notre 23ème siècle (18).

Objets récupérés et recyclés, télévisions, automates, ordinateurs… parcourent la création contemporaine et s’inscrivent comme des outils se substituant de manière certaine aux moyens traditionnels de la peinture et de la sculpture. Soumise et animée par un protocole, la machine n’opère jamais seule. Elle favorise le développement d’un art conceptuel qui tend à sa propre dématérialisation et, parallèlement en tant que dispositif actif et efficient, contribue également au déploiement d’expositions aux résonances parfois spectaculaires.

Line Herbert-Arnaud

publié dans MCD #75, « Archéologie des médias », sept.-nov. 2014

(1) Deleuze (G.), Guattari (F.), L’Anti-œdipe, Capitalisme et schizophrénie, Minuit, 1972/1973, p. 39.

(2) Goodman (N.), Langages de l’art, Jacqueline Chambon, 1990, p. 147.

(3) Keller (J.-P.), Tinguely et le mystère de la roue manquante, coéditions ZOE et L’Aube, 1992.

(4) La fin du montage et le début de la destruction étaient inséparables… Un ami qui m’avait aidé pour l’installation électrique mit la fiche dans la prise et je branchai les relais. La machine démarra, conformément à sa construction. Jean dominait complètement son sujet. Bill Klüver, cité par Hulten (P.), L’hommage à New-York de Jean Tinguely, MoMA, 1960, catalogue d’exposition, Centre Georges Pompidou, Paris, 1977, réédition1991, p. 715-718.

(5) ibid.

(6) Keller (J.-P.), op. cit.

(7) Roussel (R.), Impressions d’Afrique, Présentation par T. Samoyault, Flammarion, 2005.

(8) ibid.

(9) Le Festin nu, film de David Cronenberg,1992.

(10) Fondation Langlois pour l’art la science et la technologie, créée en 1997, Québec, Canada. Bonin (V.), Software Information Technology: Its New Meaning for Art, 2004.

(11) László Moholy-Nagy, catalogue d’exposition, Musée Cantini, Marseille, 1991, p. 452.

(12) J’ai commandé par téléphone cinq tableaux en porcelaine émaillée à une usine d’enseignes. J’avais devant moi les échantillons de couleur de l’usine et j’ai esquissé mes peintures sur du papier millimétré. À l’autre bout du fil, le représentant de l’usine avait une feuille semblable sous les yeux et il inscrivait les formes que je dictais dans les cases correspondantes à leur position (cela ressemblait à un jeu d’échecs par correspondance). L’un des tableaux a été livré en trois tailles différentes, pour que je puisse étudier les différences subtiles des relations de couleurs dues à l’agrandissement ou à la réduction. László Moholy-Nagy, in László Moholy-Nagy, op. cit., p.452.

(13) L’auteur renvoie le lecteur à son texte « De l’usage de la déclaration d’intention et autres certificats dans l’art du XXe siècle… » in Pratiques n°19, Presses universitaires de Rennes, 2008.

(14) ibid.

(15) La notion d’écologie s’entend ici comme une forme d’économie. La production matérielle de l’œuvre se voit potentiellement limitée et contrainte par l’existence du protocole.

(16) Piettre (C.), »Philippe Parreno : je cherche à mettre en scène le regard« , Blouin artinfo, 22/10/2013, http://fr.blouinartinfo.com/news/story/975112/philippe-parreno-je-cherche-a-mettre-en-scene-le-regard

(17) Desbazeille (M.), Le Vrai Musée d’Arts et Traditions Populaires

www.desbazeille.fr/v2/index.php?/installations/le-vrai-musee-darts-et-traditions

(18) ibid.

Le Nautilus, arme suprême (en 1868)

Le Nautilus, arme suprême (en 1868) L’attaque martienne de 1898 dans le contexte de la course à l’armement

L’attaque martienne de 1898 dans le contexte de la course à l’armement L’étonnante machine d’Anticythère

L’étonnante machine d’Anticythère