L’Art Réécrit L’Histoire De L’argent

La « monnaie d’artiste » se moque des systèmes monétaires archaïques, des dérèglements financiers ou de la construction déformée de la valeur. Une manière de subversion politique nouvelle, comme le prouvent en Amérique du Sud des initiatives qui réinventent des règles pour la circulation de la culture.

Photo: © Gustavo Romano

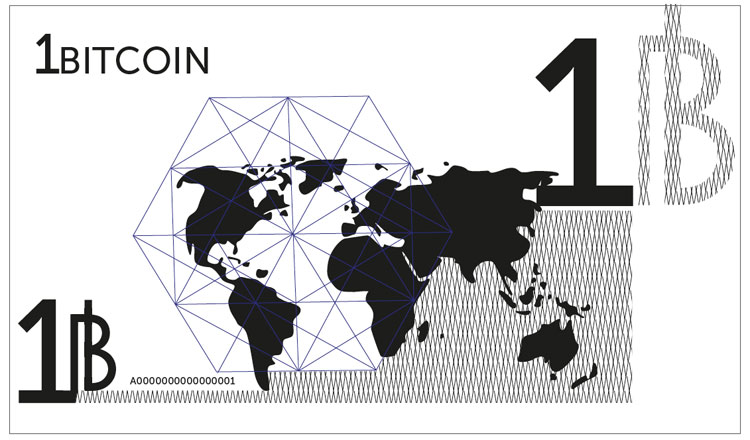

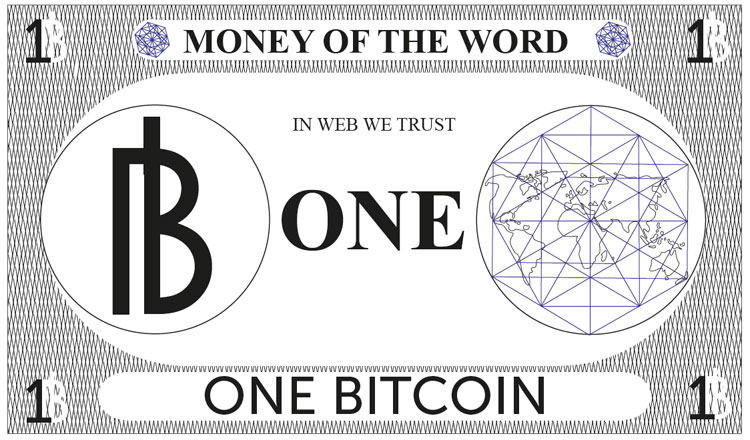

Fatigués de se plaindre de la crise économique et du manque de moyens, des activistes créent des monnaies et des systèmes financiers alternatifs capables de proposer une nouvelle approche du capital. Le bitcoin, cette monnaie virtuelle sans banque centrale et qui n’existe que sous forme d’archive numérique sur Internet, en est l’un des exemples les plus célèbres. On pourrait penser à un jeu de société, comme le Monopoly, mais toujours est-il que le bitcoin est aujourd’hui coté à plus de 400 € selon le taux de change officiel (1). Néanmoins le bitcoin n’est pas la seule alternative à l’argent dans la contemporanéité, et son domaine d’action n’est pas restreint aux pirates ni aux experts de la finance.

Sans se soucier de cryptographie ni des oscillations du marché, des artistes créent des monnaies imaginaires, des banques et des systèmes qui proposent des modèles alternatifs au réseau macro-économique officiel. Ces créateurs essaient de formuler de nouvelles règles pour la diffusion de la culture par le biais d’actions relevant de la critique et qui priment par leur diversité. L’une de ces formules propose l’utilisation de cet argent comme devise virtuelle pour se moquer du processus de création de valeur des objets et comme dispositif de subversion politique.

Une monnaie alternative et collaborative

Une des premières tentatives de monnaie interactive est née au Brésil en 2005. Il s’agit des célèbres et controversées Cubo Cards du Circuito Fora do Eixo. Initiative courageuse, les Cubo Cards sont une monnaie parallèle, créée par des producteurs culturels et des artistes brésiliens, destinée au financement de leur production artistique et culturelle. En quête de ressources pour financer les groupes de musique à Cuiabá, la capitale de l’État du Mato Grosso do Sul, dans le centre-ouest du Brésil, le collectif Cubo a décidé de créer sa propre monnaie. La Cubo Card permet de payer les artistes en échange d’autres services, communiqués de presse, réalisation de site web, heures de répétition en studio, etc.

De façon très optimiste, nous avons distribué les Cubo Cards en contrepartie de prestations artistiques, car tous ceux qui étaient témoins de l’expérience que nous mettions en place ont voulu la partager et en faire partie. Cette reconnaissance de la puissance des Cards a abouti à une espèce de crise des subprimes : en fin d’année, beaucoup trop de monde a demandé des contreparties au même moment !, ironise l’un des créateurs de la nouvelle monnaie, Pablo Capilé.

Photo: © Gustavo Romano

Indépendamment de sa réussite, ce type d’action est particulièrement important du point de vue méthodologique, en déplaçant la discussion sur le marché de la culture vers une réflexion sur la culture du marché. Cependant, les tentatives des artistes de réinventer la logique et les standards du marché — au lieu de celles qui essaient simplement de créer de nouveaux formats —, ont été peut-être plus prometteuses dans leur potentialité à étendre les frontières de la pensée et de la pratique économique. En confrontant les valeurs du marché et en ironisant sur les symboles de leur efficacité, ces artistes remettent en question l’autorité des paramètres d’organisation, comme l’artiste et curateur argentin Gustavo Romano l’a prouvé avec Time Notes, projet en cours depuis 2010.

Une monnaie imaginaire comme dispositif critique

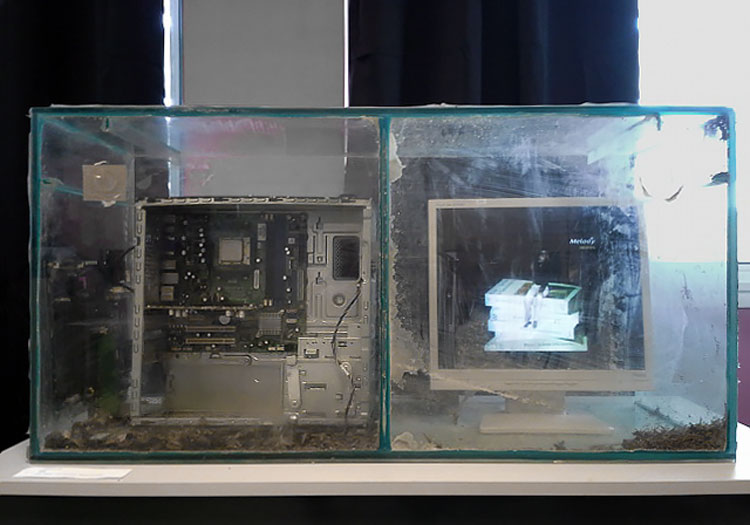

L’adage populaire « le temps, c’est de l’argent » prend une autre tournure dans ce projet où le cliché est porté à son paroxysme. L’artiste et commissaire d’exposition argentin a créé une banque avec laquelle il est possible de récupérer le « temps perdu », en demandant des « prêts de temps » et en consultant une base de données sur les actifs de « temps perdu ». Depuis un an, Romano a implanté des bureaux basés sur ce système bancaire à Singapour, Berlin, Buenos Aires, São Paulo, Madrid et dans plusieurs autres villes.

Le projet est la forme dépliée d’une recherche de l’artiste, le laboratoire nomade de discussion de problèmes globaux intitulé Psychoeconomy. Ce travail a permis à Romano d’exposer à la Banque mondiale, à Washington, où il a présenté ses théories. Le rapport de l’expérience, Mis 10 Días como Consultor del Banco Mundia (Mes 10 jours comme consultant de la Banque mondiale), est publié dans un e-book disponible sur le site Timenoteshouse.org (2). La subtile ironie de Romano par rapport au marché de la finance a son équivalent dans le petit circuit du marché de l’art. Après tout, il n’y a guère de secteurs de la société où les gens semblent aimer payer pour être critiqués, comme c’est le cas des collectionneurs d’art.

C’est ce que souligne le travail de l’artiste brésilien Lourival Cuquinha. Il met en évidence les processus de construction de valeurs monétaires dans le domaine de l’art dans plusieurs de ses projets. Cuquinha se consacre à ce qu’il appelle l’art financier. Lourival Cuquinha explicite cette relation dans deux de ses récentes installations. Zeitgeist, un astérisque gigantesque formé de tiges construites avec des pièces de cinq centimes de real (la plus petite pièce en circulation au Brésil), devait atteindre des cotations proches du million de reals à la fin d’ArtRio, la foire d’art de Rio de Janeiro en septembre 2014. Zeitgeist a été montré pour la première fois au Musée d’art de Rio de Janeiro en juin de cette année dans une exposition personnelle de l’artiste.

Photo: © Lourival Cuquinha

Toujours pour ArtRio, cette fois en 2013, Cuquinha avait présenté Conversion X Machina Bolha Bank (2013), une pièce ironique sur les procédures accordant un statut d’investissement aux objets d’art, en créant une analogie directe entre le marché de la finance et celui de l’art. Pour ce faire, il a mis au point une sorte d’aspirateur à monnaie destiné à récolter les investissements. Chaque « investissement » donne à l’acheteur le droit d’acheter des actions sur l’œuvre avec une garantie de valorisation multipliée par dix dans le cas où le travail est commercialisé. Chaque « investisseur » reçoit une plaque en bois signée Cuquinha, qui fonctionne comme une attestation pour récupérer son placement. Plus les actions sont vendues, plus le travail prend de la valeur spéculative.

Inaugurée durant ArtRio en septembre 2013, l’installation avait pour prix initial 15.000 €, valeur obtenue à partir de ses coûts de production (1.500 €) multipliés par dix. À partir de là, deux possibilités étaient ouvertes : soit l’installation pouvait être acquise dans sa totalité à son prix initial, soit ceux que le profit de la vente intéressaient pouvaient acheter des actions correspondant aux monnaies de la Banque virtuelle ou pariaient sur leur commercialisation future. La valeur des actions oscillait de 17 à 1000 euros, cette variation constituant la métaphore ou plutôt la reproduction raffinée des bulles du marché de la finance. Plus les actions étaient achetées, plus le prix du travail augmentait. Chaque montant aspiré par la machine de l’artiste était automatiquement multiplié par dix, augmentant ainsi la valeur monétaire du travail. À la fin d’ArtRio, le travail, qui valait désormais 80.000 €, a été vendu.

La circulation de l’argent comme dispositif de subversion politique

Mais les artistes qui traitent d’argent dans leurs œuvres n’ont pas toujours un effet direct sur le marché. C’est le cas de l’une des plus importantes œuvres de l’histoire de l’art brésilienne, les Inserções em Circuitos Ideológicos de Cildo Meireles. Dans ce travail initié en 1970, aux heures les plus cruelles de la dictature militaire brésilienne (1964-1985), Meireles s’approprie des objets quotidiens comme les bouteilles de Coca Cola pour les modifier symboliquement en leur portant l’inscription Yankees go home avant de les remettre sur le marché.

Parmi tous les Inserções, le plus pertinent est celui qui portait la phrase Qui a tué Herzog ?, tamponnée sur les billets d’un cruzeiro, la plus petite espèce en circulation dans le Brésil des années 1970. Meireles a repris un rituel brésilien particulièrement répandu au sein de la population la plus pauvre : écrire ses désirs, messages, prières ou promesses sur les billets à l’infinie circulation. Il l’a fait pour remettre en question la mort d’un journaliste politique, figure de l’époque, Vladimir Herzog, assassiné sous la torture par la police militaire de la dictature. Son décès a été publiquement annoncé comme un suicide, avec une photo forgée comme preuve mensongère à l’appui de cette stratégie.

La série a été récemment réactualisée avec la question Onde está o Amarildo? (Où est Amarildo ?) imprimée sur le plus petit billet brésilien actuel, le billet de deux reais. Amarildo, maçon, est « porté disparu » depuis le 14 juillet, au cours d’une intervention de la police pacificatrice carioca (les UPAs) dans la favela de la Rocinha, à Rio de Janeiro. Cette dernière série réactive totalement les questions soulevées par l’œuvre Inserções em Circuitos Ideológicos, en appuyant sur une problématique très contemporaine : où se situe la sphère publique au Brésil ? Quels droits a-t-elle ? La liberté de circulation, autrement dit, le droit d’aller et venir instauré par la Révolution française, est-il réservé à une certaine classe sociale dans l’espace brésilien ?

Giselle Beiguelman

publié dans MCD #76, « Changer l’argent », déc. 2014 / fév. 2015

Cet article reprend et met à jour des idées présentées dans les articles A arte de fabricar dinheiro et Daquilo que não se vende, publiés dans le magazine seLecT (numéros 1 et 14)

(1) Au 8 août 2014.

(2) www.timenoteshouse.org