art et capitalisme

Les politiques de l’art ont pour objectif d’inventer des points de passages entre les lieux de l’art et de la politique. Depuis une vingtaine d’années, les concepts et pratiques qui les ont structurés s’épuisent. Il faut désormais compter avec les machines. Dès lors, une approche archéomédiatique s’impose.

Le rapport entre art et politique peut, depuis Karl Marx, être pensé du point de vue de la hiérarchisation des activités humaines. Le penseur du communisme distingue les bases économiques de la société de ses superstructures, ou formes idéologiques, dont l’art fait partie, qui sont l’expression des bouleversements économiques (1). Que l’on fût pour ou contre le marxisme, que l’on critiquât les régimes totalitaires socialistes tout en conservant une approche critique du capitalisme, l’approche marxiste de la relation entre art et politique fut incontournable des années 1920 aux années 1980. Selon elle, il appartenait aux artistes de transformer la société par l’art, c’est-à-dire les rapports sociaux, contre le capitalisme.

En 1924, Trotski écrivit ceci : Les poètes, les peintres, les sculpteurs, les acteurs devraient donc cesser de réfléchir, de représenter, d’écrire des poèmes, de peindre des tableaux, de tailler des sculptures, de s’exprimer devant la rampe, et porter leur art directement dans la vie ? Mais comment, où et par quelles portes ? (2). Le fondateur de l’Armée Rouge pensait l’art en tacticien : la relation « entre » l’art et la politique relève de la science militaire. Entre art et politique, il fut question, dès ce moment là, et pour longtemps, des lieux de l’art et de la politique, de leurs frontières, de leurs passages et de leurs géographies.

Cette approche militaire de l’art concerne tout autant la place de l’artiste dans la société, l’espace de l’art (celui où il se fabrique et où il se montre) que le topos nouveau qu’il contribue à construire, qu’il soit utopique ou hétérotopique. Quels lieux pour et de l’art ? Pour quelles conquêtes ? Les politiques justement, en France du moins, parleront des publics, qui seront d’abord déterritorialisés puis reterritorialisés. Quelles places fortes — les espaces culturels, les galeries, les centres d’art, la rue ? Enfin, quel espace commun inventé par l’art, participant à forger, pour reprendre l’expression de Jacques Rancière, le « partage du sensible » (3) ?

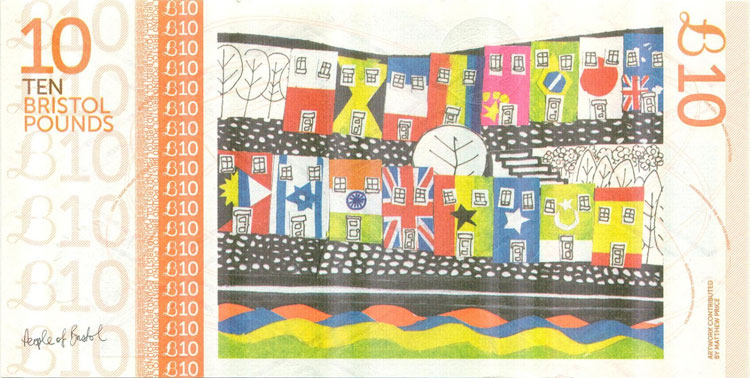

Quentin Destieu, Gold Revolution, 2015. Photo : © Quentin Destieu

L’artiste moderne (et postmoderne) à la recherche des hétérotopies

Dans un contexte où l’organisation sociale, militaire, éducative et familiale participaient d’une même biopolitique (4), l’artiste devint un travailleur parmi d’autres, c’est-à-dire qu’il put être considéré du point de vue de son statut sociologique. Dans le même temps, sa destination fut d’être un travailleur émancipé, un être affranchi des contraintes de l’idéologie bourgeoise, de ses phénomènes de domination par la langue (conventionnelle), par l’éducation (le rapport maître-élève) et par l’ordre social, ses normes et ses règles, qui contraignent les corps et les pratiques. L’émancipation de l’artiste, supposant la transgression de l’art institutionnalisé, s’accompagnait alors d’une revendication d’émancipation collective, exprimée sous la forme d’un Manifeste et d’une réalisation (l’œuvre d’art), dirigée contre le mode de production et de consommation capitalistes (5).

Pendant de longues années, penser le rapport de l’art et de la politique impliqua de saisir l’espace d’émancipation où il se jouait. La science qui le prit comme objet fut l’histoire de l’art. Pour des raisons complètement étrangères à la politique de l’art, toute conquête (y compris militaire) doit être une conquête dans l’histoire, qui se traduit par l’exigence du nouveau (6). La critique et les institutions de l’art s’appuient en effet sur l’histoire de l’art, qui est l’instance de vérification de la nouveauté, agissant dans le même temps comme une autorité instituante. De ce point de vue, l’étalon moderne de la nouveauté, jusque dans son concept, ont été les avant-gardes artistiques.

Fort de cet héritage, l’enjeu de la relation de l’art et de la politique fut et demeure (s’il continue à la penser comme telle), pour l’artiste, la fabrication de lieux-autres, ou hétérotopies, impliquant la subversion de l’ordre social et moral capitaliste. À la fin du 20e et au début du 21e siècle, dans le contexte postmoderne de la fin des espoirs collectifs par lequel ce rapport devint désenchanté et cynique, l’art critique a poursuivi cette voie par une multitude de moyens. Jacques Rancière en distingue quatre : le jeu (à la suite de Fluxus, Maurizio Cattelan), l’inventaire (Christian Boltanski), la rencontre (Rirkrit Tiravanija) ou l’esthétique relationnelle de Nicolas Bourriaud (7) et le mystère (Vanessa Beecroft) (8). L’époque, ajoute Jacques Rancière, appelle à davantage d’art, ou plutôt de politiques de l’art, par le déficit même de la politique proprement dite, exigeant des substitutions, une recomposition des espaces politiques, à moins qu’elles ne soient plus seulement capables que de les parodier (9).

L’école d’art française, lieu de transmission de l’art et l’une des instances de légitimation de l’artiste, est l’aboutissement de ce modèle de l’art, aujourd’hui épuisé. On y apprend à se penser « travailleur », à tenir un « discours » cohérent et singulier sur le « travail », à définir un « projet » — l’idéologie du projet, chère au management des années 1980, est passée par là (10) —, à savoir se positionner — comme lorsqu’on prend une position militaire — par rapport au « nouveau » par un savoir positif constitué de « références ».

Structuré par le statut de travailleur et par l’impératif du Manifeste, mais en l’absence de tout rêve collectif et d’emprise sur la politique et les autres activités (économiques, techniques, etc.), l’étudiant construit patiemment pendant les cinq années qui le conduisent au diplôme, un manifeste qui ne concerne désormais que lui (son statement). À défaut d’être armé pour collectivement affronter la politique et la société, il est alors paradoxalement livré en pâture à l’institution qui fait et défait l’artiste ainsi qu’au monde clos et autonome de l’art.

Le monde de l’art face au déplacement du lieu de la politique

Mais les processus de clôture de la politique et de la domination se sont déplacés à un autre niveau que ceux des avant-gardes du 20e siècle. Les stratégies et tactiques révolutionnaires du 18e siècle s’écrivaient avec l’imprimé. Celles du 19e, avec les presses industrielles. Au 20e, avec la radio, du cinéma et de la télévision. Au 21e elles s’écrivent avec les ordinateurs et le réseau. Il y a encore trente ans, un coup d’État ou une conquête militaire exigeait le contrôle de la télévision et de la radio.

Aujourd’hui, la redoutable armée de l’État Islamique est à l’image des réseaux, insaisissable. Rappelant les mises en scène des régimes totalitaires tout en en étant radicalement éloignée dans le format, elle s’adresse directement aux masses sans passer par les mass-médias traditionnels, faisant écho à l’univers des vidéos en ligne et jouant sur les ressorts d’une pornographie de l’horreur familière au Web. Intégrant tous les anciens médias, ce dernier produit, grâce à ses effets médiatiques infiniment plus puissants que toutes les productions artistiques contemporaines réunies, la sensibilité commune à la base de la politique. Parallèlement, la grande nouveauté de l’histoire est que désormais le lieu du capitalisme est en même temps son médium. Habitué à (se) montrer dans d’autres lieux, l’art institutionnalisé laisse vide le terrain où, aujourd’hui, le nouveau capitalisme (Google, Apple, Facebook, Amazon) produit et se produit.

Le Net art, cette avant-garde morte avant d’être connue

En réalité, lorsque le Web est né, des artistes se sont emparés du Net en tant qu’espace critique nouveau — interrogeant le sujet, l’identité, l’écriture, la communication et l’information — et en déjouant les mass-médias traditionnels. Ainsi, les Yesmen s’amusèrent de la BBC pour torpiller la Dow Chemical Company. L’usage politique des technologies électroniques fut également une cible de prédilection. Heath Bunting, par exemple, explora ironiquement, avec le Web et (presque) avant tout le monde, la caméra de surveillance. Pour ces artistes du Net, le Web était le non-lieu de l’art, où ils pouvaient aussi bien montrer leur « travail » directement sans la médiation de l’institution que recomposer un espace politique. À la différence de l’artiste émancipé et émancipateur du 20e siècle, qui (s’)exposait dans l’espace privé de la galerie ou dans l’espace public, réservant ainsi ses effets à une élite culturelle convaincue, l’artiste du réseau ouvrait des brèches dans le (nouveau) lieu de fabrication du capitalisme informationnel et du politique.

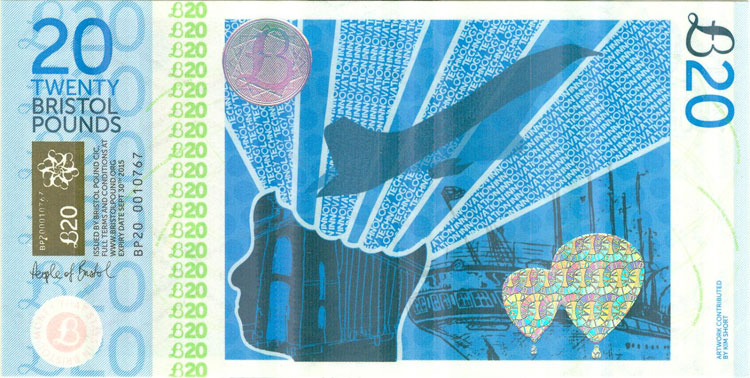

Nicolas Maigret, The Pirate Cinema (Installation), 2014. Photo : © Nicolas Maigret

Dès lors que le capitalisme, tout aussi plastique que l’art, commença à s’emparer du réseau, la guerre fut inévitable. Ainsi débuta la Toywar, à la fin des années 1990, une guerre entre le collectif artistique et activiste, etoy.com et une entreprise de vente en ligne de jouets, etoys.com. L’objet du conflit : un nom de domaine. Malgré les dollars d’etoys, le premier vainquit le second à coup d’attaques informatiques, marquant ainsi une victoire de l’art sur le capitalisme. Le monde de l’art, qui se fondait de plus en plus dans les exigences de la publicité et de la communication, n’échappa pas davantage à la critique.

Quand Luther Blissett, un collectif anonyme européen postnéoiste d’une soixantaine d’artistes et théoriciens, réussit à se moquer du monde de l’art en le mobilisant grâce aux médias traditionnels après l’enfermement puis la mort d’un artiste fictif, Darko Maver, il avait réussi à montrer l’inféodation de l’art aux médias de communication. À la différence des théoriciens en esthétique, les tacticiens des médias, comme Geert Lovink, Florian Cramer ou plus récemment Dmytri Kleiner, se préoccupaient bien moins de ce qu’est l’art, de l’œuvre, de son authenticité, de son monde et de son marché que de savoir quels effets produisaient les médias techniques sur les activités humaines et la vie commune, proposant en conséquence des alternatives politiques au capitalisme du savoir et de la culture. Ainsi le manifeste télécommuniste propose-t-il un réseau fondé, non sur la structure client-serveur, contrôlée par le capitalisme du Web, mais sur le peer-to-peer et le logiciel libre (11).

Pendant ce temps, et jusqu’à aujourd’hui encore, l’art légitime chercha des formes nouvelles tout en s’attachant à habiter l’espace auquel il était habitué depuis plus d’un siècle. Le nom de l’artiste continuait à être une marque et la politique de l’art à être dévorée par l’art du politique. L’art Internet finit lui-même par être consommé par l’hypercapitalisme informationnel, lorsque ses artistes — les plus jeunes d’entre eux surtout — aspirèrent à intégrer le circuit traditionnel de l’art, produisant, dans le style ou suivant le Net (12), des produits dérivés durables et montrables dans les lieux de l’art autonome. La « nouveauté » ne porta pas sur une quelconque « rematérialisation » de l’art Internet (dès ses débuts, l’art du réseau a été matériel — son manifeste ayant même été en 1999 gravé dans la pierre), mais dans l’aspiration à revenir à un mode ancien de production de l’art. Malgré quelques résistances toujours actives, le Net art mourut ainsi avant d’avoir été transmis. L’art post-Internet naquit à sa suite, signant la victoire d’un art impuissant à construire une nouvelle politique de l’art.

Vers une archéopolitique des médias

Le Net art avait compris que la domination politique et économique s’opérait dorénavant à un autre niveau. Depuis l’Altair Basic produit par Microsoft, les yeux de la critique politique étaient braqués sur le logiciel et sur sa propriété — donnant alors naissance au genre de l’artiste-hacker. Mais la maîtrise des langages exige à un niveau plus profond la maîtrise des machines (13). C’est précisément en ce lieu — au cœur de la machine elle-même — qu’une politique de l’art est urgente. Urgence de l’appropriation par l’art non seulement des langages des machines, mais aussi de leurs structures matérielles auxquelles nous n’avons plus accès, alors qu’elles conditionnent l’écriture, la pensée et la fabrication d’une sensibilité commune.

Parallèlement à sa descente archéopolitique dans les couches technologiques qui forment la base concrète sur laquelle s’élève aujourd’hui la culture et les rapports sociaux, l’art archéomédiatique demande donc une nouvelle esthétique. En 1997, pour un concours d’art numérique à la Kunsthalle de Hambourg, Cornelia Sollfrank créait 288 artistes fictifs et autant d’œuvres, toutes générées par ordinateur. À la Maison Rouge, en 2014, Antoine de Galbert confia le commissariat et l’accrochage de son exposition à un algorithme.

Bientôt, des œuvres produites par des algorithmes seront choisies par d’autres algorithmes, eux-mêmes programmés par des machines, montrées en ligne ou de manière tangibles, tandis que la maintenance et l’accrochage seront assurés par des petites mains humaines (14). Ainsi, l’art ne peut plus seulement être raconté par l’histoire de l’art, mais aussi par les machines, par un traitement algorithmique des bases de données du monde de l’art lui-même. Les temporalités des machines, marquées par les continuités et les ruptures entre « anciens » et « nouveaux » médias, entre obsolescence et émergence, constituent des phénomènes qui ne peuvent, pour cette raison, être l’objet d’un discours historique, mais qui doivent, en revanche, être géographisés, atlasisés et cartographiés (15).

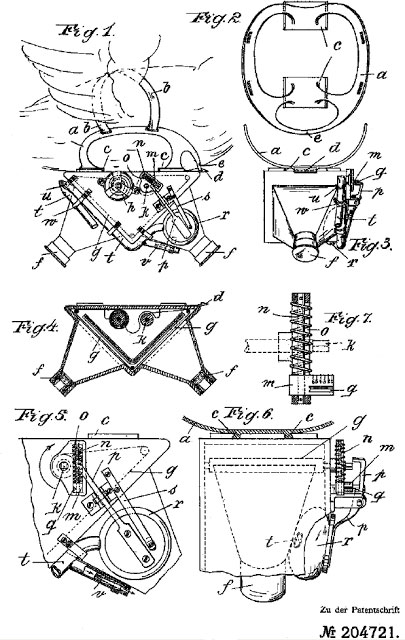

Passant outre le nuage symbolique des logiciels recouvrant le réel de la machine, cette descente archéologique dans les couches de ses matérialités appelle, à chaque niveau, un éclaircissement sur les stratégies industrielles de l’informatique et leur lien étroit avec le monde militaire et politique. L’art du réel ouvre les machines, en saisit la composition jusqu’aux éléments les plus simples, explore leur fonctionnement (par le hardware hacking), leur dysfonctionnement (par le glitch) et leur a-fonctionnement (par le bug), et mesure les présupposés ainsi que les conséquences écologiques, sociales et économiques de leurs matérialités. Il ne s’agit pas de hurler à la fin de la pensée ou à l’avènement prochain d’un fascisme technologique — de cela nous n’en savons rien —, mais d’inventer par un art archéo-machinique un espace partagé avec le monde des machines qui est venu bouleverser la torpeur dans laquelle s’était installée la relation de l’art et de la politique.

Emmanuel Guez

Artiste et philosophe, Emmanuel Guez est directeur du PAMAL (Preservation – Archaeology – Media Art Lab) à l’École Supérieure d’Art d’Avignon.

publié dans MCD #77, « La Politique de l’art », mars / mai 2015

(1) Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique [1859], trad. Maurice Husson et Gilbert Badia, Paris, Éditions Sociales, 1977.

(2) Léon Trotsky, Littérature et révolution, Paris, Union générale d’éditions / 10-18, 1964.

(3) Jacques Rancière, Le partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000.

(4) Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard, 1994.

(5) Mikel Dufrenne, Art et politique, Paris, Union générale d’éditions, 1974.

(6) Boris Groys, Du Nouveau, essai d’économie culturelle, Paris, Jacqueline Chambon, 1995.

(7) Nicolas Bourriaud, L’esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du Réel, 1998.

(8) Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004.

(9) Ibidem, p.84.

(10) Luc Boltanski, Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.

(11) Dmytri Kleiner, The Telekommunist Manifesto, Amsterdam, Institute of Networks Cultures, 2010.

(12) Marisa Olson, Postinternet : Art after Internet (2011) in Art and the Internet, Black dog publishing, 2013.

(13) Cf. Friedrich Kittler, Le Logiciel n’existe pas, trad. Frédérique Vargoz, Paris, Les Presses du réel, 2015 (à paraître).

(14) Une idée imaginée et partagée à la suite d’un échange avec Marie Lechner.

(15) Je m’appuie ici sur les recherches menées par Christophe Bruno.

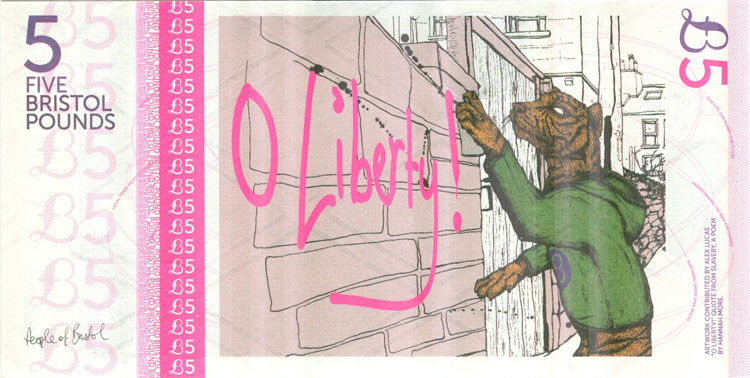

J’utilise le Dogecoin parce que le chien m’attire sur le plan affectif. Contrairement aux fossiles tels que la reine à l’air figé sur les billets de livre sterling, ce Shiba Inu est à la fois transcendant et abordable, autosuffisant, mais câlin. Il me regarde dans les yeux avec son regard en biais, comme s’il venait de remarquer ma présence et se demandait si je préfère jouer ou être laissé tranquille. Ce n’est pas un chien agressif ni, d’ailleurs, un chien surexcité qui tenterait à tout prix de me lécher. Son âme est autonome et atypique et il serait quasiment impossible d’imaginer que ce chien puisse être un connard.

J’utilise le Dogecoin parce que le chien m’attire sur le plan affectif. Contrairement aux fossiles tels que la reine à l’air figé sur les billets de livre sterling, ce Shiba Inu est à la fois transcendant et abordable, autosuffisant, mais câlin. Il me regarde dans les yeux avec son regard en biais, comme s’il venait de remarquer ma présence et se demandait si je préfère jouer ou être laissé tranquille. Ce n’est pas un chien agressif ni, d’ailleurs, un chien surexcité qui tenterait à tout prix de me lécher. Son âme est autonome et atypique et il serait quasiment impossible d’imaginer que ce chien puisse être un connard.