ou comment tendre des lignes de son

Que l’on doive décrire la musique, en-dehors de ses aspects techniques, et l’on est rapidement amené à utiliser un vocabulaire physique, géographique, paysagiste. S’agit-il d’insuffisance, ou bien existe-t-il des rapports intimes entre le son et l’image qui rendent les comparaisons inévitables ? Voici un aperçu subjectif et forcément incomplet des réalisations musicales synesthésiques.

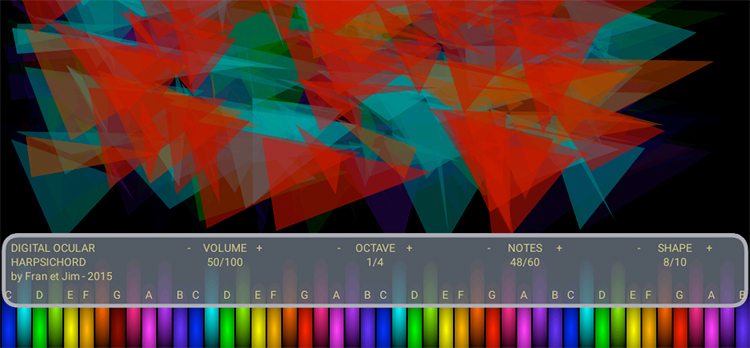

Jean-Michel Rolland, clavecin oculaire numérique conçu d’après les écrits du père Castel de 1735. Photo: D.R.

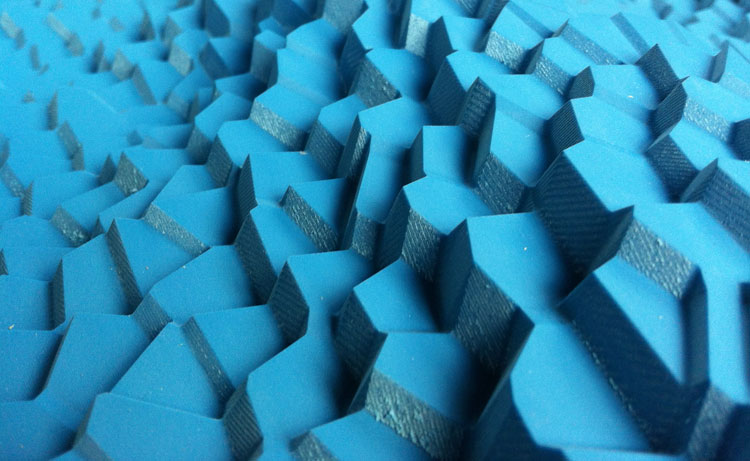

En février 1809, Ernst Florens Chladni est invité au palais des Tuileries par Napoléon Bonaparte. Le physicien et musicien allemand est venu lui présenter son extraordinaire invention, ou plutôt sa découverte, dont on parle dans toutes les cours d’Europe. Sa curiosité et son amour des sons avaient mené ce père de l’acoustique moderne à mener l’expérience suivante en 1787 : saupoudrer de sable une plaque métallique et frotter celle-ci à l’aide d’un archet. Suivant l’emplacement du jeu, sa longueur, sa fréquence, des figures géométriques apparaissent, disparaissent, se transforment, donnant à l’œil émerveillé le spectacle d’une musique qui se fait lignes.

Il n’est pas insignifiant de rappeler que cette découverte s’est rendue notoire en pleine époque de vigueur du romantisme allemand, dont le goût des analogies entre différentes résonances du monde préfigure, d’un bon siècle, un autre mouvement qui lui doit beaucoup, le surréalisme. Le romantisme, alors, visait idéalement à une synthèse des arts et une telle mise au clair des rapports intimes entre le son et l’image s’inscrit idéalement dans le Zeitgeist du 19ème siècle naissant.

Il faut attendre plus de cent cinquante ans pour qu’un autre scientifique, Hans Jenny, prolonge les expériences de Chladni en mettant en œuvre des oscillateurs sur du sable de quartz, mais également sur des fluides. Les cymatics – figures acoustiques – obtenus sont décrits par Jenny comme obéissant à des modèles ordonnés. D’étonnantes images, réagissant immédiatement au son, prennent forme dans les poudres, mais encore dans l’eau, dans l’alcool. On ne peut alors que parler, sans hyperbole, de véritable image sonore.

Voilà dès lors attestées, scientifiquement, physiquement, les corrélations entre l’harmonie des sons et celle des lignes. Car il n’a pas fallu attendre l’apparition de ces deux dispositifs géniaux pour que l’homme fasse naître des images de chaque émoi sonore. Toute description de la musique appelle tôt ou tard un vocabulaire paysagiste. Combien de ciels, de flots, de poudres, de ramures n’entendons-nous pas dans le bourdon des cordes, dans les chutes du piano, dans les vagues du synthétiseur, dans les frottements du métal…

D’autres encore éprouvent ce lien de manière intime, et la connivence image / son se produit au plus profond de leur être, à la racine même de leurs perceptions. Ce phénomène, que l’on nomme synesthésie, s’éprouve rarement, mais certains « voient » les sons en telle ou telle couleur, alors que d’autres « entendent » telle ou telle fréquence sonore à la vision du rouge, du bleu, du vert…

Poésie ou neurologie, les domaines s’accordent à intriquer la vue et l’ouïe, de Rimbaud (Voyelles) à Kandinsky, de Baudelaire (Correspondances) à Scriabine. Ce dernier, compositeur russe qui rêvait d’un grand projet associant couleurs et musique, reprenait à son compte les idées du Père Castel qui, au XVIIIème siècle, avait conçu un « clavecin oculaire », à l’intention des sourds, afin que la succession des couleurs pût agir sur l’œil de la même manière que celle des notes le fait sur l’oreille.

Tentatives audacieuses, pas toujours couronnées de succès, raillées par les uns, admirées par d’autres… Toujours est-il que le XXème siècle qui vit exploser la technologie fut ainsi le témoin de créations où la musique fuse d’autres mouvements que ceux du musicien sur son instrument.

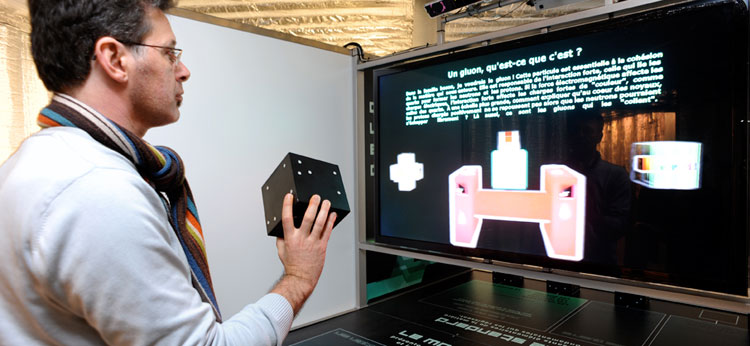

C’est le temps du theremin, du nom de son inventeur, instrument pionnier de la musique électronique. Ce ne sont pas uniquement ses sons, ou sa technologie, qui le déterminent ainsi, c’est aussi et peut-être avant tout son mode d’exécution futuriste, « à distance », anticipant ces remote sensors qui nous environnent aujourd’hui. Le joueur de theremin manipule littéralement l’espace, il tient sa main à quelques décimètres de l’antenne qui capte ses mouvements et les transforme en son, contrôlant la hauteur de la note de la main droite, le volume avec la gauche.

L’instrument a traversé le siècle et, loin d’avoir été relégué au département des curiosités de l’histoire de la musique, il s’entend de loin en loin sur les disques de Squaremeter, The Damned, Radiohead, Cevin Key (Skinny Puppy)…

Certains griffent ainsi l’espace, alors que d’autres font chanter (enfin) la lumière ou les couleurs. C’est le cas de la harpe laser, inventée en 1980 par Bernard Szajner. Le faisceau de lumière interrompu détermine la hauteur du son. Là encore, d’autres musiciens, dont certains obtiennent ainsi un vif succès, reprennent à leur compte cette invention synesthésique que seule la technologie électronique pouvait permettre.

De senseurs en capteurs, les créations stupéfiantes augmentent le champ des possibles musicaux. Il faut voir les musiciens manipulateurs de la Biomuse, le Japonais Atau Tanaka en tête, actionner leurs bras à la manière d’un chef dont l’orchestre loge hors de toute vue, et obtenir de cet ensemble fantôme une texture domptée. La Biomuse, fruit des travaux de l’institut BioControl Systems, en particulier des deux chercheurs Hugh Lusted et Benjamin Knapp, est une interface « biomusicale » qui décèle l’énergie électrique de l’avant-bras et convertit les mouvements, les tensions de celui-ci en sons, en musique.

Le trio BioMuse, dans lequel B. Knapp revêt lui-même les biosensors, avec la violoniste Gascia Ouzounian et Eric Lyon au laptop, offre un exemple de la fantastique dynamique du dispositif, jouant littéralement des samples de violon capturés en temps à peine différé par l’informatique. L’imagination se projette dans le geste à la façon d’une gravure sur vide. Theremin, harpe laser, Biomuse : les avatars de ce geste du bras dans l’espace poursuivent en fait le même but, quel que soit le degré de sophistication du dispositif, la transgression d’une loi physique, le dépassement d’une évidence selon laquelle il faut toucher pour provoquer…

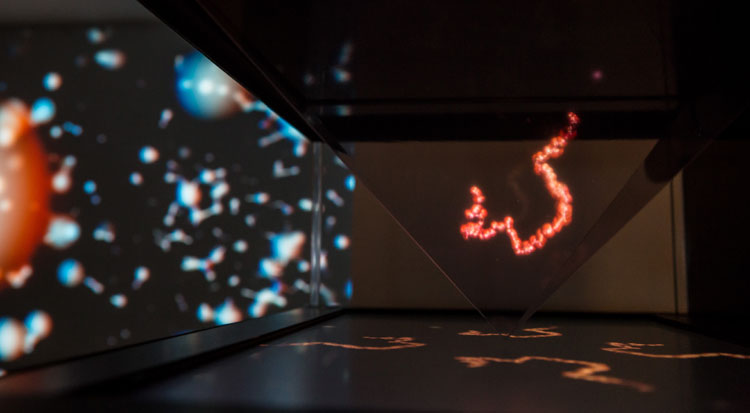

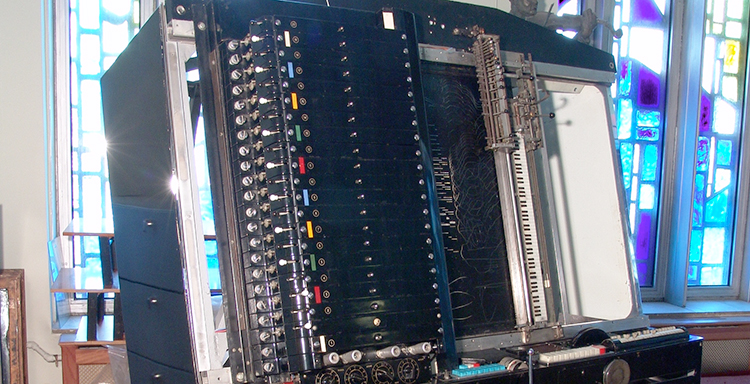

Bien plus aventureux sans doute, est le chemin qui prolonge celui que le Père Castel avait tracé avec son clavecin oculaire, que Scriabine avait défriché à son tour : trouver à relier positivement le son à l’image. L’ingénieur russe Evgeny Murzin, de 1937 à 1957, a mis au point un tel dispositif. Il ne l’a pas simplement imaginé, il l’a réalisé, et avec cet appareil, l’ANS (en hommage à Alexandre Nikolayevitch Scriabine), la réciproque des découvertes de Chladni et de Jenny : la transformation d’images en sons. D’apparence à la fois monumentale, rustique et ésotérique, ce synthétiseur (qu’Ivan Pavlov de CoH qualifie de « croisement entre une machine à explorer le temps venue du futur et un engin magique antique et mystérieux ») fonctionne sur un double principe : car l’ANS peut d’une part, lorsqu’on en joue, produire des dessins, des lignes, correspondants aux données sonores, des « paysages musicaux » peint par le musicien; mais également et surtout réagir musicalement en synthétisant un son à partir d’une représentation graphique.

Celle-ci, dessinée sur des plaques de verre enduites de résine noire, est glissée dans l’appareil qui réagit selon sa programmation dans un pur élan synesthésique. Il n’existe qu’un seul exemplaire de l’ANS, conservé à Moscou au Musée de la musique, et dont la présentation a longtemps été assurée par Stanislas Kreichi, ancien assistant de Murzin. Peu à peu, on fait balayer par la machine la plaque de verre gravée; elle convertit instantanément le tracé en musique, assimilant ainsi à une partition l’ensemble des dessins préparés.

Le synthétiseur ANS conçu par l’ingénieur russe Yevgeny Murzin. Photo: D.R.

Pour tout dire, grâce à l’ANS la forme « prend son » de la même manière que les découvertes de Chladni donnaient forme aux sons. Artemiev (pour la B.O. du Solaris de Tarkovski), A. Schnittke, Coil ou encore Cisfinitum ont utilisé les sons de l’ANS qui semblent surgis du cosmos sous les espèces d’un chant austère mais chargé de lumière. Le froid de l’espace, celui que l’on associe aux épopées soviétiques il faut bien l’avouer, nimbe les délicats bourdons de la machine, ses sifflements fragiles aussi, tout comme ses ondulations medium. Assurément, la musique de l’ANS est stupéfiante dans son procédé, elle est aussi inouïe (au propre comme au figuré) dans sa texture. Le coffret de Coil retraçant l’expérience du groupe en 2002 avec le synthétiseur russe, constitué de trois CD et d’un DVD, offre à cet égard un panorama assez large des possibilités de la machine.

Avec l’ANS, un rêve s’est accompli, conversion instantanée du dessin en vibration musicale. Une conquête de l’esprit romantique, de l’audace surréaliste sur la rigidité du vraisemblable. Chaque pas de cette importance repousse les bornes de l’impossible. Hier encore, un appareil synesthésique comme l’ANS semblait fou. Avant-hier, la conquête de l’espace se réservait le domaine de l’imagination. On sait le pas de géant que l’homme a franchi depuis… L’espace, et pourquoi pas le temps ? C’est peut-être la prochaine étape. Il n’est qu’à rêver en considérant ce que proposait le plus sérieusement du monde le prix Nobel de physique Georges Charpak, en se demandant si la vibration très ancienne du son environnant un potier de l’Antiquité pourrait avoir gravé le pot sur son tour, à la façon du sillon sur le disque de cire ou de vinyle (1). Si le futur n’est pas encore écrit, le passé regorge encore de trésors à décoder…

Denis Boyer

publié dans MCD #70, “Echo / System : musique et création sonore”, mars / mai 2013

Denis Boyer est rédacteur en chef de la revue Fear Drop > www.feardrop.net

(1) Cette « paléo-acoustique » (ou archéoacoustique) poursuit les recherches de Richard Woodbridge qui, en 1969, avait mené quatre expériences dans ce sens. La première aboutit à la transcription d’un bruit précisément produit par un tour de potier sur une poterie. Une pointe de bois et une cellule piézo-électrique permirent cette restitution sur un casque audio.