art et hacktivisme technocritique

Dès son origine, l’art numérique est un art du piratage basé sur des pratiques de détournement, d’arraisonnement de la vidéo, de l’électronique, de l’informatique, d’Internet… Au départ objet, les nouvelles technologies sont bien vite devenues sujet d’expériences artistiques. Désormais, avec l’omniprésence des techniques de traçage qui caractérisent notre société de « surveillance globale », l’artiste du numérique retrouve un engagement qui se traduit notamment par un « hacktivisme technocritique », par une certaine forme de désobéissance numérique. Jean-Paul Fourmentraux, socio-anthropologue et critique d’art, nous offre un panorama de ces dissidences au travers de son nouvel ouvrage.

Trevor Paglen, They Took The Faces. Photo: D.R.

L’acte de résistance contre les techniques est aussi vieux que l’exploitation qu’elles induisent. Mais les technologies du numérique déploient justement de nouvelles formes d’exploitation, de manière souvent plus insidieuses, auxquelles nous souscrivons dans une sorte de « servitude volontaire ». Le marché fonctionne désormais grâce à un système de « surveillance généralisée ». Pris dans sa nasse, nous sommes contraints de fournir nos données personnelles sous peine d’être hors jeu du circuit de communication et consommation. Le marketing numérique, passant du mot d’ordre au mot de passe, est peut-être en passe de devenir le principal instrument du contrôle social. Ce « capitalisme de surveillance », qui s’épanouit avec le concours actif d’un Léviathan 2.0, est d’autant plus pernicieux que nous vivons dans une société où triomphe l’exposition de soi sur les réseaux sociaux.

L’enjeu est donc de reprendre la main sur les objets communicants et connectés, de critiquer la politique d’innovation qui les accompagnent, de retrouver un peu de l’utopie libertaire du début d’Internet, d’inverser le regard en surveillant les surveillants, de dérégler les algorithmes, de désosser les machines, de désacraliser la technique… Sur cette ligne de front, Jean-Paul Fourmentraux distingue différentes pratiques — sous-veillance, médias tactiques, design spéculatif, statactivisme et archéologie des médias — incarnées par Trevor Paglen, Paolo Cirio, Julien Prévieux, Benjamin Gaulon, Christophe Bruno, Samuel Bianchini, Bill Vorn, le collectif Disnovation.org et le duo HeHe.

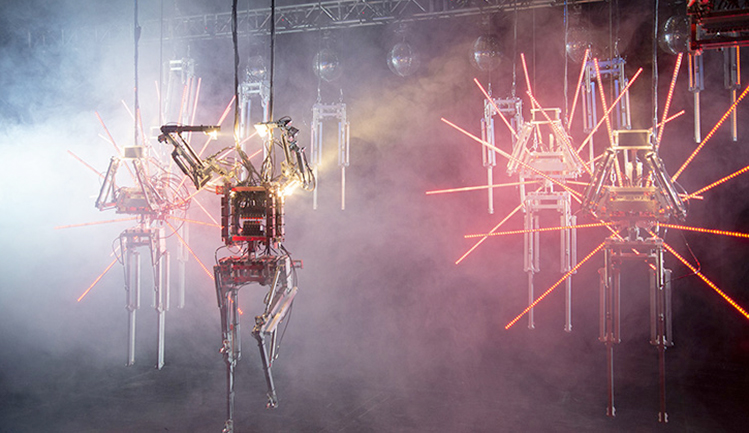

Bill Vorn, Copacana Sex Machine. Photo: D.R.

Ces démarches artistiques se présentent essentiellement sur un mode ludique tout en portant une force qui met en œuvre le public (le sens public, l’espace public) et vise l’instauration d’une forme politique. C’est ici que la désobéissance prend corps, non pas comme une posture, mais à travers des dispositifs et des pratiques, des objets et des tours de main. Cela témoigne autant d’un art de faire (Michel de Certeau) que d’un art de la critique. Comme le souligne Jean-Paul Fourmentraux citant McLuhan, l’art vu comme contre milieu ou antidote devient plus que jamais un moyen de former la perception et le jugement. En s’affirmant comme tel, en prenant soin de ne plus séparer l’œuvre et l’enquête, cet art de la désobéissance s’attache à faire de l’écosystème numérique un « problème public », au sens du philosophe John Dewey, selon lequel l’art, comme expérience, est en effet toujours transactionnel, contextuel (situationnel), spatio-temporel, qualitatif, narratif, etc.

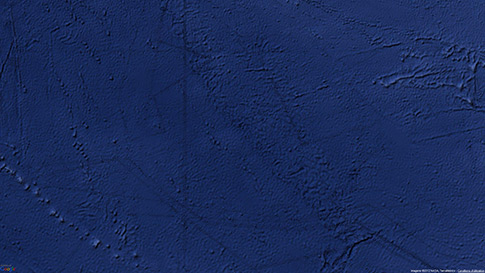

Ainsi, Trevor Plagen qui fait inlassablement œuvre de « divulgation », révélant l’existence des infrastructures et machineries occultes de la surveillance de masse mise en place par l’état américain (stations d’écoute, drones, satellites-espions, reconnaissance faciale…), pointant au passage un changement de paradigme : avec l’Intelligence Artificielle, à la question du progrès technique se superpose désormais le problème du progrès des machines (par) elles-mêmes.

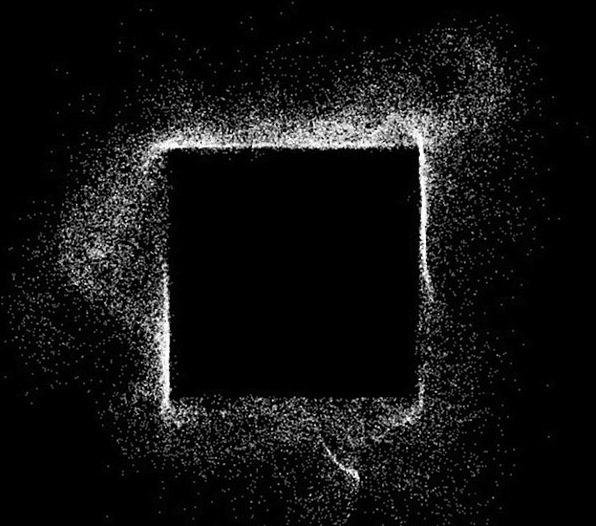

Paolo Cirio, Capture. Photo : © Collectif l’Œil

Pour Paolo Cirio ce sont les « machines à gouverner » qu’il convient de démasquer pour se protéger de leurs excès coercitifs et liberticides. Comme le précise Jean-Paul Fourmentraux, il déploie une écologie de sous- veillance visant à détourner les instruments de la surveillance panoptique exercée par les détenteurs du pouvoir – la police, le gouvernement, le renseignement, les GAFA, etc. Le paradoxe étant que ces institutions, tout en revendiquant des lois de gouvernance et d’information transparentes, veillent à masquer ou dissimuler leurs propres instruments de surveillance ainsi que l’étendue et la nature du traitement des données qu’ils collectent. On rappellera sa récente installation Capture — un panorama de visages de policiers faisant écho à la loi de Surveillance Globale — censurée en France sur ordre du ministère de l’Intérieur…

On se souvient de l’ironie mordante des Lettres de non-motivation de Julien Prévieux et de son inventaire des gestes à venir (i.e. brevetés alors même que les objets auxquels ils sont censés correspondre n’existent pas encore). Julien Prévieux est aussi un adepte du « retour à l’envoyeur » et son « art du grain de sable » s’applique aussi à la gouvernance par les nombres. Le statactivisme s’apparente davantage à la pratique du judo : prolongeant le mouvement de l’adversaire afin de détourner sa force et de la lui renvoyer en pleine face. Il s’agit de faire de la statistique – instrument du gouvernement des grands nombres – une arme critique.

Jean-Paul Fourmentraux met également en avant Christophe Bruno, qui subvertit notamment les protocoles de recherche et de référencement de Google. Benjamin Gaulon (alias Recyclism) qui travaille sur l’obsolescence programmée, mettant à nu et recyclant les composants d’appareils « obsolètes », à la limite d’une autopsie électronique… Le collectif Disnovation.org (où figure Nicolas Maigret) qui expérimente les dysfonctionnements, déployant différentes méthodologies – de la profanation au sabotage – mettant à l’épreuve la construction interne des objets techniques et l’architecture des réseaux, […] apprenant à (ré)ouvrir les « boîtes noires » technologiques qui parasitent le quotidien des usagers du numérique (algorithmes de recommandation, assistants vocaux, systèmes GPS, etc.) et prônant une forme de décroissance technologique (cf. Post Growth)

Samuel Bianchini qui conçoit des images interactives, mettant le spectateur dans la boucle pour mieux le confronter aux rouages des machines de vision dans des mises en scène qui confinent parfois au rituel. Entre art, science et ingénierie, Bill Vorn — dont on connaît les créatures robotiques (Inferno, Hysterical Machines, Rotoscopic Machines, Copacabana Machine Sex) conçues avec Louis-Philippe Demers — qui interroge les processus cybernétiques et les dilemmes de la vie artificielle, jusqu’à envisager le possible déraillement des machines et robots depuis le terrain de la psychologie comportementale. Enfin, le duo HeHe (Helen Evans & Heiko Hansen) qui participe également à cette divulgation des choses cachées, celles de l’arrière-monde technologique, en l’occurrence les séquelles écologiques mises en lumière lors de sculptures environnementales éphémères (Champs d’Ozone, Toy emissions, Man Made Clouds, Nuage vert).

Laurent Diouf

Jean-Paul Fourmentraux, antiDATA la désobéissance numérique : art et hacktivisme technocritique (Les Presses du Réel, coll. Perceptions)

> https://www.lespressesdureel.com