vous reprendrez bien un peu de glitch ?

L’archéologie des média est un sujet pour des artistes comme Benjamin Gaulon, une manière de rechercher ce qui se trame avec les machines, leur histoire et leurs usages. Un regard noir qui, sans tomber dans une technophobie bien connue, rompt avec le discours désormais dominant des bienheureux de l’innovation.

Benjamin Gaulon, ReFunct Media v3.0. Photo: © Benjamin Gaulon

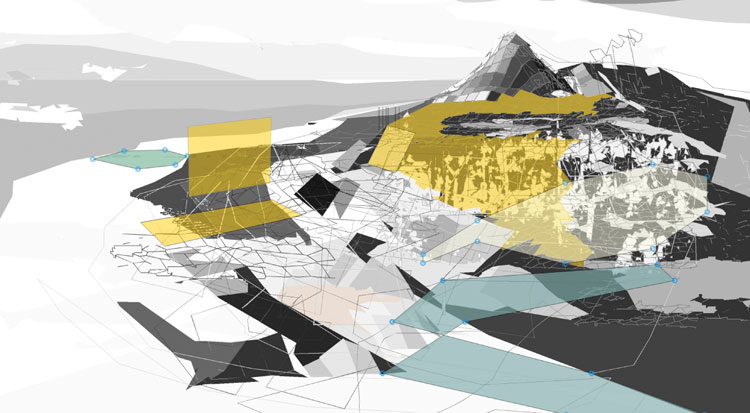

Une archéologie par anticipation

Vous vouliez du high-tech ? Des computers qui ronronnent ? Des écrans qui brillent ? Câbles invisibles, tout lisses, tout rutilants, sans accrocs. Utopie riante d’un futur technologique. Raté. Bienvenue dans une comédie dystopique où tout fout le camp, tout tremblote ou se détraque. Bienvenue chez les e-zombies, en mode train fantôme.

Benjamin Gaulon est artiste, chercheur, enseignant à Parsons Paris, The New School for Design et membre du Graffiti Research Lab France. Dans chacune de ces activités, il s’attache à développer une approche créative et critique autour de la technologie, des médias et des modes de consommation qu’ils génèrent. Il organise également depuis 2005 des « e-waste workshop » où le public s’initie au circuit bending, au hardware hacking, ainsi qu’aux problématiques liées à l’obsolescence programmée : on y détourne du matériel en apparence obsolète pour recomposer ainsi de nouveaux objets électroniques. L’expérimentation pédagogique, envisagée comme mode de recherche, vient compléter l’arsenal des tactiques de cet artiste qui recycle, qui hacke et qui détourne.

Prenez, par exemple, la « liseuse » : objet miracle sensément venu sauver l’industrie du livre et offrir un accès illimité à « la plus grande bibliothèque du monde ». Chez Benjamin, avec la série KindleGlitched, la liseuse est un objet foutu, hors service, qu’on aura beau secouer, rebooter, rien n’y fait. On devine ici à son front inquiet le portrait de Friedrich Nietzsche, là, par la courbe de son coude et les boucles de ses cheveux, le portrait de Jane Austen par sa sœur Cassandra. Figées dans leur ultime état ante-mortem, ces liseuses deviennent ready-mades, signés par l’artiste et accrochés comme des tableaux sur les murs. On admire bien dans les musées des toiles toutes craquelées, des fragments de statues démantelées, alors pourquoi pas ces vestiges d’une archéologie par anticipation ?

We’d love to hear your thoughts on the Kindle experience. La formule d’usage pour nos doléances de l’ère numérique prend ici des accents ironiques et critiques : à quoi bon formuler nos pensées puisqu’elles sont déjà sur écoute, comme la plupart de nos faits et gestes, sur tout appareil relié au World Wide Web ? Par delà l’humour, il y a donc dans toute posture de loose magnifique une bonne dose d’intensité critique : l’obsolescence programmée, les ratés des technologies de l’information et de la communication, le devenir marchandise de nos vies privées sur la toile, fournissent à Benjamin Gaulon la matière de son travail de recherche, de création et de médiation.

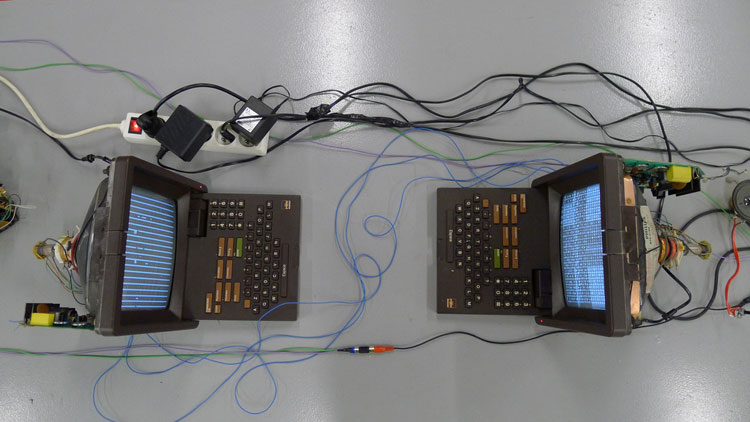

Benjamin Gaulon, ReFunct Media v3.0. Photo: © Benjamin Gaulon

Et ça ne fait que commencer.

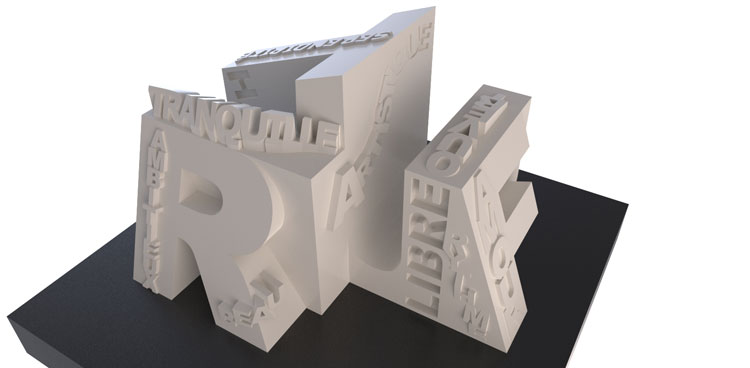

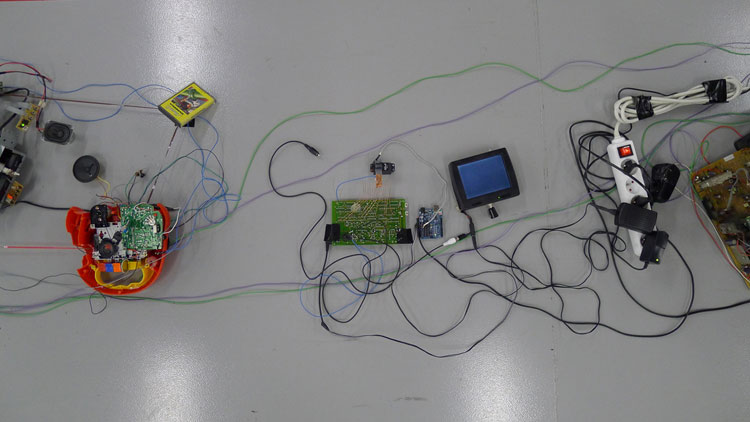

Pauvre jouet canin robotique, Gameboy, Console Atari, tournes disques, walkman Fisherprice, sportron, zackman, watchman, aquarius computer. Et des fils, des câbles, bref, de la connectique. À n’en plus finir. De quoi parle-t-on ? D’une foire à la brocante électronique ? D’une liste de course high-tech des années 1980 retrouvée dans un grenier ? De l’arrière-boutique d’un repair-shop rétro-futuriste ?

Non, d’une installation, ReFunct Media, un écosystème en équilibre instable — ou plutôt, un bordel de vieux machins, le genre de choses qu’on néglige, qu’on a jeté depuis des lustres ou qu’on laisse prendre la poussière dans les greniers — de vieilles choses, en somme, dont Benjamin Gaulon, prend le parti en une chaîne qui cliquète, qui clignote, qui s’anime et se révolte.

L’objet de cette révolte, c’est l’obsolescence programmée, les mirages de la félicité technologique, et le silence qu’on impose aux compagnons des jeux, des loisirs ou du turbin quand ils sont passés de mode — on dit bien « passés de mode », car « hors d’usage » ils ne le sont jamais tout à fait. Benjamin Gaulon le démontre, en démontant et remontant en série ces objets d’un quotidien déprogrammé, au point mort.

Avec humour, l’installation ReFunct Media fait donc parader les zombies de l’âge numérique, perfusés les uns aux autres, hoquetant ici des signaux retransmis là-bas, projetant de haut en bas ce qui est filmé de gauche à droite. Il y a chez Benjamin Gaulon un peu du docteur Frankenstein donnant vie à son monstre hétéroclite et recyclé. On a pu lire le roman de Mary Shelley comme un commentaire, voire un soutien, aux révoltes luddites de l’Angleterre des années 1810. Les ouvriers y cassaient les machines introduites dans les ateliers et les usines, protestant par ce geste éclatant contre la civilisation technophile qui naissait alors avec la Révolution industrielle.

Aujourd’hui, l’âge numérique a beau se fondre avec ce que l’on nomme l’âge post-industriel, les machines y sont plus que jamais parmi nous; les technologies de l’information en sont l’un des avatars contemporains. Constatant l’intégration consommée de ces technologies dans nos vies quotidiennes, Benjamin Gaulon choisit d’en montrer les faillites et les impasses — pour la plus grande joie des usagers que nous sommes.

Benjamin Gaulon, ReFunct Media v3.0. Photo: © Benjamin Gaulon

Le glitch, faillite de la machine.

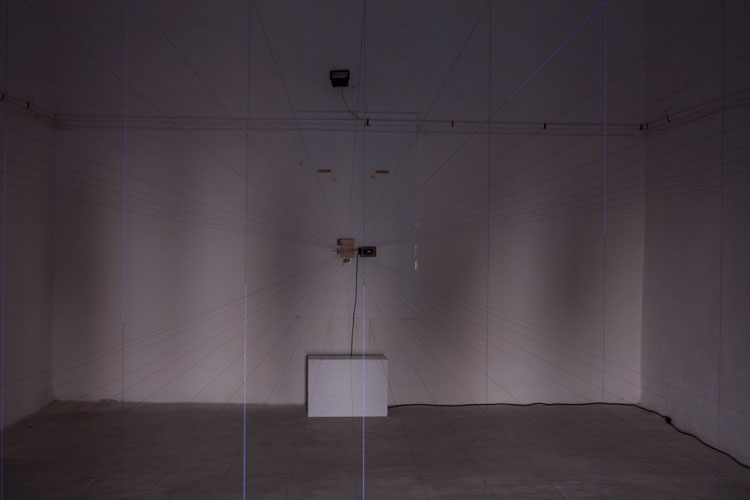

Impasse avant rebootage. Le programme a planté. Voulez-vous envoyer un rapport d’erreur ? Non merci. Mais vous reprendrez bien un peu de glitch alors ? Uglitch est une installation interactive, mais aussi une plateforme média crée en 2011 par Martial Geoffre-Rouland et Benjamon Gaulon et basée sur Corrupt, un software en ligne de corruption volontaire de fichiers vidéo.

En langage technique, un glitch est un à-coup, une erreur passagère, dans un système électrique, électronique ou informatique. Bien connu des usagers de plateformes vidéo et du téléchargement en peer-to-peer, il se traduit par une altération de l’image en mouvement, créant le plus souvent un nuage de pixels qui altère la fluidité du visionnage, et vient ainsi interrompre la passivité du visionneur-consommateur. Procédé ludique et créatif, le glitch volontaire est aussi exhibition du médium à la surface d’un contenu altéré : mise en œuvre et rappel de la célèbre formule du théoricien des média Marshall McLuhan, « the medium is the message ».

Ce que vous regardez n’est pas la vie véritable, mais son devenir médium dans le monde des images. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation, la phrase inaugurale du célèbre essai de Guy Debord, La Société du spectacle, de même que ses recherches sur le détournement trouvent ici leur reformulation pour l’ère numérique.

Ce travail de déconstruction de l’apparente fluidité des images digitales se poursuit avec L.S.D., Light to Sound Device. Un écran, une ventouse, un capteur, du fil, un ampli, une enceinte — et en chemin, le visuel qui devient sonore. Le caractère artificiel des représentations, leur nature première d’accumulation de données déguisées en unité visuelle et sans défaut, est ainsi mis en évidence par leur réemploi sous forme d’input sonore. L’image devient son, comme le son peut devenir image, exhibant ainsi le caractère de pur medium de ces artefacts contemporains.

Le travail de Benjamin Gaulon consiste ainsi à rompre l’apparente fluidité des circuits, au sens propre, ainsi qu’on l’a vu, comme au figuré, avec ses recherches actuelles sur ce qu’il désigne sous le nom de Retail Poisoning. La pratique ne date pas d’hier, certes. C’est vieux comme le monde même — à tout le moins comme la guerre de Troie et son cheval. Dans les années 1970, l’artiste conceptuel Brésilien Cildo Mereiles, cherchant à éviter la censure de la dictature militaire, développait son projet d’Insertions en circuits idéologiques.

Avec un sens stratégique certain, l’artiste-activiste a ainsi recouru, comme support de propagande, à des bouteilles de Coca-Cola consignées, et donc promises à une remise en circulation quasi perpétuelle. Outre des slogans anti-américains visant l’implication de la CIA dans le putsch du maréchal Castelo Branco, un schéma expliquait comment transformer lesdites bouteilles en cocktails Molotov. Auguste Blanqui, qui signait en 1868 ses Instructions pour une prise d’armes, en aurait sûrement pris une rasade.

Le jeu est ce qui disjoint, comme on parle du jeu qui affecte un mécanisme, permettant son fonctionnement fluide, mais menaçant toujours de le faire imploser s’il devient trop important. Le travail de Benjamin Gaulon se situe dans ce jeu. À rebours d’une tendance forte de l’art numérique qui, visant sa légitimation dans le champ artistique, se complait souvent dans un esprit de sérieux, Benjamin Gaulon explore ce jeu-là, le pousse à ses extrémités, et suscite par l’humour une distanciation salvatrice. Mieux, émancipatrice. Il s’agit en effet de remettre sur ses pieds la dialectique du maître et de l’esclave et de reprendre la main sur les machines — ou d’y foutre un bon coup de marteau qui glitche.

Emmanuel Guy

chercheur en Histoire de l’art et littérature comparée, enseignant en Histoire et théorie de l’art et du design à Parsons Paris, The New School for Design.

publié dans MCD #75, « Archéologie des médias », sept.-nov. 2014