« Théâtre de guerre », jeux vidéo, soft power et retranscription plastique des enjeux théoriques de la géopolitique sont le terrain de prédilection de l’artiste Emeric Lhuisset. Qu’en est-il de la réalité des combats montrés dans les médias ? Qu’elle est la part de réalité et de fiction (virtuelle), entre les joueurs de jeux vidéos et les combattants, qui sont parfois les mêmes ? Comment nos sociétés perçoivent-elles la réalité de ces conflits lointains (et pourtant si proches) ? Toutes ces questions sont au cœur de la démarche de cet artiste.

Emeric Lhuisset. War game. Combattant de l’Armée Syrienne Libre jouant à Counter Strike. Vidéo 3’27 » en boucle. Syrie (province d’Idlib), août 2012. Photo: © Emeric Lhuisset.

J’ai un double cursus, artistique et géopolitique. Je travaille à la manière d’un chercheur. D’une part, je fais un travail d’investigation d’un point de vue théorique, en lisant des livres ou en surveillant les médias. Une fois que j’ai cerné mon sujet, je me rends dans la zone concernée où je commence un travail proche de l’anthropologie. Je peux passer trois semaines ou six mois sur place, et quand j’ai cerné les enjeux de ma problématique je produis une œuvre qui est une retranscription plastique de cette analyse. C’est donc en m’intéressant au départ à ces questions de géopolitique que je me suis retrouvé sur des zones de conflits, qui m’ont amené à poser, et à me poser, des questions sur leur représentation.

Le conflit dans nos sociétés sans guerre est extrêmement présent, et l’image qu’on en a est totalement fantasmée. Sur les zones de guerre, la réalité est tout autre. Dans les news, les images sont basées sur l’évènement, le spectaculaire : le tir, l’explosion, le corps sans vie. Quand on regarde un film, c’est la même chose. Il y a aussi les jeux vidéo où nous incarnons le combattant, et même les magasins de jouet où l’on trouve des armes factices. J’ai donc décidé de travailler sur cette démystification des conflits et ce qui entoure sa représentation. Sans agresser le spectateur, mais en essayant de le séduire, voire de le piéger dans l’image, pour l’amener à s’interroger sur ce qu’on lui présente. Mon but n’est pas d’imposer un jugement, mais plutôt de donner à voir. C’est de toute façon très difficile — une société avec d’un côté l’axe du bien et de l’autre celui du mal, comme certains essayent de nous le faire croire, n’existe pas — la réalité est bien plus complexe, surtout dans ce genre de problématique.

Emeric Lhuisset. Théâtre de guerre. Photographies avec un groupe de guérilla Kurde Iranien. Lambda Durst, Irak, 2011 – 2012. Photo: © Emeric Lhuisset.

Parmi mes différents travaux, j’ai entamé une réflexion sur les jeux vidéo. Lycéen, j’ai beaucoup joué à des jeux du type Counter Strike ou Doom, dans un environnement en mode FPS [First Person Shooter, où le joueur incarne le personnage principal en vue dite « subjective », NDR]. En voyageant, je retrouvais ces jeux un peu partout. En Russie, au Brésil, en Chine, aux États-Unis. Au départ, je voyais ça comme l’accès à un fantasme, celui d’un ailleurs où l’on incarne un combattant et quelque chose que l’on pourrait appeler « l’exotisme de la guerre ». Un jour, en Colombie, j’étais dans un village contrôlé par les FARC. À cinquante kilomètres de la zone de front. On y entendait des tirs, des explosions. Des combattants revenaient blessés. Là, j’ai vu des enfants d’une quinzaine d’années qui étaient en train de jouer à ces jeux. Ces adolescents n’étaient pas dans un fantasme de la guerre, ils vivaient le conflit tous les jours et pourtant ils jouaient à ces jeux. Des joueurs qui deviendront combattants dans quelques années…

Cela m’a poussé à travailler sur les liens qu’entretiennent jeux vidéo et zones de guerre. Les forces armées de nombreux pays développent des jeux vidéo par exemple. Les États-Unis avec America’s Army (téléchargeable gratuitement et dans lequel le lien vers le site de recrutement de l’armée américaine, goarmy(dot)com, apparaît régulièrement), mais aussi la Chine ou l’Iran. Des groupes de guérillas ont même développé leurs jeux. De plus simples, comme Juba le sniper. Un jeu basé sur la légende d’un sniper djihadiste qui aurait abattu une centaine de soldats américains, et qui marche bien en Irak malgré son interdiction, au plus complexe, comme celui du Hezbollah. Inspiré de la guerre contre Israël en 2006, le joueur peut visionner des images d’archives montrant la réalité du conflit tel qu’il s’est déroulé à la fin de chaque plateau.

La frontière entre fiction et réalité est mince ici. Ce genre de démarche pose la question de savoir à quel moment on sort de la fiction du jeu, pour entrer dans le réel, dans l’archive et dans le document historique. Un peu, comme pour ces unités spécialisées en combats urbains équipées de caméras sur le fusil, qui tirent sur l’adversaire en le visualisant sur un écran. C’est la même problématique pour les pilotes de drones qui font la guerre à distance, mais ne voient jamais leurs adversaires. Il faut aussi parler des soldats qui sont sur les zones de guerre, qui combattent, et qui rentrent à la base frustrés parce que les conflits actuels font que très souvent, ils ne voient pas l’ennemi. Ils se connectent alors sur leurs consoles et jouent à Counter Strike ou autre pour se défouler…

Emeric Lhuisset. Chebab. Plan séquence d’une journée de la vie d’un combattant de l’Armée Syrienne Libre. Camera subjective, 24h en boucle diffusée en temps réel. Province d’Alep et d’Idlib, Syrie, août 2012. Photo: © Emeric Lhuisset.

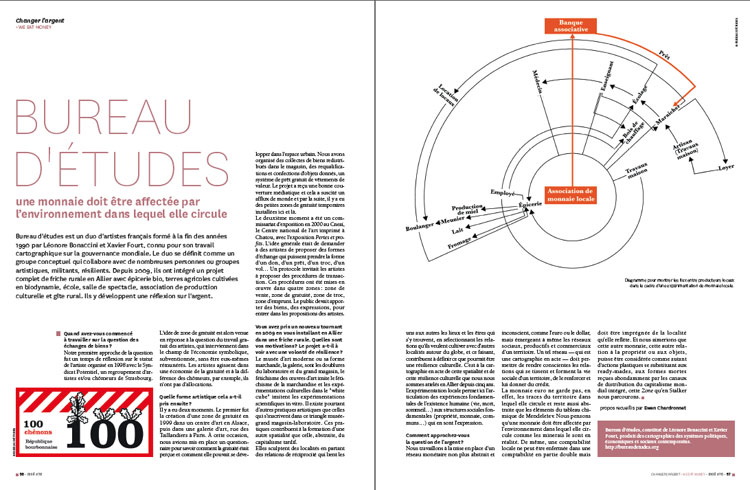

En 2012, j’étais en Syrie après une bataille importante durant laquelle les rebelles ont pris une base de l’armée syrienne et sont venus à bout d’une colonne de chars. Le plus frappant fut, quand les combattants se reposaient, d’en voir un allumer son PC portable pour se mettre à jouer à Counter Strike. Cela a donné lieu à un projet que j’ai nommé War Game où l’on voit un combattant de dos, en train de jouer, qui utilise dans le jeu, à plusieurs reprises, la même arme que sur le terrain. On la voit d’ailleurs, posée à côté de lui. Une autre de mes pièces s’appelle Motherfucker burn ! (titre inspiré par le film de Michael Moore Fahrenheit 911).

C’est une vidéo réalisée en 2007 avec un téléphone portable pour accentuer la sensation de réel, tout en préfigurant la représentation des conflits actuels symbolisée par la production d’images par les combattants eux-mêmes via leurs téléphones. Fixé sur une mitraillette, le mobile film en mode subjectif mes déplacements dans des souterrains sombres, comme dans un jeu FPS. Le film est projeté dans un couloir qui accentue l’effet d’angoisse et fait référence au décor de ce type de jeux. Il y a une boucle assez fine de manière à rendre la progression du personnage infinie. Le spectateur attend le moment du shoot, puis se lasse, puisqu’il ne se passe finalement rien. Il y a la frustration, mais aussi la question : qu’attend-t-on finalement, si l’on attend le shoot ? Qu’est-ce que notre frustration révèle sur nous ?

Pour mon projet Théâtre de guerre, je travaille avec des vrais combattants, sur une vraie zone de guerre. Je les invite à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peintures classiques. L’idée étant de reprendre l’aspect maniéré de la peinture, trahissant ainsi le dispositif de mise en scène. Et pourtant, lorsque le spectateur regarde le cartel, il voit qu’il s’agit de vrais combattants, sur une vraie zone de guerre. Quelle est la part du réel alors ? C’est ce trouble que je cherche à produire avec cette série, et les questions qu’elles vont susciter. Cette question sur réel et fiction est d’ailleurs une des problématiques clés de mon travail.

propos recueillis par Maxence Grugier

publié dans MCD #77, « La Politique de l’art », mars / mai 2015

> http://www.emericlhuisset.com/