épure numérique

Présentée à la Carpenters Workshop Gallery, l’exposition Before The Rain du studio de création rAndom International ouvre grandes les perspectives d’un art numérique ouvert sur une représentation humaine comportementale, technologique et épurée

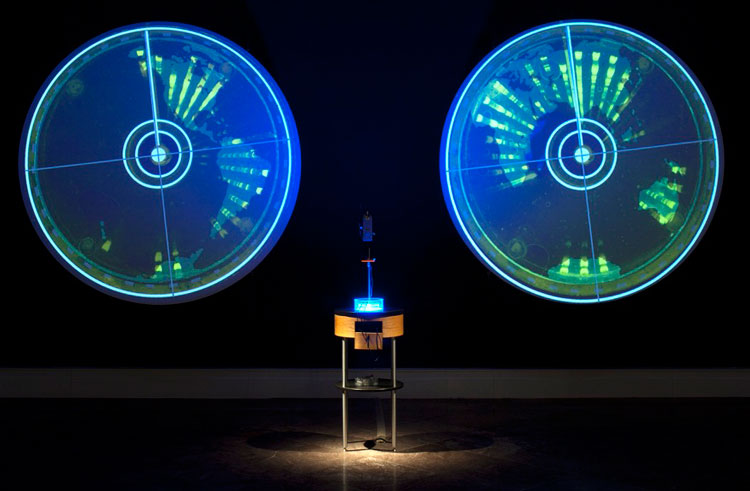

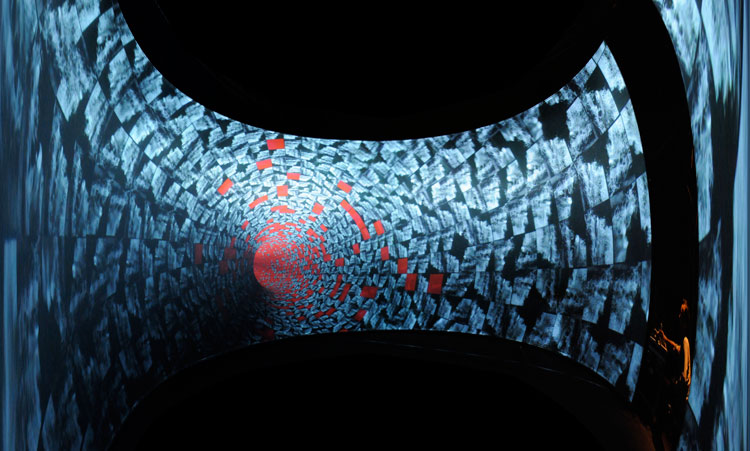

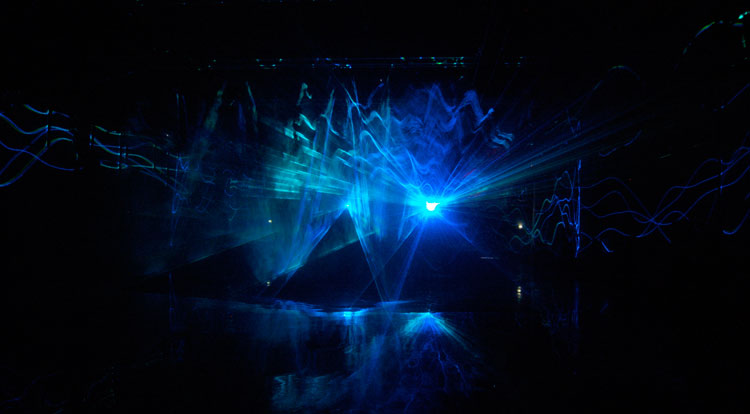

FAR, rAndom International / Wayne McGregor. Photo: © Deepres / courtesy Carpenters Workshop Gallery

Se situant au croisement de l’art cinétique et des installations interactives, le jeune – fondé en 2005 – studio de création londonien rAndom International témoigne déjà d’un travail poussé dans des logiques de représentations humaines jouant des relations de l’œuvre aux mouvements, à la lumière, à des esthétiques fortes bien que souvent minimalistes.

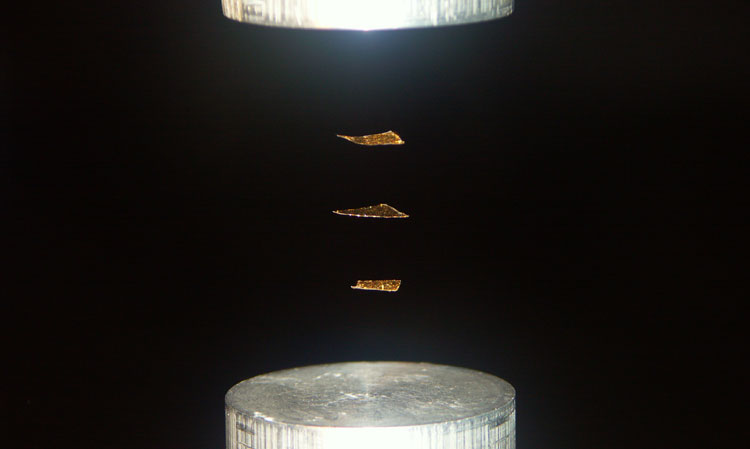

Malgré leur sobriété, rien n’est jamais figé dans leurs pièces. Leur travail étrangement texturé, dévoile des dispositifs agissant parfois comme des peintures numériques, où la lumière s’estompe entre apparition et disparition évanescente de la forme représentée, notamment dans la matérialisation de l’image du visiteur dont les gestes sont réinterprétés (filtrés par des lumières LED sur Swarm Light ou Future Yourself, captés par des encres photosensibles sur Self Portrait et Study For A Mirror) avant sa disparition programmée.

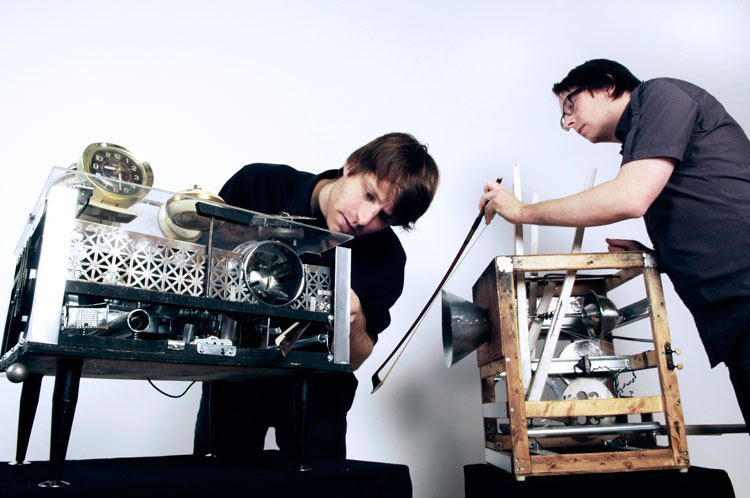

Les trois têtes pensantes de rAndom International – Stuart Wood, Florian Ortkrass et Hannes Koch – font appel à un mélange très sensitif d’outils technologiques (ordinateurs, logiciel de captation de mouvements, LEDs et OLEDs, etc.) et de principes de représentation (cadre, imprimantes murales, miroirs) plus classiques, qu’ils se plaisent à transcender conjointement, dans des propositions interrogeant les logiques comportementales.

Alors que le trio s’apprête à investir l’espace The Curve, au Barbican Center de Londres, pour son installation Rain Room, la tenue de leur exposition Before The Rain à la Carpenters Workshop Gallery de Paris avait donc presque valeur de bilan d’étape. L’occasion idéale pour aller à la rencontre de leur travail si particulier.

La création du studio de création rAndom International est plutôt récente. Aviez-vous dès le début une direction esthétique aussi marquée ?

En fait, la création du studio a eu lieu juste après notre remise de diplôme du Royal College of Art de Londres, même s’il existait déjà auparavant, depuis 2002, un collectif plus instable. Esthétiquement, nous ne suivons pas une école prédéterminée. On se base davantage sur notre compréhension intuitive commune. On partage un mépris unanime pour le gaspillage, la mode, et une passion commune pour les procédés minimalistes, réductionnistes dans la dimension physique de notre travail. Artistiquement, nous sommes fascinés par une large gamme d’artistes, de scientifiques et de performeurs. Ça change un peu selon les périodes, mais ces deux dernières années, nous avons été particulièrement guidés par notre attirance pour les découvertes en matière de recherche comportementale et cognitive. Nous avons un intérêt croissant pour certaines niches de l’histoire de l’art couvrant des artistes et des institutions travaillant sur des thèmes similaires comme Otto Piene, Group Zero, Howard Wise et d’autres. C’est très intéressant de se confronter à ça dans une perspective contemporaine.

Swarm @ Victoria & Albert Museum, rAndom International, 2010. Photo: D.R. / courtesy Carpenters Workshop Gallery

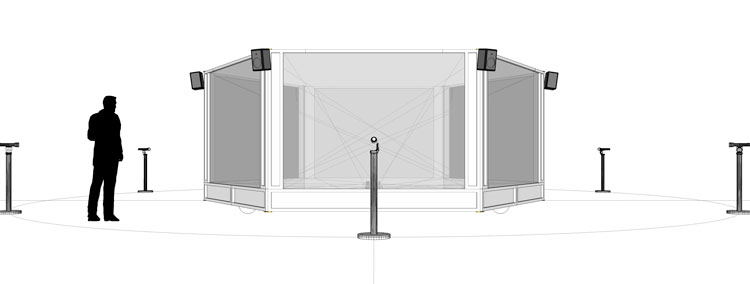

Votre pièce Swarm Light, qui traduit les déplacements et les sons des visiteurs dans une sorte de « conscience collective », des mouvements lumineux interactifs procédant de lumières individuelles et se déplaçant sur les tiges de LEDs fixés au plafond comme une nuée d’oiseaux, est présentée comme une pièce très importante dans cette relation dynamique que vous souhaitez installer entre l’œuvre et le spectateur. C’est une déclinaison utilisée par de nombreux autres collectifs artistiques comme UVA. Travailler autour de cette mobilité de la lumière, de son interaction avec le visiteur, est-il un axe essentiel de travail pour rAndom International ?

La réaction du spectateur et l’échange qui en procède sont en effet fondamentaux dans beaucoup de nos recherches. Le caractère imprévisible du comportement humain est un point de départ tellement intéressant pour des travaux sculpturaux et d’installation, et ces derniers sont des « outils » tellement révélateurs pour évoquer, prédire, tester et même parfois contrôler les réactions comportementales. Le médium – une lumière, un algorithme, un capteur de mouvement, la cinétique – est en fait secondaire. Avec des pièces comme Swarm Light, on était intéressés de savoir si nous pouvions simuler et incarner un mouvement aussi beau et efficace de façon naturelle. Savoir ce que l’exposition à une telle simulation provoquerait en nous. S’il était possible d’établir des relations plus émotionnelles entre un objet et le spectateur si le comportement de cet objet apparaissait de manière très naturelle. Swarm Light est la première pièce pour laquelle nous avons simulé un comportement figuratif naturel. Nous avons depuis poussé la recherche beaucoup plus loin dans cette direction. C’est un travail très représentatif de ce que nous faisons.

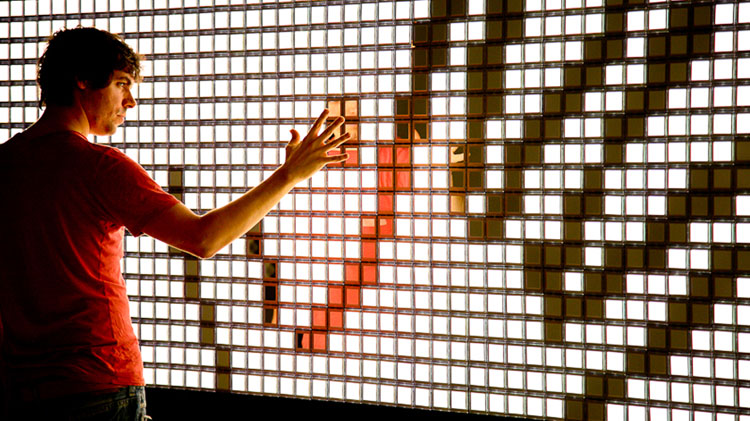

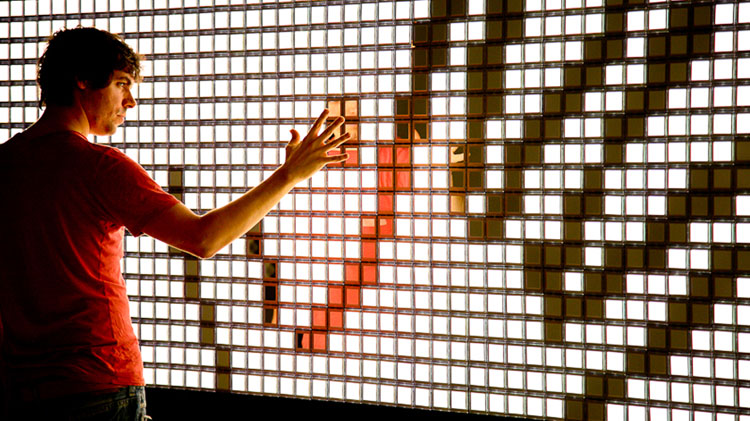

Dans une pièce comme You Fade To Light, où les déplacements du spectateur sont reflétés de façon mouvante, comme une silhouette symbolique, sur des grilles de miroirs, on s’aperçoit que ce rapport interactif du visiteur à sa représentation lumineuse s’appuie sur son côté informel, mais aussi sur sa disparition programmée. Il y a un côté très réel, mais aussi très abstrait dans cette fluctuation de la représentation. C’est un peu comme si le spectateur communiquait avec lui-même à travers l’œuvre, comme si celle-ci redevenait un véritable média artistique, induisant une idée de rapprochement avec soi-même…

Le principe d’auto-reconnaissance, en créant une image de soi-même est sans contestation quelque chose qui joue un rôle important dans notre travail. On s’est rendu compte que ce dialogue avec soi-même est souvent beaucoup plus riche lorsqu’il implique un engagement physique, un mouvement, qu’à travers une pure image de sa représentation. Communiquer avec, et à travers, l’intégralité de son propre corps dans l’espace ajoute une troisième dimension et un nouveau niveau de contrôle sur votre environnement, qu’il s’agisse d’un geste, d’un mouvement ou d’une expression faciale. Cette idée d’ »auto-communication » prend plus prise avec la réalité comme ça.

You Fade To Light, rAndom International, 2009. Photo: D.R. / courtesy Carpenters Workshop Gallery

J’aime beaucoup l’originalité d’une pièce comme Self-Portrait, où le travail de représentation/interaction se matérialise lentement à travers une captation/impression dans un cadre, vide au départ, de l’image du visiteur par le biais d’une encre de photosynthèse. Peut-on dire qu’il y a, à travers une pièce comme celle-ci, une volonté de transcender les supports traditionnels comme la peinture, la photo, dans de nouvelles perspectives technologiques ?

Nous voyons plus cela comme une exploration des valeurs de l’image. Les images habituelles, et bien sûr les portraits, sont rangées quelque part et vous donne un souvenir tangible – souvent charmant, ou mis en scène – de comment vous « étiez » à un temps donné particulier. Avec Self-Portrait, vous n’avez pas ce réconfort. Vous devez être complètement présent pour assumer cet acte induit par l’art du portrait, parce qu’il s’évanouira en moins d’une minute. En retirant cette idée de conservation, le spectateur est encouragé à s’expérimenter eux-mêmes avec plus de présence. Ou du moins, il est invité à prendre du plaisir en essayant encore et encore sans craindre de se manquer.

Cette pièce s’inscrit dans un cycle d’œuvres que vous avez intitulé Temporary Printing Machine. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’aller dans cette direction de l’impression temporaire, et plus largement dans cette esthétique de la présence et de l’effacement ?

Ce qui fonctionne pour une image, un portrait, est également valable pour toutes sortes de données numériques. Avec notre consommation croissante d’images et de textes sur écran aujourd’hui, on tend à croire que ces données sont « réelles » ou « tangibles ». Mais cela peut aussi nous induire légèrement en erreur. Si on retire l’électricité de cette équation, on reste finalement sans rien. Fabriquer des machines qui élève l’expérience de ce « rien » est l’une des raisons qui explique le cycle Temporary Printing Machines.

Pour Self-Portrait, vous travaillez avec un dispositif matériel très particulier : de l’encre photosensible sur verre. Je trouve que ce support renforce le côté abstrait de la représentation d’une très belle manière, mais aussi son côté organique. Cela m’évoque les silhouettes thermiques des Rémanences de Thierry de Mey. Était-ce un souhait fort pour vous d’éviter une représentation de cette captation qui aurait fait trop hautement technologique ?

Choisir un procédé où l’impression sur un écran en canevas de coton est le principal composant, dans une installation utilisant des algorithmes de reconnaissance du visage, des LEDs et un Mac Dual-Core intel, répondait à une véritable réflexion, car cela apporte une touche analogique à la création d’une image numérique. Le principe chimique temporaire aide aussi à maintenir l’illusion de voir quelque chose de réel que vous n’auriez pas obtenu à partir d’un écran TFT, ou via une projection.

Dans la même lignée, une pièce comme Study For a Mirror interroge aussi la question de la permanence d’une œuvre dans le temps. Il y a actuellement un vrai questionnement autour de la conservation des œuvres par le biais des composants informatiques ou technologiques par exemple, mais est-ce qu’une pièce « évolutive » comme Study For a Mirror s’inscrit quelque part dans ce genre de réflexion, sur la pérennisation d’une œuvre, sur sa temporalité ?

Oui, tout à fait. Cette pièce particulière a été intégrée à la collection permanente du Victoria & Albert Museum en 2009 et nous travaillons de façon rapprochée avec le département de la conservation sur toutes les questions de conservation d’œuvres comme celle-ci. En marge de la qualité immatérielle du rendu actuel de la pièce, nous discutons des points centraux relatifs à son concept, des procédés technologiques intrinsèquement liés qui sont utilisés pour lui donner du sens et des problèmes concernant l’obsolescence de ses composants. Pour l’instant, nous cherchons à trouver des manières durables de mesurer et de contrôler sa « fonction » actuelle, afin de la préserver. En fin de compte, ce n’est pas si grave si elle tourne avec un PC nec plus ultra de 2009 ou avec un ordinateur quantique. Ce qui compte, c’est qu’elle fonctionne, pas comment. Essayer de préserver cela est un défi intéressant.

Audience, rAndom International, 2011. Photo: D.R. / courtesy Carpenters Workshop Gallery

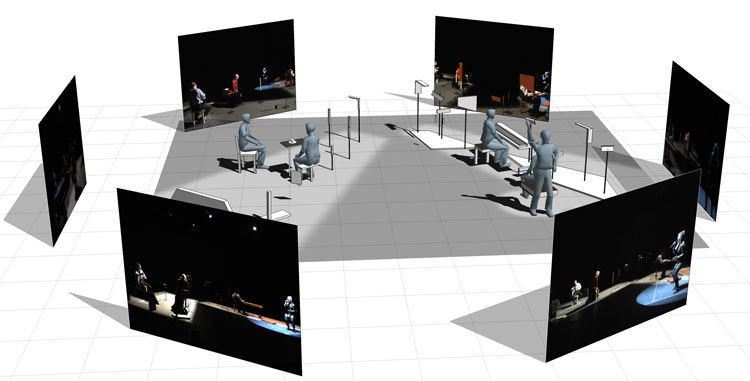

Avec sa série de 64 miroirs venant fixer le visiteur se déplaçant sur le plateau, la pièce Audience est très caractéristique de l’art numérique qui place le spectateur au cœur du dispositif. Mais cette pièce semble accentuer ce positionnement en jouant d’un rapport inquisiteur, presque paranoïaque qui peut induire un sentiment d’inconfort à être suivi de la sorte par son propre regard. Audience cherche-t-elle à pousser cette idée de « sur-représentation » portée par l’interactivité, en la liant avec des références gênantes comme le voyeurisme ou les principes de télésurveillance omniprésents actuellement dans une ville comme Londres ?

À l’origine, on s’était dit que cette pièce induirait une réflexion autour de son caractère étrange, de la notion de surveillance et de perte de contrôle. Mais ce que nous trouvons plus intéressant, c’est l’idée de comportement qu’elle sous-tend vis-à-vis du spectateur et l’inversement des rôles qui se met en place : le spectateur devient le performeur, et c’est l’installation qui devient le spectateur.

J’ai cru comprendre que le projet sur lequel vous travaillez actuellement au Barbican Center de Londres, Rain Room, accentue encore davantage cette idée d’inconfort chez le spectateur. On évoque une pièce se présentant sous la forme d’une chute d’eau que le spectateur est invité à traverser ? Pouvons-nous avoir plus de détails ?

Non pas encore (sourire). Elle sera inaugurée au Barbican Curve space le 3 octobre et nous sommes très impatients d’y être et de voir la réaction du public.

À travers cette pièce à venir, peut-on dire que tout autant que le rapport du visiteur à l’œuvre, c’est aussi l’étude des expériences qui peuvent en découler qui vous intéresse ? C’est un peu la partie « random », aléatoire, de votre nom d’artiste ?

Encore une fois, nous pensons que l’expérience est avant tout créée pour provoquer une réaction comportementale chez le spectateur. Observer cette réaction, et travailler avec elle, est vraiment au cœur des préoccupations qui alimentent notre travail.

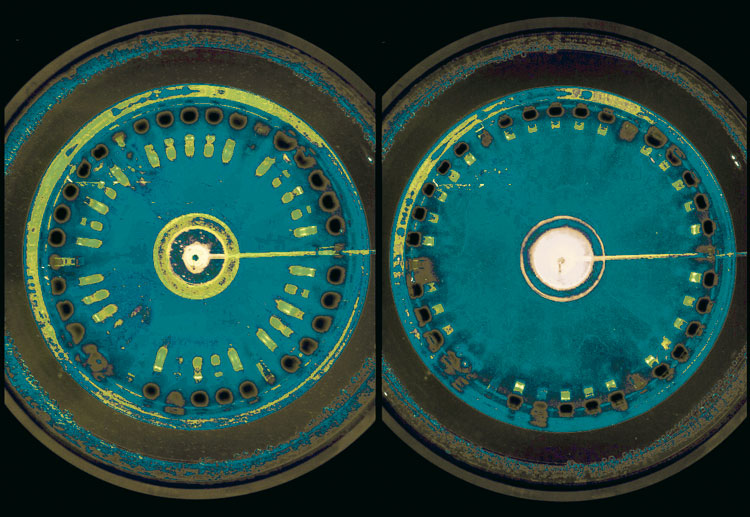

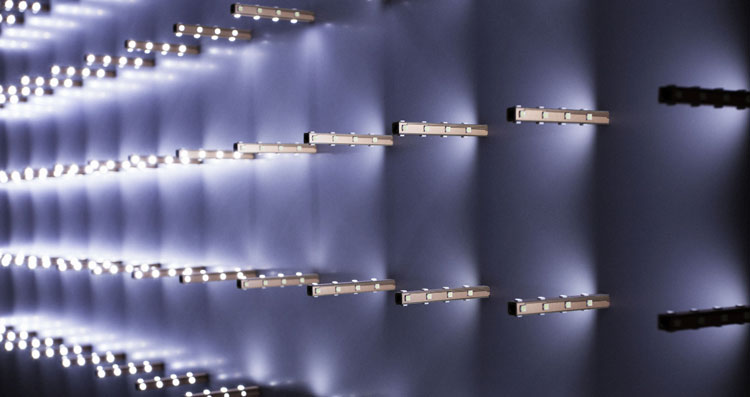

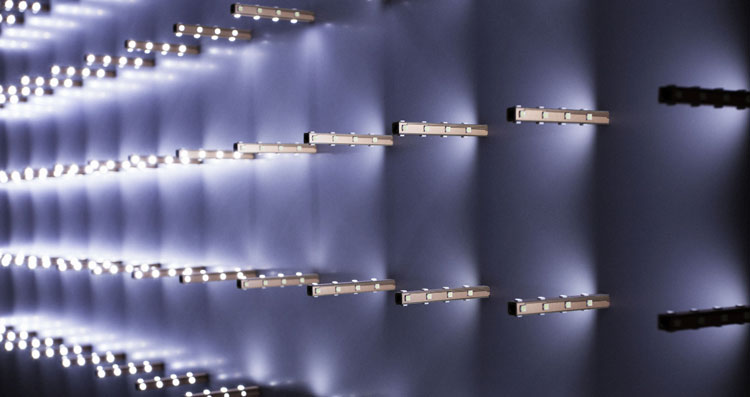

Study Of Time, rAndom International, 2011. Photo: D.R. / courtesy Carpenters Workshop Gallery

Study of Time /I joue encore de cette idée de présence et d’effacement, mais à travers un panneau mural de tiges LEDs induisant un ballet de lumières fines. C’est une pièce créée à partir de FAR, un spectacle de danse contemporaine signé Wayne McGregor. L’expression chorégraphique poussée est-elle une autre approche développée par rAndom International ? Pourquoi avez-vous souhaité développer une adaptation plus dépouillée, sous la forme d’une installation lumineuse douce, d’un travail scénographique au départ ?

Prolonger notre travail dans une expérience chorégraphique n’est vraiment pas une option que nous avons développée. C’est plus un dialogue qui a évolué à partir d’anciennes collaborations avec Wayne McGregor. Sa mise en perspective de notre travail rajoute des idées intéressantes et de nouveaux points d’entrées qui auraient été difficilement accessibles autrement.

Study of Time /I est une exploration des principes algorithmiques de mouvement que Stuart [Wood] et Wayne [McGregor] ont développée pendant la réalisation de FAR. Transposer ces principes dans une pièce comme celle-ci nous semblait pertinent et nous autorisait à aller vers des travaux plus poussés dans cette direction, dans des environnements plus intimistes. La scénographie de FAR s’étendait sur près de 10 mètres.

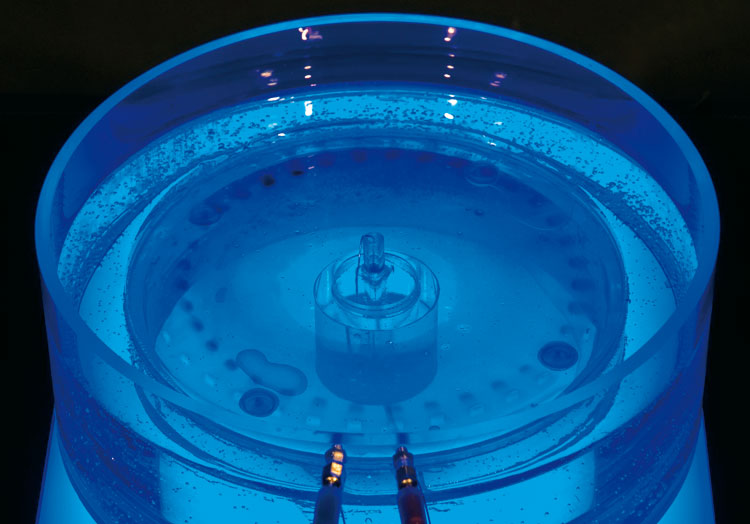

Future Self, rAndom International, 2012. Photo: D.R. / courtesy Carpenters Workshop Gallery

Pourtant, on trouve bien une approche chorégraphique sur une pièce comme Future Self, encore avec Wayne McGregor et Max Richter pour la musique, qui traduit votre observation du comportement du spectateur sous la forme d’une sculpture de LEDs filaire tridimensionnelle où apparait un avatar lumineux ?

Future Self résulte de conversations que nous avons eues avec le chercheur en sciences cognitives Phil Barnard et avec Joss Knight, qui dirige le département de recherche de NaturalMotion [une société travaillant dans le domaine du développement d’animations pour jeux vidéos] à l’été 2011. Ces discussions portaient sur notre perception du mouvement et sa simulation à une échelle large. Au même moment, nous nous sommes dit qu’il serait bien de transposer le résultat de ces échanges dans une pièce qui proposerait une représentation entière de soi-même par le biais de la lumière. Les collaborations avec Wayne [McGregor] et Max [Richter] ont été soutenues par l’équipe du MADE Space [une plateforme de création] à Berlin, qui a commissionnée la pièce entière, ainsi que la performance et la bande-son. Pour nous, c’est très intéressant d’avoir une pièce qui fonctionne à la fois comme une performance et une sculpture interactive se suffisant à elle-même.

À travers cette silhouette de lumière qu’elle visualise, je trouve que Future Self explore aussi une idée de « personnage augmenté », capable de saisir les mouvements de tous les spectateurs dans une sorte de quintessence de leur représentation, ce qui donne une esthétique rappelant certaines installations d’Electronic Shadow…

L’accent de Future Self, et en particulier l’idée de tracking, est mis sur le désir de créer des itérations intéressantes de sa propre image. La pièce peut donc se comporter de différentes façons selon qu’une ou deux personnes lui font face. Mais l’aspect le plus percutant est le décalage de l’effet miroir, qui vous permet d’interagir avec la future image de vous-même.

propos recueillis par Laurent Catala

publié dans MCD #80, « Panorama », déc. 2015 / fév. 2016

> https://www.random-international.com/