Luzinterruptus est un groupe artistique anonyme, originaire de Madrid en Espagne, et qui s’est spécialisé dans les interventions urbaines et principalement clandestines. En utilisant la lumière comme médium, la ville comme espace d’intervention et la nuit comme écrin, le collectif officiellement composé de deux têtes — mais sans doute plus large — a réalisé de nombreuses actions artistiques éphémères et participatives, derrière lesquelles se cachent souvent des considérations sociales, citoyennes, écologiques ou plus simplement politiques.

Luzinterruptus, The Police Are Present. Photo: © Gustavo Sanabria

On se souvient ainsi de leur intervention The Police Are Present qui était venue « habiller » en pleine nuit une trentaine de véhicules lambda d’un quartier madrilène d’environ 200 barquettes de poulets recouverts de papiers colorés, simplement déposés sur les toits des véhicules, et dans lesquels le groupe avait camouflé des batteries de LEDs clignotants, créant ainsi une profusion de voitures policières symboliques afin de protester contre la nouvelle loi de sécurité civile de la ville. Plus récemment, au début du mois de décembre, le collectif est allé manifester à sa manière devant le ministère de la santé espagnol, en déposant 200 seringues lumineuses en signe de protestation contre une série de décisions et de prises de position de l’institution en question (gestion du cas de l’infirmière espagnole victime d’Ebola, tentative de réforme de la loi sur l’avortement, commentaires du ministre espagnol de la Santé sur les soins à ne pas prodiguer aux immigrants illégaux), provoquant ce coup-ci une intervention rapide des forces de l’ordre pour démonter le dispositif.

Toutefois, en dépit de la nature activiste de leurs interventions, Luzinterruptus revendique fortement un principe de non-violence dans leur déroulement. Nos actions artistiques sont parfois à la limite de la légalité, explique R…, jeune femme membre du collectif, rencontrée il y quelques semaines à Bordeaux pour la mis en place de l’installation Baignade Interdite dans le cadre de la Biennale PanOramas. Elles sont polémiques, mais jamais destructrices. On ne casse rien, mais comme on intervient la nuit, qu’on joue sur une certaine esthétique de la lumière, elles ont souvent un certain écho sans qu’on ait véritablement de problèmes avec la justice.

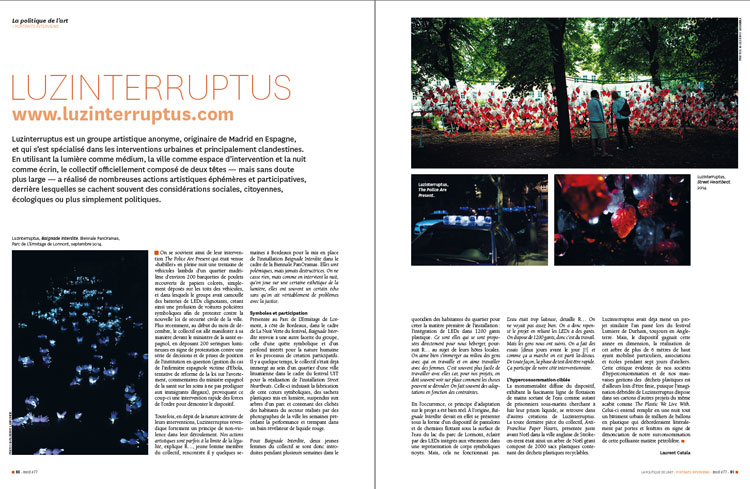

Luzinterruptus, Baignade Interdite. Biennale PanOramas, Parc de L’Ermitage de Lormont, septembre 2014. Photo: © Florent Larronde.

Symboles et participation

Présentée au Parc de L’Ermitage de Lormont, à côté de Bordeaux, dans le cadre de La Nuit Verte du festival, Baignade Interdite renvoie à une autre facette du groupe, celle d’une quête symbolique et d’un profond intérêt pour la nature humaine et les processus de création participatifs. Il y a quelque temps, le collectif s’était déjà immergé au sein d’un quartier d’une ville lituanienne dans le cadre du festival UIT pour la réalisation de l’installation Street Heartbeats. Celle-ci induisait la fabrication de cent cœurs symboliques, des sachets plastiques mis en lumière, suspendus aux arbres d’un parc et contenant des clichés des habitants du secteur réalisés par des photographes de la ville les semaines précédant la performance et trempant dans un bain révélateur de liquide rouge.

Pour Baignade Interdite, deux jeunes femmes du collectif se sont donc introduites pendant plusieurs semaines dans le quotidien des habitantes du quartier pour créer la matière première de l’installation : l’intégration de LEDs dans 1200 gants plastique. Ce sont elles qui se sont proposées directement pour nous héberger, poursuit R… au sujet de leurs hôtes locales. On aime bien s’immerger au milieu des gens avec qui on travaille et on aime travailler avec des femmes. C’est souvent plus facile de travailler avec elles, car, pour nos projets, on doit souvent voir sur place comment les choses peuvent se dérouler. On fait souvent des adaptations en fonction des contraintes.

En l’occurrence, ce principe d’adaptation sur le projet a été bien réel. À l’origine, Baignade Interdite devait en effet se présenter sous la forme d’un dispositif de pantalons et de chemises flottant sous la surface de l’eau du lac du parc de Lormont, éclairé par des LEDs intégrés aux vêtements dans une représentation de corps symboliques noyés. Mais, cela ne fonctionnait pas. L’eau était trop laiteuse, détaille R… On ne voyait pas assez bien. On a donc repensé le projet en reliant les LEDs à des gants. On dispose de 1200 gants, donc c’est du travail. Mais les gens nous ont suivis. On a fait des essais [deux jours avant le jour J !] et comme ça a marché on est parti là-dessus. De toute façon, la phase de test doit être rapide. Ça participe de notre côté interventionniste.

Luzinterruptus, Street Heartbeat. 2014. Photo: © Gustavo Sanabria

L’hyperconsommation ciblée

La monumentalité diffuse du dispositif, exhibant la fascinante ligne de flottaison de mains sortant de l’eau comme autant de prisonniers sous-marins cherchant à fuir leur prison liquide, se retrouve dans d’autres créations de Luzinterruptus. La toute dernière pièce du collectif, Anti-Franchise Paper Hearts, présentée juste avant Noël dans la ville anglaise de Stroke-on-trent était ainsi un arbre de Noël géant composé de 2000 sacs plastiques contenant des déchets plastiques recyclables.

Luzinterruptus avait déjà mené un projet similaire l’an passé lors du festival Lumiere de Durham, toujours en Angleterre. Mais, le dispositif gagnait cette année en dimension, la réalisation de cet arbre de plus de 6 mètres de haut ayant mobilisé particuliers, associations et écoles pendant sept jours d’ateliers. Cette critique évidente de nos sociétés d’hyperconsommation et de nos mauvaises gestions des déchets plastiques est d’ailleurs loin d’être finie, puisque l’imagination débridée de Luzinterruptus dispose dans ses cartons d’autres projets du même acabit comme The Plastic We Live With. Celui-ci entend remplir en une nuit tout un bâtiment urbain de milliers de ballons en plastique qui déborderaient littéralement par portes et fenêtres en signe de dénonciation de notre surconsommation de cette polluante matière pétrolifère.

Laurent Catala

publié dans MCD #77, « La politique de l’art », mars / mai 2015