Perspectives of AI in the Visual Arts

Pour marquer son ouverture, le centre Diriyah Art Futures de Riyadh, en Arabie Saoudite, propose une exposition qui offre un vaste panorama sur l’art numérique : Art Must Be Artificial, perspectives of AI in the Visual arts.

Edmond Couchot & Michel Bret, Les Pissenlits, 1990. Courtesy of Diriyah Art Futures.

Une nouvelle ère

Cet événement a été organisé par Jérôme Neutres ; commissaire d’expositions, auteur, ex-directeur chargé de la stratégie et du développement pour la Réunion des musées Nationaux-Grand Palais et ancien directeur exécutif du Musée du Luxembourg à Paris. Réunissant une trentaine d’œuvres de pionniers, d’artistes reconnus et de créateurs émergents, cette exposition se distribue sur quatre axes qui mettent en valeur des approches et techniques spécifiques.

Privilégiant un parcours pluriel, plutôt que la linéarité d’un historique, l’exposition nous rappelle que l’art numérique est inséparable de la révolution informatique qui s’est déployée dès les années 60. Au-delà, comme le souligne Jérôme Neutres, c’est aussi l’exploration d’une transformation socio-culturelle profonde, où les artistes ne sont pas seulement des créateurs, mais les architectes d’une nouvelle ère numérique.

Alan Rath, Again, 2017. Courtesy of Diriyah Art Futures.

Lignes de code…

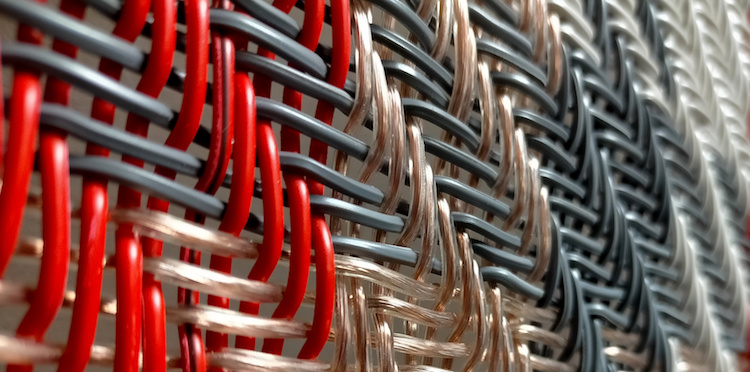

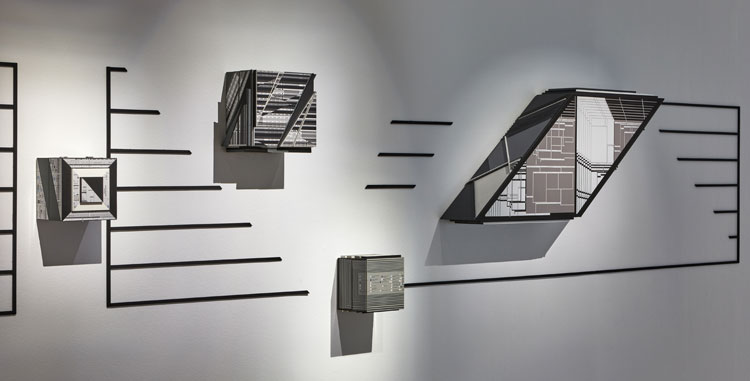

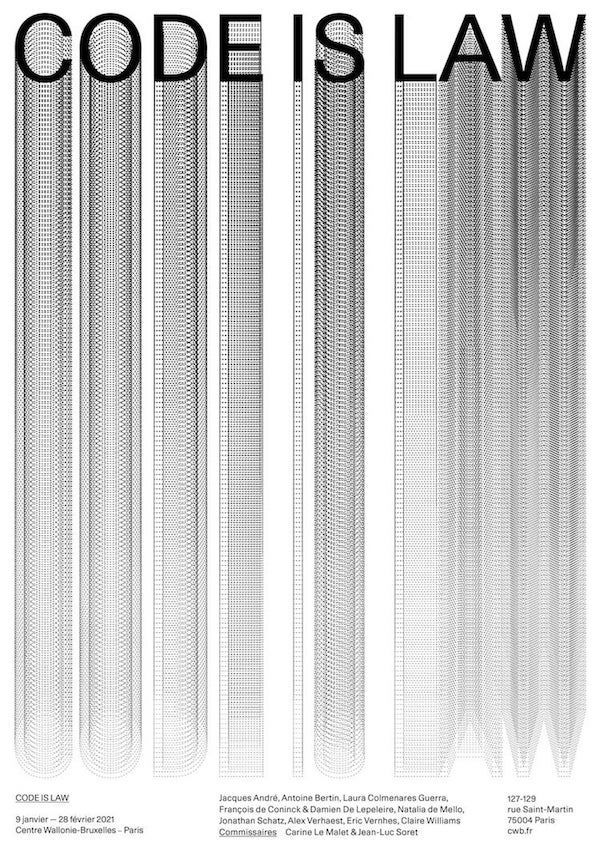

La première étape de cette exposition est placée sous le signe du codage : The invention of a coding palette. La création à l’ère numérique se fait à l’aune de la géométrie et des mathématiques. Mais la programmation informatique et les machines peuvent aussi « dialoguer » ou, du moins, faire écho aux pratiques artistiques plus classiques (peinture, sculpture, etc.). En témoigne, sur le parvis du Diriyah Art Futures, Hercules and Nessus #A_01 de Davide Quayola. Cette sculpture massive et inachevée, exécutée par un bras robotisé dans un bloc de marbre gris, s’inscrit en référence aux sculptures non finito de Michel-Ange. Plus loin, les robots de Leonel Moura sont aussi à l’œuvre… Ils réalisent in situ, de façon presque autonome, des tracés sans fin (011120). On peut aussi admirer sa série de sculptures torsadées qui trônent en extérieur (Arabia Green, Arabia Red, Arabia Blue…).

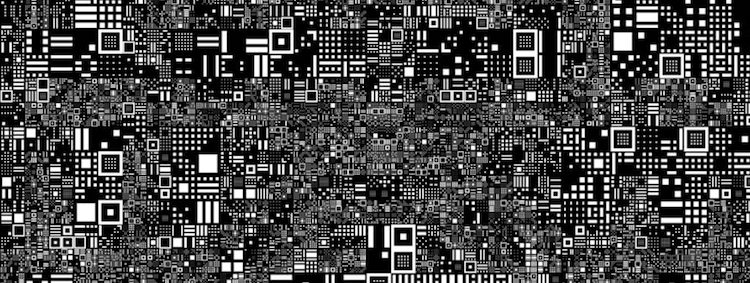

Dans cette première section, on trouve également quelques-unes des premières œuvres graphiques réalisées par ordinateur dans les années 60-70. Frieder Nake (Walk Through Rathe), Vera Molnar (2 Colonnes, Trapez Series, (Des)Ordres et Hommage à Monet), Manfred Mohr (P-038-II). Avec son installation spécialement créée pour le Diriyah Art Futures, Peter Kogler nous plonge littéralement dans un tourbillon de « formes déformées », au sein d’un grand espace entièrement recouvert de carrés tridimensionnels vert et blanc (Untitled). L’illusion d’optique et l’impression de dérèglement des sens sont saisissantes. Un QR code permet de faire apparaître un insecte virtuel dans cet espace.

Peter Kogler, Untitled, 2023. © Courtesy of Diriyah Art Futures

Poétique de l’algorithme

Cette deuxième partie de l’exposition insiste sur la, ou plutôt, les dimensions presque infinies des installations et pièces générées par des algorithmes : Algorithmic poetry to question of infinity. Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’algèbre (al-jabr) et la notion de suite algorithmique doivent beaucoup au mathématicien perse Al-Khwârizmî… On y retrouve bien évidemment Ryoji Ikeda avec une déclinaison de data.tron [WUXGA version]. Ces entrecroisements de lignes et de chiffres sur fond d’electronic noise contrastent avec le « naturalisme » dont peut faire preuve Miguel Chevalier avec ses fleurs fractalisées (Extra Natural, Fractal Flowers).

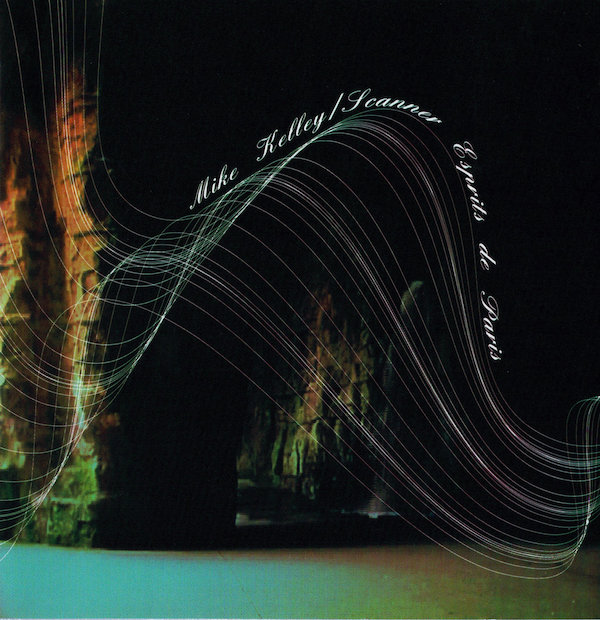

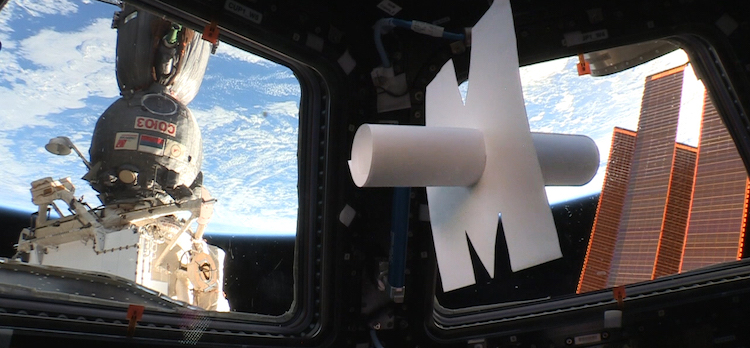

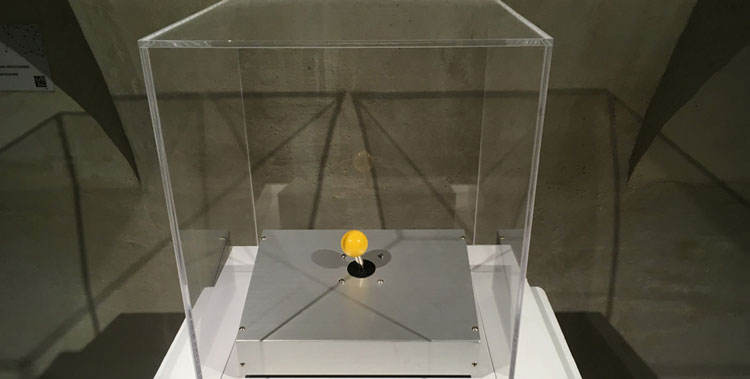

En extérieur, Miguel Chevalier propose aussi en projection sur l’une des façades du Diriyah Art Futures des motifs kaléidoscopiques évoquant des arabesques géométriques (Digital Zellig). On peut faire l’expérience de son univers pixelisé au Grand Palais Immersif à Paris jusqu’au 6 avril 2025. Leo Villareal (Floating Bodies), Laila Shereen Sakr alias VJ Um Amel (Rosetta Stones Resurrected), Nasser Alshemimry (Digital Anemone), Daniel Rozin et son miroir mécanique coloré (RGB Peg Mirrror) ainsi que les maelströms de Refik Anadol (Machine Hallucination NYC Fluid Dreams A) complètent cet aperçu. À cela s’ajoutent deux installations, l’une cinétique, l’autre robotique : Piano Flexionante 8 d’Elias Crespin (prototype de L’Onde du Midi installée au Musée du Louvre) et l’étrange ballet des « oiseaux » noirs d’Alan Rath (Again).

Miguel Chevalier, Digital Zelliges, 2022. © Courtesy of Diriyah Art Futures

Nature et artifice

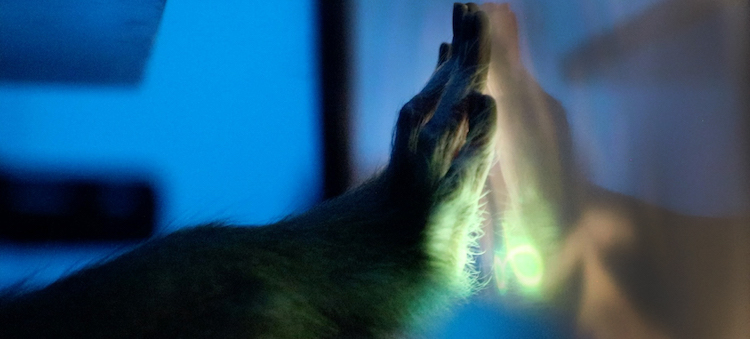

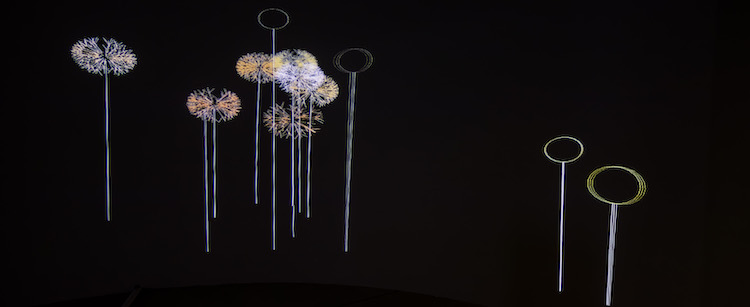

Le troisième temps de cette exposition revient sur la question de la nature et du paysage : A Digital oasis: organic artworks for an artificial nature. On sait à quel point ce sujet est central dans l’histoire de l’art. Là aussi, il est intéressant de voir comment ce thème est traité et réinterprété dans l’art numérique. On mesure le chemin parcouru avec la pièce iconique d’Edmond Couchot & Michel Bret datant déjà de 1990 : Les Pissenlits. Ce dispositif interactif qui permet aux spectateurs de souffler pour disperser les spores des pissenlits sur écran fonctionne toujours, techniquement bien sûr, mais aussi et surtout artistiquement. Plus réalistes, les tulipes générées par Anna Ridler via un programme d’IA semblent paradoxalement inertes (Mosaic Virus, 2019).

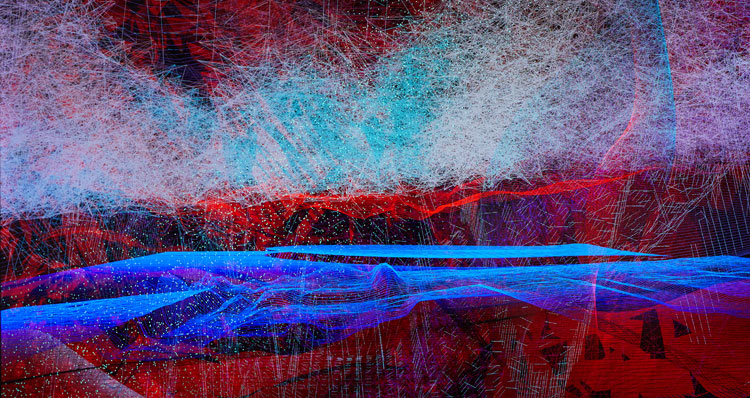

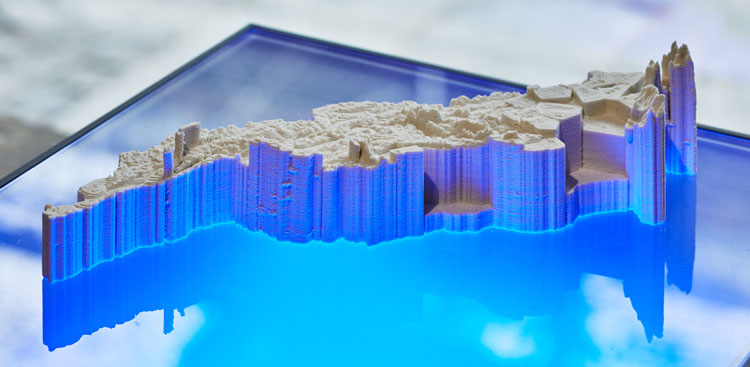

Pour les représentations de paysages, on se perd dans les multiples détails des vidéos 4K de Yang Yongliang qui, de loin, paraissent statiques, immuables (The Wave, The Departure). Haythem Zakaria propose aussi une installation vidéo 4K en noir et blanc (Interstices Opus III), concluant un travail de réflexion sur le paysage qu’il a entamé en 2015. Les captations ont été faites en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Elles montrent différents plans de l’Atlas qui traverse ces 3 pays. Sur ces vues viennent se greffer des traits et carrés qui trahissent volontairement une manipulation de l’image pour mieux souligner la profondeur de ce massif mythique. En haut des marches conduisant à la terrasse qui coiffe une partie du Diriyah Art Futures flotte une représentation LED du « drapeau » de fumée noire de John Gerrard qui symbolise l’exploitation sans fin du pétrole (Western Flags).

Refik Anadol, Machine Hallucinations – NYC Fluid Dreams A, 2019. Courtesy of Diriyah Art Futures.

L’œil du cyclone

La quatrième et dernière partie de l’exposition focalise sur l’Intelligence Artificielle : Every AI has its look. On y découvre beaucoup de portraits morcelés, fragmentés, désormais si courants à l’heure des smartphones et des réseaux sociaux, au travers de l’installation d’Eyad Maghazil qui a collecté et mis en forme des centaines d’heures de petites vidéos (Stream). Avec sa série IconGif, Xu Wenkai — alias Aaajiao, artiste, activiste et blogueur — opère un retour vers le futur avec ses images très pixelisées reproduites sur écran, où se dessinent des portraits de personnages qui semblent être échappés d’un manga…

Avec ses portraits recomposés sur trois écrans, mélangeant plusieurs bouches et regards sous le « contrôle » d’un algorithme dédié (machine learning), Daniah Al-Salah nous soumet à une injonction : Smile Please! Les techniques de reconnaissance faciale sont aussi une source d’inspiration pour concevoir des portraits à l’ère numérique. Charles Sandison joue avec ces technologies pour créer des visages fantômes, des regards « imaginés » à partir d’une base de données (The Reader 1). Une installation vidéo qui donne tout son sens au titre de cette exposition — Art Must Be Artificial, Perspectives of AI in the Visual Arts — visible jusqu’en février prochain.

Laurent Diouf

> exposition Art Must Be Artificial : Perspectives of AI in the Visual Arts

> du 26 novembre 2024 au 15 février 2025

> Diriyah Art Futures, Riyadh (Arabie Saoudite)

> https://daf.moc.gov.sa/en