étoile montante du mapping

En arts numériques, comme en astrologie, les étoiles les plus intéressantes ne sont pas toujours visibles au premier coup d’oeil. Au fil des années, Aurélien Lafargue (alias Nature Graphique) s’est progressivement installé dans la constellation des spécialistes du mapping.

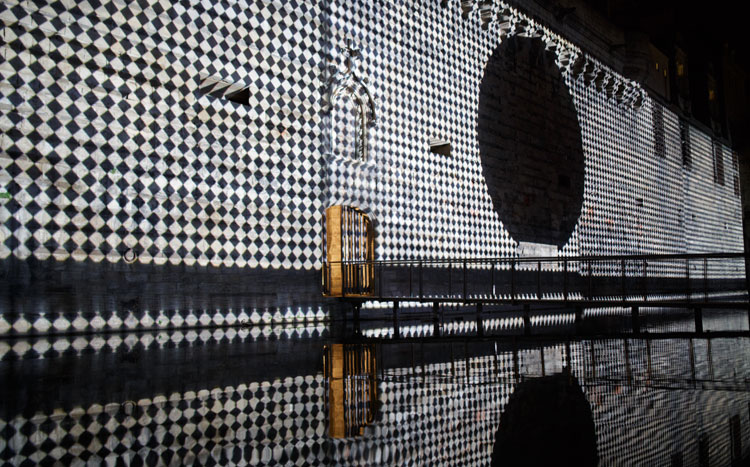

Aurélien Lafargue, Entropia (installation numérique / performance A/V immersive), SATophère, Montréal. Photo: © Sébastien Roy.

Avec un style reconnaissable, l’artiste français multiplie les projets collaboratifs. En 2015, il présentait Entropia et Ganymède, deux univers immersifs présentés dans le dôme de la SATosphère de Montréal. Ces projets évoquent les synergies de système organique complexe (comme le corps humain) ou la mise en scène d’un objet céleste (comme le satellite naturel de Jupiter). D’autres créations, une rampe de skate interactive (co-création avec le DJ 20Syl) ou la scénographie du DJ techno Madben, visibles en 2016, ont également mis en lumière le talent d’Aurélien Lafargue. Entretien avec cette étoile montante.

Vous travaillez sous les noms de Nature Graphique et d’Aurélien Lafargue. Pourquoi deux signatures ?

J’ai adopté le pseudonyme Nature Graphique il y a 7 ans alors que j’étais graphiste et photographe. J’exécute toujours quelques contrats liés à la communication ou en recherche et développement pour certaines marques. D’un autre côté, je travaille sur des projets artistiques où j’utilise mon vrai nom, Aurélien Lafargue.

Votre travail consiste à créer des mapping vidéos ?

Je conçois et réalise des mapping vidéos, mais pas uniquement. Je suis très attiré par des installations plastiques et interactives. Pendant longtemps je me suis attaché à l’outil informatique. En tant que graphiste ou webdesigner j’ai travaillé avec des logiciels et des langages de programmation complexes. À un moment j’ai fait une overdose. Le mapping m’a permis de me concentrer sur la recherche de matériaux plastiques, de textures. J’ai pu travailler sur des volumes improbables comme des sphères ou des lieux gigantesques. Depuis deux ans, je consacre mon travail à la lumière. Je me focalise sur un retour à la matière.

Comment se sont déroulés vos débuts artistiques ?

J’ai commencé par faire des prestations en tant que VJ en Bretagne et à Montpellier où quelques amis et moi avions une résidence au Rock Store. Puis je suis parti à Montréal. Là-bas, j’ai rencontré DJ Mini [musicienne emblématique de l’underground montréalais, N.D.L.R.] qui fréquentait la SATosphère [Société des Arts Technologiques de Montréal, N.D.L.R.]. Finalement, j’y ai travaillé un an pour présenter Espace Temps qui mélangeait l’art numérique et la danse contemporaine. C’est sans doute mon premier projet d’ampleur. Quelques mois plus tard en 2012, j’ai travaillé dans les Carrières de lumières au festival a-part aux Baux de Provence. Je présentais 3 mappings monumentaux dans un site incroyable. Il y avait des centaines de mètres de surfaces à recouvrir. La pierre blanche donnait une texture très particulière à mes créations. Mes deux premiers travaux étaient graphiques et abstraits, mais le dernier, qui s’appelait Trajectoires, exploitait différents Time Lapse que j’avais réalisés à Montréal. On y voyait passer une succession de foules. Le potentiel visuel était très intéressant et je pense revenir bientôt à ce projet. À partir de là, j’ai produit une multitude de créations plastiques et répondu à plusieurs commandes de scénographie [Festival Scopitone, Institut du Monde Arabe… N.D.L.R.]

Aurélien Lafargue, L’Échappée (mapping vidéo). Photo: D.R.

Tout à l’heure, vous évoquiez un “retour à la matière”…

En fait c’est lié à mon parcours. J’ai étudié à l’ETPA, une école de photographie à Toulouse, où j’ai été formé à la photo argentique. À l’époque il y avait peu de cours sur le numérique. Plus tard j’ai monté avec quelques amis un projet dans le Morbihan, là où j’ai grandi. À 17 ans j’étais l’un des premiers VJ en Bretagne. Il s’agissait à l’époque de simple mixage de vidéos capturées à droite et à gauche. Encore aujourd’hui je trouve que je n’utilise pas suffisamment de texture dans mes créations. Même si j’ai plus de maturité, je pense être dans une phase d’apprentissage. C’est dans ce sens que je parle volontiers de “retour à la matière”. Je dois revenir à des valeurs plastiques.

Vous aimeriez donc vous affranchir de la technicité ?

Sur de futurs projets, l’idée serait peut-être d’assumer le rôle de directeur artistique. À mes débuts je souhaitais, sans doute par excès d’orgueil, me prouver que j’avais les capacités de faire les choses. Dorénavant je privilégie les collaborations. Il m’arrive donc souvent de monter des équipes où je regroupe un développer, un graphiste, un musicien… Par exemple, pour le son je travaille régulièrement avec Mourad Bennacer que j’ai rencontré à Montréal. Avec du recul, je m’aperçois que le travail en équipe est très positif. Les choix artistiques sont discutés, chacun apporte son expertise. Pour ma part, je veux me recentrer sur le sens de mes œuvres. Pour ça, je n’exclus ni de collaborer avec des scénaristes ni de m’affranchir de la technicité des outils.

Depuis plusieurs années beaucoup d’artistes exploitent le mapping, comment réinventer la discipline ?

J’ai été témoin de l’évolution des techniques du mapping moderne. C’est Amon Tobin avec son live Isam [présenté pour la première fois en 2011 à Mutek, N.D.L.R.] qui m’a vraiment donné l’envie de prendre en main cette technique. C’était monstrueux, mais aujourd’hui il y a une sorte de lassitude causée par une surenchère des technologies et du spectaculaire. Pourtant le mapping video n’est pas si nouveau. La projection sur forme, sur des corps, remonte à plusieurs décennies. Lorsque j’anime des ateliers à la Gaîté Lyrique, je présente toujours le scénographe tchécoslovaque Joseph Svoboda. C’est un modèle en son genre. Ses créations datent des années 50 et sont extraordinaires. Elles n’ont rien à envier à ce qui se fait aujourd’hui. Svoboda projetait des diapos, les grattait préalablement pour donner de la matière et un aspect quasi filaire aux visuels. Un travail vraiment magnifique. Le renouveau du mapping, si tant est qu’on puisse parler ainsi, passe donc par un retour aux choses plastiques.

2016 est un tournant dans votre carrière ?

Aujourd’hui j’assume enfin ma position d’artiste. En 2015 j’ai eu plusieurs créations importantes comme Entropia ou Ganymède qui ont été soutenues par la SATosphère. Ganymède, par exemple, est un projet de recherche lié à l’interactivité. Il s’agit de créer un univers immersif où le public interagit avec chaque objet. La platine de mixage au centre de l’installation permet de scratcher une voûte stellaire projetée dans le dôme de la SAT. Le rendu est impressionnant… Je suis sur des projets structurés où les collaborations longues portent leurs fruits. Par ailleurs, j’espère éviter les créations « one-shot » et je m’oriente plutôt vers des installations pérennes. Ça me permet de faire évoluer mon travail. Dans ce sens, Yannick Jacquet [ex AntiVJ, N.D.L.R.] avec ses Mécaniques Discursives est un modèle intéressant.

Quelles sont les inspirations de vos futures créations ?

Honnêtement avec Internet il n’est pas difficile de trouver l’inspiration. Cependant je me noie dans toutes cette abondance d’informations. Ça parait bête, mais je préfère m’inspirer de la nature. La lumière naturelle est ma première muse. Ce n’est pas un hasard si je vis à Baden, une petite ville dans le Golfe du Morbihan. Ici, quand j’invite mes amis artistes, on débriefe sur la plage. Il est tellement facile de s’inspirer des beautés de la nature que nous sommes en train de réfléchir pour organiser des workshops sur une île du Morbihan. Ça sera sans stress, ni questions d’argent, ni deadline. C’est peut-être ainsi la meilleure façon de créer.

propos recueillis Adrien Cornelissen

publié dans MCD #81, « Arts & Sciences », mars / mai 2016

> https://www.nature-graphique.com/