Exposer des « zombies »…

Pourquoi le Net Art, l’art du réseau, devrait se séparer de l’art contemporain avant de l’épouser. Exposer, médier et conserver le Net Art sont réductibles à un unique problème : son éphémérité. La question est de savoir s’il faut sauver quelque chose de cet art et, si oui, ce qu’il faut en sauver.

Les Net artistes voient dans l’Internet la possibilité de montrer leurs travaux sans passer par la médiation du monde de l’art traditionnel. Par définition, le Net Art fusionne les média de la création et de l’exposition — qui est dans le même temps un médium politique, économique et culturel : l’œuvre réalisée avec le réseau est montrée sur le réseau et pour le réseau (1). Dès son origine, l’Internet est, pour les Net artistes, synonyme de liberté d’expression, de relation directe au public, d’indépendance à l’égard des mécanismes du marché de l’art, de renversement de la position de l’auteur, d’actions communes, collectives et plus ou moins anonymes… La mémoire du Net Art se confond alors avec les cultures numériques. Ainsi le Net Art s’est-il construit contre l’institution de l’art — qui le lui a bien rendu (2).

Capture d’écran de la vidéo de présentation de l’Exposition net.art / Painters and Poets à Ljubljana (19 juin – 31 août 2014) (curateurs : Vuk Ćosić & Alenka Gregorič). Photo : D.R

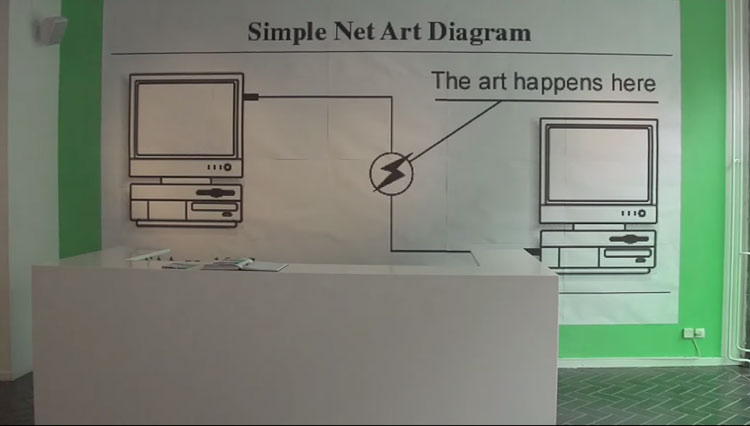

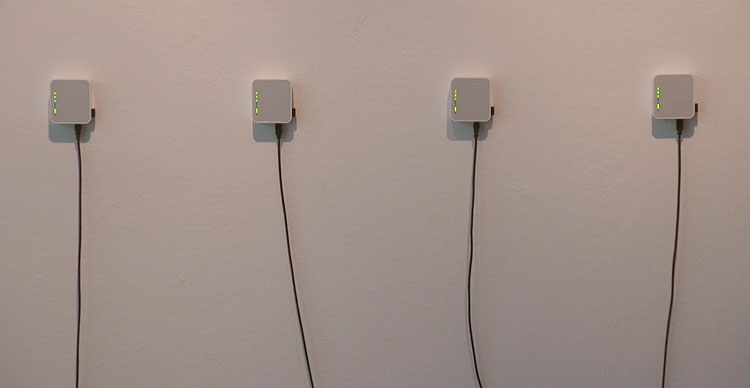

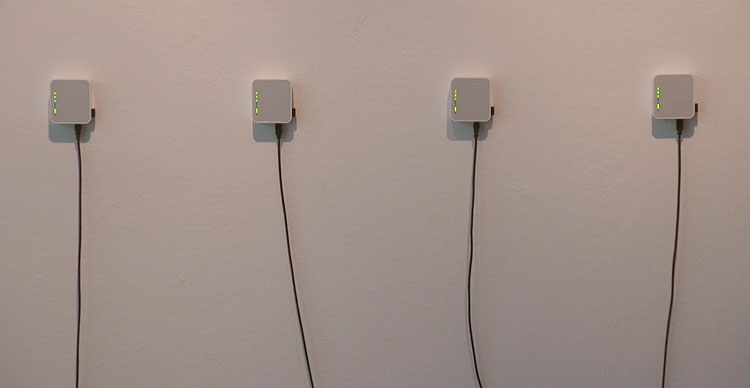

Parallèlement, dès les débuts du Net Art, les artistes et les théoriciens ont cherché à montrer l’art du réseau ailleurs que sur l’Internet. Il existe quelques stratégies remarquablement bien pensées, comme les webjays d’Anne Roquigny, les speedshows du F.A.T. Lab, ou l’exposition récente net.art / Painters and Poets à Ljubljana (Vuk Ćosić & Alenka Gregorič) qui résume à elle seule les différentes stratégies d’exposition du Net Art : accès aux œuvres via des postes informatiques (Documenta X, 1997), routeurs WiFi (XPO Gallery, 2014), encadrements de captures de sites de Net Art (Daniel Garcia Andujar, 1999 et Per Platou, Written in Stone – a net.art archaeology, Oslo, 2003), vidéo et installations… Au-delà d’un certain désir d’aller porter le Net Art dans des milieux qui en ignorent tout, ces dernières traductions de l’art du réseau dans l’exposition travaillent à son intégration dans l’art contemporain.

Net Art et art contemporain

Or, le Net Art a-t-il son avenir dans l’art contemporain ? C’est en tout cas la stratégie retenue par bon nombre d’artistes du réseau aujourd’hui regroupés sous le nom d’art post-Internet (3). Contrairement au Net Art qui fonde sa pratique sur le flux, l’art Post-Internet, partant de l’idée que l’Internet irradie tous les autres media, fige son flux temporel dans des objets conformes au marché traditionnel de l’art (photographies, sculptures, installations, vidéo, mais aussi URL, etc.). L’artiste bénéficie ainsi des avantages liés au monde de l’art : une rémunération en tant qu’auteur; une visibilité plus efficace que s’il était resté au sein d’un réseau noyé par les multiples productions des artistes professionnels et amateurs du réseau; l’illusion de voir son nom peut-être un jour inscrit dans le panthéon des artistes immortels. Mais que faire alors de ces œuvres restées au sein du flux et en dehors de tout objet ? Faut-il donc qu’elles courent elles aussi après le white cube ?

L’avenir du Net Art : produits dérivés ou arts dans l’espace public ?

Les deux forces du Net Art sont aussi ses faiblesses. Il est éphémère, en raison de l’obsolescence du hardware et du software (logiciels, navigateurs, etc.). D’autre part, son accès est indifférencié (il ne serait rien sans la « culture ouverte »). En résumé, deux bêtes noires de l’art contemporain. C’est pour cette raison que le Net Art est devenu post-Internet, qu’il a commencé à produire des objets à tirage limité (des impressions, des routeurs par exemple) ou des produits dérivés, dans le droit fil du capitalisme culturel cinématographique. Cette pratique conduit naturellement à la signature, aux droits d’auteur, à une relation au public médiée par le marché… Ne peut-on pas imaginer un autre monde de l’art qui corresponde enfin au Net Art, à d’autres stratégies, qui ne l’aurait pas contraint à sortir du réseau ?

Imaginons par exemple que l’argent de l’art considère la création, non comme un investissement, mais comme une perte, à l’image de l’éphémérité et de la gratuité du Net Art. Avec ce mode de consommation, la dépense disparaît en même temps que sa consommation culturelle. C’est d’une certaine manière ce qui advient lorsque l’on va au théâtre ou quand on assiste à une performance. De ce à quoi nous avons assisté, nous ne conservons que le souvenir. Il faudrait alors que, partout où le théâtre est subventionné par les puissances publiques, ces dernières financent aussi l’Art Internet, moins sans doute du côté du cinéma que du côté d’un art qui, sous le nom d’un art de l’espace public, regrouperait par exemple les arts de la rue et l’art du réseau. Dans cet art, la jouissance esthétique et la puissance symbolique liées à l’œuvre ne résident pas dans la possession et la pérennisation, mais dans le don de l’œuvre, sa perte ou son recyclage.

Capture d’écran de la vidéo de présentation de l’Exposition net.art / Painters and Poets à Ljubljana (19 juin – 31 août 2014) (curateurs : Vuk Ćosić & Alenka Gregorič). Photo : D.R

Faut-il sauver le Net Art et, si oui, comment ?

Ce qui fait œuvre dans le monde de l’art contemporain de plus en plus saturé d’artistes et d’objets n’est pas seulement le moment de son instauration ni le moment de sa monstration, ni encore son achat, mais surtout la décision de sa conservation et de sa restauration. Parmi les différents moyens de conservation des œuvres numériques, la ré-interprétation, défendue par « la théorie des médias variables », qui consiste à faire passer une œuvre de son médium obsolète à un médium actuel, permet à l’œuvre d’être toujours « à jour » pour les besoins de l’exposition et des collections. Cette théorie dualiste (car il lui faut distinguer le matériel de l’immatériel de l’œuvre) entre en contradiction avec sa visée. Car si l’on peut vouloir une métempsycose de l’œuvre, il n’en existe pas à ce jour de possible pour les artistes. Mortels, ils ne pourront éternellement accompagner les réinterprétations, à moins qu’on ne les dépossède de leur œuvre après leur mort…

Mais, au-delà de cela, si cette méthode peut s’avérer pertinente pour des installations (4), elle n’a guère de sens concernant le Net Art. Les écritures du Net Art tirent leurs effets esthétiques de leur relation avec leur écosystème médiatique — technologique et industriel. Durant les dix premières années du Net Art, tel hack répondait à l’émergence d’une innovation industrielle (cf. uebermorgen.com), telle action à la bulle Internet (cf. etoy.com), telle production au cyberféminisme (cf. VNS Matrix)… Ces écosystèmes ayant partiellement disparu, une réinterprétation de ces œuvres nécessiterait d’en faire des entièrement nouvelles. Enfin, les productions de Net Art demeurent à l’image de leur médium : elles sont en réseau. S’il faut les sauver, ce n’est pas individuellement, selon le couple traditionnel conserver/montrer, mais comme les éléments d’un écosystème, dont l’institutionnalisation de la mémoire garantira leur pérennité.

L’Internet est une succession de média morts. L’obsolescence y frappe aussi vite que l’émergence. En quelques années, ses productions deviennent des zombies illisibles, qui ne laissent derrière eux que traces, récits et documents épars. S’il faut pérenniser les productions du Net Art, ce n’est pas en les traitant comme des œuvres d’art contemporain — en les restaurant tous les dix-huit mois, ou en les travestissant pour l’argent de l’art —, mais en intégrant ce qu’il y a en elle de proprement numérique : elles sont des écritures éphémères, des textes écrits en code-machine et en code-réseau (nous voici ici encore proche du théâtre). Cela revient à accepter un jour l’illisibilité du texte et la destruction de sa machine de lecture. Cela revient à penser le désir d’éternité autrement.

Quand le laboratoire PAMAL propose l’idée d’un second original conservant la machine d’origine et le code-machine de l’œuvre — devenue archive — accompagnée d’une documentation (entretien de l’artiste, témoignages sur les usages, etc.) (5), c’est pour accueillir et non lutter contre l’éphémérité de l’œuvre. Il reste maintenant à leur trouver un cimetière digne, visitable par le plus grand nombre. Ce ne sera sans doute pas un musée d’art contemporain — car pourquoi déciderait-il de stocker et de préserver des textes et des machines de lecture au regard de leur valeur dans le marché de l’art. Ne serait-il pas plus cohérent que ce soit un lieu déjà en charge des archives de l’écrit ?

Emmanuel Guez

(artiste et chercheur)

publié dans MCD #75, « Archéologie des médias », sept.-nov. 2014

(1) Laforet (A.), Le net art au musée. Stratégies de conservation des œuvres en ligne, L>P, Questions théoriques, 2011.

(2) Cf. Lambert (N.), « Internet Art versus the institutions of art », in Art and the Internet, Black Dog Publishing, 2013.

(3) Cf. Olson (M.), « Post-Internet, Art after the Internet » (2011), in Art and the Internet, op.cit.

(4) Cf. L’exposition « Seeing Double : Emulation in theory and practice », Ippolito / Jones, N-Y-C, 2004.

(5) Cf. Broye (L.), « Projet H.A.L 8999, Save our bit ! », dans ce numéro.