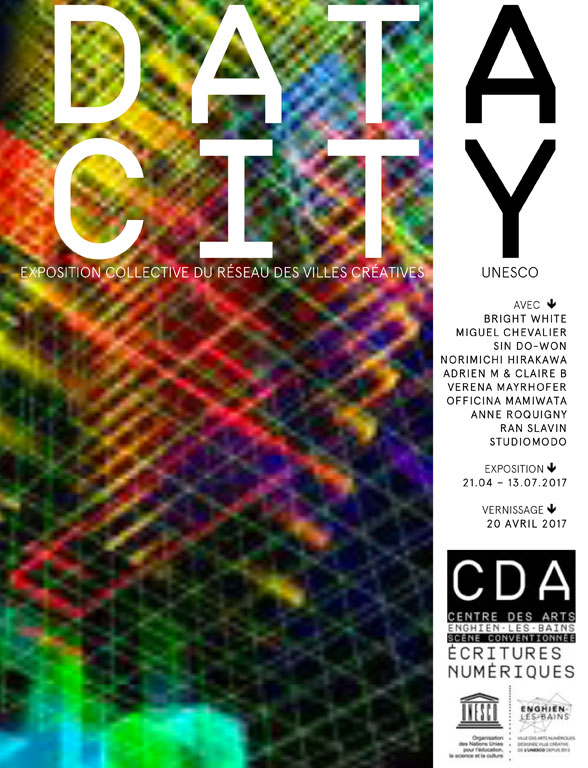

Interview du Dr Michael John Gorman

Michael John Gorman est le directeur de Science Gallery International, une initiative créée grâce au soutien de Google et visant à développer un réseau global pour attirer de jeunes adultes vers la science, la technologie et l’art.

Depuis 2007, année où il l’a fondée, il dirige la Science Gallery au Trinity College de Dublin (TCD), un espace culturel innovant tissant des liens entre l’art et la science. Il est aussi Professeur associé adjoint d’Ingénierie et de Science Informatique au Trinity College de Dublin et directeur de l’Idea Translation Lab au TCD, une collaboration entre le Trinity College et la Harvard University, encourageant l’innovation trans-disciplinaire chez les étudiants. Il est aussi coordinateur du StudioLab, un important projet européen reliant l’art, la science et le design expérimental. Il a été professeur de »Sciences, Technologie et Société » à l’Université de Stanford et a obtenu des bourses d’études post-doctorales de la part des Universités de Harvard, de Stanford et du MIT.

Faber Futures par Natsai Chieza, dans le cadre de GROW YOUR OWN, à la Science Gallery, Trinity College, Dublin. Photo: © sciencegallery.com

Pourriez-vous m’aider à définir la Science Gallery d’aujourd’hui, en dehors du langage et des communiqués de presse officiels ? La Science Gallery est un centre d’exposition, sans être à proprement parler une galerie d’art ou un lieu dédié aux médias. On pourrait dire que c’est à un endroit pour des expositions scientifiques, mais c’est bien plus que ça. C’est aussi un centre éducatif, sans être une école officielle ni un labo média qui accueille des ateliers et des séminaires. Il s’agit aussi du centre névralgique d’un réseau global. Comment cette structure fluide permet-elle à la Science Gallery d’être unique, d’œuvrer avec les artistes et les étudiants d’une part tout en attirant par ailleurs les investisseurs industriels ?

Nous concevons la Science Gallery comme un lieu où les idées se rencontrent, un genre d’accélérateur de particules provoquant des collisions entre individus issus de différentes disciplines, un espace de sociabilité pour de conversations créatives et critiques au-delà des frontières. Nous trouvons que des thématiques vastes comme INFECTIOUS (contagieux) ou STRANGE WEATHER (étrange climat) rassemblent naturellement les artistes, les scientifiques, les ingénieurs, les médecins, les entrepreneurs et les étudiants à travers de nouvelles formes de conversations. Laissez-moi vous donner un exemple : pour notre projet INFECTIOUS, nous avons invité des immunologues et des épidémiologistes, mais aussi des économistes qui travaillent sur les paniques bancaires et des personnalités des médias viraux comme Jonah Peretti et Ze Frank de Buzzfeed.

Nous avons mené des expériences de recherche sur le public lui-même, dont une simulation numérique d’épidémie menée en collaboration avec la Fondazione ISI à Turin, qui a débouché sur la publication des conclusions de la recherche, mais a également permis à des artistes d’explorer le phénomène de la contagion. Lorsque nous développons un thème, il fonctionne comme un entonnoir à idées géant, attirant de nouveaux projets, des commandes, des projets d’étudiants, des expériences de recherche et des propositions pour des ateliers et des événements. Une thématique spécifique donnera l’idée de faire appel à de potentiels collaborateurs industriels. La souplesse de la Science Gallery signifie que tout s’y déroule en perpétuel mouvement et que nous sommes capables d’aller puiser dans les problématiques du moment et d’aborder en temps réel l’actualité de la science et de la technologie.

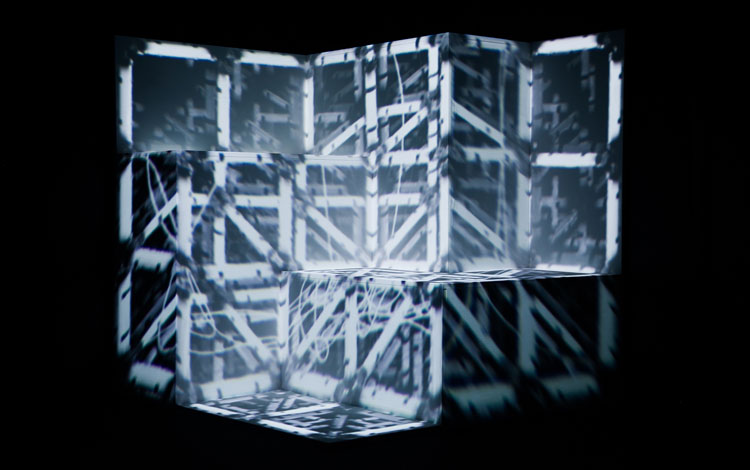

Counter par Anthony Murphy as part of ILLUSION, à la Science Gallery, Trinity College, Dublin. Photo: © sciencegallery.com

La Science Gallery est l’un des premiers et des rares centres d’art soutenu par un réseau de partenaires qui ne soient ni des institutions, ni des organismes de financement, mais des entreprises et des industries privées. La Science Gallery organise des expositions et génère un large éventail d’initiatives tournées vers l’extérieur, faisant appel à d’autres lieux, centres, labos, universités, reposant sur des financements d’acteurs majeurs comme Google, Deloitte, Icon, la NTR Foundation et Pfizer. Quel est leur modèle économique ? Pourquoi investissent-ils dans des territoires aussi liminaires que la culture et l’art ? Quel est le plus grand retour par rapport à leur contact avec le réseau artistico-culturel de la Science Gallery ?

Le lien entre l’industrie privée et le territoire à la croisée de l’art, de la science et de la technologie ne date pas d’aujourd’hui. Au sein des Bell Labs, dans les années 1960s, les artistes pouvaient soulever des questions relatives à la technologie émergente qui allait repousser les limites du techniquement possible, menant aux expériences de l’E.A.T. qu’Arthur Miller décrit dans son nouveau livre Colliding Worlds. En ce moment, des artistes du numérique comme Scott Draves et Aaron Koblin travaillent chez Google, lequel accueille également SciFOO et d’autres manifestations qui rassemblent des artistes, des scientifiques et des passionnés de technologie. La motivation qui pousse les entreprises à s’impliquer provient en partie de l’objectif égoïste de développer, à long terme, leurs propres « pompes à talents » recherchant des employés plus souples, plus créatifs et, d’autre part, de la responsabilité sociale des grandes entreprises, une forme de rétribution à la communauté.

Les entreprises retirent plusieurs bénéfices de leur proximité avec la communauté créative et la communauté de recherche qui circulent ensemble à la Science Gallery. Il faut souligner que la Science Gallery n’est pas une entité autonome, mais une « membrane poreuse » reliant un pôle de recherche à la ville, facilitant des types de connexion moins formels entre les entreprises et l’université dédiée à la recherche et ses étudiants. Ces aspects sont souvent bien plus important que les bénéfices de type plus « transactionnels » comme l’utilisation d’une image ou d’un espace. À long terme, le rôle de la Science Gallery en tant que plateforme publique dédiée à l’engagement et à l’innovation évolue. Je suis sûr que la valeur que les sociétés obtiennent grâce à l’accès anticipé aux nouvelles idées et aux participants de la galerie est en passe de devenir l’avantage majeur, sur la durée, pour les entreprises concernées.

The Invisible Eye d’Alistair Burleigh et Steph Tyszka, dans le cadre d’ILLUSION, à la Science Gallery, Trinity College, Dublin. Photo: © sciencegallery.com

En 2011, vous avez reçu un cadeau de Google : le lancement du Global Science Gallery Network – un réseau de huit répliques de la Science Gallery, développé en partenariat avec des universités de premier plan dans des centres urbains du monde entier à l’horizon de 2020. Après Dublin et Londres, d’autres lieux comme New York, Bangalore, Singapour et Melbourne s’ajoutent au réseau. Pourriez vous m’en dire davantage sur le Global Science Gallery Network ? Quels peuvent être les avantages communs, d’un point de vue culturel ou économique sur la chaîne étudiants/artistes/industries ? Pourriez-vous me donner un exemple ou un scénario susceptible de se réaliser… ?

La vision du Global Science Gallery Network est née de l’intérêt porté par les universités au modèle de notre Science Gallery en tant que nouvelle approche de l’engagement et de l’innovation publics trans-disciplinaire. L’idée est que chaque galerie génère différents programmes, ateliers, événements et expositions puisant dans son contexte artistique et scientifique local et que quelques-uns puissent être partagés à travers notre réseau. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’une disparité d’emphase dans les différentes galeries, par exemple celle prévue pour le King’s College, à Londres portera davantage sur des questions de la santé et de systèmes de soins.

À plus d’un titre, sur le plan pratique, un réseau de galeries liées aux universités tombe sous le sens. Par exemple, au lieu que la galerie de Dublin ait à développer quatre expositions de A à Z chaque année, elle pourra se consacrer à deux thèmes majeurs par an, qui tourneront à travers le monde, tout en accueillant deux ou trois expositions d’autres membres du réseau. Par exemple, Londres et Bangalore pourraient s’intéresser en même temps à un thème tel que le SANG et décider de développer un projet commun, en mutualisant les chercheurs, les artistes et les designers dans les deux villes.

À ce sujet, toutes vos présentations et expositions opèrent à la lisière subtile entre l’art, le design et la recherche scientifique. Quelle importance revêt l’idée de transdisciplinarité en termes de relation entre, d’un côté, le financement public et, de l’autre, les investisseurs privés ainsi que le public des expositions, les artistes et les scientifiques qui travaillent ensemble ? Là encore, comment les sujets/titres de ces expositions sont-ils choisis en fonction d’une nouvelle idée de la culture qui parait souvent éloignée des standards du marché de l’art contemporain ou de la recherche scientifique ?

Pour les non-initiés et pour des raisons légèrement différentes, le marché de l’art contemporain et la recherche scientifique d’aujourd’hui paraissent très hermétiques. Lorsque nous recherchons un thème pour un projet à la Science Gallery, nous essayons d’identifier des sujets qui rassemblent différents types de praticiens — des scientifiques, des artistes, des designers, des architectes, des ingénieurs, etc. — pour explorer des zones d’intérêt commun, de sorte que le langage utilisé ne se cantonne pas à un seul champ. Des thématiques comme INFECTIOUS, STRANGE WEATHER or FAIL BETTER (contagieux, étrange climat ou mieux échouer) sont puissantes — elles permettent les contributions de divers domaines et ouvrent la conversation à ceux qui se situent en dehors des mondes de la recherche ou de l’art contemporain. Tout en rassemblant des praticiens créatifs, les thèmes des expositions doivent aussi avoir du sens pour notre public cible, constitué en majorité de jeunes adultes.

Typographic Organism d’Adrien M et Claire B, dans le cadre d’ILLUSION, à la Science Gallery, Trinity College, Dublin. Photo: © sciencegallery.com

La Science Gallery s’inscrit dans plusieurs réseaux de la Communauté européenne, comme le StudioLab, Places City Partnerships (CPs) et KiiCS. »Pépinière » semble être le maître-mot en ce qui vous concerne : un processus à travers lequel des investisseurs industriels et privés sont mis en réseau avec des artistes, des scientifiques, des chercheurs, des designers, des universitaires, des étudiants ou des amateurs pour travailler ensemble, accompagnés de formateurs, pour surmonter les obstacles conventionnels et institutionnels. Quels sont les avantages et les risques d’un tel modèle de production d’un objet d’art/de culture ? Pourriez-vous m’éclairer au sujet des processus créatifs et productifs à travers un exemple concret ?

D’ordinaire, la notion de pépinière implique l’apport de certains types de soutiens dans la phase de démarrage des projets. Dans le monde de la technologie, ces apports comprennent souvent une aide financière modeste, l’accès à des experts, la mise à disposition d’espaces partagés de travail et l’accès à de potentiels investisseurs. Dans le milieu des start-ups technologiques, il est bien connu que celles-ci doivent faire appel à des équipes interdisciplinaires (constituées d’ingénieurs et de designers). Ces dix dernières années, un certain nombre de « pépinières culturelles » ont vu le jour, réunissant des équipes interdisciplinaires à travers de nouvelles collaborations. Ce phénomène peut conduire à la création de nouveaux projets artistiques, mais aussi à de nouveaux projets sociaux ou produits commerciaux et de nouvelles recherches scientifiques.

Parmi elles on trouve des programmes de résidence comme SymbioticA, en Australie, Ars Electronica FutureLab à Linz, Le Laboratoire à Paris, MediaLab Prado à Madrid et, bien entendu, la Science Gallery. Tous abordent la notion de pépinière de manière légèrement différente — des formats spécifiques d’ateliers, des structures de résidences, des processus de sélection, des opportunités d’investissement et ainsi de suite. À la Science Gallery nous nous sommes rendu compte que nous disposions d’une chose exceptionnelle pour une pépinière de technologie. Il s’agit des 350,000 visiteurs qui passent chaque année par le centre et se confrontent à de nouvelles idées, qu’il s’agisse d’oeuvres d’art, d’expérimentations de recherche, de prototypes ou de designs spéculatifs.

Ceci représente une incroyable opportunité d’exploiter les réactions du public à un stade précoce des projets. Il me semble que nous commençons tout juste à exploiter ce potentiel d’évaluation et à apprendre les uns des autres tandis que nous testons différents modèles. Le processus de pépinière est souvent moins formel et moins linéaire. Par exemple un prototype destiné à la désinfection solaire de l’eau, développé par des étudiants en ingénierie du Trinity College, a été montré dans le cadre de notre exposition SURFACE TENSION : The Future of Water. Un code QR au dos du projet permettait aux spectateurs de le financer de manière participative. Ils ont recueilli plus de 25.000 euros grâce à leur campagne de financement participatif et ont ainsi pu mettre le dispositif en œuvre dans trois villages du Kenya. Le type de soutien qui convient à des projets artistiques n’est pas forcément adapté à de nouveaux produits ou expériences de recherche. Parfois, l’accès aux laboratoires et aux chercheurs, le financement et l’exposition jouent un rôle tout aussi important.

Helen Pynor réanime un cœur pour The Body is a Big Place au vernissage d’OSCILLATOR, à la Science Gallery, Trinity College, Dublin. Photo: © sciencegallery.com

Prenons enfin l’exemple des Cool Jobs. Il s’agit d’un événement de réseautage qui met en relation des étudiants, des artistes, des investisseurs et des entreprises, la création de liens entre l’éducation et l’industrie en insistant sur les approches créatives dans les deux domaines. Quelle est l’importance de ces moments où différents acteurs peuvent se rencontrer, partager des idées et des projets et comprendre comment travailler ensemble ? Comment les plateformes Internet peuvent-elles contribuer à ce processus et comment les jeunes étudiants, artistes et designers seront-ils capables de gérer d’éventuels risques de copyright concernant leurs œuvres, leurs idées et leurs créations ?

Les sessions et ateliers au cours desquels les idées peuvent être développées et prototypées dans un milieu propice sont extrêmement importants. La Science Gallery ne prétend à aucun droit sur la propriété intellectuelle des idées développées par des artistes ou des scientifiques en son sein – les auteurs conservent l’entière propriété intellectuelle de leurs projets, nous avons juste le droit de montrer les œuvres. Nous trouvons important de sensibiliser les élèves qui travaillent sur des projets de collaboration à la propriété intellectuelle. Il est intéressant de voir les différentes « pépinières culturelles » adopter des philosophies différentes autour de cette question. Certains de nos collaborateurs sont d’ardents défenseurs d’une approche en »open source », alors que d’autres sont très axés sur des créations garantissant la propriété intellectuelle par le biais de brevets.

Je pense que pour tout atelier ou session où les nouveaux projets et idées font l’objet de discussions, la chose la plus importante est de déterminer très clairement à l’avance les règles de participation. J’aime le concept de « FrienNDA » [NDA : Non Disclosure Agreement, accord de non-divulgation en français, NdT] de Tim O’Reilly qui consiste à traiter l’autre en tant qu’ami et de ne pas divulguer des idées qui pourraient être confidentielles sans demander sa permission. Je pense aussi que la formation des étudiants dans le domaine de la propriété intellectuelle est une part importante de notre mission. En termes de collaboration en ligne, pour être honnête, la plus grande force de la Science Gallery réside dans l’interaction en face à face. Jusqu’ici nous avons eu un succès limité avec des projets de collaboration purement en ligne, même si la possibilité de combiner les informations en ligne et hors ligne sur les projets en phase de démarrage est un sujet sur lequel nous réfléchissons en ce moment.

La Science Gallery n’est pas une pépinière spécialisée dans le capital-risque ou les technologies… Mais nous faisons partie d’un écosystème qui comprend, en plus de l’université et de la communauté artistique, la communauté des start-ups de technologie de Dublin, des multinationales, des pépinières et des investisseurs. Pour nous, il est important de participer en tant que plateforme et de connecter des projets qui présentent des potentiels de développement, de mettre en relation les participants avec des mentors et des investisseurs potentiels. Nous aimons évoluer dans cet espace d’émergence.

interview par Marco Mancuso

publié dans MCD #74, « Art / Industrie », juin / août 2014

> https://dublin.sciencegallery.com/