Fukushima, quatre ans après

Bouleversée par la catastrophe de Fukushima, Keiko Courdy a réalisé le film et webdocumentaire Au-delà du nuage °Yonaoshi 3.11. Elle prépare actuellement un nouveau documentaire sur les liquidateurs de la centrale et un long-métrage de fiction dans les zones interdites.

Tu as une histoire personnelle avec le Japon, peux-tu nous détailler les différentes raisons qui t’ont fait consacrer l’essentiel de ton travail ces dernières années à la catastrophe de Fukushima ?

Souvent, les désirs de création naissent de grands chocs émotionnels. J’ai vécu longtemps au Japon. J’aime le Japon. Depuis mes années d’étudiante à Tokyo dans les années 1990, j’attendais le méga-séisme annoncé de tous les scientifiques. Un choc gigantesque s’est produit le 11 mars 2011 à 14h46 : une triple catastrophe à la fois naturelle et technologique (séisme, tsunami, accident nucléaire). J’étais à Paris lorsqu’a eu lieu le tremblement de terre. De magnitude 9.0, il était si puissant qu’il a modifié l’axe de la terre. J’étais bouleversée. Mon instinct me disait de partir immédiatement. J’ai acheté un billet d’avion et je suis partie le long de la côte sinistrée avec ma caméra. Cela a été ma première réponse à la catastrophe. En plus de la dévastation du tsunami, il y avait cette chose invisible que je connaissais mal : un accident nucléaire majeur de niveau 7.

À la centrale de Fukushima Daiichi, trois coeurs de réacteur étaient entrés en fusion presque simultanément. Au début, les médias n’en parlaient pas. Les informations étaient opaques. On ne savait pas très bien comment départager le vrai du faux. La tension était extrême. Tout pouvait arriver. L’évacuation générale de Tokyo venait d’être évitée. Les gens étaient laissés à eux-mêmes, et devaient faire des choix essentiels de vie tous seuls. Pour essayer de comprendre, j’ai sillonné les zones. J’ai rencontré de nombreux habitants, femmes, enfants, médecins.

Pendant un an et demi, j’ai aussi rencontré des personnalités célèbres engagées : écrivains, spécialistes du nucléaire, ingénieurs, artistes, architectes, ancien premier ministre pendant la crise. J’en ai fait un film et un webdocumentaire, Au-delà du nuage °Yonaoshi 3.11 (1). Je me demandais comment on pouvait se relever d’un tel traumatisme, et si cette remise à zéro pouvait être l’occasion de penser différemment le monde. Les Japonais ont quelque chose d’important à nous apprendre de leur expérience. Je rêvais de reconstruire des mondes nouveaux sur les ruines balayées de l’ancien. Je voulais participer, agir sur le monde, témoigner de ce qui se passait.

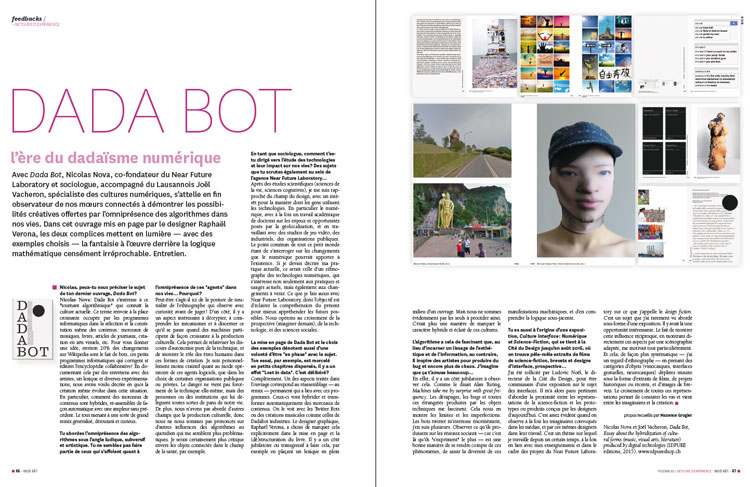

Hirono, Zone interdite, stockage de terre contaminée. Photo: © Keiko Courdy, 2014.

Tu travailles sur plusieurs films, quelles évolutions as-tu constaté ces derniers temps sur le secteur de Fukushima ? Comment cela a fait évoluer ta manière de raconter l’après-catastrophe ?

Aujourd’hui, bientôt 5 ans après, rien n’est réglé. Plus de 150.000 personnes ont quitté leur foyer et vivent encore dans des logements temporaires. À Fukushima, dans les villes proches de la centrale, tout paraît banal, normal, mais tout est étrange, anormal. L’invisible domine. La radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas. On ne peut qu’en chercher

les manifestations visibles dans les taux affichés par le compteur Geiger, dans les problèmes de thyroïde des enfants, dans les plaines de sacs noirs de terre contaminée et les villes-fantômes. Les grands travaux de décontamination sont terminés et le gouvernement pousse les gens à retourner chez eux, mais peu viennent se réinstaller.

D’un côté le gouvernement cherche à effacer le plus rapidement possible les traces du désastre en préparant l’accueil des JO de Tokyo de 2020 pour relancer l’économie, et de l’autre côté se trouve la réalité d’un monstre radioactif avec des accidents qui se succèdent sur le chantier. Je sillonne la région depuis plusieurs années, et une chose me frappe sans cesse : l’étonnante juxtaposition de l’ordinaire et de l’extraordinaire. Fukushima est un espace où l’invisible règne en maître. Comment donner à voir ces mondes cachés est un défi. La nature qui a repris ses droits dans la zone interdite me fascine.

L’univers des liquidateurs n’a encore jamais été montré. Je prépare un nouveau documentaire sur le sujet. 7000 hommes roulent chaque matin sur la route nationale 6 vers la centrale. Le film va à leur rencontre sur leur lieu de travail et dans l’intimité des endroits où ils logent. J’ai aussi commencé à écrire un road-movie dans les zones sur le thème de l’oubli et la mémoire. La fiction permet de toucher le sujet avec sensibilité et d’apporter un regard décalé. Au-delà du tabou nucléaire, les gens en ont assez d’entendre parler de la catastrophe de Fukushima au Japon. La fiction permet en cela de continuer à parler des zones différemment, de manière poétique.

Ouvrier de décontamination, site de Tomioka. Photo: © Keiko Courdy, 2014.

Tu as constaté lors de tes derniers séjours un développement du tourisme autour de la catastrophe toujours en cours, cela t’a inspiré un nouveau projet et une narration spécifique. Peux-tu nous expliquer pourquoi ?

C’est à force de me questionner sur ma propre position d’étrangère qui traversait ces zones que j’en suis venue à réfléchir au thème du tourisme noir (dark tourism). Évidemment, je viens pour aider, pour témoigner, mais qu’est-ce que j’apporte vraiment ? Pourquoi est-ce que je vais là-bas ? N’est-ce pas du voyeurisme ? Quel risque est-ce que je suis prête à prendre ? Et à faire prendre à mon équipe ? Voyager dans ces zones est une manière de réfléchir à notre engagement dans le monde.

J’ai imaginé un webdocumentaire sous forme de cityguide interactif sur les zones proches de la centrale. Nous le développons avec Jérôme Sullerot, co-fondateur de Pika Pika Films (2). C’est un guide touristique qui montre un point limite de fin de civilisation. Les informations données sont vraies et pratiques. Nous proposons une véritable expérience en laissant les internautes libres d’organiser leur visite. Ils peuvent aussi suivre nos parcours proposés, sachant qu’un dosimètre personnel les informe en temps réel de leur cumul de radioactivité selon les lieux qu’ils vont visiter et le temps qu’ils y passent.

La rubrique Ma santé leur permet de comprendre les implications directes sur la santé grâce aux témoignages de spécialistes. Les gens qui voyagent dans ces zones viennent voir des traces du désastre. Le voyeurisme est un danger, mais je conçois aussi ces visites comme une manière de garder la mémoire. Les gens sur place sont souvent touchés qu’on vienne s’intéresser à eux, et contents qu’on ne les oublie pas. Lorsqu’on va sur le site d’une catastrophe, il est important de toujours prendre la mesure du drame qui a touché les gens et la région afin de les respecter et créer une véritable rencontre, en empathie. Le danger, dans le cadre de certains voyages organisés est de partir là-bas pour simplement se conforter des ravages faits par l’industrie nucléaire, et stigmatiser les gens, sans chercher vraiment à les comprendre.

Cette catastrophe technologique et humaine est une plongée dans le temps. La particularité d’un accident nucléaire, contrairement à l’explosion d’une usine chimique, est qu’il dure sur plusieurs générations. Il entraîne des conséquences dans le temps non encore mesurables. Personne ne sait qui seront les prochains touchés, ni à quel degré. La seule certitude est que la catastrophe de Fukushima n’est pas terminée, elle vient juste de commencer. Un ingénieur nucléaire m’expliquait la chose suivante : la vie biologique n’est apparue sur terre que lorsque la radioactivité a disparu de la surface. En recréant de la radioactivité, nous fabriquons les conditions de notre propre destruction. L’homme aspire au bien, pourtant il s’autodétruit. Alors je continue. Je n’en ai pas terminé avec Fukushima.

propos recueillis par Ewen Chardronnet

publié dans MCD #79, « Nouveaux récits du climat », sept.-nov. 2015

Keïko Courdy écrit, réalise, et produit des films, et installations numériques entre la France et le Japon. Docteur de l’Université de Tokyo, elle a enseigné les performances nouveaux médias à l’Université d’Art et de Design de Kyoto. Elle est co-fondatrice de Pika Pika Films à Paris.

(1) www.yonaoshi311.com

(2) www.pikapikafilms.com