le guide du routard Nøønautique*

Apôtre précoce de la science-fiction, artiste vidéo, performer, écrivain, plasticien, conférencier et grand connaisseur de l’histoire de l’art, Yann Minh travaille depuis plus de trente ans sur la notion d’immersion dans les univers virtuels et ses implications conscientes, ou non, sur notre environnement quotidien et notre psyché. Créateur du Nooscaphe X, pionnier de Second Life, conservateur du NooMuséum — une œuvre d’art numérique immersive et éducative — cet émule de Marshall McLuhan était donc le plus apte à aiguiller les futurs explorateurs des mondes virtuels. Attention, parcours piégé.

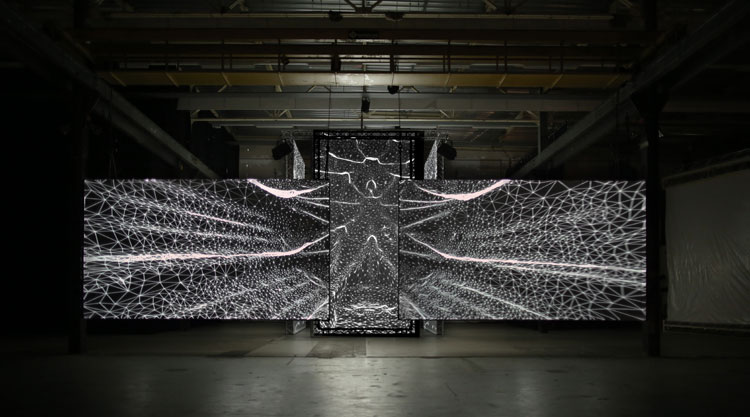

Yann Minh, NøøMuseum VR. Photo: © Yann Minh

En tant qu’artiste, tu as une expérience de pionnier en matière de réalité virtuelle et de navigation dans ce que nous appelions dans les années 90/2000, le « cyberespace », terme auquel tu préfères celui de noosphère…

Plutôt qu’artiste, j’aime me définir comme un explorateur au long cours du cyberespace, un « NøøNaute Cyberpunk ». Après des années d’exploration de la cyberculture, et de son espace intérieur, je me sens plus cyberpunk que jamais. Pourtant, je n’utilise plus ce terme, puisque j’ai forgé le néologisme Noonaute (de « noo », psyché et « naute », navigation) il y a quelques années. Je suis donc un explorateur de la noosphère (et de l’esprit par la même occasion, puisque les deux sont liés). Alors, faire des œuvres d’art, écrire des romans, créer des niveaux de jeu vidéo, investir des environnements virtuels, etc., c’est bel et bien parcourir la sphère informationnelle et en ramener de la nourriture spirituelle, en effet.

Logiquement, dans ta démarche, tu t’es très tôt intéressé aux univers virtuels tels que Second Life…

Oui ! Les mondes persistants, tels qu’on les nomme, sont des métaphores actives du concept de Noonaute. L’expression vient du monde du jeu vidéo. Ils désignent les mondes virtuels qui perdurent, même si on éteint son ordinateur. Mon investissement dans ces nouveaux outils de création s’inscrit à la fois dans ma propre quête artistique, où ils y ajoutent de nouvelles couleurs et de nouveaux « pinceaux », mais aussi dans une continuité historique. Je m’inscris dans une arborescence noo-phylogénétique que j’appelle l’hyper-réalisme immersif, et qui commence avec l’art pariétal préhistorique, passe par l’invention de la perspective de la renaissance, puis la photographie, le cinéma, le jeu vidéo, les mondes persistants, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pour aboutir, dans le futur, aux holodecks de Star-Trek par exemple et que l’on teste aujourd’hui sous la forme de casque tel que l’Oculus. Avec les mondes persistants et leurs avatars, nous pouvons explorer un répertoire social, émotionnel, affectif qui peut n’exister que dans l’espace virtuel. Et sous une apparence totalement différente de notre apparence physique. Ainsi peuvent apparaître des « dividus » [somme des personae contenues dans un même individu, NDR] fortes, préservées du lissage, générées par notre environnement et qui n’auraient jamais eu l’occasion de s’exprimer dans un contexte réel.

Des idées que l’on retrouve dans le NooMuseum, un musée virtuel en 3D, à la fois environnement immersif et support éducatif, dont tu es le créateur et le conservateur…

Tout à fait. Le NooMuseum est un environnement virtuel en 3D visitable en temps réel, basé sur un moteur de jeu FPS (First Person Shooter) Unreal Tournament. En explorant le labyrinthe de ce NooMuseum, le visiteur découvre des salles mettant en scène l’histoire de la cyberculture, depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, sous forme de dioramas animés. On peut, par exemple, découvrir l’histoire de l’art à travers le prisme archétypal de « la quête immersive ». Un courant artistique millénaire que j’appelle « l’hyperréalisme immersif », et dont des œuvres caractéristiques, comme La Tour de Babel de Bruegel l’Ancien (1553), dévoilent dans leur traitement formel un effet de trompe-l’œil qui affirme la nécessité cognitive d’élaborer des scènes réalistes dans lequel nous pouvons nous plonger. Il y a aussi une salle aux Ménines de Velasquez. À travers son célèbre jeu de miroir, cette œuvre emblématique est le premier tableau « dont vous êtes le héros », précurseur de la cyberculture et des jeux vidéo immersifs. Actuellement, je suis totalement accaparé par le développement de ce projet. À l’occasion de ma résidence de médiation artistique à Douchy-Les-Mines, inspiré par les conseils du directeur de la culture, François Derquenne, je viens de créer l’École Populaire de Navigation Cyberspatiale du NooMuseum (EPNCN). Ce sont des cours libres et gratuits financés par les résidences artistiques qui m’accueillent, où j’enseigne la création d’univers virtuels en 3D temps réel pour Mac, PC, IOS et Android avec le logiciel Unity. C’est aussi un cycle de quatre fois trois heures de cours immersifs sur la préhistoire de la cyberculture.

Yann Minh, Media ØØØ, OpenSim. Photo: © Yann Minh

Le corps plongé dans un environnement virtuel et ses avatars numériques sont au centre de tes préoccupations artistiques et philosophiques, n’est-ce pas ?

Oui. Le toucher, les sensations, sont un des enjeux importants dans l’évolution de nos interfaces homme/machine. En plus de solliciter la vision et l’audition, de plus en plus de dispositifs sont dédiés à l’échange de stimuli physiques dans les espaces virtuels. Les souris haptiques, les E-Stims connectés, les télédildos, les tablettes avec stimulation tactile. On voit apparaître des œuvres numériques tactiles en réseau, de nouvelles formes de narrations qui écriront leurs fictions sur la peau. L’usage intensif et quotidien des réseaux sociaux numériques immersifs va favoriser le développement de capacités cognitives spécifiques, voire nouvelles, comme la dividuation, dont je parlais plus haut, et des aptitudes sensuelles spécifiques, cyberesthésiques [sensation cybernétique, NDA], déterminées par la sensualité numérique. Inversement, les créatures immatérielles issues du cyberespace vont contaminer le réel, et influencer la mode, le design, l’esthétique, et nous croiserons de plus en plus d’humains biologiquement augmentés avec des prothèses connectées, des créatures hybrides body-modifiées, comme les nekos, les furries, les anges, les démons…

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui découvrent aujourd’hui les paradis artificiels de la réalité virtuelle, via les nouveaux outils que sont les Oculus Rift et autres moyens d’accès à la noosphère ?

Ce serait de ne pas commettre la même erreur que moi, c’est-à-dire d’avoir réinvesti tous mes revenus dans mes créations sans m’être assuré d’avoir une base de repli. Un peu comme les Replicants de Blade Runner, qui vivent moins pour briller plus, j’ai avancé toutes ces années sans me préoccuper de l’avenir, dans l’urgence de produire mes œuvres, de transmettre les mèmes qui m’habitaient. Hélas, j’avais sous-estimé les archaïsmes et l’ampleur des gangrènes systémiques qui rongent les fondements de notre société. Il faut se défier des institutions, et si on survit à ces explorations, je conseille donc à ceux qui les tentent, de très tôt de mettre en place des stratégies alternatives pour pallier aux dérives systémiques de notre monde totalement inadapté pour les artistes et créateurs.

propos recueillis par Maxence Grugier

publié dans MCD #82, « Réalités Virtuelles », juillet / septembre 2016

> http://www.noomuseum.net/

> http://www.yannminh.org/

*Ce titre fait bien sûr référence à son homologue « galactique », écrit par l’écrivain de SF britannique Douglas Adams en 1978. Yann Minh, en sa qualité de pionnier de l’espace virtuel, méritait bien ce petit clin d’œil à son genre littéraire favori.