Les jeux vidéos, accusés de tous les maux il y a encore quelques années (désormais ce sont les réseaux sociaux qui servent de paratonnerre…), font l’objet de multiples études sous l’impulsion d’une nouvelle génération de chercheurs en sciences humaines. À la suite des pionniers de l’OMNSH (Obersvatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines) et de philosophe comme Mathieu Triclot (Philosophie des jeux vidéos), Julie Ruocco s’interroge sur notre subjectivité esthétique à l’épreuve du jeu vidéo…

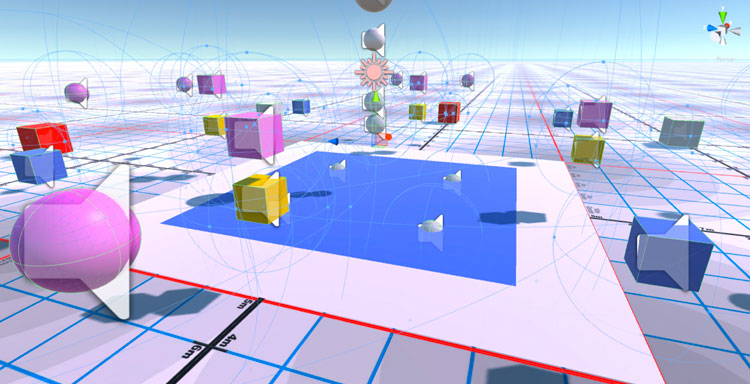

Aujourd’hui, les jeux vidéos pèsent plus lourd que l’industrie du cinéma, ce qui a considérablement changé le regard des puissances économiques et politiques sur ces nouveaux divertissements. C’est d’ailleurs par rapport au cinéma que se posent la singularité et le rapport à la modernité des jeux vidéos. Là où le cinéma enregistrait le monde pour le soustraire à sa propre déliquescence, le jeu vidéo crée des formes sans qu’aucune matérialité contingente ne leur préexiste. Cet acheminement des formes vers une existence autonome ne pouvait se faire que par le nouvel instrument de la modernité : l’ordinateur (p.64). Le tout en inversant le rapport à « la machine numérique » : les jeux vidéo réinventent des affects de vitalité et une méta-sensibilité au cœur du dispositif informatique censé les dompter (p.188).

Julie Ruocco opte pour une appréhension globale du jeu vidéo, pour en saisir les spécificités. Elle appréhende le jeu vidéo comme une expérience réifiée (le jeu vidéo est une expérience vendue comme marchandise, Mathieu Triclot), un tissu d’expériences irréductibles à leur support extérieur (p.22), une expérience vidéo-ludique qui se transcende dans un appel au code qui se fait l’écho ondoyant de notre conscience et qui « raisonne » sur les parois de l’univers virtuel. C’est cette dialectique entre servitude et anarchie qui unit le joueur au dispositif. Elle fait apparaître la double tension entre l’injonction et la multiplicité des possibles (p.169).

Partant de ce postulat, Julie Ruocco pose le questionnement suivant : Dans quelle mesure l’expérience qui se déploie entre la subjectivité du joueur et la structure numérique du médium peut être qualifiée d’artistique ? Quelles sont les propriétés du jeu vidéo qui font de cette tension une expérience esthétique unique ? Les spécialités de l’engagement vidéo-ludique ont-elles des conséquences sur la subjectivité moderne et notre rapport à l’art ? (p. 34). On observe tout d’abord que la finalité du jeu est dans la perte (p.45), tel un lapsus intrinsèque… En d’autres termes selon Mathieu Tricolt, l’expérience de l’arcade se cristallise dans l’instant qui précède la chute, le vertige ultime, l’acmé avant le Game over fatal (p.45).

Mais ce vertige change de nature, de plan plus exactement, lorsque les jeux quittent les bars et les salles pour conquérir les salons grâce aux consoles. Avec les jeux de plateformes, à commencer par celle de l’emblématique plombier Mario, on peut (en théorie du moins) aller au bout d’une structure narrative simple et explorer différents tableaux d’un univers où le regard se distille dans chaque pixel et où le mouvement se redouble d’onomatopées électroniques (p.53). Ensuite, avec l’arrivée de mondes plus développés, type GTA par exemple, l’exploration prend cette fois des allures de dérives situationnistes; l’option multi-joueur (MMORPG) ouvrant la porte à une guerre sans fin… Sachant que, dans ce type de jeu vidéo, la mort est omniprésente mais jamais définitive, elle devient un principe ludique alors qu’au cinéma ou au théâtre elle était la marque de la fatalité irrévocable (p.107).

Au fil du temps, les jeux vidéo ont vu leur graphisme évoluer jusqu’à singer le cinéma, y compris au niveau de leurs univers de plus en plus scénarisés, mais le mode d’immersion qui en résulte diffère singulièrement de celui du 7ème art. À cette magnétisation collective et anonyme, le jeu vidéo oppose un écran individuel qui s’intègre à l’espace domestique (p.92). De plus, si la fiction cinématographique s’éprouve dans la dispersion des sens et l’engourdissement de la conscience, le jeu vidéo nécessite une concentration optimale. En cela, ses modalités d’engagement diffèrent fondamentalement des autres expériences esthétiques narrativisées (p.93). […] Le surinvestissement de la perception qui caractérise l’état vidéo-ludique s’oppose donc au somnambulisme halluciné du spectateur; principalement parce qu’il substitue la question de la contemplation à celle de l’action (p.95).

Le jeu vidéo inaugure bien un rapport à soi inédit au travers des sollicitations multiples et incessantes qu’il provoque, à rebours de la contemplativité d’autres activités de divertissement comme le cinéma. À travers le gameplay, ses répétitions, le type d’émotion et la posture cognitive qu’il suscite, les jeux vidéo ont engendré un nouveau rapport à notre subjectivité (p.150). C’est dans cette sollicitation incessante que se situe la singularité du jeu vidéo. La racine radicale de la rupture avec les autres média réside dans l’engagement interactif qui se noue entre le code et notre subjectivité. Que ce soit à travers le regard performatif du joueur ou de la dialectique qu’il doit perpétuellement entretenir avec le système, l’engagement vidéo-ludique se caractérise par un état de surinvestissement cognitif et émotionnel capable de reconfigurer un espace intermédiaire inédit, modulé par une perpétuelle négociation entre notre subjectivité externalisée par la modélisation numérique et les injonctions des algorithmes (p.115).

Laurent Diouf

Julie Ruocco, Et si jouer était un art ? Notre subjectivité esthétique à l’épreuve du jeu vidéo (L’Harmattan, Ouverture Philosophique, 2016)