critique en art et médias

Alessandro Ludovico est artiste, curateur, théoricien des médias et rédacteur en chef du magazine Neural. Il a publié et édité plusieurs livres et donne des conférences à l’international. Il a aussi été chercheur invité à l’académie Willem De Kooning de Rotterdam et enseigne à l’Académie des Arts de Carrare. En tant qu’artiste, il est co-auteur des œuvres Google WIll Eat Itself, Amazon Noir et Face to Facebook.

Alessandro Ludovico, Ars Electronica, 2011. Photo: © Rubra.

Doit-on plutôt considérer le numérique comme une tendance de l’art ou comme un medium artistique ?

Il ne s’agit pas d’une tendance. La définition du post-numérique énoncée par Kim Cascone qui date déjà d’une décennie laissait entendre que le numérique allait s’intégrer à notre vie quotidienne au point où on ne le remarquerait plus. Nous utilisons les technologies, les outils, les paramètres, les stratégies numériques sans même nous rendre compte qu’ils sont numériques. L’exemple le plus courant est celui de notre smartphone. Nous utilisons énormément de processus numériques de manière très instinctive, alors je ne crois pas que l’on puisse encore parler de tendance.

S’agit-il d’un medium ? C’est tout à fait discutable. Parce que nous définissons comme medium une infrastructure spécifique qui sert à transmettre du contenu du producteur au consommateur, ou bien de l’éditeur au lecteur. Ainsi, le terme numérique exprime une notion générale et, en soi, je dirais qu’il ne s’agit pas d’un medium. Mais il existe des medias numériques que nous pouvons plus facilement distinguer. L’Internet est-il un média ? Je m’interroge à ce sujet, parce qu’il a été défini comme le dernier média, le média convergent, dans lequel se déversent tous autres médias. Je pense le contraire, c’est-à-dire qu’il n’est pas un medium, mais un agent déclenchant la transformation de tous les médias que nous connaissons.

Quel peut être, aujourd’hui, le rôle d’un magazine traitant essentiellement d’art des médias ?

Chaque magazine devrait avoir pour objectif principal d’être vivant, ce qui signifie être en mesure de réfléchir à ce qui se passe tout autour, de l’assimiler et d’y contribuer. Mais précisément, parlons de l’art des médias, son rôle devrait, lui aussi, consister à pressentir, non pas les tendances, mais les changements en cours et enquêter à leur sujet. Ainsi, à travers ce processus qui consiste à assimiler puis à expulser d’autres signaux, en tant que média, un magazine devrait vraiment faire office d’antenne de réception de signaux cachés et les renvoyer à l’ensemble de la communauté pour leur permettre de s’améliorer, mais aussi d’évoluer.

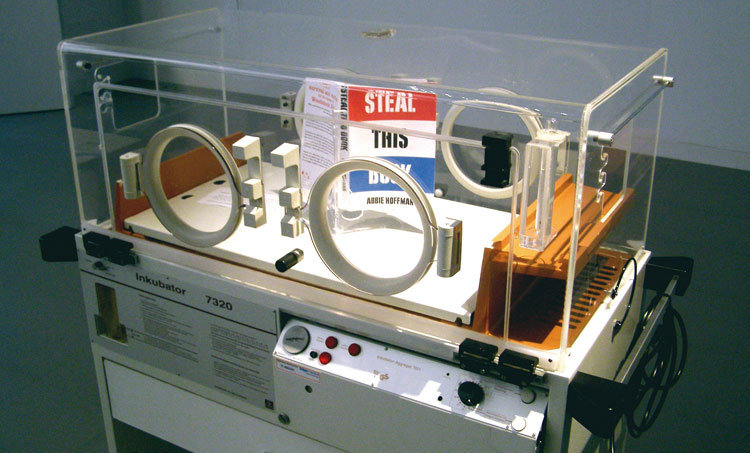

Paolo Cirio, Alessandro Ludovico & Ubermorgen, Google Will Eat Itself, The Premises Gallery, Johannensburg, 2005. Photo: D.R.

Pourquoi contextualiser les actions politiques que vous menez avec vos amis artistes dans des lieux d’art au lieu d’intervenir directement sur les médias ?

Nos projets visent à être à la fois des actions et des œuvres d’art. Nous les qualifions d’œuvres conceptuelles et elles sont toutes liées à l’Internet, mais il y a aussi de fortes motivations politiques en arrière-plan. Paradoxalement, nous avons également besoin d’une certaine forme de représentation physique de ces types d’action dans les institutions d’art. Par exemple, nous avons eu d’énormes retours dans la presse, pour Face to Facebook et nous avons parlé avec beaucoup de gens lors des présentations. Cela aurait pu suffire, en soi, comme œuvre d’art aboutie. Cependant, en même temps, il ne me semble pas essentiel que ce genre d’œuvres soit contextualisé et placé sur la chronologie de l’art des nouveaux médias parce qu’elles peuvent être analysées et perçues de différentes manières. Ce n’est pas un hasard si, depuis le début, nous nous efforçons de faire des œuvres conceptuelles. Ainsi, nous avons joué sur différents éléments pour les rendre vraies, les faire reconnaître comme telles parce que leur rôle était non seulement politique, mais aussi très artistique. Deux choses que je ne peux en aucun cas séparer.

N’est-ce pas le fait de les publier, au sens premier du terme, c’est-à-dire de les rendre publiques, qui fait de vos actions des œuvres ?

Certes, elles deviennent publiques, mais il y a aussi une intervention spécifique. Dans ce cas, l’objectif était de refléter les différentes « âmes » des actions. Par exemple, Face to Facebook a fait émerger trois angles différents dont nous avons dû tenir compte dans l’installation. Après un certain temps, l’un d’entre eux s’est avéré être les réactions personnelles des gens, tous les sentiments individuels, voire les affrontements et les menaces de mort que nous avons subis de la part de la sphère personnelle, la manière dont le projet a été perçu d’un point de vue personnel. Un autre angle, que nous appelons « performance des médias », englobe toutes les réactions de la presse selon des horizons et les pays très différents. Enfin, il y a la partie juridique, la manière dont nous avons dû nous battre sur le plan légal avec les avocats de Facebook pour nous protéger. Ainsi, toutes ces parties devaient être reflétées par l’installation, non seulement pour être compréhensibles, mais pour permettre aux gens de contextualiser l’œuvre dans la vie de tous les jours.

Vous semblez préférer le terme « post-digital » à celui de « post-Internet ». Est-ce parce qu’il est plus global ?

Oui, c’est exact. Je pense que le terme « post-Internet » a été plus fréquemment utilisé pour des œuvres, en particulier pour souligner une séparation ou un nouveau départ après deux décennies d’art sur Internet. L’étiquette « post-Internet » exprime la même idée que post-numérique, mais elle est plus précise. Quoi qu’il en soit, ces termes ne sont que des étiquettes qui tentent de communiquer en deux mots un concept plus complexe et qui sont parfois tout simplement trop utilisées. Dans mon cas, la terminologie s’appliquait précisément aux publications concernant l’actualité de ce domaine. L’ensemble de la recherche que j’ai menée pour le livre était censé démontrer qu’il n’y a pas d’alternance entre le traditionnel et le numérique, mais que les deux s’imbriquaient de plus en plus. Le post-digital les incarnerait tous les deux à la fois, dans le concept hybride auquel je faisais allusion plus haut.

Paolo Cirio, Alessandro Ludovico & Ubermorgen, Amazon Noir – The Big Book Crime, 2006. Photo: D.R.

Percevez-vous, actuellement, un rapprochement entre les communautés numériques et le monde de l’art ?

Si par les communautés numériques nous entendons les communautés numériques liées à l’art d’une manière ou d’une autre, alors oui, c’est certain. Cependant, s’agissant des soi-disant « arts électroniques » et l’ensemble du mouvement du « net art », la plupart de l’art numérique critique n’a jamais été complètement et officiellement reconnu par le monde de l’art contemporain. Bien sûr, à titre personnel, nous avons vu des œuvres exposées dans des galeries et des musées, mais il n’y a eu aucune rétrospective dans un grand musée officiel (comme cela a été le cas pour l’art vidéo) qui dirait, voici un nouveau chapitre de l’histoire de l’art contemporain. Mais oui, à mon avis, ce jour approche. Je suis dans l’attente du moment où cette reconnaissance officielle aura lieu. Un jour, un commissaire-star va jouer son atout et dire : vous savez, il s’est passé tout cela pendant 20 ans, et vous ne l’avez pas remarqué, mais je vais tout vous révéler à son sujet. J’attends ce moment avec impatience.

Pensez-vous que les musées, en général, devraient créer une extension de leurs expositions sur Internet comme le fait le Jeu de Paume ?

Oui, il s’agit de l’un des meilleurs exemples, à ma connaissance, de tentative de lien entre les deux dimensions. Je pense toutefois que ça n’est pas encore suffisant. Parce que si vous considérez ces deux choses, l’espace physique et l’espace en ligne, comme étant distinctes alors vous êtes dans une sorte d’ère pré-digitale. Ce que je veux dire, c’est que l’œuvre ne devrait pas se poursuivre en ligne, mais au contraire une partie de l’œuvre devrait être en ligne et l’autre partie dans l’espace physique. Il devrait y avoir une continuité entre ces deux dimensions.

propos recueillis par Dominique Moulon

Wroclaw, le 15/05/2015

publié dans MCD #79, « Nouveaux récits du climat », sept.-nov. 2015

Neural : http://neural.it

> Hors-Série réalisé pour l’exposition internationale d’art contemporain numérique au Cent-Quatre Paris, avec Arcadi Île-de-France, dans le cadre de Némo, Biennale internationale des arts numérique

> Hors-Série réalisé pour l’exposition internationale d’art contemporain numérique au Cent-Quatre Paris, avec Arcadi Île-de-France, dans le cadre de Némo, Biennale internationale des arts numérique