Freecoin, blockchain social pour se réapproprier le pouvoir de l’argent

L’argent est un logiciel destiné à programmer le comportement social. De fait, si l’on observe le système monétaire classique, quel genre de comportement induit-il chez les utilisateurs des monnaies officielles du profit personnel ? En substance : de la schizophrénie.

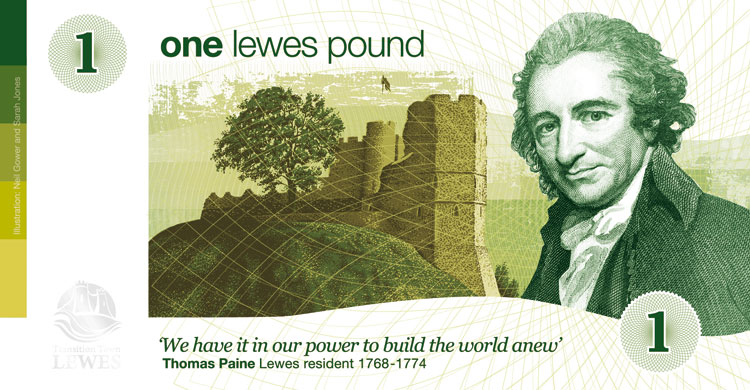

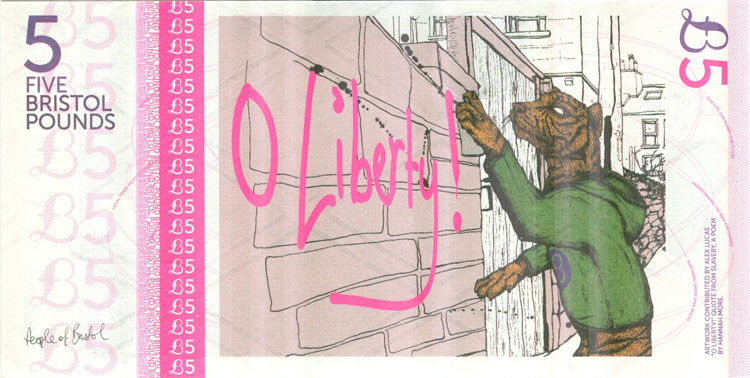

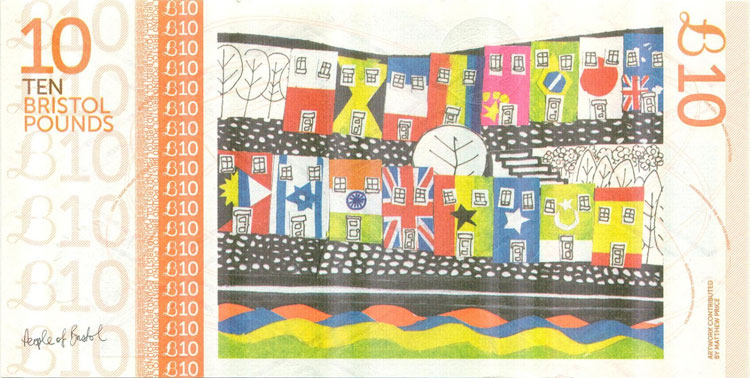

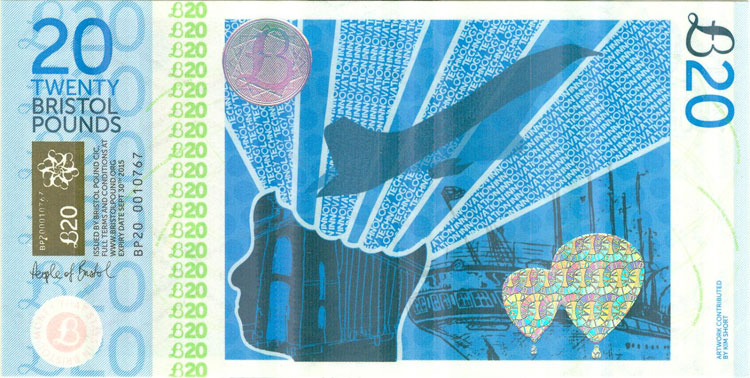

Bristol Pound, 2012-2015. Photo: D.R.

Parallèlement à la nécessité paradoxale d’une croissance perpétuelle de l’économie mondiale dans un contexte de ressources limitées et dont le seul objectif est de payer les intérêts d’une monnaie électronique non-existante, nous avons intégré, au détriment de la coopération, une concurrence à court terme et la fausse bataille politique bipolaire entre gauche et droite, démocrate et conservateurs, avec la conviction erronée que la Russie ou la Chine diffèrent de l’Union européenne ou des États-Unis. C’est faux, car ces deux systèmes appliquent la même programmatique sociale et intègrent tous deux une institution privée particulière : la banque centrale. Cette situation est loin d’être nouvelle, elle date de l’avènement des temps modernes (la banque centrale la plus ancienne — la Riksbank en Suède — a commencé à fonctionner en 1668) sous une forme dont tous les humains concernés par la finance ont fait l’expérience, consciente ou non, mais toujours de manière coercitive !

Une alternative consisterait à accepter l’extinction de l’économie, c’est-à-dire notre propre extinction, puisque la totalité de la dette mondiale ne peut être remboursée avec une dette encore plus importante. En effet, les institutions financières impliquées ne font que gagner du temps au lieu de construire l’avenir, tandis que se révèlent le lent effondrement des politiques monétaires exotiques comme le ZIRP (politique de taux d’intérêt zéro) et le NIRP (politique de taux d’intérêt négatif) ou les informations selon lesquelles l’Italie prévoit d’inclure la prostitution et les drogues illicites dans le calcul de son PIB pour se maintenir à flot dans cette version réelle du monde de Lemmings, ce jeu de plateforme emblématique du rétrogaming (1). Pendant ce temps, la grande majorité de la population reste là, à regarder — la télé — et semble hypnotisée, sous l’emprise d’un syndrome de Stockholm collectif.

La solution ? Soit prendre part à la prochaine grande guerre et reconstruire à partir de zéro, soit cesser de gaspiller son énergie à critiquer les problèmes du système monétaire actuel et se focaliser plutôt sur la création de nouveaux protocoles destinés au transfert de valeur qui permettraient au corps social d’aller de l’avant le jour où le système actuel rendra l’âme (cf le bitcoin). En effet, par une approche empathique du développement des TIC, nous pouvons produire de l’argent grâce à l’élaboration d’une diversité d’expériences favorisant la prise de pouvoir dans les transactions financières. Avec ces nouveaux protocoles, nous pourrions satisfaire les besoins élémentaires d’une vie décente. Toutefois, nous ne pourrons y parvenir que si nous surmontons les dynamiques inconsciente et subconsciente qui caractérisent notre engagement dans les interactions économiques avec l’argent.

La racine, le tronc et le feuillage de notre système monétaire

Le système monétaire classique — celui dans lequel circulent les monnaies nationales, comme l’euro — est un réseau de navigation complexe qui se soucie exclusivement d’un type d’argent : la dette bancaire porteuse d’intérêt positif. Bien que les monnaies nationales revêtent des noms différents, les systèmes dans lesquels elles se déversent se déploient selon une arborescence fractale similaire. En effet, ce que l’on pourrait définir comme « l’arbre monétaire » est représenté par le système monétaire traditionnel, moderne et centralisé. Au niveau international, ce sont des institutions comme la Banque des Règlements Internationaux, le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale qui opèrent et représentent le sommet de la hiérarchie du système bancaire mondial. Pour ces institutions qui fixent l’ordre du jour à l’échelle mondiale, la racine du pouvoir monétaire est tout à fait ancrée. Au deuxième niveau hiérarchique, le tronc est représenté par les banques centrales nationales. Enfin, au niveau du détail, on compte des banques commerciales avec des branches qui détiennent les comptes personnels, comme autant de feuilles d’un feuillage.

Bristol Pound, 2012-2015. Photo: D.R.

Vers le « rhizome monétaire »

Comme toute monoculture présente dans la nature, ici aussi, nous pouvons apprécier une configuration de l’écosystème qui favorise un rendement élevé, mais un niveau de résilience faible. En effet, les crises souveraines bancaires et monétaires récurrentes révèlent très clairement cette situation. Les défaillances systémiques cycliques qui mettent en jeu des exemples de prospérité de plus en plus élevés immanquablement suivis de faillites désastreuses exigent que l’on repense la relation entre efficacité et résilience commune à tout le réseau de circulation complexe capable de faciliter une transformation monétaire de l’organisation.

Par opposition à la métaphore fractale de l’arbre dans la nature, le changement structurel est « anti-fragile » et rhizomatique, c’est-à-dire qu’il tire sa force du chaos apparent que l’a-centralité, la diversité des monnaies et l’horizontalité dans l’élaboration des politiques et de la distribution pourrait initialement évoquer : d’un système monétaire centralisé fragile concernant un seul type de monnaie au « rhizome monétaire » des éco-systèmes multi-devises décentralisés qui se greffent (comme autant de modules complémentaires) sur le système conventionnel dans une écologie des monnaies. Au cours de l’effondrement actuel, ces dernières ont déjà octroyé à l’économie un nouveau mode de fonctionnement.

En fait, les (crypto) devises numériques peuvent être conçues, produites et prospérer de manière à permettre aux internautes de s’engager dans la vie économique en utilisant des moyens de paiement débarrassés des écueils inhérents à la monnaie nationale. Les acteurs du système conventionnel sont en train de créer des prototypes de blockchains privés, répliquant ainsi le protocole du bitcoin dans des systèmes arborescents : JP Morgan Chase (dans le secteur bancaire) (2) et Western Union (dans le secteur des virements) (3) ont tous deux récemment déposé des brevets crypto-monétaires.

Cependant, des expériences sont effectuées avec des alternatives qui favorisent de nouvelles structures de gouvernance pour la manifestation dans le monde réel du changement de paradigme rhizomatique de l’économie par le développement de systèmes de paiement numériques distribués, eux aussi souverains. On les trouve par exemple en Équateur (4) et dans le Nebraska grâce à MazaCoin, une monnaie cryptographique réservée aux citoyens de la Grande Nation Sioux de Lakota (5). De l’autre côté de l’Atlantique, financé par la Commission européenne, on trouve aussi l’exemple de Decentralized Citizens Engagement Technologies (Technologies décentralisées d’engagement des citoyens), une plateforme de sensibilisation collective appelée D-CENT (6), dont le lancement est prévu en 2016.

Bristol Pound, 2012-2015. Photo: D.R.

Outils de conception collaborative avec les « netizens »

D-CENT est une plateforme de réseau social interopérable pensée pour répondre aux besoins des communautés en matière de partage de données afin de relever les grands défis de la société, notamment à travers la conception de blockchains sociaux qui favorisent le modèle anthropo-génétique du développement humain : l’économie productive de biens et de services, la santé, l’éducation et la culture reposent ici sur la technologie du blockchain, à savoir le protocole freecoin (7).

Partant de l’hypothèse que la fonction principale de l’argent devrait permettre à chaque être humain de consommer tous les jours de la nourriture pour le corps et pour l’esprit, l’objectif est de concevoir, en collaboration avec les internautes, des outils numériques utiles et pertinents, en particulier dans les périodes critiques de transition et d’austérité. Par conséquent, les utilisateurs de D-CENT, qui font partie de communautés pilotes en Espagne, Islande et Finlande, signalent aux chercheurs et aux développeurs les caractéristiques et les résultats attendus de leurs propres outils de délibération monétaire collective (FLOSS, décentralisés, autogérés). Mais comment s’assurer de ne pas retomber dans les programmes sociaux monétaires conventionnels ?!

L’argent comme dernier tabou

Après la mort et le sexe, l’argent est le dernier Tabou ! que l’humanité dans son ensemble doit rendre explicite pour échapper à des crises comme celle que nous traversons aujourd’hui, une fois pour toutes : Memento ! — L’or est la matière fécale de l’enfer. Selon la psychiatre Paula B. Fuqua, au regard des analyses psychanalytiques du développement de l’enfance, les enfants manifestent un plaisir naturel à la fois dans la défécation et dans la rétention de leurs selles ; ainsi les matières fécales retenues sont leurs premières économies et leurs premiers jouets. Plus tard, ils commencent à collectionner des pierres avec volupté et sont heureux d’en faire le troc avec d’autres enfants. Les pierres deviennent des billes de verre, des boutons, et enfin des pièces. Lorsque le développement cognitif améliore la capacité d’abstraction de l’enfant, les pièces sont remplacées par des actions, des obligations et des chiffres (8)… et au XXIème siècle par des crypto-pièces.

Par conséquent, puisque l’argent est inconsciemment associé à la défécation, il est Tabou ! Impossible d’en discuter ouvertement et cela profite aux 1% de détenteurs, gestionnaires et bénéficiaires du système conventionnel. Il nous faut davantage parler d’argent ! C’est une chose souhaitable et qui a commencé à se produire dans le monde numérique où VISA, Mastercard et PayPal ont gelé les comptes de Wikileaks en 2010 et où les mineurs ont augmenté leurs efforts pour améliorer le réseau bitcoin de manière à donner plus de poids à l’opération Payback (« remboursez »).

Bristol Pound, 2012-2015. Photo: D.R.

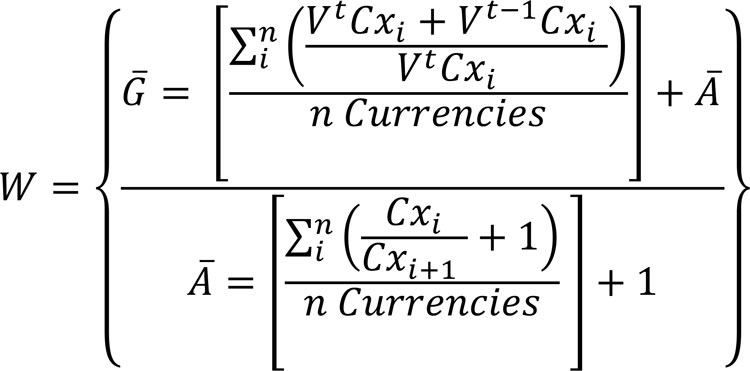

Dans la plateforme D-CENT, l’application technique qui permet de surmonter le Tabou ! social de l’argent est le freecoin, un protocole en open source reposant sur du code et permettant des transferts de valeur quasi-instantanés au sein d’une base de données publique programmable, également appelé blockchain, qui fait office de grand livre comptable. Dans le cas du freecoin, le mécanisme de la preuve de travail revêt un nouveau sens, car sa nature devient sociale et analogique : à présent, ce sont les utilisateurs qui fournissent les informations permettant de créer une réserve d’argent en open source, laquelle est ensuite gérée par les administrateurs qui font office de vérificateurs et de mineurs du système, devenant les gardiens de facto du contrôle social, de l’octroi et du transfert de crédits.

Afin de gérer les échanges économiques, le montant du crédit précédemment généré découle de règles élaborées et adoptées par les utilisateurs du système eux-mêmes. Par conséquent, c’est en ajoutant la possibilité de délibérer collectivement par rapport au processus d’élaboration des politiques monétaires du système qu’il devient techniquement viable, pour aller dans le sens de systèmes d’argent beaucoup plus auto-gérables que le système actuel, c’est-à-dire un système de paiement en open source qui fonctionne structurellement pour les usagers, au lieu du contraire.

Grâce au passage à un système régulier d’échange de valeur économique conditionné et consensuel et parallèlement à une inter-connectivité croissante de la population familiarisée avec les médias sociaux, les outils de D-CENT peuvent aider à augmenter les pratiques collectives de gestion autonome au sein de communautés sectorielles et géographiques pour renforcer leur « effet multiplicateur local ». Tout cela, indépendamment du système bancaire classique et à un coût négligeable pour les autorités publiques locales, qui peuvent d’ailleurs, elles aussi, commencer à profiter de ces fonds alternatifs — voir le cas de la livre Bristol au Royaume-Uni (9). Le logiciel d’arrière-plan (backend) est un blockchain social qu’une communauté peut intégralement adapter à ses propres besoins. Ainsi, au lieu d’enfermer le freecoin dans la catégorie des crypto-monnaies, il est essentiel de le concevoir comme un protocole. Un design fluide de l’interface utilisateur se chargera de la dynamique frontale liée à la convivialité.

En conclusion (ouverte), on peut observer que c’est à travers ce processus de politique monétaire collective que les utilisateurs peuvent commencer à se réapproprier la capacité à émettre de la monnaie et donc le pouvoir d’agir sur le destin de leurs vies économiques : il s’agit d’opérer une déprogrammation grâce à l’alphabétisation monétaire, c’est-à-dire la dédollarisation des esprits.

Marco Radium Sachy

publié dans MCD #76, « Changer l’argent », déc. 2014 / fév. 2015

(1) http://on.wsj.com/1pwbLdv et http://bit.ly/1weAauP

(2) http://econ.st/18FrLTF

(3) http://bit.ly/1tjf4Xh

(4) www.bloomberg.com/news/2014-08-11/ecuador-turning-to-virtual-currency-after-oil-loans-correct-.html

(5) www.mazacoin.org

(6) www.dcentproject.eu

(7) http://freecoin.ch

(8) Paula B. Fuqua, citée dans The Last Taboo : money as symbol and reality in psychotherapy and psychoanalysis, de David W. Krueger, 1986, ed. Brunner/Manzel, New York.

(9) http://bit.ly/1tu7vfO