cartographie pour un média mort

Oublié de l’histoire, l’art avec le Minitel a été un moment important de l’art des réseaux, de l’art participatif et de la littérature électronique. Bon nombre de questions aujourd’hui courantes y furent explorées par les artistes. Pourtant la plupart de ces œuvres ont disparu. Un véritable défi pour la préservation des arts médiatiques.

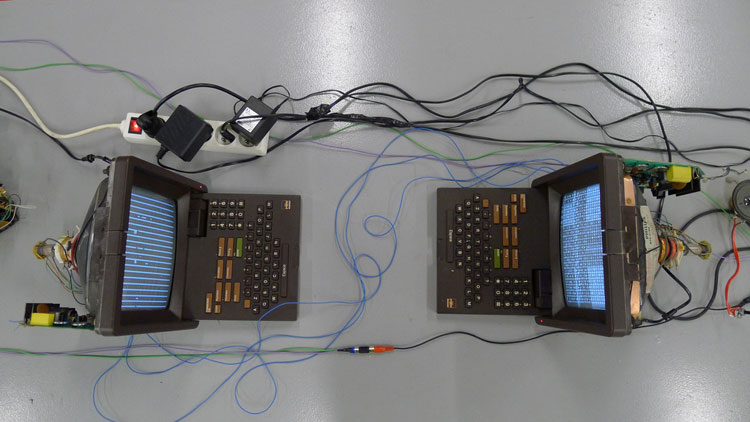

Pyramide de minitels, ART ACCES, Photo: D.R. / courtesy archives ART ACCES Revue – Frédéric Develay.

Depuis le 30 juin 2012, le Minitel est un média mort. Conséquence inattendue, il redevient objet d’intérêt artistique. Une nouvelle génération d’artistes se l’approprie, le désosse dans des installations (1), l’émule sur ordinateur pour des dessins au graphisme archaïque (2), ou l’intègre dans des performances. Alors qu’il avait déjà largement disparu de nos écrans, raillé et dédaigné, voilà maintenant que s’élabore le mythe. Simultanément, s’opère la (re)découverte d’une création oubliée de l’histoire de l’art, à l’époque où il était un média naissant.

Aussi bien d’un point de vue de l’histoire de l’art que de la conservation et de la préservation, l’art avec le Minitel est un cas particulièrement intéressant. La création s’est déroulée sur une période relativement courte, majoritairement entre 1982 et 1988, précisément au moment où le Minitel se met en place et prend son essor. On dispose donc d’un corpus fini d’œuvres. Mais, à quelques exceptions près, celles-ci ont disparu. Il n’en reste que des traces, des fragments, des documents seconds : dessins préparatoires, courriers, photographies d’écran ou de dispositifs, articles de journaux et mémoires des protagonistes. Cette histoire artistique, esthétique et intellectuelle est, en outre, intimement liée à l’histoire technique, économique et politique.

Minitel est le nom du terminal de connexion au système français Vidéotex associant donc informatique et télécommunication. Comme l’Internet, il est né d’une impulsion gouvernementale, mais, contrairement à l’Internet, ce n’était pas pour des raisons militaires et de sécurité, mais industrielles et de développement économique. Le choix de la France fut de privilégier un outil pour le grand public plutôt que pour des professionnels (3) : le terminal est fourni gratuitement à tout le monde, en revanche l’utilisation en est payante. Le Vidéotex français est une structure hiérarchique et le Minitel un terminal d’accès et de consultation (4) assez fruste.

Il dispose d’un écran de 9 pouces avec un codage-affichage alphamosaïque de 25 lignes de 40 colonnes à écartement fixe. Il permet l’utilisation de lettres, chiffres, caractères de ponctuation et de caractères dits graphiques ou mosaïques (5). En outre, l’affichage des caractères peut être clignotant ou en inversion vidéo. Le temps d’affichage ainsi que le passage d’une page à l’autre par les fonctions « suite » ou « retour » activées par l’utilisateur sont des éléments de la composition ou de « l’écriture » sur Minitel. La programmation se fait en couleur, mais l’affichage chez l’utilisateur est en noir et blanc et dans un dégradé de gris (6). Le clavier est très petit et les touches particulièrement dures (loin du confort des téléphones portables aujourd’hui). Et enfin, avec un modem à 1200 bauds, il est… lent !

L’art avec le Vidéotex a existé dans divers pays dont le Canada (animations réalisées par Nell Tenhaaf) et le Brésil (7) où Eduardo Kac créa un ensemble de poèmes animés dont il a effectué des remédiations (8). Mais c’est en France que cette création fut la plus importante. Elle s’articule autour de ART ACCES Revue d’une part, et de projets indépendants d’autre part. À ce jour, j’ai identifié 73 artistes pour la première et 33 œuvres portées par 8 artistes ou groupe d’artistes pour les seconds (9). Dans les deux cas, ces chiffres ne sont pas définitifs.

L’art avec le Minitel est souvent présenté comme un art « pré Internet ». En anglais le terme « telematic » fut un temps le terme générique pour désigner un art des réseaux, un art connecté (10). Si elle partage de très nombreux concepts avec celui-ci, la création télématique française présente des approches et des esthétiques variées qui s’inscrivent dans un panorama plus large; en voici quelques exemples selon une première typologie.

Art de la communication : le message est le médium dans le village global

Au début des années 1980, Fred Forest développe une réflexion et un ensemble d’actions autour du concept « d’art de la communication » (11). Dans ce contexte, le Minitel est un média qui vient s’inscrire naturellement dans sa pratique et qu’il utilisera à plusieurs reprises. Dans le cadre de l’exposition Electra au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 1983-84, il propose L’Espace Communicant (12). 40 lignes téléphoniques, 10 minitels et des répondeurs sont installés dans le musée, les numéros et codes d’accès sont communiqués via la presse écrite et la radio.

Dans le musée, le public peut répondre au téléphone et aux messages qui arrivent sur le Minitel, en direct ou en différé via répondeurs et messageries. Il peut également appeler et laisser des messages. Toutes les communications sont amplifiées. Le Minitel, comme souvent dans la pratique de Forest, n’est pas utilisé seul, mais en combinaison avec d’autres médias, non pour délivrer de l’information, mais pour son potentiel de communication entre les gens. Le contenu de l’œuvre est l’acte de communication lui-même, la mise en lumière de cette place virtuelle du village global en émergence où se rencontrent des inconnus et où la question n’est pas comme aujourd’hui « où es-tu?« , mais « qui es-tu?« .

Navigation et interaction : la fonction est le message

Le médium est le message est interprété d’une autre manière par Éric Maillet dans Up To You en 1987 pour son diplôme à l’École d’art de Cergy (13). Up To You met en scène la navigation même au sein du Minitel avec les choix auxquels le public est normalement convié. Mais il ne propose, précisément, aucun autre contenu que des choix avec des énoncés paradoxaux, absurdes et une structure incohérente. Le principe d’arborescence du Minitel s’y transforme en labyrinthe et l’interaction en tautologie.

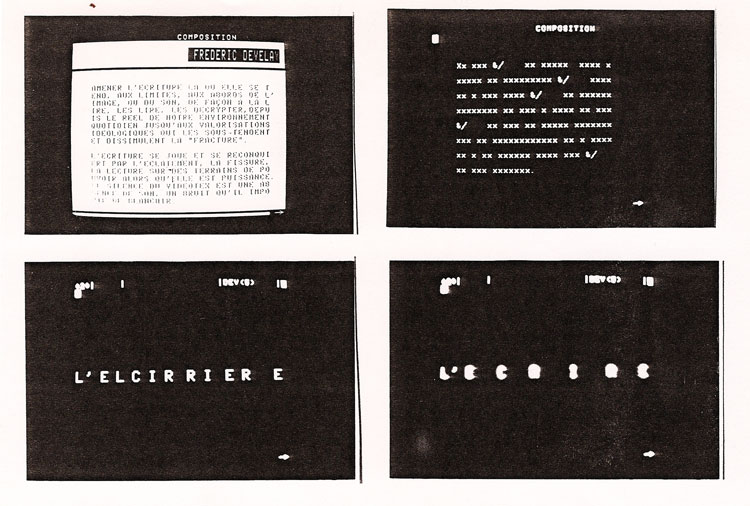

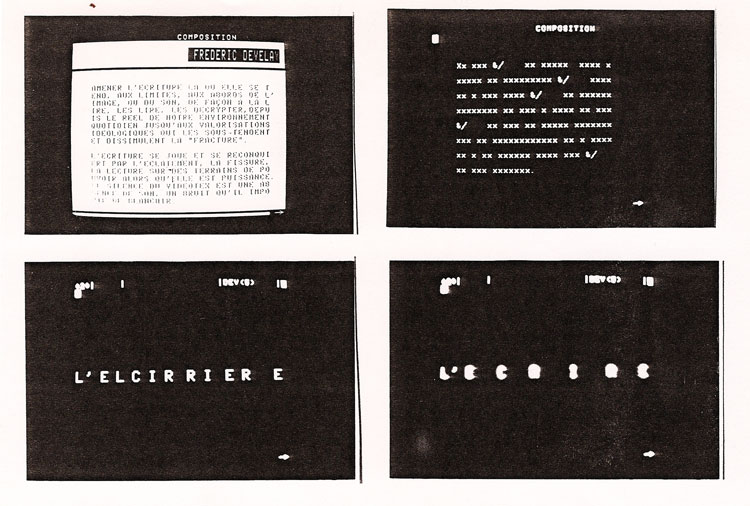

Frédéric Develay, L’Ecrire/Lire pour ART ACCES, photographies des écrans Minitel. Photo: D.R. / courtesy Archives ART ACCES Revue – Frédéric Develay

L’art collaboratif ou le public à l’œuvre

Inclure le public dans l’œuvre, rendre les œuvres participatives, faire œuvre collective, transformer le public en co-auteur avec l’artiste ou en fournisseur de contenu dans des dispositifs conçus par l’artiste : ces idées sont discutées avec vigueur à la fin de ces années 1980 et le Minitel fournit une parfaite plateforme d’expérimentation utilisée dans plusieurs projets. Jean-Marc Philippe s’en sert pour recueillir les contributions du public pour Messages des hommes à l’univers en 1986-87 (14). Les réponses à la question « si une intelligence extra-terrestre existait, que lui diriez-vous » seront ensuite envoyées vers le centre de notre galaxie via le radio télescope de Nançay.

Deux projets explorent plus particulièrement la création collective, l’une pour l’espace physique public, La Vallée aux images (1987-89) de Jean-Claude Anglade (15) et l’autre pour le cyberespace, Le Générateur poïétique d’Olivier Auber (16) (depuis 1986). Avec La Vallée aux images, Anglade propose aux habitants de la région de créer un vitrail, via le Minitel, pour habiller la grille recouvrant le château d’eau de Noisiel construit par Christian de Portzamparc. Tout comme le château d’eau est symbole de la communauté (l’eau partagée), le Minitel est territoire commun d’une sociabilité dématérialisée pour une appropriation collective de l’espace public.

Créé sur le Minitel, puis porté de plateforme en plateforme par Oliver Auber jusqu’au téléphone portable aujourd’hui, Le Générateur poïétique propose la création collective d’une image dans le cyberespace par auto-organisation. Elle repose sur une base très simple : chacun dispose d’un carré de 20 pixels de côté et la taille du dessin s’adapte au nombre de participants. C’est une des rares œuvres encore existantes.

Littérature numérique

Le Minitel offre à la littérature expérimentale et à la littérature numérique – cette dernière alors en plein essor – d’une part la perspective d’un canal de diffusion et d’autre part la possibilité d’expérimenter de nouvelles formes d’écriture et de lecture. Interactivité, combinatoire, hypertexte y croisent lettrisme, poésie visuelle et animée, déconstruction de la langue et des signes dans une sémiologie débridée et jubilatoire, mais aussi la notion de mise en scène de la page-écran, de son rythme et de sa dynamique, de page en page, et d’une lecture également dynamique et non-linéaire. Cette création se fit essentiellement dans le cadre de ART ACCES Revue. La plupart des divers courants de la littérature et de la poésie expérimentales et numériques français y sont représentés. On y trouve ainsi Frédéric Develay, Tibor Papp, Philippe Bootz, Julien Blaine, Henri Chopin, Isidore Isou, Jean-François Bory et bien d’autres encore (17).

Une autre expérience, à l’initiative d’un groupe de jeunes graphistes, Jacques-Élie Chabert, Camille Philibert, Jean-René Bader, et du journaliste Jean-Paul Martin, s’est déroulée sous le label de la revue expérimentale Toi et Moi Pour Toujours qu’ils fondèrent en 1982. Ils réaliseront trois romans télématiques. ASCOO (pour Abandon Commande Sur Ordre Opérateur) présenté à l’exposition Electra où le public pouvait laisser des messages aux personnages, est un roman policier hypertexte qui met en œuvre ce que Françoise Holtz-Bonneau qualifiera de « textimage ». Pour le groupe, en effet, le texte doit pouvoir créer sa propre mise en page et cette mise en page doit être assez forte pour être perçue comme une image cohérente.

Premier roman télématique, ASCOO a d’abord été consultable uniquement localement et non en réseau. En 1984, le groupe crée le roman-installation Vertiges à l’ELAC à Lyon. L’histoire de 7 personnages se déroule sur 7 minitels répartis dans l’espace d’exposition sur une Carte du Tendre revisitée. Le public suit un personnage et compose son histoire à travers ses trajets d’un Minitel à l’autre. Enfin, en 1985, c’est L’Objet perdu pour l’exposition Les Immatériaux au Centre Pompidou, également roman hypertexte où le public est notamment invité à compléter-recréer une partie de l’histoire.

Entre la revue d’art et la galerie en ligne : ART ACCES Revue (1984-1986)

Co-fondée par ORLAN et Frédéric Develay (18), ART ACCES Revue voit le jour en 1984 et sera présenté en 1985 dans le cadre des Immatériaux. Entre la revue d’art et la galerie en ligne, ART ACCES présente 3 catégories de création : en arts visuels (la majorité), en littérature et en musique. Ce dernier point est particulièrement intéressant, car le Minitel n’avait pas de son ! Les musiciens, tel Franck Royon Le Mée, proposèrent des partitions graphiques. La structure est la même pour tous : l’œuvre est accompagnée d’un texte de l’artiste et d’un texte d’un critique choisi par celui-ci.

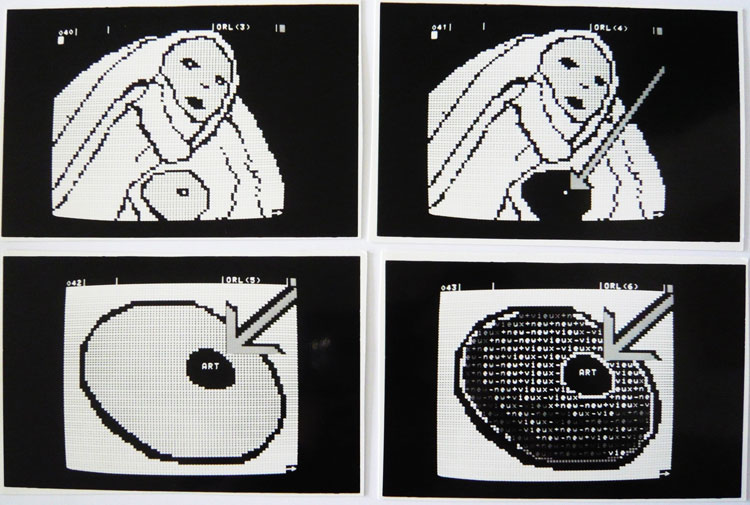

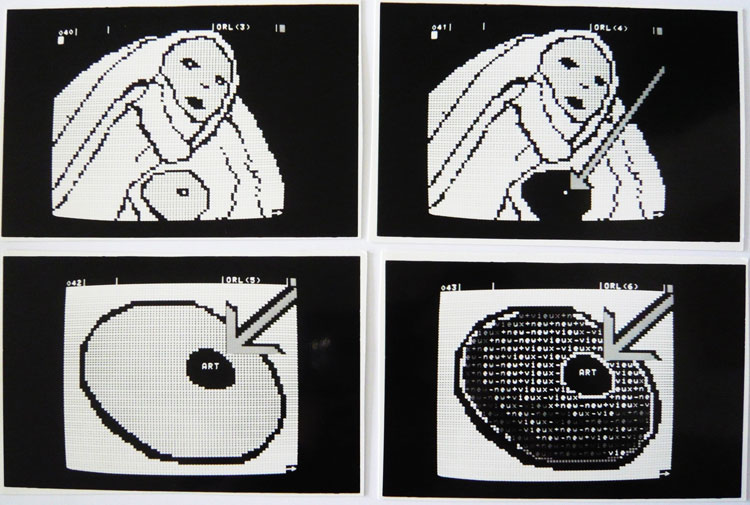

Pour ORLAN et Develay, il s’agissait de proposer une alternative artistique et culturelle face à un contenu alors purement utilitaire et mercantile, mais aussi d’explorer les possibilités d’un média « pauvre » quand l’art informatique de l’époque se déploie largement dans une esthétique lisse et colorée et un discours de progrès, tout en questionnant les formes d’art établies. ORLAN y met en scène son personnage de Sainte-Orlan. D’écran en écran, on zoome sur le sein dénudé pour lire d’abord le mot « art » sur la pointe du sein, puis les mots « new » et « vieux ». La série d’images-écrans fut en outre montée sur de grands caissons lumineux en bois et présentée ainsi de manière statique. Sous cette forme, elle ferait partie des œuvres subsistantes. En outre, pour ORLAN, ART ACCES est en tant que tel, une création. Et en effet, elle peut être considérée comme une œuvre, une œuvre-instrument.

ORLAN, Sainte-Orlan pour ART ACCES, photographies des écrans Minitel. Photo: D.R. / courtesy ORLAN & Archives ART ACCES Revue – Frédéric Develay

Derrière ART ACCES on trouve également l’idée, commune avec l’Internet par la suite, mais aussi avec la vidéo à la même époque, d’une démocratisation de l’art qui va pouvoir atteindre le public chez lui, directement, selon d’autres modèles économiques. Ce fut le même échec pour les trois. Mais la première galerie-revue en ligne présenta une liste impressionnante d’artistes, parmi lesquels John Cage, Ben, Vera Molnar, Paul-Armand Gette, Buren ou encore Lea Lublin. Il reste à effectuer une analyse esthétique plus précise de la façon dont ceux-ci s’emparèrent du média et des œuvres produites.

Le Minitel : installations et déconnexion

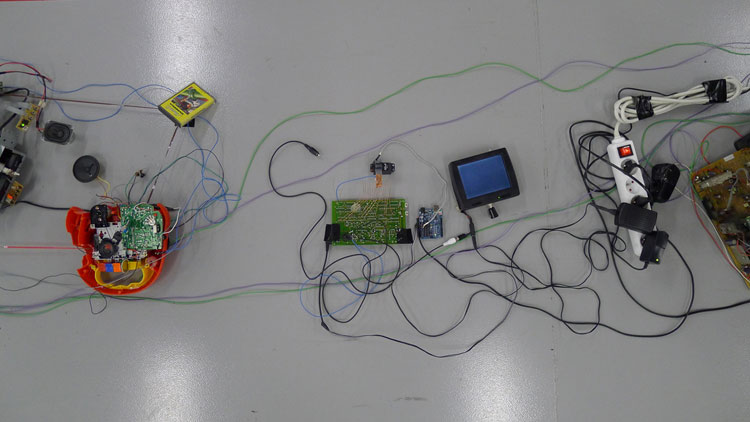

L’art télématique partage avec le net art et une grande partie de l’art sur écran informatique la difficulté de sa monstration dans l’espace public. ART ACCES y répondit en ne présentant pas simplement un Minitel en consultation lors d’expositions dans des musées ou des galeries, mais en proposant tout un dispositif constitué de caissons lumineux et d’une pyramide de Minitels figés sur les pages d’une sélection d’œuvres.

D’autres artistes imaginent d’entrée de jeu le Minitel non pas pour le foyer domestique, mais pour une installation publique. C’est le cas de Déambulatoire/combinatoire de Marc Denjean présentée en 1984 à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon. Sur le modèle de celui de la cathédrale de Chartres, un labyrinthe est dessiné sur une bâche en toile posée au sol. Une corole de 60 téléphones connectés à 8 magnétophones l’entoure, diffusant contes et poèmes. En son centre, un Minitel sur un socle-autel noir affiche des mandalas.

L’utilisation artistique la plus singulière du Minitel fut sans doute celle qu’en fit David Boeno. À l’opposé de tout discours sur la communication, le réseau ou même, comme Denjean, sur le « terminal », le « bout », que représentait le Minitel, il s’en servit déconnecté, comme source d’une écriture de lumière dans des œuvres photographiques ou des installations telles Index en 1994 pour laquelle un ensemble de Minitels déroulaient, dans le noir, 120 citations de textes organisés en 3 rubriques : « Lumière et œil », « Ombre et œil » et « Ce que voit l’œil fermé ». Ces œuvres font partie de celles qui existent toujours. Les photographies sont exposables, les installations, ou une partie d’entre elles, pourraient être remises en état.

Les raisons du succès du Minitel dans le champ artistique, par rapport aux systèmes étrangers, peuvent s’expliquer par une conjonction d’éléments spécifiques à la France. D’une part le rôle essentiel qu’ont joué deux expositions majeures, devenues cultes, Electra et Les Immatériaux, en soutenant et en montrant ces créations. L’existence, d’autre part, d’une écologie artistique favorable avec notamment le mouvement de l’art de la communication autour de Fred Forest, les mouvements autour de la poésie et de la littérature numérique, des groupes de jeunes designers graphiques inventifs, avec une interpénétration de ces différents cercles (19).

À cela s’ajoute un soutien et un intérêt des instances publiques, y compris pour la création en matière d’art technologique (20), ainsi que d’ingénieurs du CCETT, le Centre Commun d’Études de Télévision et Télécommunications. Enfin, la possibilité, ou devrait-on dire, la potentialité, d’un public avec un Minitel dans tous les foyers. Les raisons de l’échec, c’est-à-dire l’abandon du média en matière de création, sont triples : d’une part les coûts de consultation, beaucoup trop onéreux, pour les utilisateurs, la lourdeur et la complexité de la production pour les artistes d’autre part, et enfin, l’existence et l’émergence d’autres plateformes et d’autres systèmes plus adéquats et plus souples.

La création artistique avec le Minitel est loin d’être un champ uniforme aussi bien dans les esthétiques que dans les pratiques. Il est utilisé seul, mais aussi en combinaison avec d’autres médias, dans des installations et aussi dans des performances (notamment par Marc Danjean). L’œuvre « finale » n’est ainsi pas nécessairement dans le même médium. Il est instrument, matériau, média, espace de création, de publication et d’exposition. En matière d’art télématique, si cette cartographie se veut un premier pas, tout ou presque reste à faire : établir une histoire solide qui croise histoire de l’art, des techniques, mais aussi économique et politique; constituer, préserver et indexer les archives ; produire une analyse esthétique critique.

En ce qui concerne la conservation-restauration, l’approche est plus complexe et ne peut être identique pour toutes les œuvres. Elle me semble d’une parfaite inutilité au regard des actions et performances comme celles de Forest ou d’Anglade qui s’inscrivaient dans un contexte et une sociologie spécifiques et où la reprise (re-enactement) apparaîtrait comme artificielle si tant est qu’elle soit possible. « Restaurer » les œuvres proprement en réseau ou de la communication semble finalement assez vain. Dans ce cas, préserver la trace documentaire et constituer l’histoire est le plus approprié.

Pour les œuvres de littérature ou, a priori, celles créées dans le cadre d’ART ACCES, la restauration stricto sensu est quasiment impossible, il faudrait disposer des enregistrements mémoire des œuvres (21) et pouvoir les lire. En revanche, au moins pour certaines d’entre elles, une re-création est théoriquement possible, y compris dans le même médium puisqu’il semble que des cargaisons de minitels sont toujours disponibles. Cela demande de retrouver les éléments du contenu à partir des documents d’archives et de la mémoire des divers protagonistes. Il reste à y intéresser artistes, historiens, conservateurs, institutions et financeurs…

Annick Bureaud

critique d’art et directrice de Leonardo/Olats

publié dans MCD #75, « Archéologie des médias », sept.-nov. 2014

(1) Benjamin Gaulon, ReFunct Media #6, 2013, www.recyclism.com/refunctmedia_v6.php

(2) International Teletext Art Festival, www.teletextart.com

(3) D’autres pays développèrent d’autres systèmes et d’autres approches économiques centrés sur l’entreprise comme l’Allemagne ou au Canada.

(4) On ne peut pas y publier ses informations à volonté et simplement, depuis chez soi, pour un coût modique comme aujourd’hui avec l’Internet. Il faut passer par des serveurs – et des entreprises – spécialisés et se soumettre aux fourches caudines étatiques des PTT (qui éclateront entre La Poste et France Télécom-Orange).

(5) http://fr.wikipedia.org/wiki/Vidéotex

(6) Techniquement, il aurait pu être en couleur dès le départ. Il est à noter que le Brésil qui adopta la norme française y inclut d’emblée la couleur.

(7) Sans doute également en Allemagne et Italie, mais je n’en ai pas encore retrouvé la trace.

(8) www.ekac.org/VDTminitel.html

(9) Il s’agit de Jean-Claude Anglade, Olivier Auber, David Boeno, Francis Debyser, Marc Denjean, Fred Forest, Eric Maillet, et le groupe Toi et Moi Pour Toujours.

(10) Voir à cet égard l’article emblématique de Roy Ascott, « Is There Love In The Telematic Embrace? » in Art Journal, New York, College Arts Association of America 49:3, p. 241-247, 1990. http://telematicembrace.files.wordpress.com/2009/05/multimedia_23.pdf

(11) www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr- fredforest/textes_critiques/text_critiques_fr.htm

(12) www.webnetmuseum.org/html/fr/expo-retr-fredforest/actions/26_fr.htm#text

(13) Le projet ne sera pas mis en ligne, mais montré localement.

(14) Le projet de Jean-Marc Philippe a été réalisé avec ART ACCES Revue. Il porte le nom de Cosmos Art Initiative, mais est plus connu sous le titre de Messages des hommes à l’univers.

(15) Le projet restera en place pendant deux ans. http://jean.claude.anglade.free.fr/

(16) http://poietic-generator.net/

(17) J’ai identifié 26 projets, mais il y en a eu certainement plus.

(18) Frédéric Martin participera également à l’élaboration du projet.

(19) La création est aussi accompagnée par une réflexion théorique conduite dans divers endroits universitaires, mais aussi dans des lieux comme le Centre Culturel Canadien à Paris.

(20) Jack Lang est alors Ministre de la Culture.

(21) Je n’en ai encore jamais rencontré hormis pour David Boeno, mais il se peut qu’il en existe encore.