pour une vie rêvée des lettres numériques

Ceci tuera cela : voilà comment un prêtre affolé dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo manifeste son inquiétude que le livre remplace un jour l’architecture religieuse. Aujourd’hui s’expriment parfois des craintes que « ceci », le dispositif numérique, provoque non seulement la disparition de « cela », le livre, mais surtout la dégénérescence de certaines façons de s’exprimer… et notamment de la littérature.

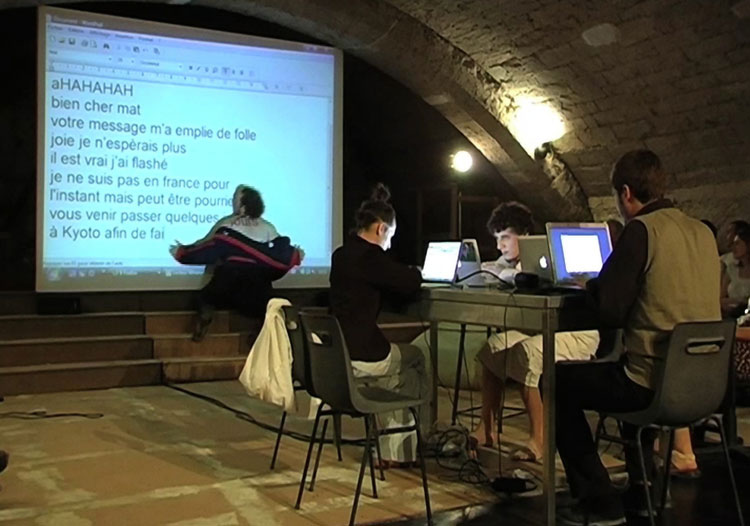

The Dreamlife of Letters, Brian Kim Stefans, 2000. Photo: D.R.

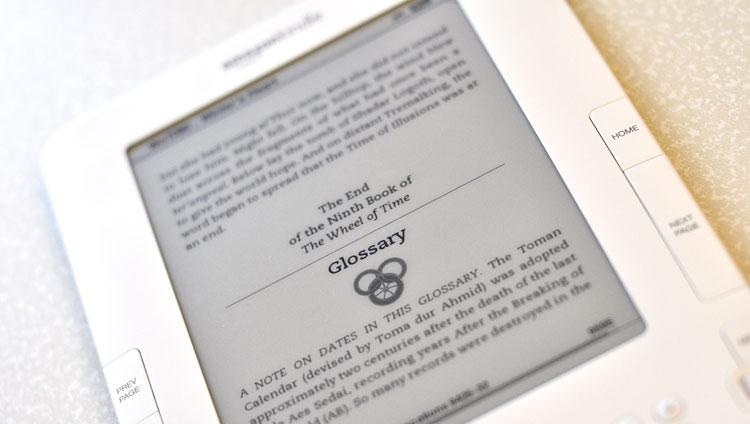

À un moment où les tablettes transforment encore nos pratiques de lecture, il me paraît en effet important de poser la question des formes d’existence et des potentialités d’une littérature numérique. Je n’établirai cependant aucune relation de concurrence. Certaines littératures continueront à s’écrire et à se lire sur support papier; d’autres ont commencé, il y a plus de cinquante ans (Stochastische Texte 1959 par Theo Lutz) à expérimenter avec ce que le dispositif numérique apporte comme nouvelles dimensions au texte. En posant la question de leur potentiel poétique, je passerai en revue quelques-unes de ces dimensions. La littérature écrite pour le dispositif numérique a pris un premier envol dans les années 80-90 avec l’émergence de revues (p. ex. alire) et la mise en place d’associations d’auteurs (p. ex. la Electronic Literature Organization). Depuis quelques années, festivals et anthologies se multiplient.

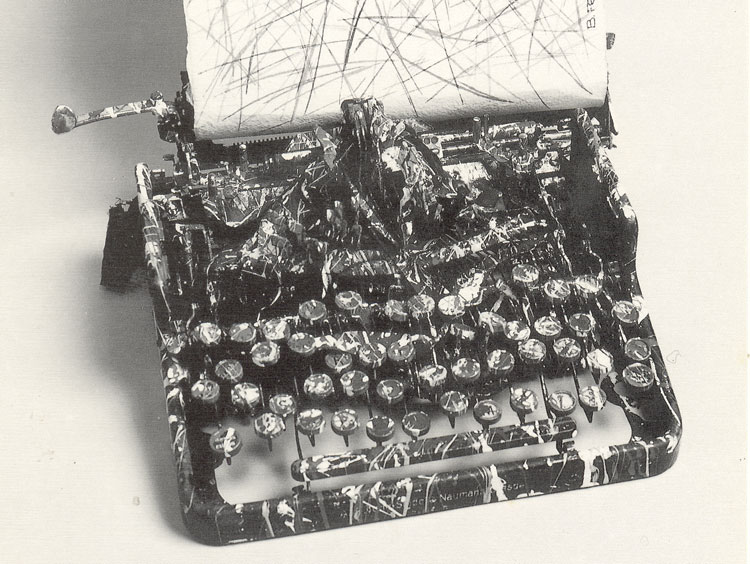

Machines poétiques avant la lettre

Bien que nativement numérique, cette littérature s’est d’abord inscrite dans la tradition des avant-gardes qui ont essayé de transgresser le cadre de la page papier par des dispositifs hypertextuels ou aléatoires « avant la lettre ». Ainsi, les auteurs de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) avaient dès les années 50 découpé des poèmes en lamelles pour démontrer l’importance du hasard dans le processus créateur (voir les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau) et étaient parmi les premiers à s’intéresser aux ordinateurs comme « générateurs automatiques » de textes poétiques. Du côté de la narration, les premières expériences numériques s’inspiraient souvent de la tradition du Nouveau Roman. L’hypertexte paraissait l’outil rêvé pour laisser le texte se déployer dans un tissu complexe de causalités et temporalités entrelacées. À l’heure actuelle, les paradigmes de la « machine poétique » et de l’hypertexte-fragmentation sont toujours d’actualité; j’affirmerais même que nous commençons seulement à savoir « lire » l’hypertexte. L’arrivée de l’hypermédia a pourtant également provoqué l’émergence de formes littéraires explorant la frontière entre littérature et arts visuels.

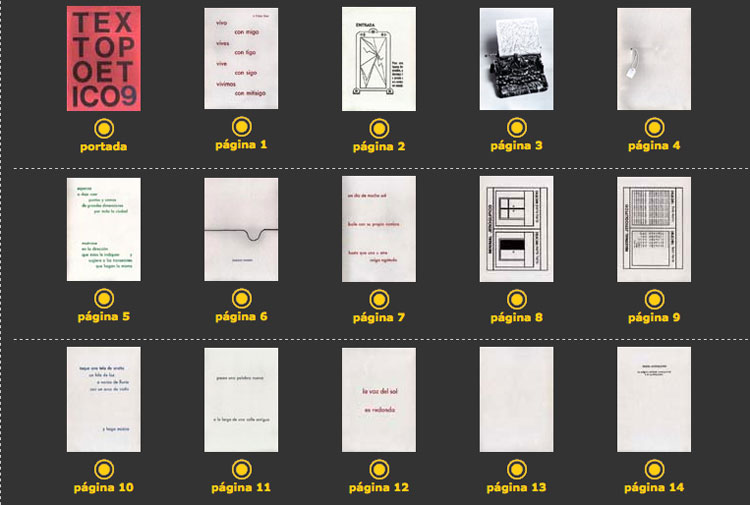

Stand under, Glia.ca, 2009. Photo: D.R.

Le mouvement du texte

Certaines créations expérimentent avec une mise en mouvement de mots et lettres, qui agit de façon plus ou moins attendue sur le sens du texte. Dans The Sweet Old Etcetera d’Alison Clifford (1), le mot « grasshoppers » (sauterelles) arrive sur l’écran en sautillant, et les deux « o » dans le mot « look » apparaissent et disparaissent comme s’ils clignaient des yeux. Je propose d’appeler « ciné-gramme » (en référence au calligramme) cette relation quasi imitative entre texte et mouvement. Dans d’autres cas, le mouvement n’imite pas seulement le sens du texte, mais l’ouvre vers de nouvelles significations, d’une manière non-illustrative qui rappelle certaines figures de style comme la métaphore. Je parlerais donc de « ciné-tropes ». Dans le poème Stand Under de David Jhave Johnston (2) par exemple, les mots « under » et « stand » sont étirés jusqu’à l’insoutenable avant de se compresser à nouveau. À la fois inséparables et incompatibles, texte et mouvement entrent dans des relations qui semblent au moins partiellement échapper à l’interprétation. Reste donc entre texte et mouvement une impression de (dé-)cohérence : un espace de liberté où je situerais le potentiel poétique de l’animation textuelle.

Le toucher du texte

D’autres espaces de (dé-)cohérence émergent dans la relation entre textes et gestes de manipulation. Dans Le Rabot poète de Philippe Bootz (3), le lecteur est invité à littéralement raboter la surface d’un poème en faisant rapidement bouger la souris par glissements en avant et en arrière. Cette relation entre le geste et une réaction d’effacement observable sur l’écran, pourrait sembler purement imitative, et constituer donc un « kiné-gramme » (toujours en référence au calligramme). Certains mots grattables entrent pourtant dans une relation surprenante avec le geste : le lecteur est par exemple incité à « raboter » les mots « tu écartes ces eaux », alors que l’eau ne constitue pas une matière rabotable. Cette (dé-)cohérence entre geste et texte échappe-t-elle à tout entendement ? Peut-être pas. Contrairement à ce que les jeux de grattage en ligne nous font croire, la matière numérique ne cède jamais à nos interactions. Le Rabot poète semble ainsi avertir le lecteur de la vanité effective de son geste. Cette impression de vanité est renforcée par le fait que le poème se déroule de la même façon si le lecteur ne rabote plus. Voilà comment la littérature numérique se montre parfois impertinente, résistante, voire politique : loin d’inviter à un jeu frivole avec les mots, l’interface renvoie le lecteur à ses réflexes, ses attentes, et l’incite à questionner les « allants de soi » du dispositif numérique. Questionnement d’autant plus salutaire que la littérature numérique est parfois accusée de complicité avec le monde économique, dont elle utilise les machines et outils de création.

Stand under, Glia.ca, 2009. Photo: D.R.

À la frontière de la disparition

Une troisième caractéristique de la littérature numérique concerne son caractère multimédia. Ce n’est pas le lieu ici de détailler la complexité des relations entre textes, images, son et vidéo dans ces « e-formes ». Je me contenterai de citer un exemple emblématique qui montre à la fois le potentiel et l’éventuel risque pour le texte. Dans In the white darkness de Reiner Strasser (4), le lecteur active des images et des fragments de texte par le biais d’une interface graphique. Émerge par exemple le mot « remember » (se souvenir). La forme des lettres est remplie d’images : le « m » contient un visage d’enfant. Dans une brève note, l’auteur explique qu’il a observé pendant plusieurs semaines l’évolution de malades d’Alzheimer. À partir de cette expérience, il a créé ce poème visuel interactif qui rend sensible la défragmentation de la mémoire, la lenteur et le désespoir de la décohérence, mais aussi la douceur évanescente des derniers souvenirs; magma dans lequel le texte se dissout inexorablement en matière graphique, même s’il reste présent dans le programme informatique de l’œuvre.

Programmer le texte

Cette relation entre le texte visible et le programme informatique est parfois difficile à appréhender. Un programme agit dans toute œuvre de littérature numérique, même si le lecteur ne voit pas son action sur l’écran. À cause de l’évolution de la capacité de calcul des machines, le programme n’est pourtant pas forcément exécuté de la même façon sur n’importe quel ordinateur, ce qui rend la littérature numérique foncièrement fragile, voire éphémère. Certaines animations créées dans les années 80, qui duraient une vingtaine de minutes, passent aujourd’hui sur l’écran en quelques secondes et deviennent quasiment illisibles – un problème pour la préservation, mais aussi un défi pour les auteurs. Certaines créations sont ainsi conçues pour se « décomposer » lentement sur l’écran. C’est ce caractère éphémère que j’expérimente, par exemple, dans mes propres créations (Tramway (5)), en mettant la (dé-)cohérence grandissante entre texte visible et programme au profit d’un travail sur la mémoire. C’est sur cette note personnelle que je terminerai mon bref parcours à travers les expérimentations de la littérature numérique. Au lieu de conclure, je voudrais inviter le lecteur à se saisir de ces espaces de liberté où, entre vide et plein de sens, se joue le potentiel poétique de la littérature numérique pour rendre sensible une nouvelle « vie rêvée des lettres », toujours à la frontière de la disparition.

Alexandra Saemmer

publié dans MCD #66, « Machines d’écritures », mars / mai 2012

(1) http://duck-egg.co.uk/sweetweb/sweetoldetc.html

(2) http://glia.ca/mp4/standUnder_MainConcept%20AVC-AAC_HI_qtp.mp4

(3) www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-datas_f/collect_f/auteurs_f/B_f/BOOTZ_F/Animations_F/rabot.htm

(4) http://collection.eliterature.org/1/works/strasser_coverley__ii_in_the_white_darkness/index.html http://revuebleuorange.org/bleuorange/02/saemmer/

(5) http://collection.eliterature.org/1/works/stefans__the_dreamlife_of_letters.html